Contexte

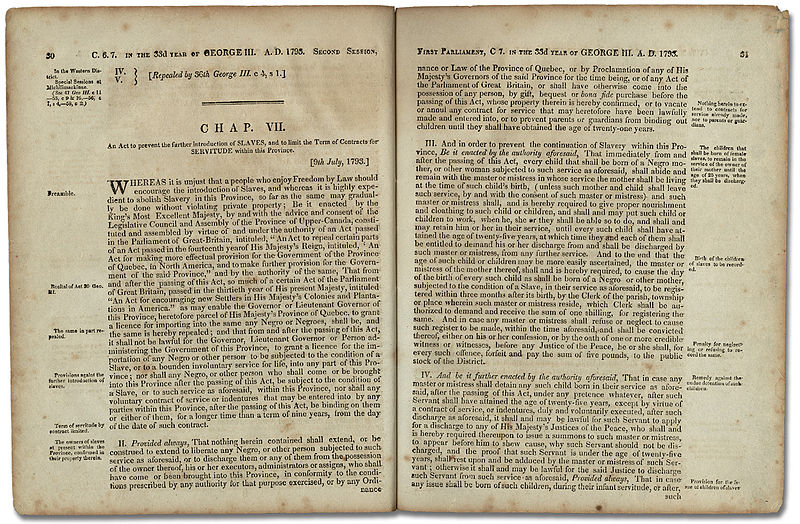

Plus de 4000 Autochtones et Noirs sont réduits en esclavage au Canada depuis la colonisation de la Nouvelle-France, au début des années 1600, jusqu’en 1834, moment où le Slavery Abolition Act entre en vigueur partout dans l’Empire britannique, y compris en Amérique du Nord britannique (voir Esclavage des Autochtones au Canada et Esclavage des Noirs au Canada). Aux États-Unis, l’esclavage demeure légal jusqu’en 1865, mais la division est de plus en plus marquée entre les États abolitionnistes du Nord et ceux du Sud, où l’économie, fondée sur les plantations, dépend largement de l’esclavage.

Au milieu du 19e siècle, les sociétés anti-esclavagistes existent déjà depuis longtemps aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais le mouvement n’a pas encore pris racine au Canada. On compte parmi les premières tentatives au Canada deux organisations éphémères, formées avec le soutien d’activistes américains. La première société anti-esclavagiste est fondée en 1827 par des membres de la communauté noire de Windsor; la seconde, appelée « Société anti-esclavagiste du Haut-Canada », est active vers la fin des années 1830 et est menée par le révérend Ephraim Evans, un pasteur méthodiste blanc.

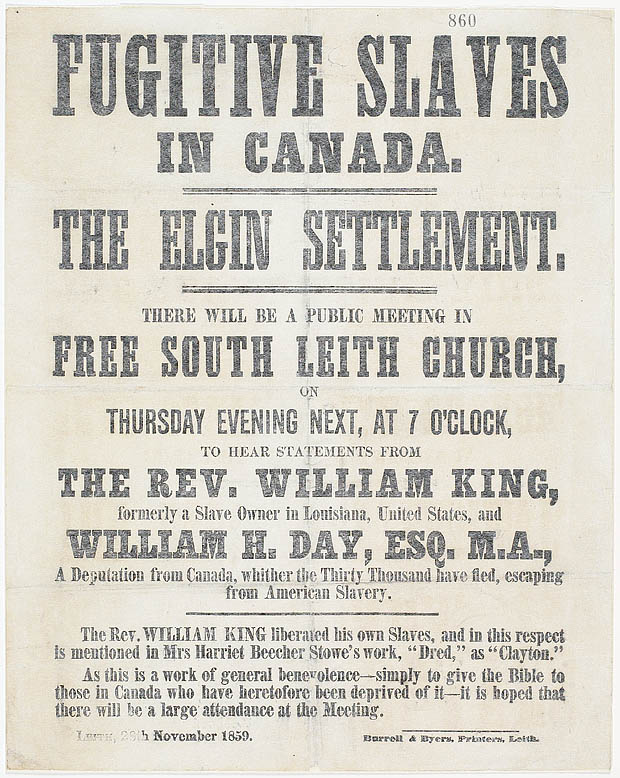

En 1850, les autorités américaines instaurent la Loi des esclaves fugitifs, qui légalise la capture des esclaves enfuis au Nord pour les ramener à leurs maîtres, dans le Sud. La Loi interdit également aux citoyens d’aider les fugitifs à recouvrer leur liberté. L’adoption de cette Loi entraîne la migration de 15 000 à 20 000 réfugiés afro-américains au Canada au cours de la décennie suivante. Nombre d’entre eux traversent la frontière, tandis que d’autres se fraient un chemin à travers le chemin de fer clandestin.

Le malheur des réfugiés fait l’objet de plusieurs discussions publiques au Canada. En 1850, des gens favorables à leur cause se rassemblent au Mechanics’ Institute, à Toronto, et des éditoriaux anti-esclavagistes paraissent dans le Globe, publiés par Gordon et George Brown (voir aussi George Brown et le Globe et Globe and Mail). Toutefois, certaines réactions sont tout sauf compatissantes. L’historien Robin Winks parle de « preuves de plus en plus nombreuses de racisme organisé et répandu au Canada-Ouest », notamment une pétition et des campagnes contre l’installation d’une communauté noire près de Chatham, un important terminus du chemin de fer clandestin (voir aussi Préjugés et discrimination et Racisme). Non loin, à Colchester, des hommes blancs font usage de la force pour empêcher des Noirs de voter lors d’une élection en 1848 (voir Droit de vote des Noirs).

Formation

La Société est créée le 26 février 1851 lors d’un rassemblement public présidé par le maire à l’hôtel de ville de Toronto. Son premier et seul président est le pasteur presbytérien Michael Willis. Le comité fondateur de la Société est composé de plusieurs autres hommes de foi, puisque des membres d’autres confessions chrétiennes (par exemple, baptistes, congrégationalistes, méthodistes, presbytériens et quakers) sont impliqués dans le mouvement abolitionniste. On compte également, parmi les membres notables de la Société, George Brown, éditeur, et Oliver Mowat, futur premier ministre de l’Ontario.

Wilson Ruffin Abbott, homme d’affaires et père d’Anderson Abbott; Henry Bibb, rédacteur du Voice of the Fugitive; et Albert Beckford Jones, épicier, sont trois des membres noirs du comité exécutif. Ils sont tous trois nés aux États-Unis (où Albert Beckford Jones et Henry Bibb ont d’ailleurs été esclaves) avant de s’installer au Canada. Le comité exécutif comprend 14 vice-présidents locaux assignés à une section régionale à travers le Canada-Ouest. Alfred Beckford Jones et Henry Bibb sont responsables de London et de Windsor, respectivement.

La Société adopte une constitution, des règlements et quatre résolutions lors de sa toute première réunion. Ces résolutions condamnent l’esclavage en tant que pratique inhumaine, reprochent sévèrement aux États-Unis de ne pas le rendre illégal, soutiennent les efforts des abolitionnistes américains et définissent l’objectif de la Société :

[…] Faciliter la disparition de l’esclavage à travers le monde uniquement par des moyens légaux et pacifiques, moraux et religieux, dont la distribution d’informations et d’argumentations utiles au moyen de tracts, de journaux, de lectures et de lettres, et en faisant preuve de compassion envers les victimes de l’esclavage, dépouillées et sans abri, qui fuient vers nos terres.

La Société est divisée en trois branches : le bureau, le comité et les membres. Les deux premières agissent en tant qu’agents de l’organisation, tandis que les membres la soutiennent en payant la cotisation annuelle.

Première année : 1851

En tant que rédacteur du Globe, l’un des plus importants journaux de l’Amérique du Nord britannique dans les années 1850, George Brown décrit longuement la formation de la Société, témoigne en faveur de l’abolition et sensibilise ses lecteurs à la cause des réfugiés. Il republie également du contenu tiré d’autres journaux anti-esclavagistes.

La Société entretient des liens étroits avec ses homologues américains et britanniques à travers des correspondances et des réunions. Au mois d’avril 1851, l’orateur américain Frederick Douglass, lui-même un ancien esclave ayant réussi à fuir, prononce un discours au St. Lawrence Hall, à Toronto, dans le cadre d’une série de conférences subventionnées par l’organisation. Au mois de mai, son président, Michael Willis, prend la parole lors de la réunion annuelle de la Société anti-esclavagiste américaine, dans la ville de New York, afin de faire un compte rendu de la situation au Canada.

La même année, la Société met sur pied des programmes d’aide et soutient d’autres organisations de secours de la province. Une école du soir est également créée pour offrir une formation en agriculture à un petit groupe de réfugiés. Selon la Société, la première étape pour assurer le bien-être et l’indépendance des nouveaux arrivants est de leur fournir la stabilité économique et les ressources dont ils ont besoin pour se concentrer sur la recherche d’un emploi.

En ce qui concerne l’éducation, la Société se prononce fermement contre la ségrégation des écoles. Le premier rapport annuel observe que la qualité de l’éducation dans les écoles exclusivement réservées aux étudiants noirs est inférieure et que les professeurs y sont peu payés. Henry Bibb croit que l’intégration est la clé de l’épanouissement des communautés noires au Canada, et George Brown se sert de son rôle au sein de la presse pour s’opposer à la ségrégation.

Le gouverneur général du Canada, Lord Elgin, demande conseil à la Société sur une proposition visant à diriger la réinstallation des Noirs hors de l’Amérique du Nord, soit vers l’Inde occidentale. La Société se rallie à une résolution de la North American Convention of Coloured Freeman, en 1851 (tenue au St. Lawrence Hall, à Toronto) pour s’opposer à la proposition, vue comme une tentative des pro-esclavagistes de chasser les Noirs libres d’Amérique du Nord.

Rôle des organisations de femmes

Bien que la Société soit composée d’hommes, une grande partie du travail pratique essentiel à sa mission est gérée par des femmes. Les organisations de femmes, habituellement dirigées par les épouses des membres du comité de différentes sociétés ou des vice-présidents locaux, amassent de l’argent et des vêtements qu’elles distribuent aux fugitifs, en plus de faire campagne pour l’abolition de l’esclavage aux États-Unis.

À Toronto, par exemple, les réfugiés dans le besoin peuvent demander l’aide à la Toronto Ladies’ Association pour le soutien aux fugitifs de couleur sans ressources, qui reçoit les demandes et distribue les montants jugés adéquats pour chaque cas. La Toronto Ladies’ Association compte parmi ses membres la trésorière Agnes Willis (épouse de Michael Willis, président de la Société) et la secrétaire en correspondance Isabella Henning (épouse du secrétaire Thomas Henning et sœur de George Brown). Sur 40 membres, il semblerait que la Toronto Ladies’ Association ne compte qu’une seule Noire, une femme du nom d’Ethalinda Lewis dont ne sait presque rien.

Comme sa société parente, la Toronto Ladies’ Association s’implique dans le mouvement abolitionniste international. Elle rassemble près de 14 000 signatures pour le discours de Stafford House, en 1853. Cette pétition, dont sont signataires près d’un demi-million de femmes à travers l’Empire britannique, encourage les femmes américaines à s’engager à mettre fin à l’esclavage dans leur pays. L’historienne Karen Leroux note par ailleurs que 14 000 signatures représentent un véritable exploit, puisque la population totale de Toronto ne s’élève qu’à environ 30 000 personnes en 1851. Cette campagne donne lieu à des conversations sur l’esclavage dans des cercles où le sujet n’est pratiquement jamais abordé, et le mouvement s’est fort probablement étendu hors de Toronto.

Portée

Samuel Ringgold Ward, abolitionniste, écrivain et conférencier. Photographie du frontispice de son ouvrage Autobiography of a Fugitive Negro: His Anti-Slavery Labours in the United States, Canada, & England (1855).

Pendant ses premières années d’existence, la Société organise également des rassemblements publics un peu partout au Canada-Ouest, recevant d’importants conférenciers abolitionnistes tels que Samuel May, George Thompson et le révérend Jermain Wesley Loguen. Le révérend Samuel Ringgold Ward, un Afro-Américain libre ayant trouvé refuge à Toronto afin d’éviter l’arrestation pour sa participation au chemin de fer clandestin, entame une tournée de conférences particulièrement populaires après avoir été nommé au conseil exécutif de la Société vers la fin de l’année 1851. Il aide à implanter la Société dans de nouvelles régions de la province, notamment à Grey County, à Hamilton, à Kingston et à Windsor. En 1853-1854, il se rend en Angleterre au nom de la Société, où il amasse £1200 et prend la parole lors des réunions des sociétés anti-esclavagistes britanniques et étrangères.

Bien qu’elle compte moins de 200 membres à son apogée, la Société canadienne s’étend jusqu’à Montréal, dans le Canada-Est. Le rédacteur et journaliste John Dougall et le marchand de farine D. S. Janes, tous deux Montréalais blancs, sont des membres actifs du comité exécutif. John Dougall dénonce fréquemment l’esclavage dans sa publication, le Montreal Witness.

Dernières années

La Société ralentit ses activités au milieu des années 1850 et, durant les dernières années de la décennie, se concentre plutôt sur le travail de secours que sur l’activisme abolitionniste comme tel.

L’organisation canadienne est moins impliquée dans des batailles légales que ses homologues américaines. En 1860-1861, toutefois, elle prend part à une affaire hautement médiatisée : un ancien esclave du nom de John Anderson, arrêté au Canada, est accusé d’avoir tué un propriétaire d’esclaves dans le Missouri. La Société se bat contre son extradition aux États-Unis pour y subir son procès. Il est finalement relâché, puisqu’il y a erreur sur le mandat d’arrestation.

Quelque temps après le début de la guerre de Sécession, en 1861, qui mènera finalement à l’abolition officielle de l’esclavage aux États-Unis, en 1865, la Société met un terme à ses activités. De nombreux réfugiés noirs retournent dans leurs États d’origine, où ils peuvent désormais vivre librement.

Impact et limites

La Société aide à promouvoir l’abolitionnisme au Canada tout en offrant des ressources et de la protection aux réfugiés de la traite des esclaves aux États-Unis. En 1850, aux États-Unis, un mouvement anti-esclavagiste bien plus important est déjà bien établi. Les occasions de faire naître un vrai changement au sud de la frontière sont donc limitées pour l’organisation canadienne. Elle parvient néanmoins à modeler l’opinion publique au Canada dans les années précédant la guerre de Sécession, au cours de laquelle environ 40 000 Canadiens se battent aux côtés des abolitionnistes du Nord.

Bien que la Société offre un soutien financier à des centaines de personnes fuyant l’esclavage dans l’espoir de les engager sur la voie de l’autosuffisance, les historiens observent que ces secours sont au mieux teintés de paternalisme, au pire carrément de racisme. Robin Winks note que les Blancs membres de la Société reflètent « la calme arrogance de ceux qui sentent qu’ils ont tout à donner à un groupe défavorisé et rien à en apprendre ».

Samuel Ringgold Ward, membre noir de la Société, reproche aux abolitionnistes blancs (qui composent la majorité des membres) leur refus de reconnaître que l’esclavage et le racisme sont deux enjeux distincts. Selon lui, la liberté est loin de garantir l’égalité pour les personnes noires, et il soupçonne que peu d’abolitionnistes canadiens seront prêts à se battre pour l’égalité de droits. Il n’hésite pas à aborder ces sujets, ce qui le rend impopulaire auprès des autres membres, conservateurs par comparaison, qui sont probablement d’avis que leur travail sera terminé après l’abolition. Toutefois, les prédictions de Samuel Ringgold Ward s’avèrent justes : le racisme et la discrimination à l’égard des personnes noires perdurent longtemps après l’abolition de l’esclavage, notamment sous la forme d’une proposition visant à interdire l’immigration noire au Canada, en 1911, et sont encore présents aujourd’hui, sous différentes formes.

Si la Société bénéficie de son partenariat avec certains journaux (tels que le Globe) et avec plusieurs confessions chrétiennes (comme l’Église presbytérienne), elle se heurte à de la résistance et à de l’apathie de la part d’autres publications et d’autres communautés. Par exemple, The Patriot et The Church critiquent la mission de la Société, ce dernier stipulant que le Canada n’est pas responsable de condamner « le labeur forcé ». La Société souhaite une participation plus active des églises, mais est frustrée par les chrétiens qui refusent de prendre position contre l’esclavage ou qui entretiennent des liens d’amitié avec des groupes américains qui le soutiennent. Ce manque d’élan collectif en faveur de la cause, ajouté aux conflits personnels et idéologiques présents au sein du mouvement abolitionniste canadien, limite l’impact de la Société.

Plusieurs autres facteurs la freinent dans son travail. À l’époque, l’aversion envers les Américains, répandue au Canada, est telle que la majorité du public n’est pas encline à s’intéresser à une cause du sud de la frontière. L’organisation souffre aussi d’un manque d’argent, d’abonnés et de liens avec des partis politiques détenant le pouvoir d’élaborer des politiques au Canada. Enfin, certains membres ne sont pas à l’aise avec l’entremêlement de l’abolitionnisme et du mouvement des droits des femmes, ce dernier s’étant épanoui en parallèle de l’activisme anti-esclavagiste aux États-Unis.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom