Naviguer « Histoire sociale »

-

Article

La disparition d'Ambrose Small

Le 2 décembre 1919, quelques heures après avoir conclu une transaction d’un million de dollars à Toronto, le magnat du théâtre Ambrose Small disparaissait mystérieusement. Malgré une enquête internationale, aucune trace de lui n’a été retrouvée. Soupçonnant un acte criminel, la police a interrogé son épouse et son secrétaire personnel. Néanmoins, ni la police ni un détective privé n’ont pu trouver la moindre preuve les liant à sa disparition. L’affaire Ambrose Small reste une des énigmes policières les plus célèbres et troublantes de l’histoire du Canada.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/5b98e440-d985-42f9-92c3-b7ac6c3c1ecd.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/5b98e440-d985-42f9-92c3-b7ac6c3c1ecd.jpg

-

Article

Affaire « personne » (résumé en langage simple)

L’affaire « personne » a été une décision constitutionnelle. Elle a accordé le droit aux femmes d’être nommées au Sénat. L’affaire a été lancée par les Cinq femmes célèbres, un groupe de femmes activistes. En 1928, elles se sont opposées à une décision de la Cour suprême du Canada qui disait que les femmes n’étaient pas des « personnes ». Par conséquent, il ne leur était pas permis de faire partie du Sénat. Le groupe de femmes a contesté la loi. En 1929, la décision a été renversée. À partir de ce moment-là, les femmes ont été légalement reconnues comme des « personnes ». Elles ne peuvent plus se faire refuser des droits en raison d’une interprétation restrictive de la loi. (Cet article est un résumé en langage simple sur l’affaire « personne ». Si vous souhaitez approfondir le sujet, veuillez consulter notre article intégral intitulé Affaire « personne ».)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg

-

Article

Bourgeois

Selon un écrivain du XVIIIe siècle, les bourgeois ne sont ni des nobles, ni des prêtres, ni des magistrats, mais des citadins qui, « néanmoins, par leurs biens, leurs richesses, le prestige de leurs occupations et leur commerce, se situent au-dessus des artisans et de ce que l'on appelle le 'petit peuple' ».

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Camps de prisonniers de guerre au Canada

Le Canada gère des camps de prisonniers pour civils internés durant les Première et Deuxième Guerres mondiales, ainsi que pour 34 000 prisonniers de guerre allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cde937a6-33ac-4af0-87d7-4a9323820e13.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cde937a6-33ac-4af0-87d7-4a9323820e13.jpg

-

Collection

Canada pendant la COVID-19

Partout à travers le monde, les pays, les communautés et les individus font face à la pandémie de COVID-19. Comment les historiens se souviendront-ils de cette période de l’histoire? Le but de Le Canada pendant la COVID-19 : une archive vivante est de capter les expériences quotidiennes des Canadiens alors qu’ils passent à travers cette période difficile.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/user_canada_during_covid_submissions_imported/101037588_640061359916207_6879182772136426658_n_17903881852466121.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/user_canada_during_covid_submissions_imported/101037588_640061359916207_6879182772136426658_n_17903881852466121.jpg

-

Article

Taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois au Canada

La taxe d’entrée aux immigrants chinois est promulguée pour limiter l’immigration lorsque la main-d’œuvre chinoise n’est plus nécessaire pour construire le chemin de fer du Canadien Pacifique. Entre 1885 et 1923, les immigrants chinois ont dû payer une taxe d’entrée pour entrer au Canada. La taxe est imposée en vertu de la Loi de l’immigration chinoise de 1885. Il s’agit de la première loi dans l’histoire canadienne à exclure l’immigration sur la base de l’identité ethnique. À quelques exceptions près, les Chinois devaient payer une somme d’au moins 50 $ pour venir s’installer au Canada. La taxe est plus tard portée à 100 $, puis à 500 $. Durant ses quelque 38 ans d’existence, environ 82 000 immigrants chinois ont ainsi payé près de 23 millions de dollars en taxes. La taxe imposée aux immigrants chinois est supprimée avec l’adoption de la Loi de l’immigration chinoise de 1923. Aussi appelée Loi d’exclusion des Chinois, elle interdit l’entrée des immigrants chinois jusqu’en 1947. En 2006, le gouvernement fédéral a formulé des excuses officielles pour cette loi et ses autres politiques racistes envers la population chinoise. Ceci est l'article complet sur la taxe d'entrée imposée aux personnes immigrantes d'origine chinoise. Si vous souhaitez lire un résumé en langage simple, veuillez consulter : Taxe d’entrée imposée aux personnes immigrantes d'origine chinoise au Canada (résumé en langage simple).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/876dbb1e-74e3-4cfe-b961-a6d31d296fd6.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/876dbb1e-74e3-4cfe-b961-a6d31d296fd6.jpg

-

Article

Commission de secours d'Halifax

À la suite de l'EXPLOSION D'HALIFAX, la Commission de secours d'Halifax entre en activité le 6 décembre 1917 en tant que comité d'urgence chargé d'apporter des secours immédiats.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Commission de vérité et réconciliation (résumé en langage simple)

La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a entrepris son travail en 2008. Elle est le résultat de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI), qui a reconnu les souffrances et les traumatismes subis par les élèves autochtones dans les pensionnats. La CRRPI a également fourni une compensation financière (argent) aux élèves. La CVR a accompli de nombreuses tâches. Elle a créé un centre national de recherche. Elle a recueilli des documents historiques auprès des églises et du gouvernement. Elle a organisé des événements au cours desquels les étudiants ont raconté leur histoire. Elle a également effectué des recherches sur les pensionnats et a publié un rapport final.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2bd71aaf-ebc5-44e0-9f91-e4d07b16e81d.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2bd71aaf-ebc5-44e0-9f91-e4d07b16e81d.jpg

-

Article

Condition féminine

Aucune femme ne se trouve dans les premières expéditions européennes venues au Canada pour explorer le pays et faire la traite des fourrures.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/be832524-f521-4200-b242-3c702ae0f3c4.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/be832524-f521-4200-b242-3c702ae0f3c4.jpg

-

Article

La crise des années 1930 au Canada

La crise économique des années 1930 est un choc économique et social aux répercussions mondiales. Peu de pays sont frappés aussi durement que le Canada. En effet, des millions de Canadiens se retrouvent sans emploi, sans abri et dans le besoin. La décennie est surnommée « les sales années 1930 », en raison d’une sécheresse dévastatrice dans les Prairies, ainsi que de la dépendance du Canada aux exportations de matériel brut et de produits agricoles. La perte d’emploi et de revenus partout au pays mène à la création de l’assistance sociale et à la montée des mouvements populaires. En outre, elle oblige le gouvernement à jouer un rôle plus actif à l’égard de l’ économie. (Ce texte est l’article complet sur la crise des années 1930 au Canada. Si vous souhaitez en lire un résumé en termes simples, veuillez consulter : La crise des années 1930 au Canada (résumé en langage simple).)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cc8df85f-c925-4f6f-91e1-7403bcb85345.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cc8df85f-c925-4f6f-91e1-7403bcb85345.jpg

-

Article

Dimanche sanglant

Au début de 1938, les gouvernements fédéral et provinciaux suppriment l'aide financière accordée aux camps de secours pour les chômeurs. Pendant la Crise des années 30, ces camps ont été les seuls refuges pour les hommes célibataires sans emploi.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/5ba00723-deb8-4e3b-b0a0-79e9b85cb189.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/5ba00723-deb8-4e3b-b0a0-79e9b85cb189.jpg

-

Article

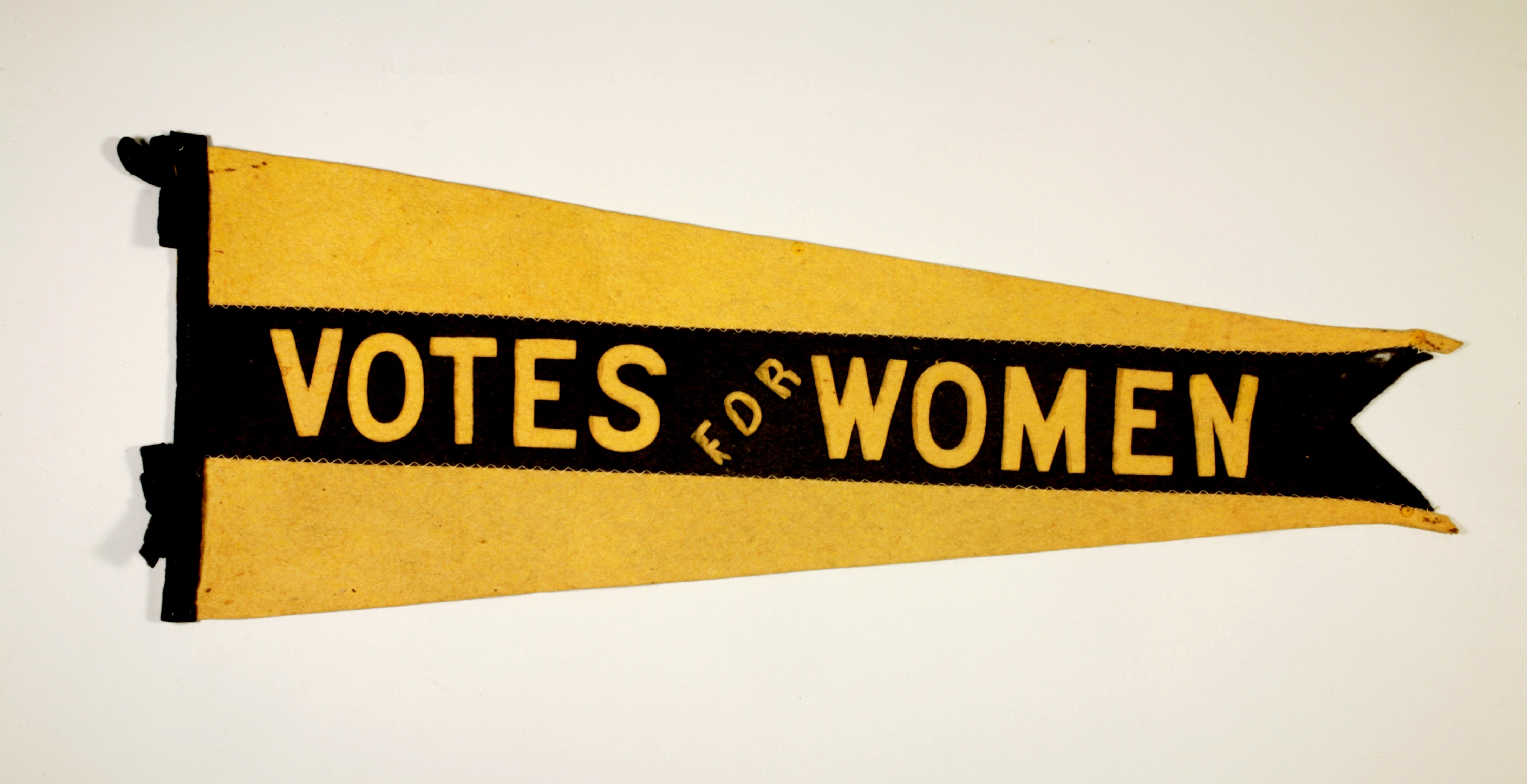

Droit de vote des femmes au Canada

Le droit de vote des femmes leur permet de s’exprimer dans le cadre d’élections; généralement, les militants qui font campagne pour l’obtention de ce droit cherchent également à obtenir le droit pour les femmes de se présenter comme candidates pour des charges publiques. Le mouvement pour le droit de vote des femmes s’étend sur plusieurs décennies et vise à mettre fin aux inégalités et aux injustices. Dans le cadre de leur lutte pour les droits fondamentaux tels que le droit de vote, les femmes canadiennes, particulièrement d’origine asiatique ou autochtone, font face à une forte résistance. Plus qu’une simple question d’égalité politique, le droit de vote représente l’espoir d’une l’amélioration de l’éducation, des soins de santé et de l’emploi ainsi que de la fin de la violence contre les femmes et les enfants. Pour les femmes non blanches, l’obtention du droit de vote représente aussi une lutte contre les injustices raciales. (Voir aussi Droit de vote des femmes: chronologie.)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88bab6f6-366c-45d5-be02-092e23d46e97.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88bab6f6-366c-45d5-be02-092e23d46e97.jpg

-

Article

Écoles séparées

Aux États-Unis et au Canada, les parents sont libres d'envoyer leurs enfants dans des écoles du réseau public (voir SYSTÈMES SCOLAIRES) ou dans des écoles privées facturant des frais de scolarité.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Effort de guerre au Canada

Les deux conflits mondiaux du XXe siècle ont un caractère universel et impliquent l'ensemble du pays. Au Canada, le front « intérieur » devient un aspect essentiel de l'effort de guerre.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Petits immigrés britanniques

Le 14 avril 1826, un magistrat de police londonien peu connu, Robert Chambers, fait part à un comité d'émigration du Parlement britannique de l'observation suivante : « Je trouve qu'il y a trop d'enfants à Londres ». Chambers se dit préoccupé par le nombre de jeunes, victimes de la pauvreté chronique sévissant dans la partie est de Londres, qui mendient dans les rues et couchent dans les caniveaux. Il formule une recommandation à laquelle d'autres avaient peut-être déjà pensé et qui deviendra réalité quelques décennies plus tard au cours de l'un des mouvement les plus radicaux de l'histoire de l'émigration. Chambers recommande que les enfants britanniques excédentaires soient envoyés au Canada pour aller travailler dans des fermes.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/3f5cab82-83b8-449c-a7f1-2bfff8549915.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/3f5cab82-83b8-449c-a7f1-2bfff8549915.jpg