Naviguer « Peuples autochtones »

-

Article

Le Rapport Penner

Le rapport Penner est un rapport préparé par le Comité spécial de la Chambre des communes sur l’autonomie politique des Indiens. Il est publié en novembre 1983. Portant le nom du président du comité Keith Penner, le rapport propose une série de recommandations. Ces recommandations mettent en avant le concept d’autonomie des Premières Nations. Dans ce contexte juridique, les membres des Premières Nations sont considérés comme des Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1eef3d08-4031-40d3-bbd4-6443822cd128.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1eef3d08-4031-40d3-bbd4-6443822cd128.jpg

-

Article

Les femmes autochtones et le droit de vote

Le contexte du droit de vote pour les femmes autochtones a été autant influencé par le colonialisme que par la discrimination fondée sur le sexe. Les femmes autochtones (membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits) ont obtenu le droit de vote à différents moments de l’histoire canadienne. Le processus a été associé à l’émancipation, volontaire ou non, ce qui signifie que les femmes autochtones pouvaient bénéficier des droits de vote et de citoyenneté canadienne au détriment de leurs droits ancestraux ( voir Droit de vote des peuples autochtones).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2617aa3c-9753-4851-b870-a29783e97387.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2617aa3c-9753-4851-b870-a29783e97387.jpg

-

Article

Les femmes et la traite des fourrures

En 1639, un Algonquin déclarait au jésuite missionnaire Paul Le Jeune : « Vivre parmi nous sans femme, c’est vivre sans aide et sans foyer et être condamné à une errance permanente. » S’il est vrai que l’importance d’avoir un foyer et une femme ne voulait peut‑être plus dire grand‑chose pour ce prêtre jésuite, itinérant et célibataire, pour de nombreuses Premières Nations, cette citation évoque les avantages sociaux, économiques et politiques du mariage, en particulier dans le contexte de la traite des fourrures. Les femmes autochtones fabriquent et raccommodent les vêtements, conservent les viandes, récoltent le sucre d’érable et des légumes racines comme les navets, piègent le petit gibier, attrapent les poissons avec des filets et cultivent le riz sauvage, toute une palette d’activités absolument essentielles pour la survie et la subsistance dans les forêts boréales, les terres boisées des prairies et les plaines nordiques où vivent les sociétés de la traite des fourrures. Les mariages entre les clans (voir Clan) permettent aux femmes des Premières Nations, dans le contexte d’un vaste monde autochtone interconnecté, de forger des lignées de parenté étendues, d’établir des obligations sociales et des liens réciproques et de négocier l’accès à des ressources communes et leur utilisation. Les mariages entre différents villages, différents clans et différentes Premières Nations façonnent la politique régionale, encouragent les alliances matrimoniales latérales et créent un réseau de parenté étendu géographiquement diversifié, sur l’ensemble du territoire des bassins versants des Grands Lacs et du Saint‑Laurent ainsi que de la baie d’Hudson et de la côte du Pacifique (voir L’océan Pacifique et le Canada).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/WomenFurTrade/TrappersWifeCropped.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/WomenFurTrade/TrappersWifeCropped.jpg

-

Article

Haudenosaunee (Iroquois)

Les Haudenosaunee, ou « peuple des maisons longues », communément appelés « Iroquois » ou « Six Nations », sont membres d’une confédération de nations autochtones connues sous le nom de Confédération Haudenosaunee. À l’origine, la confédération était composée de cinq nations habitant la partie nord de l’État de New York et elle comprenait les Sénécas, les Cayugas, les Oneidas, les Onondagas et les Kanyen'kehà:ka (Mohawks). Lorsque les Tuscaroras se sont joints à la Confédération au début du 18e siècle, elle est devenue connue sous le nom de Six Nations. Aujourd’hui, les Haudenosaunee vivent dans des réserves bien peuplées aux États-Unis, ainsi que dans d’autres communautés hors réserve.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/c78ecb73-d7ac-4834-bc1e-a6d6bf206331.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/c78ecb73-d7ac-4834-bc1e-a6d6bf206331.jpg

-

Collection

Inuit

Cette collection étudie la culture, l’histoire et la société inuites au moyen d’expositions, d’images, de vidéos et d’articles. Ces sources illustrent également l’importance des terres de l’Arctique, des animaux et de l’environnement pour l’identité inuite et la vie dans le Nord.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/homepage_features/Inuit2.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/homepage_features/Inuit2.jpg

-

Éditorial

Les Métis sont un peuple, pas un processus historique

Afin de promouvoir une meilleure compréhension de la question complexe de l’identité métisse et de son évolution au fil du temps, L’Encyclopédie canadienne a commandé deux articles d'opinion qui explorent différentes perspectives liées à ce sujet. Cet article se penche sur l’identité métisse selon le point de vue des Métis ayant des liens ancestraux avec la colonie de la rivière Rouge. Pour une autre perspective sur l'identité métisse, voir Les « autres » Métis.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cbb299c8-c0b7-460c-add9-2e245342dc9b.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/cbb299c8-c0b7-460c-add9-2e245342dc9b.jpg

-

Article

Les mots en inuktitut pour la neige et la glace

On entend souvent dire que les Inuits ont des dizaines de mots pour désigner la neige et la glace. L'anthropologue John Steckley, dans son ouvrage White Lies about the Inuit (2007) a fait remarquer que le total le plus souvent cité est de 52 termes différents en inuktitut. Cette croyance en un nombre élevé de mots pour « neige » et « glace » a ensuite été vertement critiquée par bon nombre de linguistes et d'anthropologues.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1c4db935-fcf6-4b0d-a8f4-7ab6c8a30a3c.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1c4db935-fcf6-4b0d-a8f4-7ab6c8a30a3c.jpg

-

Article

Les mots inuits pour la neige et la glace

On entend souvent dire que les Inuits ont des dizaines de mots pour désigner la neige et la glace. L'anthropologue ontarien John Steckley (dans White Lies about the Inuit, 2008) a fait remarquer que selon la croyance populaire, en inuktitut, la langue des Inuits de l'Arctique oriental canadien, le nombre de mots pour « neige » contient généralement le chiffre deux, et que le total le plus souvent cité est de 52 termes différents.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/564ff157-335a-409a-81af-13f050b3079a.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/564ff157-335a-409a-81af-13f050b3079a.jpg

-

Article

Les peuples autochtones et les guerres mondiales

Des milliers d’Autochtones ont servi dans les Forces armées canadiennes pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la plupart du temps en tant que volontaires. Sur le front intérieur, la plupart des communautés autochtones ont participé à l’effort national de guerre selon différentes modalités. Les guerres mondiales ont représenté pour les peuples autochtones du Canada des événements historiques d’une portée considérable. (Voir Les peuples autochtones et la Première Guerre mondiale et Les peuples autochtones et la Deuxième Guerre mondiale.) Ces conflits ont offert à des populations marginalisées des occasions de redonner vie à des cultures guerrières traditionnelles, de réaffirmer le caractère sacré des traités conclus avec le Canada, de prouver leur valeur à une population canadienne qui les considérait avec indifférence, de briser les barrières sociales et de trouver de bons emplois.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/807e5d85-0d60-4180-8400-b1badabf3486.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/807e5d85-0d60-4180-8400-b1badabf3486.jpg

-

Article

Les quatre rois du Canada

Les quatre rois du Canada sont d’éminents chefs de la Confédération Haudenosaunee qui se sont rendus à Londres pour demander une invasion britannique du Canada français en 1710 pendant la guerre de Succession d’Espagne (Queen Anne’s War en anglais). Ils offrent à la reine Anne un wampum et reçoivent de nombreux cadeaux, dont de l’argenterie de communion de la reine Anne qui se trouve aujourd’hui dans deux chapelles royales mohawks. La grande visibilité de l’accueil des quatre rois du Canada renforce l’alliance militaire entre la Confédération Haudenosaunee et la Grande-Bretagne et façonne la perception des Britanniques à l’égard des peuples autochtones d’Amérique du Nord au début du XVIIIe siècle.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/Four-Kings/onigoheriago-lac-c092417.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/Four-Kings/onigoheriago-lac-c092417.jpg

-

Article

K’asho Got’ine (Lièvres)

Les K'asho Got'ine sont des Dénés qui occupent traditionnellement le territoire qui longe la basse vallée du fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Fort Good Hope et Déline (le Fort Franklin) sont maintenant les principaux centres de population des K'asho Got'ine.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/7d34c6c1-db64-4b7f-81cd-4ec1f0e07b84.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/7d34c6c1-db64-4b7f-81cd-4ec1f0e07b84.jpg

-

Liste

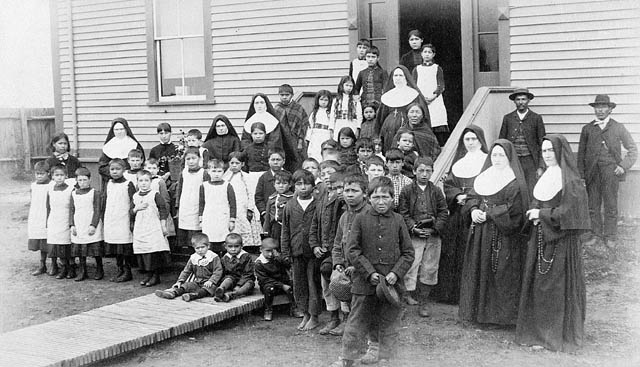

Livres pour enfants sur les pensionnats indiens au Canada

Des écoles, dirigées par l’Église, pour les enfants autochtones sont créées au Canada dans les années 1600. En 1883, le gouvernement canadien participe financièrement et contribue à l’ouverture d’écoles religieuses supplémentaires, avec comme objectif d’assimiler les enfants autochtones au sein de la société blanche chrétienne dominante. Lorsque le dernier pensionnat indien ferme en 1996, plus de 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été, au fil du temps, contraints de fréquenter ces écoles, contre leur gré et contre la volonté de leurs parents. Là, ils ont été nombreux à avoir subi des violences physiques, émotionnelles et sexuelles, entraînant le décès de milliers d’entre eux. Les effets sociaux et psychologiques multigénérationnels des pensionnats indiens se sont avérés et continuent de s’avérer dévastateurs. Le gouvernement fédéral et les églises ont présenté des excuses pour ce qui est maintenant largement considéré comme une forme de génocide. (Voir aussi Génocide et peuples autochtones au Canada.) Faire connaître ce qui s’est passé dans ces écoles constitue un élément essentiel du processus de réconciliation et de guérison. Dans le cadre de cet effort essentiel, de nombreux livres pour enfants ont été écrits sur ce sujet. Cette liste comprend des titres pour les enfants de tous les âges, des tout‑petits aux préadolescents. Ensemble, ces ouvrages explorent une variété de thèmes liés aux pensionnats indiens, notamment le traumatisme intergénérationnel, la revitalisation des langues autochtones, la commémoration et le pouvoir de la résistance.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/86457bd9-5e52-4288-a765-42d9611c9554.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/86457bd9-5e52-4288-a765-42d9611c9554.jpg

-

Article

Louis Levi Oakes

Louis Levi Oakes (aussi appelé Tahagietagwa), soldat mohawk, héros de guerre, sidérurgiste, superviseur de travaux publics (né le 23 janvier 1925 à Saint-Régis, au Québec; mort le 28 mai 2019 à Snye, au Québec). Durant la Deuxième Guerre mondiale, Oakes a été transmetteur en code pour l’armée des États-Unis. Les transmetteurs en code utilisaient leurs langues autochtones pour rendre les messages radio incompréhensibles à l’ennemi. À sa mort, à l’âge de 94 ans, Louis Levi Oakes était le dernier transmetteur en code mohawk encore vivant. (Voir aussi Transmetteurs en code cri et Les peuples autochtones et les guerres mondiales.)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/louislevioakes1.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/louislevioakes1.jpg

-

Article

Wolastoqiyik (Malécites)

Les Wolastoqiyik (parfois écrit Welastekwewiyik ou Welustuk, un terme signifiant « peuple de la belle rivière » qui se prononce woul-las-tou-wi-ig), sont un people autochtone habitant depuis longtemps aux abords du fleuve Saint‑Laurent, au Québec, ainsi que du fleuve Saint-Jean, au Nouveau‑Brunswick et dans le Maine. Historiquement, les colons européens les désignent par le mot micmac malécite, dont la traduction approximative en français est « personnes à la langue brisée ». Le terme suggère que les Micmacs voyaient la langue wolastoq comme une version « brisée » de la leur. De nos jours, on compte des communautés wolastoqiyik au Québec, dans les Maritimes et dans le Maine. Selon le recensement de 2016, quelque 7 635 personnes au Canada se définissent comme étant d’ascendance wolastoqiyik.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e1ee186b-01fe-471d-9adc-32223da5830f.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e1ee186b-01fe-471d-9adc-32223da5830f.jpg

-

Article

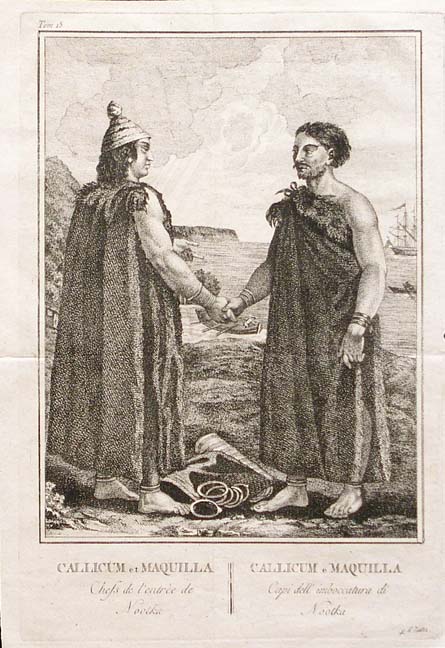

Maquinna

Maquinna, ou Mukwina, signifiant « possesseur de cristaux de roche », chef Nuu-chah-nulth (Nootka) (fl. 1778-95). Il est le chef hiérarchique du groupe moachat des Autochtones de la baie de Nootka, sur la côte ouest de l'île de Vancouver au cours des premières années de leur contact avec les Européens.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/0e25e8d6-1ac5-4a3e-a0a1-2b008d46ae99.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/0e25e8d6-1ac5-4a3e-a0a1-2b008d46ae99.jpg