L’Accord canado-américain sur les produits de l’industrie automobile de 1965, mieux connu sous le nom de Pacte de l’automobile, a mené à l’intégration des industries automobiles du Canada et des États-Unis dans un marché nord-américain commun. Bien qu’il ait apporté d’énormes avantages au Canada, il a finalement été jugé contraire aux règles du commerce international et a été annulé en 2001. À ce moment-là, il avait atteint son principal objectif, soit l’intégration de l’industrie nord-américaine et le renforcement de la présence canadienne dans ce secteur. (Voir aussi Industrie au Canada.)

Usine Ford

Automobiles sur une chaine de production à l’usine Ford du Canada à Oakville en Ontario, vers 1954.

(photo de Fox Photos/Getty Images)

Contexte : une industrie automobile en difficulté

Le Pacte de l’automobile est un accord de compromis entre le Canada et les États-Unis, conclu à la suite d’efforts déployés par le Canada pour remédier aux déficits chroniques de la balance commerciale et de la balance courante au début des années 1960. L’établissement d’une industrie automobile plus compétitive est vu comme un élément crucial de la solution aux problèmes économiques du Canada. Le Canada enregistre un déficit commercial persistant avec les États-Unis en véhicules complétés et en pièces automobiles à l’époque, et il a peu de chance d’attirer des investissements et de renforcer son industrie pour créer des emplois et réduire le déficit commercial sans l’intervention du gouvernement.

En 1964, le déficit commercial automobile du Canada envers les États-Unis s’élève à près de 600 millions de dollars. À cette époque, le Canada fabrique à peu près 7 % de la production automobile du Canada et des États-Unis réunis, mais représente moins de 1 % des ventes américaines.

Le problème fondamental est que l’industrie automobile du Canada est très inefficace. Des filiales de compagnies américaines, qui opèrent au Canada derrière une barrière tarifaire élevée, assemblent un grand nombre de modèles différents d’automobiles au Canada, mais en quantité insuffisante pour assurer les économies d’échelle indispensables au succès commercial. Ces filiales sont créées non seulement pour le marché canadien, mais également pour tirer parti des préférences commerciales accordées auparavant par le Commonwealth britannique, qui ont alors perdu une grande partie de leur valeur. Il n’existe aucun incitatif pour investir au Canada. La productivité n’atteint que 60 à 65 % des niveaux américains, et les salaires de l’industrie ne s’élèvent qu’à 70 % des taux américains. Parallèlement, les consommateurs canadiens paient des prix beaucoup plus élevés pour leurs automobiles et ils ont moins de choix que leurs voisins américains.

Régime de remise de droits de douane

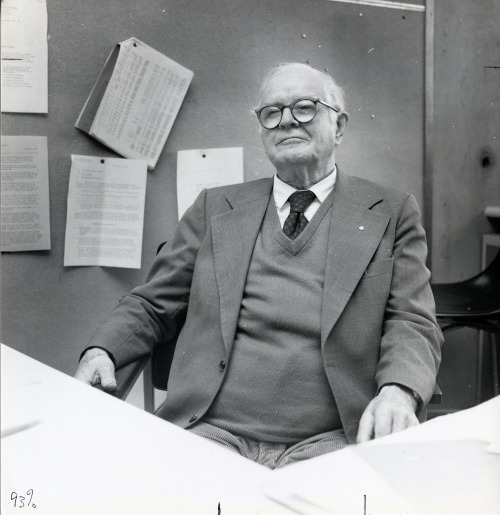

Craignant un déclin de l’industrie automobile et préoccupé par le déficit commercial, le gouvernement du premier ministre John Diefenbaker demande en 1960 à Vincent Bladen, un économiste de l’Université de Toronto, d’étudier les problèmes de l’industrie. Dans son rapport, Vincent Bladen rejette le libre-échange comme solution, car selon lui l’industrie canadienne n’y est pas préparée et serait considérablement affaiblie. Il rejette également l’augmentation des droits de douane, qu’il juge contre-productive. Au lieu, Vincent Bladen propose des mesures pour accroître la teneur de contenu canadien dans les produits de l’automobile en permettant aux compagnies d’importer des véhicules et des pièces sans droits de douane à condition qu’ils remplissent des exigences en matière de contenu canadien.

En conséquence, en 1962, le Canada réimpose un droit de douane de 25 % sur les transmissions automatiques importées, tout en introduisant un régime de remise de droits de douane qui permet aux constructeurs d’automobiles de compenser le tarif sur les transmissions et les blocs moteurs importés en augmentant l’exportation de pièces d’automobiles fabriquées au Canada. Cet incitatif vise à relancer la production canadienne. En 1963, le gouvernement du premier ministre Lester B. Pearson nouvellement élu consolide cet arrangement en étendant le régime de remise de droits de douane aux véhicules et aux pièces originales. Le système se révèle efficace. Les objectifs sont de relancer la production et l’emploi au Canada, de réduire le déficit commercial et de créer des possibilités d’accès aux marchés pour les Canadiens, ainsi que d’encourager la spécialisation, les cycles de productions plus longs et les coûts plus bas.

Mais la politique canadienne est contestée par des fabricants américains de pièces d’automobiles qui ont perdu une part de marché à cause du régime. Avec le soutien d’autres compagnies de pièces automobiles américaines, ils demandent rapidement au département du Trésor des États-Unis de déterminer si ce régime doit être considéré comme une subvention selon la loi américaine. Dans les deux pays, on redoute que le régime canadien soit considéré comme une subvention illégale, ce qui pourrait provoquer un conflit commercial dont personne ne veut. Les États-Unis retardent l’enquête et la publication d’une décision sur la plainte, car on anticipe une défaite du Canada. Finalement, aucune décision n’est jamais publiée.

Négociations conduisant au Pacte de l’automobile

Après d’intenses négociations diplomatiques pendant l’été et l’automne de 1964, les deux pays trouvent un accord de compromis. Le Pacte de l’automobile qui en résulte est un accord commercial réglementé qui limite les compagnies qui peuvent en bénéficier et qui impose des conditions ou des garanties permanentes afin d’assurer la croissance de l’industrie au Canada. Les États-Unis recherchent un accord de libre-échange, mais le Canada veut un accord avec des mesures de sauvegarde. Un simple accord de libre-échange, soutient le Canada, entrainerait un important déclin de l’industrie automobile au Canada, car toutes les décisions clés concernant la production et les investissements seraient prises aux États-Unis.

L’accord est signé au LBJ Ranch à Johnson City au Texas, le 16 janvier 1965 par le président Lyndon B. Johnson et le secrétaire d’État Dean Rusk pour les États-Unis, et le premier ministre Lester B. Pearson et le ministre des Affaires étrangères Paul Martin père pour le Canada.

Lester B. Pearson et Lyndon B. Johnson

Le premier ministre Lester B. Pearson (à gauche) avec le président Lyndon B. Johnson (à droite) après la signature d’un accord au LBJ Ranch au Texas, le 16 janvier 1965.

(photo par Bettman/via Getty Images)

C’est un court document visant « la création d’un plus grand marché pour les produits de l’automobile, dans lequel les pleins bénéfices de la spécialisation et de la production à grande échelle pourront être obtenus ». L’objectif fondamental, énonce le document, est « le développement de conditions dans lesquelles les forces du marché pourront agir avec efficacité pour atteindre le modèle d’investissement, de production et de commerce le plus économique ».

Pour se qualifier, les produits doivent inclure 50 % de contenu canadien et américain. L’accord s’applique aux voitures, camions, autobus et pièces d’auto originales, mais exclut les pièces de rechange, les batteries, les pneus et les voitures d’occasion.

L’accord contient deux annexes, toutes deux rédigées par le Canada. Celles-ci limitent la participation au Pacte de l’automobile aux assembleurs d’automobiles déjà actifs au Canada entre août 1963 et juillet 1964, ce qui inclut General Motors, Ford, Chrysler, American Motors (acheté par Chrysler en 1987), Studebaker (qui cesse sa production en 1966) et Volvo (une petite usine de Halifax qui ferme ses portes en 1998). Elles fixent également un minimum de valeur ajoutée canadienne que les assembleurs doivent produire. Enfin, elles exigent effectivement qu’un véhicule soit produit au Canada pour chaque véhicule qui y est vendu.

Parallèlement à l’accord, les fabricants d’automobiles soumettent des lettres d’entente promettant de nouveaux investissements de 260 millions de dollars afin d’accroître la valeur ajoutée canadienne.

L’accord suscite de l’opposition dans les deux pays, mais pour des motifs très différents. Au Canada, certains croient qu’il n’en fait pas assez pour créer une industrie automobile canadienne, tandis qu’aux États-Unis, on lui reproche d’aller à l’encontre des principes du libre marché.

Le Pacte de l’automobile contrarie les États-Unis

En 1965, l’année de l’entrée en vigueur du Pacte de l’automobile, le déficit commercial automobile du Canada envers les États-Unis s’élève à 785 millions de dollars. L’accord produit rapidement son effet; la part canadienne de la production automobile nord-américaine passe de 7,1 % en 1965 à 11,2 % en 1971, et dès 1970, le Canada réalise un modeste surplus commercial.

Mais aux États-Unis, les surplus canadiens deviennent un irritant majeur. Les Américains considèrent que les mesures de sauvegarde maintenues par le Canada sur le ratio production/ventes et le minimum de valeur ajoutée devaient être temporaires, tandis que le Canada insiste sur leur caractère permanent. Les États-Unis soutiennent que l’objectif, tel qu’écrit dans l’accord, est un système de libre marché, alors que le Canada invoque une autre clause qui dit que le but est de permettre aux deux pays de participer à l’expansion du marché nord-américain « sur une base juste et équitable ».

En 1970, le comité des finances du Sénat des États-Unis demande au président d’assurer une « liberté du commerce complète » dans l’industrie pour 1973. En 1971, six ans après l’entrée en vigueur du Pacte de l’automobile, les États-Unis prennent des mesures drastiques pour faire face à leur propre crise de balance des paiements, et le gouvernement du président Richard Nixon passe près d’annuler l’accord. Celui-ci est sauvé in extremis par l’intervention rapide d’un haut dirigeant américain qui met la main sur un projet de document annulant le Pacte de l’automobile.

Les États-Unis continuent à contester les mesures de sauvegarde canadiennes de l’accord. En juillet 1975, le Comité des finances du Sénat demande à la United States International Trade Commission (ITC) de déterminer si le Canada a ou non « complètement respecté la lettre et l’esprit de l’accord en supprimant les “dispositions dites transitoires” ». La ITC conclut que le Canada ne l’a pas fait.

Le commerce automobile entre le Canada et les États-Unis monte en flèche

Malgré ces désaccords, le commerce automobile entre les deux pays explose. En 1966, les exportations canadiennes de véhicules et de pièces aux États-Unis s’élèvent à 886 millions de dollars. En 1977, elles atteignent 9,9 milliards. De même, les importations canadiennes des États-Unis passent de 1,5 milliard en 1966 à 10,9 milliards en 1977. Le surplus commercial des États-Unis passe de 601 millions en 1966 à 1,1 milliard en 1977, bien que le Canada enregistre des excédents au cours de certaines des années intermédiaires.

Tout au long de la durée du Pacte de l’automobile, le Canada affiche généralement des surplus sur les véhicules et des déficits sur les pièces. Par exemple, en 1977, le Canada a un surplus de 2 milliards de dollars sur les véhicules et un déficit de 3 milliards de dollars sur les pièces. En 1977, la valeur ajoutée canadienne sur les véhicules et les pièces est cinq fois plus grande qu’en 1964. En 1975, l’industrie soutient directement plus de 100 000 emplois dans la classe moyenne canadienne. Le secteur de l’automobile devient la plus importante industrie d’exportation du Canada.

Dans l’ensemble, le Pacte de l’automobile atteint son objectif d’intégrer les réseaux de production au Canada et aux États-Unis. En 1965, le Canada n’exporte que 48 000 véhicules aux États-Unis, représentant seulement 6 % de la production canadienne, tandis que les États-Unis n’exportent que 64 000 véhicules au Canada, soit 0,6 % de la production de véhicules de type nord-américain des États-Unis. Une décennie plus tard, en 1975, le Canada exporte 849 000 véhicules aux États-Unis, représentant 59 % de la production canadienne, tandis que les États-Unis exportent 698 000 véhicules au Canada, soit 8 % de la production américaine.

Impact des fabricants de voitures japonais

Au cours des années 1970, l’industrie automobile japonaise fait son entrée en Amérique du Nord. En 1965, les compagnies japonaises n’occupent que de 0,3 % du marché canadien. En 1975, leur part passe à 8,5 %, et en 1985, à 16,4 %. Toyota et Isuzu commencent à vendre des automobiles au Canada en 1965, suivis par Honda en 1970. En 1986, Honda ouvre sa première usine de fabrication au Canada, suivie par Toyota en 1988.

Usine Honda à Alliston en Ontario

Chaine de production à l’usine Honda d’Alliston en Ontario, vers 1986.

(photo de Doug Griffin/Toronto Star via Getty Images)

Puisque les compagnies japonaises ne peuvent se joindre au Pacte de l’automobile, le Canada attire les compagnies japonaises en offrant des incitatifs sous forme de remises de droits de douane conditionnelles à l’exportation aux États-Unis et ailleurs de véhicules assemblés au Canada. Les États-Unis craignent que les fabricants d’automobiles japonais se mettent à construire des usines au Canada pour desservir le marché américain. C’est pourquoi, lors des négociations sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis dans les années 1980, ces derniers poursuivent deux objectifs; l’adoption du libre-échange automobile avec la suppression des conditions du Pacte de l’automobile, et l’élimination des remises de droits de douane canadiennes.

Le libre-échange met fin au Pacte de l’automobile

Bien que l’Accord de libre-échange (ACCEU) de 1989 entre le Canada et les États-Unis maintient les mesures de sauvegarde du Pacte de l’automobile, le Canada accepte de retirer son système de remise de droits de douane (voir Libre-échange). De plus, les deux pays s’entendent pour éliminer progressivement les droits de douane sur le commerce transfrontalier de véhicules neufs et de pièces pour les producteurs non signataires du Pacte, sur une période de dix ans à partir de 1989. Ceci veut dire que les véhicules des compagnies européennes ou asiatiques construits en Amérique du Nord disposent des mêmes avantages de libre-échange que les participants originaux du Pacte de l’automobile, à condition qu’ils respectent l’exigence de 50 % de contenu nord-américain prévue dans l’ACCEU (ultérieurement rehaussé à 62,5 %).

Avec l’ACCEU, et plus tard l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le Pacte de l’automobile devient moins important dans la détermination des investissements de l’industrie, bien qu’il continue à être perçu comme un irritant important pour les fabricants d’automobiles européens et asiatiques en raison de la préférence qu’il accorde à l’industrie américaine.

En 1994, le Canada met en œuvre les règles mondiales du Cycle d’Uruguay de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui en l’occurrence offre une base pour éliminer le Pacte de l’automobile. Le Japon et l’Union européenne soutiennent tous deux que des éléments clés du Pacte de l’automobile sont incompatibles avec les règles du commerce mondial, et ils ont gain de cause devant les groupes spéciaux de règlement des différends de l’OMC (voir Commerce international). Le 19 février 2001, le Canada met officiellement fin au Pacte de l’automobile.

Importance

L’annulation du Pacte de l’automobile est à peine remarquée. À cette époque, l’industrie automobile du Canada canadienne fonctionne bien au-dessus du ratio vente/production et des exigences minimales de valeur ajoutée du Pacte de l’automobile. Celui-ci a été une créature de son époque, et les temps ont changé depuis que les compagnies automobiles asiatiques et européennes sont devenues des investisseurs majeurs en Amérique du Nord.

Néanmoins, le Pacte de l’automobile est important pour plusieurs raisons. Il contribue à créer une industrie automobile plus compétitive au Canada, ce qui a un impact majeur sur la création d’emplois pour la classe moyenne, la productivité et la performance commerciale; il lance et soutient un essor économique à travers le sud de l’Ontario; il donne naissance à plusieurs compagnies mondiales de pièces automobiles basées au Canada, comme Magna International et Linamar; il intègre les industries des deux côtés de la frontière, réduisant la différence entre le prix des voitures au Canada et aux États-Unis et offrant un plus grand choix aux consommateurs; et il démontre les avantages de l’intégration, ce qui conduit, au début des années 1980, à rechercher d’autres secteurs où des arrangements semblables peuvent être faits. Toutefois, aucun autre secteur ne correspond à la nature unique de l’industrie automobile. Cependant, sans le succès du Pacte de l’automobile, il est peu probable que le Canada et les États-Unis auraient décidé de conclure un accord de libre-échange beaucoup plus large.

Termes clés

Libre-échange : commerce dépourvu de barrières, comme les tarifs, les quotas ou les autres restrictions. Un gouvernement pratiquant le libre-échange s’abstient de créer des mesures désavantageuses pour les biens et les services importés ( voir Libre-échange).

Subventions : financement que les gouvernements offrent aux entreprises ou aux organisations pour les aider à offrir des prix compétitifs, à éviter des mises à pied ou à fournir un service d’intérêt public.

Succursale industrielle : usine appartenant à une société dont le siège est dans un pays différent.

Tarif : taxe sur l’importation de biens et des services, dans le but d’en augmenter le prix final. Les tarifs ont été utilisés tout au long de l’histoire pour protéger les industries domestiques contre la concurrence étrangère (voir Protectionnisme).

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom

_IMO_9785756,_Maasmond_pic.jpg)