Les Dénésulines (également appelés « Chipewyans ») sont des peuples autochtones de la région subarctique du Canada qui ont des communautés au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les Dénésulines sont des Dénés et ils partagent de nombreuses similitudes culturelles et linguistiques avec leurs communautés dénées voisines. Lors du recensement de 2021, 4815 personnes ont déclaré être d’ascendance dénésuline. Toutefois, il est possible que la population inscrite des Premières Nations Dénésulines soit plus élevée. Les Dénésulines sont étroitement associés à d’autres groupes dénés ainsi qu’aux Cris et aux Métis du Nord, qui partagent parfois leurs communautés et parlent également le dénésuline. Les chiffres relatifs à la population et à la langue sont donc des approximations.

Langue, population et géographie

Le mot Déné signifie « peuple » et est employé de manière très diverse. C’est un terme collectif qui désigne les peuples autrefois connus sous le nom d’Athabascans, et il est également souvent utilisé comme équivalent pour désigner la famille linguistique athabascane. Déné peut désigner un groupe collectif (incluant les Dénésulines, les Tlicho, les Esclaves, les Couteaux-jaunes et d’autres), ainsi que la langue spécifique dénésuline. La langue dénésuline comprend deux dialectes, le dialecte « k » est beaucoup moins courant que le dialecte « t », et plusieurs communautés tentent aujourd’hui de raviver la langue par l’entremise de programmes d’éducation pour les jeunes.

Sur le plan linguistique, les Dénésulines sont étroitement apparentés à leurs voisins dénés, les Tlicho, les Esclaves et les Couteaux-jaunes, qui parlent des langues similaires et dont les territoires partagent des frontières. Le territoire traditionnel des Dénésulines comprend des portions du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et la partie sud des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. À l’exception du Nunavut, les communautés contemporaines des Dénésulines occupent les mêmes régions, généralement situées entre le lac Athabasca et le Grand lac des Esclaves.

Lors du recensement de 2021, 4815 personnes déclarent être d’ascendance dénésuline. Toutefois, il est possible que la population enregistrée des Premières Nations dénésulines soit plus élevée. On trouve des Premières Nations Dénésulines en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Vie traditionnelle et contact avec les Européens

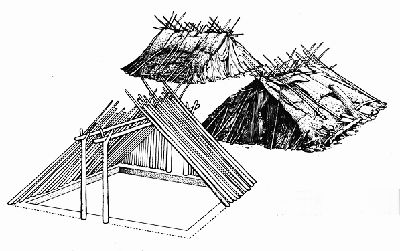

L’organisation socioterritoriale traditionnelle des Dénésulines est basée sur la chasse des troupeaux migrateurs de caribous de la toundra. Les groupes de chasse se composent de deux ou plusieurs familles apparentées se joignant à d’autres groupes similaires pour former de larges bandes locales et régionales qui se réunissent et se dispersent avec les troupeaux. Les chefs ont une autorité limitée et non coercitive qui est basée sur leurs capacités, leur sagesse et leur générosité. Les pouvoirs spirituels sont reçus dans les visions des rêves et exercés par les chamans, et ils reflètent une vision du monde entrelacée avec le monde naturel. Les missionnaires catholiques parviennent à convertir avec succès une majorité de Dénés de la région, supplantant ainsi les systèmes de croyance traditionnelle.

Dans la tradition des Dénésulines, c’est Thanadelthur, aussi connue comme la « Femme esclave », qui guide un employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) en territoire dénésuline et présente son peuple aux Européens. Le succès de cette rencontre mène la CBH à établir le Fort Prince-de-Galles, ou Churchill, en 1717, pour la traite des fourrures avec les Dénésulines. La concurrence de la traite des fourrures aggrave les relations entre les Dénésulines et leurs voisins au sud, les Cris. Jusqu’à la fin du 18e siècle, la traite des fourrures exacerbe les hostilités entre les Dénésulines et les Cris ainsi qu’entre les Dénésulines et les Inuits, qui sont au nord. Les Dénésulines appellent les Inuits hotel ena, ou ennemis de la région plate.

Les Couteaux-jaunes profitent de leur emplacement stratégique et, au début du 19e siècle, ils occupent brièvement la région de la rivière Yellowknife, déplaçant ses habitants Tlicho jusqu’à ce qu’ils ripostent en 1823. Certains Dénésulines commencent à chasser et à faire du piégeage dans la pleine forêt boréale, où les animaux à fourrure sont plus abondants, et ils étendent leur territoire vers le sud. Certains commencent même à occuper la lisière nord de la forêt-parc, où ils chassent le bison. D’autres restent plus indépendants de la traite des fourrures, même si certains sont prêts à échanger des provisions de nourriture. À la fin du 19e siècle, la plupart des communautés dénésulines contemporaines sont installées dans leurs territoires actuels. Les épidémies de maladies européennes déciment les populations, avec la première grande épidémie de variole qui survient entre 1781 et 1782, et d’autres épidémies qui se poursuivent jusqu’à la fin de la première moitié du 20e siècle.

Défis coloniaux et vie contemporaine

Les Dénésulines établissent des relations officielles avec le gouvernement canadien dans le cadre du processus des traités qui débute en 1876. Ils subissent un siècle de politiques fédérales visant à détruire leur culture par assimilation, plus particulièrement par l’intermédiaire des pensionnats indiens. Au 20e siècle, leur mode de vie est particulièrement menacé lorsqu’ils font face à un nombre croissant d’utilisations concurrentes de leurs terres, soutenues par des politiques fédérales et provinciales qui encouragent le développement d’industries basées sur les ressources du Nord. Par conséquent, il devient de plus en plus difficilement pour les Dénésulines de subvenir à leurs besoins avec leurs économies traditionnelles de pêche et de piégeage, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les politiques gouvernementales encouragent les peuples autochtones à se réinstaller dans des établissements administratifs permanents, où la plupart vivent aujourd’hui.

Les communautés dénésulines contemporaines reprennent le contrôle de leurs communautés et de leurs terres traditionnelles en poursuivant leurs revendications territoriales et leur autonomie gouvernementale avec le gouvernement fédéral. Les Dénésulines font maintenant revivre leurs activités traditionnelles de chasse et de piégeage et cherchent à protéger leur culture et leur langue ainsi qu’à rétablir les liens traditionnels qui les unissent à la terre.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom