Le mot « bispirituel » (two-spirit en anglais) est la traduction du terme niizh manidoowag en anishinaabemowin et qui désigne une personne qui s’identifie comme ayant à la fois un esprit masculin et un esprit féminin. Le concept de la bispiritualité a été introduit pour la première fois par l’aînée Myra Laramee. L’activiste Albert McLeod a contribué à développer le terme anglais en 1990 pour désigner de manière générale la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et allosexuelle (LGBTQ) autochtone. Le terme est utilisé par certaines personnes autochtones pour décrire leur identité sexuelle, spirituelle et de genre. (Voir aussi Droits des 2SLGBTQ+ au Canada.)

Utilisations précoloniales du terme

Différentes cultures autochtones ont leurs propres variations du terme « bispirituel ». Toutefois, ces différents termes sont historiquement utilisés pour décrire des traits semblables incarnés par les personnes bispirituelles, incluant l’identité de genre, les rôles professionnels spécialisés, l’attirance envers le même sexe, et l’identité spirituelle.

La bispiritualité fait généralement référence à l’identité de genre, à la tenue vestimentaire et aux rôles traditionnels. Chez les Cris, les termes napêw iskwêwisêhot et iskwêw ka napêwayat désignent respectivement les hommes qui s’habillent comme des femmes et les femmes qui s’habillent comme des hommes. Le terme siksika (pied-noir) aakíí’skassi décrit les hommes qui remplissent des rôles typiquement associés aux femmes, comme la vannerie et la poterie. De même, le terme des Ktunaxa (Kootenay) titqattek décrit les femmes qui occupent des rôles perçus comme étant masculins, tels que ceux de guérisseur, de chasseur et de guerrier. Une des personnes bispirituelles les plus connues est We’wha (1846-1896) du Nouveau-Mexique, qui s’identifie comme étant femme. On la décrit comme Ihaman, ou « de genre mixte », en langue zunie. Dans diverses cultures autochtones, ce sont le tempérament, le rôle professionnel, la tenue vestimentaire et le mode de vie qui distinguent les personnes bispirituelles des hommes et des femmes.

Dans certains cas, le terme fait spécifiquement référence à la sexualité. Toutefois, les personnes bispirituelles ne se considèrent pas nécessairement comme étant homosexuelles; les relations sexuelles entre une personne bispirituelle et une personne non bispirituelle sont considérées comme étant hétéronormatives. Les colons européens considèrent les personnes bispirituelles comme étant homosexuelles, et donc l’usage moderne du terme peut désigner les personnes homosexuelles. Mais historiquement, les personnes bispirituelles ne s’identifient pas si aisément comme étant homosexuelles ou hétérosexuelles.

La bispiritualité fait également référence à l’identité spirituelle. Dans plusieurs communautés autochtones, on croit souvent que les personnes bispirituelles reçoivent des interventions surnaturelles sous la forme de rêves et de visions. Ainsi, elles occupent souvent des rôles spirituels spéciaux, comme chamans, guérisseurs ou chefs spirituels (voir Religion et spiritualité des Autochtones au Canada). Historiquement, les personnes bispirituelles sont également de grandes sources de connaissances et de savoir; elles sont les gardiennes des traditions et les conteuses des histoires de la création.

Le concept de la bispiritualité représente un rôle et une identité complexes que les personnes bispirituelles d’aujourd’hui peuvent utiliser pour se réapproprier les traditions liées à l’identité de genre, à la préférence sexuelle, à l’identité spirituelle et aux rôles traditionnels.

Traditions bispirituelles après la colonisation

Du 17e au 19e siècle, les missionnaires et explorateurs européens documentent souvent leurs interactions avec les personnes bispirituelles. Ces archives démontrent l’endurance initiale des traditions bispirituelles après le contact avec les Européens. L’explorateur britannique Alexander Henry de la Compagnie de la Baie d’Hudson décrit dans son journal une personne bispirituelle appelée Ozaw-wen-dib comme étant « un curieux mélange d’homme et de femme ». Dans ses carnets d’exploration, David Thompson de la Compagnie du Nord-Ouest, parle de sa rencontre avec Kaúxuma Núpika, une personne qui, selon lui, « dit avoir changé de sexe et être désormais un homme, qui s’habille et s’arme comme tel, en plus d’avoir pris une jeune femme pour épouse. »

Dans leurs écrits, les missionnaires et les explorateurs utilisent souvent le terme berdache pour désigner les personnes bispirituelles. Historiquement, ce terme fait référence au plus jeune partenaire dans une relation homosexuelle avec une différence d’âge importante. Au début du 20e siècle, berdache devient le terme anthropologique accepté pour désigner les personnes bispirituelles. Avec le temps, il devient un terme général pour les hommes homosexuels, et de nos jours, il est considéré comme dépassé et offensant.

Au tournant du 19e siècle, on trouve de moins en moins de récits sur les personnes bispirituelles. La colonisation, les missions chrétiennes et les outils d’assimilation culturelle comme le système des pensionnats indiens contribuent à faire taire les traditions bispirituelles de certaines communautés autochtones.

Utilisation contemporaine du terme

Au début des années 1990, dans un effort pour se réapproprier leurs traditions, les peuples autochtones cherchent un mot ou une expression provenant de leur communauté autochtone pour remplacer le terme berdache. Bien qu’il existe divers termes dans plusieurs langues autochtones pour désigner le troisième et le quatrième genre (c’est-à-dire les hommes-femmes et les femmes-hommes) ainsi que l’homosexualité, ils cherchent un terme contemporain qui peut être utilisé par le grand public.

Lors de la troisième édition annuelle de la Intertribal Native American, First Nations, Gay and Lesbian American Conference qui a lieu à Winnipeg au Manitoba en 1990, l’activiste Albert McLeod propose le terme anglais two-spirit, de l’aînée Myra Laramee, pour désigner la communauté autochtone LGBTQ. Le terme est bien reçu par les participants à la conférence et gagne rapidement en popularité au sein des communautés autochtones. De nos jours, le terme est utilisé pour désigner plus largement la communauté LGBTQ. Certaines sociétés bispirituelles utilisent également les termes 2SLGBTQ+ ou LGBTTIQQ2S (lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle, transgenre, intersexuée, allosexuelle, en questionnement et bispirituelle) pour intégrer les personnes bispirituelles dans le spectre plus large de la communauté LGBTQ.

Sensibilisation à la communauté 2SLGBTQ+

Depuis les années 1990, la sensibilisation au sujet des personnes bispirituelles augmente, tant au sein des communautés autochtones qu’à l’extérieur. Des organismes comme les National Confederacy of Two-Spirit Organizations (NC2SO) et la Northeast Two-Spirit Society (maintenant connue sous le nom East Coast Two Spirit Society ou EC2SS) cherchent à éduquer le grand public par rapport aux traditions bispirituelles. Ils servent également de ressources de soutien aux personnes autochtones LGBTQ. En janvier 2013, NC2SO et EC2SS créent un annuaire de ressources de tous les groupes bispirituels au Canada et aux États-Unis.

Malgré les efforts de sensibilisation, les personnes bispirituelles continuent de faire face à de la discrimination sexuelle et de genre et à de la violence dans les communautés qui n’acceptent pas leur identité de genre. En 2001, Fred Martinez, un Navajo bispirituel de 16 ans, est battu à mort près de Cortez au Colorado. Le film Two Spirits (2009) documente cette histoire tragique tout en explorant également l’histoire des identités 2SLGBTQ+ dans plusieurs cultures autochtones. Le meurtre de Fred Martinez et d’autres cas bien connus, comme le meurtre de Dolan Bagder, un activiste dans la lutte contre le sida et un bispirituel affirmé qui est lui aussi victime de meurtre le 12 janvier 2013 à Edmonton en Alberta, contribuent à susciter des discussions sur les droits de la communauté 2SLGBTQ+ au Canada et aux États-Unis.

En 2013, à la veille de la Journée nationale des Autochtones (maintenant la Journée nationale des peuples autochtones) et de la World Pride à Toronto, l’organisme Egale Canada Human Rights Trust, seul organisme caritatif au Canada à promouvoir les droits des 2SLGBTQ+ par l’intermédiaire de la recherche, de l’éducation et de l’implication communautaire, annonce le lancement du programme Two Spirits, One Voice. Conçu par des personnes bispirituelles de partout au Canada, ce programme vise à « renforcer l’alliance avec les communautés autochtones et à éduquer les jeunes, la police et les prestataires de services communautaires aux rôles historiques et contemporains des personnes bispirituelles canadiennes. » Le programme sert à mettre en lumière les voix bispirituelles, à revendiquer les traditions et à faire des communautés autochtones et des espaces urbains des endroits plus sécuritaires pour les personnes bispirituelles.

Le saviez-vous?

En 2020, lors de la Journée nationale des peuples autochtones, les organisations We Matter, Taxi et Facebook Canada ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux s’adressant aux jeunes autochtones pour leur demander de définir ce que signifie pour eux la bispiritualité. Les contributions ont été compilées dans un dictionnaire sur le terme.

Revendiquer l’identité bispirituelle

Un des aspects clés du mouvement bispirituel consiste à se réapproprier les traditions précoloniales. Des groupes de soutien aux Autochtones dans diverses communautés des Premières Nations aident les personnes bispirituelles en leur offrant des services de consultations en matière de santé, des conseils de la part d’aînés et l’occasion de participer à des cercles de partage, qui sont des petits groupes de discussion dans lesquels les participants peuvent exprimer ouvertement leurs émotions et raconter leurs expériences sans peur d’être jugés. Dans plusieurs communautés, l’art devient également un élément important du processus de partage et de revendication. Il offre aux personnes bispirituelles un moyen de communiquer leur identité, leurs traditions et leurs histoires avec les personnes non bispirituelles.

Le célèbre artiste cri Kent Monkman donne une voix aux personnes bispirituelles. Dans son art, Kent Monkman explore l’homosexualité et la manière dont les Autochtones ont été dépeints dans les peintures du 19e et du 20e siècle. À travers ses représentations de l’homosexualité, l’art de Kent Monkman met en lumière des histoires, des traditions et des points de vue autochtones qui ont été réprimés sous l’influence du colonialisme et de la religion chrétienne. Afin d’exagérer les perspectives « égocentriques » des peintres du 19e siècle, Kent Monkman se crée un alter ego travesti, Miss Chief Eagle Testickle, en 2010. Ce personnage devient une figure récurrente dans ses peintures, ses vidéos et ses performances. Les œuvres de Kent Monkman sont une source d’inspiration pour ceux et celles qui cherchent à revendiquer et à promouvoir les traditions bispirituelles.

Pour certaines personnes bispirituelles, le travestisme peut être un moyen efficace d’explorer et d’exprimer leur identité. À titre d’exemple bien connu, l’entrepreneur Massey Whiteknife, un membre de la Première Nation crie Mikisew de 35 ans et propriétaire d’une entreprise dans les sables bitumineux de la région subarctique de l’Alberta, s’identifie également ICEIS Rain, une chanteuse de karaoké. Massey Whiteknife explique qu’ICEIS Rain l’aide à surmonter son passé marqué par l’intimidation et les abus sexuels. ICEIS Rain se fait d’abord connaitre grâce à ses performances en 2013 dans le documentaire canadien Oil Sands Karaoke. Depuis, ICEIS Rain a lancé un premier album, The Queen, une compilation de ballades et de chansons country rock destinées à encourager les personnes 2SLGBTQ+ à s’affirmer et à s’accepter. En 2014, son album est en nomination pour les prix du meilleur nouvel artiste et du meilleur CD rock lors des Aboriginal People’s Choice Music Awards (maintenant appelé Indigenous Music Awards). ICEIS Rain devient également la première personne bispirituelle à se produire aux Aboriginal People’s Choice Music Awards.

Ces dernières années, le cinéma et les films contribuent également à mettre en lumière les traditions et les identités bispirituelles. En 2007, le documentaire First Stories – Two Spirited, produit par l’Office national du film du Canada, traite des difficultés de vivre en tant que personne bispirituelle. Le film est réalisé par Sharon A. Desjarlais et il raconte l’histoire de Rodney « Geeyo » Poucette, une personne bispirituelle qui lutte pour faire accepter son identité au sein de sa communauté. Le film Fire Song (2015), du réalisateur cri-métis Adam Garnet Jones, explore également les difficultés auxquelles font face les personnes bispirituelles. Dans le film, Shane (Andrew Martin), un jeune Anishinaabe, doit choisir entre rester dans sa communauté ou affronter le monde à l’extérieur de sa réserve.

À travers différentes formes d’expressions personnelles, les personnes bispirituelles trouvent des moyens de communiquer leurs points de vue et leurs traditions précoloniales, tout en mettant également en valeur leurs propres histoires personnelles et leurs identités.

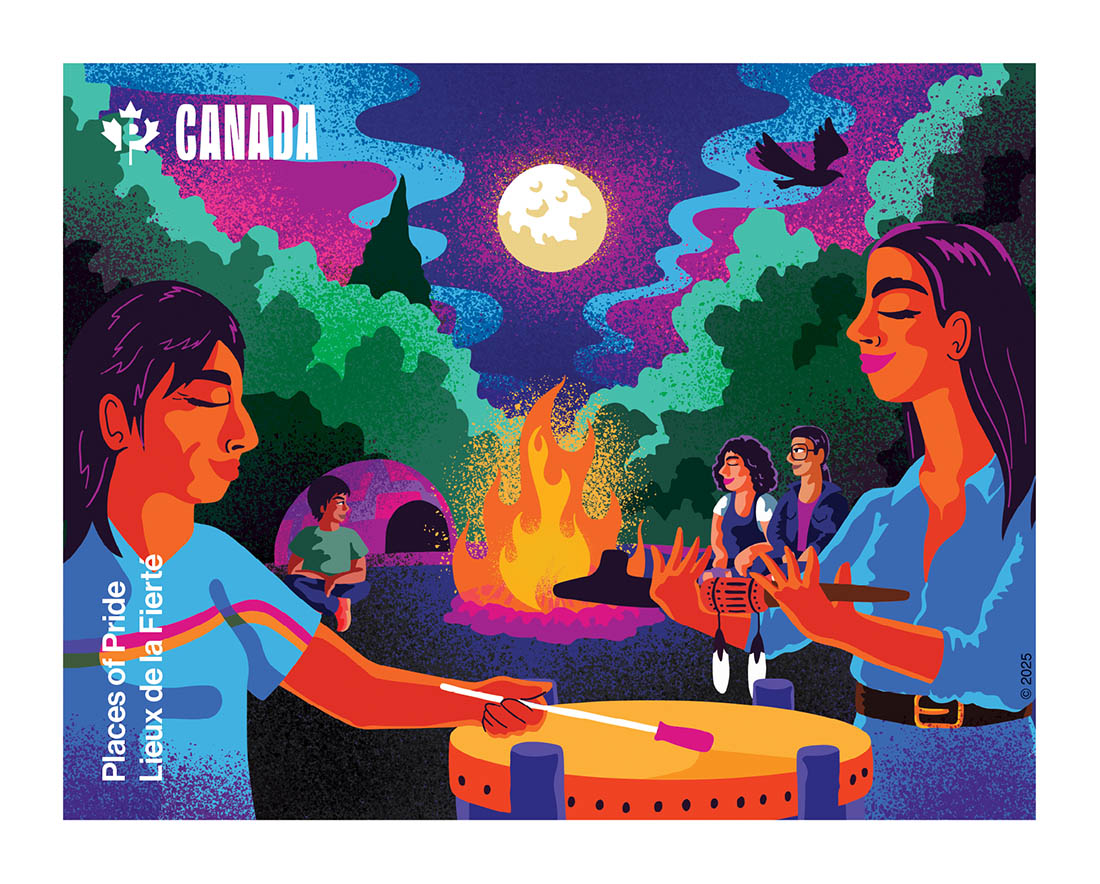

En 2024, à l’occasion du 35e anniversaire de la création du terme « bispiritualité », un drapeau de la fierté bispirituelle est dévoilé au Musée canadien pour les droits de la personne. Le drapeau est conçu par l’artiste anishinaabe Patrick Hunter, et il présente deux plumes d’aigle, un soleil et un arc-en-ciel créé à l’aide de points.

Importance

Les organisations et les personnes bispirituelles, ainsi que le terme lui-même, marquent un retour aux traditions culturelles autochtones qui ont historiquement reconnu plus de deux genres. Jeremy Dutcher, un Wolastoqiyik (Malécite) activiste, éducateur, musicien primé, et coordonnateur du programme Two Spirits, One Voice, déclare à la veille de la World Pride à Toronto en Ontario : « Il existe une longue histoire d’acceptation des personnes bispirituelles ici sur l’île de la Tortue [Amérique du Nord] avant l’arrivée des colons européens. Cette fierté revient dans nos communautés. » Les sociétés bispirituelles continuent de travailler à sensibiliser le public à la question des personnes 2SGBTQ+ dans les communautés à travers l’Amérique du Nord.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom