Marguerite Bourgeoys, enseignante et sainte (née le 17 avril 1620 à Troyes, en France; décédée le 12 janvier 1700 à Montréal, au Québec). L’une des premières colonnes françaises à Montréal, Marguerite Bourgeoys a fondé la Congrégation de Notre-Dame, une communauté religieuse pour les femmes qui existe encore aujourd’hui. Elle a ouvert la première école à Montréal en 1658 et a fourni un foyer temporaire et du mentorat aux Filles du roi, qui sont arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. Elle a été canonisée en 1982, devenant ainsi la première sainte canadienne de l’Église catholique romaine.

Jeunesse

Marguerite Bourgeoys est la sixième des 12 enfants d’Abraham Bourgeoys, maître chandelier et monnayeur en la Monnaie de Troyes, dans la région française de Champagne, et de Guillemette Garnier, fille d’un important fabricant de textiles. Marguerite Bourgeoys jouit d’une éducation confortable. Son premier biographe contemporain, Charles de Glandelet, la décrit comme « légère, joyeuse et gentille ». Elle écrit plus tard qu’au moment de son éveil spirituel : « j’ai renoncé à mes jolis vêtements ». Selon sa biographe moderne, Patricia Simpson, Marguerite Bourgeoys aurait probablement reçu une éducation des religieuses de la congrégation de Notre-Dame à Troyes.

Éveil spirituel

En 1640, lors d’une procession religieuse à Troyes, Marguerite Bourgeoys vit un éveil spirituel. Elle écrit plus tard, « on repassa devant le portail de Notre-Dame où il y a, au-dessus de la porte, une image de pierre [de la Vierge Marie]. Et, en jetant la vue pour la regarder, je la trouvai très belle et, en même temps, je me trouvai si touchée et si changée que je ne me connaissais plus ». La jeune Marguerite entre dans la congrégation externe de Notre-Dame à Troyes. Contrairement aux religieuses cloîtrées, les congréganistes externes se déplacent librement au sein de la communauté, éduquant les jeunes filles et aidant les pauvres.

La spiritualité de Marguerite Bourgeoys est influencée par l’École française de spiritualité, qui émerge de la réforme catholique, la contre-réforme, et l’exemple de grandes mystiques, telles que l’Espagnole Sainte Thérèse d’Ávila. Cette école met l’accent sur la relation personnelle avec Dieu, les expériences mystiques et la transmission des enseignements religieux par l’éducation, les missions et les écrits spirituels.

Montréal

En 1653, Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, invite Marguerite Bourgeoys, alors âgée de 33 ans, à se rendre à Ville-Marie (aujourd’hui Montréal) pour y établir une communauté religieuse et une école qui offrirait une éducation catholique romaine aux enfants français et autochtones. Comme Marguerite Bourgeoys, Paul de Chomedey de Maisonneuve vient de la Champagne. Il écrit à l’infirmière et administratrice de l’hôpital, Jeanne Mance, également champenoise : « Laissez-moi maintenant vous parler d’une excellente femme que je ramène avec moi et qui s’appelle Marguerite Bourgeoys, dont les qualités sont un trésor, qui sera d’un puissant secours à Montréal. »

Marguerite Bourgeoys quitte la France avec le sieur de Maisonneuve en février 1653, et arrive à Québec en septembre. Elle poursuit sa route vers Montréal en novembre. À son arrivée, elle constate qu’il y a peu d’enfants d’âge scolaire. Seulement 150 Français vivent à Montréal, dont 100 qui sont arrivés en même temps qu’elle. On les surnomme « les colons qui sauvèrent Montréal ». Le taux de mortalité infantile y est en outre élevé.

Au cours de ses premières années à Montréal, Marguerite Bourgeoys visite les femmes à leur domicile et leur enseigne à lire et à écrire. Elle organise aussi un groupe de travail pour la construction de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, la première église de pierre érigée sur l’île de Montréal.

Fondation de la Congrégation de Notre-Dame

En 1658, Marguerite Bourgeoys retourne en France avec Jeanne Mance pour recruter de jeunes femmes pour la Congrégation de Notre-Dame à Montréal. Elle envisage de créer une communauté de religieuses pour assurer l’éducation des filles et fournir une assistance sociale aux colons. Contrairement aux religieuses traditionnelles, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ne seraient pas cloîtrées dans un couvent, mais se déplaceraient librement en tant qu’enseignantes et missionnaires. Marguerite Bourgeoys recrute trois femmes au cours de sa visite : Edmée Châtel, Marie Raisin et Anne Hiou. Elle écrit plus tard : « Je leur ai promis que nous aurions du pain et du potage et que nous travaillerions pour gagner notre vie. » La congrégation se charge de la couture et de la lessive, et gère une petite ferme pour financer ses activités religieuses, pastorales et éducatives à Montréal. En 1660, le premier évêque catholique romain du Canada et le premier évêque du Québec, François de Laval, visite la congrégation. Il est impressionné par les conditions de vie austères des sœurs dont les revenus sont consacrés à la charité et à l’éducation.

Éducation

Le 30 avril 1658, Paul de Chomedey donne à Marguerite Bourgeoys une étable de pierres qui servira de première école à Montréal. L’école enseigne gratuitement aux filles de tous les milieux sociaux la lecture, l’écriture, le catéchisme et des compétences pratiques, comme l’ouvrage à l’aiguille. Comme il y a peu d’enfants à Montréal à l’époque, l’école accepte autant les garçons que les filles jusqu’au milieu des années 1960, une pratique peu commune en France.

L’école accueille des enfants autochtones et, en 1658, Marguerite Bourgeoys adopte un bébé iroquois (haudenosaunee) qu’on baptise Marie-des-Neiges. On encourage les enfants autochtones à parler leur propre langue en plus du français et du latin, dans l’espoir qu’ils transmettent les enseignements catholiques romains à leurs parents et à leur collectivité. Marguerite Bourgeoys incite les sœurs de la congrégation à acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin de devenir de meilleures enseignantes. Elle leur recommande de n’user de la correction que « très rarement, toujours avec prudence et extrême modération, se souvenant qu’on est en la présence de Dieu. »

La population de la Nouvelle-France s’agrandit dans les années 1670, ce qui amène Marguerite Bourgeoys à fonder d’autres écoles dans les collectivités de Lachine, Pointe-aux-Trembles (Montréal), Batiscan et Champlain, et à établir une mission dans le village autochtone de Montagne. En 1676, elle ouvre un pensionnat pour accueillir les jeunes filles françaises et autochtones envoyées à Montréal depuis diverses régions de la Nouvelle-France pour y être éduquées. En 1685, avec l’appui du successeur de l’évêque François de Laval, monseigneur Jean-Baptiste de Saint-Vallier, elle ouvre des écoles pour filles sur l’île d’Orléans et à Québec.

Filles du roi

En 1663, Louis XIV, roi de France, érige la Nouvelle-France en province royale. Il parraine l’émigration de quelque 800 jeunes femmes, appelées Filles du roi, pour augmenter la population française dans cette région. Marguerite Bourgeoys accueille ces filles au quai de Montréal. Elle leur offre un hébergement temporaire et des conseils sur leur nouvelle vie de colonnes. Elle prend également soin de vérifier les motivations économiques et les objectifs matrimoniaux des prétendants. En 1668, elle achète une ferme, la maison Saint-Gabriel, afin d’héberger les Filles du roi nouvellement arrivées avant leur mariage.

Dernières années

Marguerite Bourgeoys entreprend deux autres voyages en France pour soutenir sa communauté religieuse. En 1670, le roi Louis XIV la reçoit en audience et lui accorde les lettres patentes qui assureront la pérennité de la Congrégation de Notre-Dame. Le roi exprime son admiration pour les réalisations de la fondatrice, notamment l’éducation gratuite des jeunes filles et le développement du pays. La visite suivante, en 1680, s’avère moins fructueuse. En effet, monseigneur de Laval ne soutient pas ses efforts de recrutement de nouvelles membres pour une communauté de religieuses non cloîtrées.

Elle laisse la direction de la Congrégation de Notre-Dame en 1693, mais demeure active au sein de la communauté. En 1698, à l’âge 78 ans, Marguerite Bourgeoys rédige ses mémoires. Elle consacre ses dernières années à la méditation et à la prière. Elle meurt en 1700 après une brève maladie.

Héritage

La Congrégation de Notre-Dame continue de se concentrer sur l’éducation bien après la mort de Marguerite Bourgeoys, en fondant le Collège Marianopolis (anciennement le collège Marguerite-Bourgeoys) à Westmount, à Montréal, en 1908. En 2025, on compte 2 600 sœurs de la Congrégation de Notre-Dame au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, au Japon et au Cameroun. La maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est une ferme exploitée par la Congrégation de Notre-Dame, ainsi qu’un musée consacré aux débuts de la colonisation de Montréal.

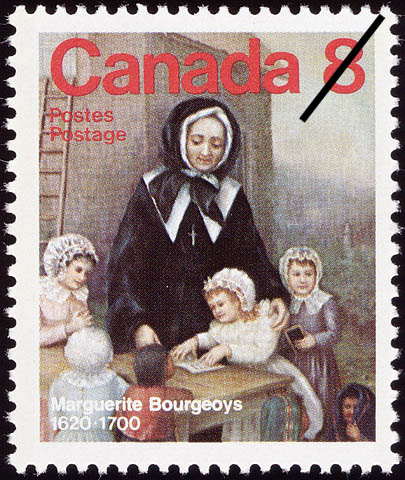

En 1975, la Société canadienne des postes émet un timbre à l’effigie de Marguerite Bourgeoys, créé par Jacques Roy d’après un tableau d’Elmina Lachance. On compte des écoles catholiques portant le nom de Marguerite Bourgeoys partout au Canada, une avenue Marguerite-Bourgeoys à Québec et une place Marguerite-Bourgeoys à Montréal, où se trouve une statue de Jules Lasalle intitulée Hommage à Marguerite Bourgeoys, érigée en 1988. Le musée du Site historique Marguerite-Bourgeoys présente ses réalisations et son héritage.

Sainteté

En 1878, le pape Léon XIII déclare Marguerite Bourgeoys « vénérable » en raison de ses écrits spirituels et de ses réalisations. Le pape Pie XII la béatifie le 12 novembre 1950 à la suite de guérisons miraculeuses au Québec et au Vermont attribuées à son intercession. Le 31 octobre 1982, le pape Jean-Paul II la canonise, faisant d’elle la première sainte catholique romaine canadienne. Lors de sa canonisation, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau et le premier ministre du Québec René Lévesque lui rendent hommage pour ses réalisations et sa foi religieuse.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom