Dès le début du 17e siècle, les Néerlandais se sont impliqués dans les activités de la traite des fourrures sur le fleuve Hudson. En 1614, ils ont établi des postes de traite à Manhattan Island et à Fort Orange (maintenant Albany dans l’État de New York). Toutefois, ce n’est qu’après la Révolution américaine que l’immigration néerlandaise a commencé en Amérique du Nord britannique (maintenant le Canada). Les Néerlandais, qui étaient depuis longtemps installés dans les Treize colonies, se sont facilement intégrés à la société canadienne. Depuis cette époque, le Canada a connu trois vagues d’immigration en provenance des Pays-Bas, la plus importante a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale.

Durant la Deuxième Guerre mondiale, l’Armée canadienne libère plusieurs villes des Pays-Bas. Le Canada offre également le refuge à la famille royale néerlandaise. Par conséquent, le Canada et les Pays-Bas entretiennent d’étroites relations bilatérales depuis. Lors du recensement canadien de 2021, 988 585 personnes vivant au Canada déclarent être d’origine néerlandaise.

Origines

Au 17e siècle, les Néerlandais arrivent en Amérique du Nord et ils établissent la colonie de la Nouvelle-Néerlande. Toutefois, ce n’est qu’après la Révolution américaine qu’un nombre indéterminé de loyalistes néerlandais américains arrivent dans les colonies de l’Amérique du Nord britannique. Ce groupe, qui est déjà considérablement anglicisé, est rapidement assimilé à la société existante et à la masse d’immigrants qui arrive après 1815.

En raison des pressions économiques et sociales, l’émigration en provenance des Pays-Bas augmente rapidement au milieu du siècle et au cours des décennies suivantes. De nombreux Néerlandais immigrants visent la frontière américaine qui est en plein essor.

Lorsque les terres arables bon marché se raréfient aux États-Unis dans les années 1880, les Néerlandais et les Américains d’origine néerlandaise se tournent vers le « Last Best West » (le meilleur des derniers de l’Ouest).

Histoire de la migration et de la colonisation

Les Néerlandais s’établissent au Canada en trois périodes principales. Durant la première vague, de 1890 à 1914, les immigrants néerlandais se joignent à la migration vers l’Ouest canadien pour s’installer sur des terres agricoles et ferroviaires. Ils aident à défricher et ouvrir les Prairies et ils établissent des colonies ethniques comme New Nijverdal (aujourd’hui Monarch en Alberta), Neerlandia (en Alberta) et Edam (en Saskatchewan). La majorité des immigrants se dispersent dans l’Ouest pour devenir soit ouvriers agricoles ou soit propriétaires de ferme ou de ranch. Toutefois, il se forme quelques concentrations de colonies à certains endroits, plus particulièrement dans les villes de Calgary, d’Edmonton et de Winnipeg et aux alentours de celles-ci. De fait, avant la Première Guerre mondiale, Winnipeg compte probablement la plus grande communauté néerlandaise au Canada.

La deuxième vague d’immigration, de 1920 à 1929, prend fin avec l’arrivée de la crise des années 1930. Les terres arables bon marché et accessibles se font désormais plus rares. Toutefois, la demande de main-d’œuvre dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de l’industrie et du travail domestique est élevée. Ceci est particulièrement le cas alors que la récession d’après-guerre arrive à sa fin. Les immigrants néerlandais déménagent rapidement pour s’empresser de saisir ces occasions partout au Canada, en particulier en Ontario et dans les provinces de l’Ouest. Au cours de cette période, d’importantes concentrations d’immigrants néerlandais s’installent dans le sud et le sud-ouest de l’Ontario, particulièrement à Toronto. On estime qu’entre 1890 et 1930, près de 25 000 immigrants néerlandais ou Américains d’origine néerlandaise entrent au Canada.

La crise des années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale mettent un frein à l’immigration néerlandaise jusqu’en 1947. Après la guerre, des dizaines de milliers de Néerlandais commencent à fuir leur pays dévasté et économiquement ruiné par la guerre. Initialement, comme par le passé, ces immigrants proviennent des secteurs agricoles. Toutefois, vers le milieu des années 1950, ces immigrants comptent également de nombreux travailleurs qualifiés et professionnels. L’Ontario devient une destination particulièrement importante, suivie de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et des Maritimes. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada finance le passage de près de 2000 épouses de guerre originaires des Pays-Bas ainsi que de leurs enfants.

Vers la fin des années 1960, quelque 150 000 immigrants néerlandais sont bien établis dans toutes les provinces (à l’exception de Terre-Neuve). C’est particulièrement le cas en Ontario et dans les régions urbaines des provinces de l’Ouest. Ces communautés servent de points d’accueil et d’attraction pour les immigrants néerlandais subséquents.

Vie sociale et culturelle

Historiquement, les catholiques néerlandais constituent la plus grande communauté religieuse. Toutefois, la population combinée des groupes protestants néerlandais les surpasse en nombre. Parmi ces protestants, la Christian Reformed Church (CRC) est la plus importante sur la scène religieuse canadienne. Elle est plus particulièrement présente en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, où elle compte de nombreuses communautés. Il existe également plusieurs autres églises calvinistes néerlandaises au Canada, comme la Free Reformed Church, la Canadian Reformed Church et la United Reformed Church. Ces différents groupes confessionnels encouragent l’intégration et l’adoption des éléments canadiens tant qu’ils ne sont pas contraires à leurs pratiques sociales et religieuses. Par conséquent, la langue néerlandaise devient de moins en moins parlée. De plus, certains abandonnent les pratiques du « vieux pays » qui, selon eux, pourraient entraver la réalisation de leurs objectifs économiques. L’intégration combinée à une solide éthique de travail et une implication minimale dans la vie culturelle du pays d’origine fait que « l’ethnicité » néerlandaise n’a plus qu’une connotation très personnelle, familière ou religieuse pour certains d’entre eux. Cela explique sans doute pourquoi les associations canadiennes néerlandaises ne représentent qu’une minorité de la communauté néerlandaise. Ce n’est que récemment que les enfants et petits-enfants des immigrants ont commencé à examiner l’histoire de la migration et des épreuves de leurs parents ou de leurs grands-parents, et à publier leurs découvertes sous forme de textes universitaires ou littéraires.

Cohésion du groupe

Jusqu’à récemment, les Néerlandais du Canada ne manifestent guère d’intérêt pour maintenir ou perpétuer leurs traditions culturelles. La principale exception est celle des calvinistes néerlandais. Ils cherchent à adapter leur philosophie religieuse à la société canadienne en créant des organisations et des écoles « chrétiennes ». Le taux d’intégration des immigrants de première génération est très élevé et l’assimilation des Néerlandais nés au Canada est presque totale. Lors du recensement canadien de 2021, 88 970 personnes déclarent le néerlandais comme étant leur langue maternelle. Ce chiffre est nettement inférieur à celui de 2016, lorsqu’il s’élevait à 104 505 personnes.

Bien que les liens familiaux demeurent forts, les mariages mixtes avec d’autres Canadiens ne sont pas considérés comme un problème par la majorité. L’Église calviniste, la Dutch Credit Union et les clubs néerlandais canadiens, qui ne représentent qu’une minorité des Canadiens d’origine néerlandaise, sont les seuls repères visibles d’une culture ethnique qui se fond rapidement et volontairement dans le multiculturalisme canadien.

Canadiens d’origine néerlandaise de renom

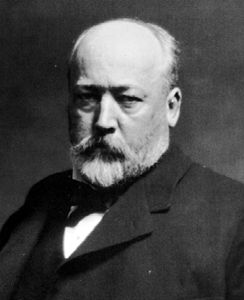

De nombreux Canadiens d’origine néerlandaise se distinguent dans le domaine des arts, comme le peintre Cornelius Krieghoff, le compositeur et chef d’orchestre Allard De Ridder, les photographes John Vanderpant et Kryn Taconis, la réalisatrice Patricia Rozema, l’actrice Sonja Smits et l’autrice Aritha Van Herk.

De nombreux autres Canadiens d’origine néerlandaise jouent un rôle important dans les domaines de l’éducation (Egerton Ryerson, descendant d’une famille de loyalistes néerlandais), de l’administration (Samuel Holland), des affaires (sir William Cornelius Van Horne), de la politique (Bill Vander Zalm, Simon de Jong, Rick Dykstra, John Van Dongen, Elizabeth Witmer), de la défense des droits de la personne (Roméo Dallaire) et du sport (Joe Nieuwendyk, Trevor Linden, Greg de Vries, Jeff Beukeboom et Steve Yzerman).

Relations bilatérales entre le Canada et les Pays-Bas

Le Canada et les Pays-Bas entretiennent une relation bilatérale dynamique. Le lien entre les deux pays tire sa force de la Deuxième Guerre mondiale. Durant la guerre, le Canada offre le refuge à la famille royale néerlandaise. En juin 1940, les Allemands envahissent et occupent les Pays-Bas. Par conséquent, la famille royale néerlandaise se réfugie au Canada. Elle y demeure jusqu’à la fin de la guerre. Pendant son séjour à Ottawa, la princesse Juliana donne naissance à sa troisième fille, la princesse Margriet Franscisca, à l’Hôpital Civic d’Ottawa. Afin que la princesse n’ait que la nationalité néerlandaise (et non canadienne), le gouvernement canadien déclare temporairement la maternité de l’hôpital comme territoire extraterritorial. Ceci fait en sorte que la princesse Francisca demeure admissible au trône néerlandais lorsqu’elle devient adulte.

Les forces canadiennes jouent également un rôle majeur dans la libération des Pays-Bas. À l’automne 1944, soit quelques mois après le débarquement de Normandie, la Première armée canadienne combat les forces allemandes le long de l’estuaire de l’Escaut, au nord de la Belgique et au sud-ouest des Pays-Bas. Les Canadiens ont pour mission d’ouvrir le port belge d’Anvers aux navires des Alliés. Toutefois, la bataille de l’Escaut cause de lourdes pertes : plus de 6300 soldats canadiens sont tués, blessés, ou capturés. En mars 1945, alors que les forces alliées commencent à repousser les Allemands au-delà du Rhin vers l’Allemagne, la Première armée canadienne entreprend de libérer les Pays-Bas. Dans les villes de La Haye, Rotterdam et Amsterdam, la population néerlandaise accueille les Canadiens dans la joie. Les forces allemandes présentes dans les Pays-Bas se rendent le 5 mai 1945 (voir aussi Les soldats canadiens et la libération des Pays-Bas).

Chaque année depuis cette guerre, les Néerlandais envoient 20 000 tulipes au Canada en signe de gratitude pour la libération de leur pays ainsi que pour avoir offert un refuge à leur famille royale. Cette tradition est la source du Festival canadien des tulipes qui se tient annuellement dans la région de la capitale nationale du Canada depuis 1953 (voir Commission de la capitale nationale). La mémoire des soldats canadiens tombés au combat est honorée dans les différents cimetières militaires des Pays-Bas, et particulièrement dans les cimetières de guerre canadiens de Holten et de Groesbeek. Ces liens entre les deux pays s’expriment également par la participation annuelle de plusieurs équipes des Forces armées canadiennes à la Marche internationale de quatre jours à Nimègue.

En 2023, les Pays-Bas représentent la deuxième plus grande source immédiate d’investissements directs étrangers au Canada. Ils sont également l’un de ses principaux partenaires du Canada en matière de commerce et d’innovation. En 2023, les Pays-Bas sont la principale destination des exportations du Canada au sein de l’Union européenne. Les exportations vers ce pays s’élèvent à 7,55 milliards de dollars. Parallèlement, les importations canadiennes de biens néerlandais sont évaluées à 5,96 milliards de dollars. Grâce à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, les deux pays suppriment également de nombreuses barrières commerciales et ils encouragent le libre-échange.

De nombreuses entreprises et institutions canadiennes et néerlandaises collaborent à des projets innovants, notamment dans les secteurs de la planification urbaine, des services de santé universels, de l’agriculture et de l’énergie verte. Par exemple, des chercheurs des deux pays travaillent de concert dans le cadre du Consortium de recherche sur le diabète de type 2 Pays-Bas–Canada.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom