Le présent article offre un aperçu de l’histoire et de l’évolution de la littérature canadienne de langue anglaise, du milieu du 20e siècle à aujourd’hui. Il met en lumière plusieurs de ses premières influences issues de diverses traditions linguistiques.

Littérature de langue anglaise : langue et forme littéraire

Pour représenter fidèlement leur environnement et leur expérience de vie, les écrivains canadiens devaient être en mesure de nommer avec précision les plantes, les animaux, les lieux et les événements locaux, en employant un vocabulaire juste et approprié, sans hésitation (voir Anglais canadien). Des mots tels que « moose » et « Medicine Hat », auparavant considérés comme comiques parce qu’ils transgressaient les conventions anglaises de la bienséance verbale, se sont taillé une place dans la littérature. Des mots de Premières Nations (« igloo », « muskeg »), des emprunts au français (« tuque », « gopher », « dep »), des adaptations de l’anglais (« separate schools », « Winnipeg couch », « elected by acclamation in the riding of ___ »), des régionalismes (« slough », « lakehead », « Bluenose »), des mots issus de langues véhiculaires comme le chinook (« skookum ») et les rythmes et intonations vernaculaires se sont tous imposés au cours du 19e siècle. Il en a été de même pour l’orthographe canadienne « standard », que certains commentateurs continuent à qualifier de mélange britannique et états-unien, mais qui peut avoir sa place comme troisième option tout à fait viable, elle qui s’est développée dans les écoles et maisons d’édition canadiennes, comme il se faisait aux États-Unis.

L’avènement de la radio au milieu du 20e siècle a consolidé l’accent canadien. Au théâtre par exemple, l’accent transatlantique dominant a cédé la place à des sons locaux, de plus en plus fréquents dans les émissions sportives ou les entrevues de journalistes. Bien que des variantes régionales marquées existent, notamment à Terre-Neuve, dans la vallée de l’Outaouais ou en Alberta rurale, le parler canadien se distingue généralement de l’anglais des États-Unis par son lexique et par la prononciation des diphtongues devant les consonnes muettes (comme dans « out », « white » et « house »). Le vocabulaire demeure essentiellement celui de l’« anglais international », suffisamment neutre pour éviter d’entraver la communication tout en restant accessible au lecteur extérieur sans exiger d’adaptation particulière. Toutefois, pour apprécier pleinement le caractère d’une œuvre littéraire, il convient d’être attentif aux usages linguistiques locaux.

Au début du 21e siècle, le grand nombre de langues de Premières Nations et leur complexité ont commencé à susciter un vif intérêt. Certains écrits ont commencé à construire des mots à partir du michif (la langue métisse) en anglais. L’évolution dans les tendances d’immigration a également donné lieu à de nouveaux emprunts d’autres langues dans l’anglais canadien de tous les jours. Parmi eux figurent de nombreux termes alimentaires, des mots associés à la musique et à la danse (« bhangra ») ainsi que des termes liés à des philosophies de l’équilibre et du lieu (« chi », « feng shui »). Les différentes fêtes que célèbrent les nouveaux arrivants des vagues d’immigration, par exemple Vaisakhi, Caribana et Nowruz, sont devenues, dans certaines parties du pays, une partie intégrante des célébrations culturelles séculaires canadiennes, au même titre que Noël ou l’Action de grâce.

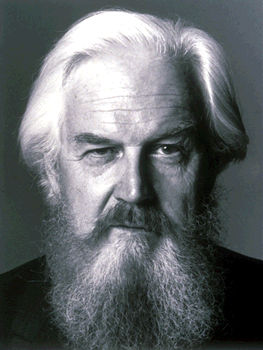

Les formes littéraires choisies par les écrivains expriment également une évolution de la perception du lien entre les mots et ce qu’ils représentent ou véhiculent. En effet, de nombreux poèmes longs du début du 19e siècle ont pris une forme narrative, faisant de l’« histoire » un « récit », tandis que de nombreuses formes de poésie de la fin du 20e siècle (ainsi que les histoires en séquences, les pièces de théâtre et les poèmes longs tels que ceux de Robert Kroetsch et de bpNichol) sont de forme discontinue, présentant le passage du temps non pas comme un phénomène linéaire, mais comme une série de perceptions discrètes, mais intercroisées. Alors que les nouvelles et les poèmes traditionnels établissent l’auteur (ou, plus souvent, le narrateur) comme une figure omnisciente, maître de la narration, les poèmes plus récents, souvent métatextuels ou autoréférentiels, sollicitent une participation active de l’auteur et du lecteur, les engageant dans une relation dynamique avec les personnages et le texte. L’omniscience crée l’illusion d’un monde unique auquel prennent part à la fois l’écrivain et le lecteur. En revanche, la discontinuité met en évidence le caractère fragmentaire de la compréhension et ses biais, insistant souvent sur l’existence d’un sous-texte ou d’une alternative aux valeurs issues des traditions et conventions établies. Des distinctions connexes séparent la forme du roman historique sérieux du 19e siècle des formes plus manifestement ironiques et postmodernes des reconstructions fictionnelles de l’histoire de la fin du 20e siècle.

À la fin du 20e siècle, certains poètes et romanciers ont ouvertement contesté ce qu’ils considéraient comme l’hégémonie de la grammaire et du style anglais conventionnels. La traduction des fictions de Nicole Brossard, qui remettait en question les hiérarchies de genre dans l’usage du français, a conduit plusieurs écrivaines féministes à transposer ses arguments à la langue anglaise et aux comportements sociaux. Elles ont ainsi critiqué les systèmes de valeurs sous-jacents aux notions « standards » de grammaire officielle et d’harmonie stylistique. Par ailleurs, certains écrivains ont rejeté les conventions stylistiques pour des raisons politiques ou psychothérapeutiques, tandis que d’autres ont intégré à la narration contemporaine des styles inspirés de la communication électronique brève, tels que les textos et les gazouillis.

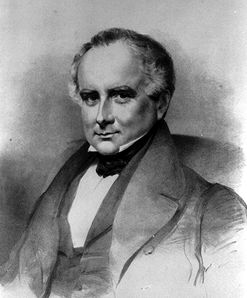

De nombreuses techniques ont été utilisées pour démontrer la validité de diverses histoires « marginales » ou des substituts régionaux, ethniques et sexuels (voir Homosexualité) aux normes conventionnelles. Parmi ces techniques figurent la série discontinue, l’allégorie, le conte populaire, le récit-cadre fragmenté, l’humour parodique et la mise en scène ironique. Dès le milieu du 18e siècle, Donnchadh Ruadh MacConmara écrivait des textes macaroniques mêlant l’anglais et le gaélique irlandais afin de contester la domination coloniale, l’une des langues servant à formuler une déclaration publique ou officielle, tandis que l’autre la contredisait en secret. Plusieurs poètes contemporains (Robert Bringhurst, Lola Lemire Tostevin) ont également écrit dans plusieurs langues, produisant divers textes bilingues et employant des stratégies polyvocales, l’« alternance codique » et la « multivocalité ». Dans la littérature canadienne, les enfants incarnent souvent la promesse d’un substitut à l’histoire reçue et, à bien des égards, la littérature enfantine, qui va des vers sans queue ni tête (qui sont eux-mêmes un contre-pied implicite aux conventions standards) aux sagas de vie (dans les romans pour jeunes adultes), réalise cette promesse. L’humour dans la littérature canadienne (voir Littérature humoristique de langue anglaise), bien qu’abordant souvent des sujets sérieux, s’exprime davantage par des apartés et des sous-entendus que par des éclats de comédie explicite. Il se manifeste principalement à travers la comédie à sketches, le mimétisme, la parodie et la satire, plutôt que par la comédie bouffonne. Cet humour est perceptible aussi bien dans le sketch narratif et la prose d’auteurs comme T. C. Haliburton, Stephen Leacock, Will Ferguson et Drew Hayden Taylor que dans le travail de plusieurs artistes et troupes comiques à succès sur scène, à la radio et à la télévision (de My Fur Lady, Dr. Bundolo et Codco à Second City, This Hour Has 22 Minutes et Saturday Night Live).

De nombreux écrivains ont compris que leur singularité, ainsi que celle de leur communauté, ne résidait pas tant dans les histoires qu’ils racontaient que dans la manière dont ils les racontaient. En transposant à l’écrit la vie locale à travers un langage enraciné dans leur environnement, ils mettent en valeur la culture régionale et nationale. Des écrivains terre-neuviens tels qu’E. J. Pratt ont puisé dans la tradition des récits exagérés; des écrivains des Prairies, comme Robert Kroetsch, dans la tradition des anecdotes; des écrivains britanno-colombiens, comme Jack Hodgins, dans les exagérations du quotidien (dans la même veine que le « réalisme magique » sud-américain, même s’il en diffère) et des écrivains ontariens tels que Margaret Atwood et Robertson Davies, dans un jeu laconique entre l’ironie et l’ordre moral. Une grande part de la puissance de leur style réside dans leur maîtrise de l’intonation et du rythme propres à leur milieu, des éléments aussi essentiels que le sens littéral, car ils dévoilent à la fois les motivations profondes des personnages et le contexte social dans lequel ils évoluent.

La critique a également identifié plusieurs sous-genres communs à la littérature canadienne. Les histoires d’animaux, par exemple, ont marqué la littérature du début du 20e siècle, comme dans la prose de sir Charles G. D. Roberts et d’Ernest Thompson Seton, où ils mêlent réalisme et fantaisie. Par ailleurs, la « nouvelle composite », forme narrative reposant sur une séquence ou un cycle de nouvelles interconnectées, est apparue très tôt et demeure populaire, notamment parce qu’elle permet d’équilibrer des perspectives concurrentes plutôt que d’imposer une conclusion unique, et qu’elle privilégie la juxtaposition des éléments narratifs plutôt qu’une progression strictement linéaire. La poésie ancrée dans le lieu, qu’elle soit écrite ou performée, oscille entre l’exaltation lyrique des images, l’affirmation écologique et l’exploration de l’identité en relation avec l’espace. Quant au roman, il se décline sous des formes variées, allant de la romance épistolaire et historique aux récits mythiques s’inscrivant dans un flux de conscience. Certaines formes populaires, ou « fictions de genre », souvent considérées comme des formes passives de divertissement (les romans Harlequin, le mystère, la science-fiction ou le récit imaginaire) ont également tenté de transmettre des connaissances complexes sur le comportement. Entre les mains d’écrivains aussi novateurs que Peter Robinson, William Deverell et William Gibson, les auteurs invitent eux aussi à l’analyse psychosociale. Les écrivains de la fin du 20e siècle ont été attirés par les nombreuses formes de ce qu’on a appelé le « journalisme littéraire », parmi lesquelles l’histoire narrative, les voyages, l’écocritique, l’écriture scientifique et les confessions sous ses diverses formes, y compris ce que George Bowering appelle l’« autobiologie » (voir Écrits à caractère intime de langue anglaise; Biographie de langue anglaise).

À l’image du discours canadien lui-même, marqué par une forte tendance aux litotes (ces formulations en négatif positif, comme pas improbable), la narration dans la littérature canadienne adopte souvent une approche indirecte. Le recours à la parabole et à l’allégorie y est fréquent, les narrateurs dissimulent généralement leurs véritables sentiments ou ne possèdent qu’une compréhension partielle des événements qui les entourent et les significations implicites ou obliques se révèlent souvent plus riches et plus instructives que leur sens apparent. L’ironie, mode littéraire dominant, renforce ce caractère indirect en incitant le lecteur à ne pas prendre les récits au pied de la lettre, mais à en explorer les implications plus profondes. Le terme documentaire, par exemple, suggère une transmission objective de la vérité. Or, ce mode littéraire se décline en diverses formes, du rapport historique au sketch narratif, en passant par le drame et le long poème, et produit un effet bien plus subjectif qu’il n’y paraît. Les œuvres dites documentaires ne se contentent pas d’ouvrir des fenêtres sur l’histoire : elles reflètent également des prismes culturels et personnels, révélant ainsi que l’histoire est, en soi, une construction fictive. Elle apparaît comme un processus structurant la perception des hiérarchies de valeurs et l’élaboration de récits légendaires qui en condensent la signification profonde.

Voir Histoire de la littérature de langue anglaise de 1620 à 1867; Histoire de la littérature de langue anglaise de 1867 à 1914; Histoire de la littérature de langue anglaise de 1914 à 1940; Histoire de la littérature de langue anglaise de 1940 à 1960; Histoire de la littérature de langue anglaise de 1960 à 1980; Histoire de la littérature de langue anglaise de 1980 à 2000; Histoire de la littérature de langue anglaise au 21e siècle (tous en anglais).

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom