Le métro de Toronto fait partie d’un réseau de transport collectif plus vaste, comprenant des tramways, des autobus et du transport léger sur rail (TLR), opéré par la Toronto Transit Commission (TTC). Il a été mis en service le 30 mars 1954, ce qui en fait le premier métro du Canada. Depuis son ouverture, la seule ligne de 7,4 km avec 12 stations sous la rue Yonge s’est étendue en un réseau de trois lignes intégrant 70 stations sur 70,1 km. En 2024, le TTC a enregistré 181 millions de déplacements de passagers dans le métro de Toronto.

Historique

La première décennie du 20e siècle est témoin d’une explosion démographique à Toronto, dont la population double presque, passant de 209 892 personnes en 1901 à 381 833 en 1911. Le réseau de transport de la ville a de la difficulté à accommoder cette croissance, en grande partie à cause des difficultés à traiter avec la Toronto Railway Company (TRC), une entreprise privée qui a gagné en 1891 un contrat de franchise de 30 ans lui permettant d’exploiter le réseau de tramway. Lorsque les limites de la ville s’élargissent, la TRC refuse d’étendre ses services au-delà de la zone définie dans son entente d’origine ou d’augmenter le nombre de ses véhicules, ce qui mène à la création de lignes municipales de tramway pour desservir les quartiers récemment annexés.

Alors que le contrat de la TRC approche de sa dernière décennie, les fonctionnaires municipaux commencent à discuter de méthodes pour contourner la compagnie, en plus de réfléchir aux services nécessaires pour répondre aux besoins de la population grandissante.

Premières soumissions

Les premières discussions au sujet du métro de Toronto se concentrent sur les lignes souterraines de tramway. Après une réunion entre l’ingénieur municipal de Toronto C. H. Rust et la Kearney High-Speed Railway Company d’Angleterre en avril 1909, on rapporte que la Kearney propose de construire deux lignes. Au prix d’un million de dollars par mille, une ligne irait dans le sens nord-sud sous la rue Yonge, de la rue Front jusqu’à l’avenue Eglinton, et une autre assurerait le lien entre les communautés de Toronto Est et Toronto Ouest. Les discussions stagnent lorsque la ville indique que Kearney ne pourra pas exploiter de lignes de façon privée au-delà de 1921, lorsque le contrat de franchise de tramway existant de la ville avec la Toronto Railway Company expirera. À partir de cette année-là, la ville espère exploiter de façon publique les voies de transport.

Le contrôleur municipal Horatio Hocken prend la cause du métro en main et il fait du réseau de métro le long de la rue Yonge l’un des piliers de sa campagne aux élections municipales à la fin de 1909. Bien qu’il perde le vote municipal le 1er janvier 1910, un plébiscite (voir Référendum) pour demander à la province la permission de construire un réseau de tramway et de métro appartenant à la municipalité est accepté avec une différence de 8571 votes.

À l’automne 1911, la Ville lance des appels d’offres pour construire un métro de 4,8 km allant vers le nord à partir des rues Bay et Front jusqu’à l’avenue St. Clair. L’approbation des dépenses revient aux électeurs, ce qui provoque un débat animé au sein de l’opinion publique. Horatio Hocken fait valoir qu’un réseau de métro aiderait les travailleurs des banlieues à se rendre en ville et favoriserait le développement d’un réseau ferroviaire régional radial relié au réseau de métro. Les opposants, y compris quatre des cinq journaux quotidiens de Toronto, soutiennent que les plans ont été créés à la hâte, que les densités de population sont inadéquates, que les exploiteurs immobiliers en bénéficieraient et que le service des travaux publics de la ville est trop surmené pour gérer un tel projet. Les électeurs, inquiets au sujet de la charge fiscale potentielle liée à un réseau de métro, rejettent le financement du métro le 1er janvier 1912, avec une différence de 2805 votes.

La poursuite des discussions est abandonnée à cause des préoccupations plus pressantes concernant la détérioration croissante du service de tramway de la TRC. Le spécialiste en transport américain Bion J. Arnold observe en 1912 que « les métros devraient être envisagés comme une solution de dernier recours, une nécessité imposée par des conditions pour lesquelles il n’existe aucune autre solution. Toronto n’a pas tant besoin d’un métro que de plus de rails en surface et de plus de voitures de service, plus rapides et de meilleure qualité ». Lorsque la Toronto Transportation Commission (maintenant appelée Toronto Transit Commission, ou TTC), une société publique, prend en charge le service des tramways en 1921, sa priorité est de réparer le système gravement détérioré laissé par la TRC.

Naissance du métro

Bien que les propositions pour des métros et des lignes de tramway souterraines sont formulées à titre de plans de remplacement durant la crise des années 1930, les représentants de la TTC n’envisagent sérieusement la construction d’un réseau que juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ayant l’impression que l’infrastructure existante est mal préparée pour le Toronto d’après-guerre, la TTC crée le Rapid Transit Department en janvier 1944. Le plan qui émerge prévoit un métro de la gare Union, montant vers le nord le long de la rue Yonge jusqu’à l’avenue Eglinton, et une ligne de tramway souterraine le long de la rue Queen, du parc Trinity Bellwoods jusqu’à l’avenue Logan.

Le 1er janvier 1946, on demande aux électeurs : « Êtes-vous favorable à ce que la Toronto Transportation Commission poursuive le projet de réseau de transport rapide, à condition que le gouvernement du Dominion assume un cinquième du coût, et que le coût pour les contribuables soit limité à des montants que le conseil municipal juge nécessaires au remplacement et à l’amélioration des services de la ville? » Une majorité écrasante des électeurs répond à l’affirmative.

Malgré la formulation de la question, l’engagement financier du gouvernement fédéral ne se concrétise pas. La ligne de la rue Queen est mise en suspens au profit du métro Yonge, dont le coût de construction est estimé à 28,9 millions de dollars, en plus de 3,5 millions de dollars pour les trains. Les pénuries de matériaux d’après-guerre retardent les travaux du projet.

Construction de la ligne Yonge

« Toronto entre dans les grandes ligues avec le début du projet de métro », proclame le Toronto Star lorsque la construction de la ligne Yonge commence officiellement le 8 septembre 1949. Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, Ray Lawson, actionne le levier pour enfoncer le premier pieu dans le sol pendant la cérémonie présidée par le futur animateur de jeu télévisé Monty Hall. La grande partie des 7,4 km de la ligne de 12 stations est construite en employant la technique « couper et couvrir », qui implique la construction d’une tranchée profonde qui, à mesure que la construction avance, est recouverte par des planches. Cette méthode est moins dispendieuse que de creuser sous la rue Yonge.

Le projet de cinq ans attire de nombreux spectateurs, que la TTC surnomme rapidement les « surintendants de trottoir ». La TTC produit pour eux plusieurs éditions d’un manuel spécial qui décrit tous les détails du processus de construction. Le président de la TTC, William C. McBrien, remarque que son agence ne peut « rendre un hommage trop grand à la patience et à l’esprit civique dont font preuve ceux qui sont les plus touchés en ces circonstances éprouvantes ». Au total, la construction du métro nécessite 10 000 tonnes d’acier de construction, 14 000 tonnes d’acier d’armature, 4200 tonnes d’acier à rail, 420 tonnes de tuyaux en fonte, 1,4 million de sacs de ciment, 170 000 tonnes de sable et 240 000 tonnes de gravier. Le coût total est estimé à 67 millions de dollars.

Pour la flotte de la nouvelle ligne, les soumissions des constructeurs nord-américains dépassent le budget de la TTC. En novembre 1951, une offre de la Gloucester Railway Carriage and Wagon Company d’Angleterre est acceptée. Le public a un premier aperçu des trains à l’Exposition nationale canadienne de 1953. Les trains de la flotte originale, peints en rouge, restent en service jusqu’en 1990.

Environ 5000 personnes se rendent à la station Davisville lorsque le premier métro canadien ouvre, le 30 mars 1954. Le maire Allan Lamport, et le premier ministre de l’Ontario, Leslie Frost, actionnent l’interrupteur officiel, puis ils se joignent aux plus de 600 invités pour le premier voyage de cérémonie. On estime que 206 000 passagers essaient la nouvelle ligne ce jour-là.

Agrandissement du métro

Avec l’ouverture de la ligne Yonge, les débats reprennent au sujet de l’emplacement d’une ligne de métro en direction est-ouest. Malgré l’appui de la mairie pour une ligne de métro le long de la rue Queen, les responsables de la TTC observent que le trafic des tramways est plus élevé le long de la rue Bloor et de l’avenue Danforth, surtout pour les usagers qui font la navette de la banlieue au centre-ville. Les querelles politiques s’intensifient lorsque le vote de la communauté urbaine de Toronto en faveur de la construction de la ligne Bloor-Danforth s’oppose à celui des banlieues de l’ouest, plus particulièrement aux petites municipalités comme Long Branch, Mimico et New Toronto, en raison du coût et des retards potentiels pour d’autres projets de travaux publics régionaux. Certains politiciens des banlieues exhortent Metro Toronto à retarder la construction jusqu’à ce que d’autres moyens de transport, comme des monorails, soient étudiés. Les tactiques d’obstruction des opposants échouent, et la construction commence en novembre 1959.

La construction de la ligne Bloor-Danforth est liée à un prolongement de la ligne Yonge le long de l’avenue University. Cet ajout est conçu pour réduire la pression exercée sur la capacité des travailleurs qui se rendent dans le centre-ville de la ligne est-ouest. Les six stations de la ligne University, qui s’étend de St. Andrew (rue King) jusqu’à St. George, ouvrent le 28 février 1963.

Lorsque la première phase de la ligne Bloor-Danforth (entre la rue Keele et l’avenue Woodbine) ouvre au public le 26 février 1966, la TTC relie les lignes de métro. Un train sur deux sur la nouvelle ligne est acheminé vers la ligne Yonge-University, offrant une connexion directe vers le centre-ville. Ce système souffre de retards, et les passagers sont confus aux points de correspondance. L’une des victimes de la fin des lignes reliées est la station Lower Bay, qui ferme en septembre 1966 et qui sert maintenant et de centre d’essais et de plateau de tournage pour des films.

Au cours de la décennie qui suit, le système est étendu en prolongeant les lignes existantes. La plus importante extension est le prolongement de la ligne Yonge-University, qui ouvre en janvier 1978 le long du tracé proposé pour la voie rapide de Spadina. Après l’ouverture des stations Kennedy et Kipling en 1980, la construction des métros est interrompue. Des modes de transport en commun moins coûteux, comme le transport léger sur rail (TLR) et les tramways, sont perçus comme étant les meilleures solutions à suivre. Le gouvernement de l’Ontario incite la TTC à utiliser les véhicules de son Intermediate Capacity Transit System (ICTS) sur la ligne du Rapid Transit (transport rapide) de Scarborough, une route qui connait toutes sortes de problèmes techniques depuis son ouverture en 1985.

Les reprises subséquentes de la construction du métro se heurtent à des pressions financières et aux changements de gouvernement. Le Metro Toronto approuve des lignes le long des avenues Eglinton et Sheppard en 1994, mais l’année suivante, la première est annulée par le nouveau premier ministre de l’Ontario, Mike Harris. La ligne Sheppard, qui ouvre en novembre 2002, est sauvée par le lobbying intense du maire de North York, Mel Lastman, qui la voit comme un outil de développement. L’avenue Eglinton est finalement choisie comme site de la ligne de TLR, qui est actuellement en construction par l’agence provinciale Metrolinx.

Conception et architecture

Pour les premières stations de la ligne Yonge qui ouvrent en 1954, on utilise du verre de structure pigmenté Vitrolite pour les tuiles des stations. La conception générale est utilitaire, avec une couleur de fond unie et des finitions contrastantes. Cette conception est utilisée dans les stations jusqu’au début des années 1970.

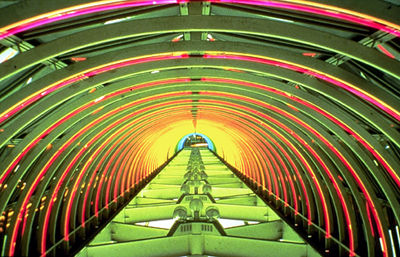

Lorsque le premier prolongement de Spadina ouvre en 1978, les usagers profitent d’une gamme diverse de conceptions et de matériaux dans les stations, allant du béton brut à la station Yorkdale jusqu’aux minis-dômes de verre des entrées de la station Dupont. Des œuvres d’art sont commandées pour chaque station. Une des installations les plus remarquables est Arc en ciel de Michael Hayden, à la station Yorkdale, où 158 néons multicolores fixés au toit imitent le flux d’un train arrivant en gare. Des difficultés d’entretien font en sorte que cette œuvre est retirée dans les années 1990.

Des œuvres d’art apparaissent rapidement dans d’autres stations, reflétant souvent les points d’intérêt du quartier. Notamment, Charles Pachter crée les peintures murales Hockey Knights in Canada (jeu de mots sur Hockey Night in Canada, version anglophone de La soirée du hockey) à la station College, qui honorent la rivalité de longue durée entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal au Maple Leaf Gardens; John Boyle crée les fresques murales Our Nell à la station Queen qui illustrent William Lyon Mackenzie, Nellie McClung et les anciens géants des grands magasins Eaton’s et Simpson’s; Laurie Swim crée la tapisserie Breaking Ground à la station York Mills, qui commémore la mort de cinq ouvriers immigrants italiens tués lors de l’installation d’une conduite d’eau dans le quartier voisin de Hogg’s Hollow, en 1960.

De tels liens à la communauté font partie intégrante de la conception de la ligne Sheppard. Plus de 300 artistes soumettent leurs concepts, dont les thèmes englobent la communauté, la géographie et l’histoire. Les gagnants présentent des œuvres allant de la mosaïque panoramique d’un paysage du sud de l’Ontario réalisé à l’aide de 150 photographies à la station Sheppard-Yonge, jusqu’aux carreaux muraux de la station Don Mills qui dépeignent des fossiles et d’autres articles trouvés durant la construction de la ligne.

Les rénovations ultérieures des stations suivent cette tendance. La conception la plus somptueuse se trouve à la station Museum où, grâce aux efforts de la Toronto Community Foundation, le quai est transformé par la firme d’architectes Diamond Schmitt (voir Jack Diamond) de Toronto en un reflet des collections du Musée royal de l’Ontario et du Musée Gardiner, avec des clins d’œil au dieu égyptien Osiris, à la Cité interdite et à l’architecture des Premières Nations.

Réseau actuel

Le métro de Toronto compte 70 stations réparties sur 3 lignes, totalisant une longueur de 70,1 km. Initialement, les lignes sont uniquement identifiées par leur emplacement géographique, mais depuis 2014, elles suivent un système de numérotation :

- Ligne 1 : Yonge-University

- Ligne 2 : Bloor-Danforth

- Ligne 4 : Sheppard

En 2023-2024, le nombre moyen de voyages-clients en semaine est de 625 467 sur la ligne 1, de 403 582 sur la ligne 2, et de 38 705 sur la ligne 4.

Construction et prolongement du métro

Un prolongement de 8,6 km de six stations de la ligne Yonge-University via l’Université York jusqu’à Vaughan, le premier à sortir des limites actuelles de la ville de Toronto, ouvre le 17 décembre 2017. La ligne de TLR Eglinton Crosstown, qui est constamment retardée et dont l’ouverture est prévue pour 2025, est désignée comme la ligne 5 sur les cartes de projections de la TTC.

Jusqu’en 2023, le réseau de métro de Toronto comprend la ligne 3 : Scarborough RT. À la suite d’un déraillement en juillet 2023, la TTC met en place un service d’autobus provisoire. La ligne 3 est mise hors service en novembre 2023 et la TTC met en œuvre un plan de remplacement de la ligne 3 par des autobus; un corridor d’autobus pour desservir les clients entre les stations Kennedy et Scarborough Centre. Le service d’autobus est en place jusqu’à l’achèvement du prolongement de la ligne 2 vers l’est (prolongement du métro de Scarborough). L’ouverture de la ligne 2 vers l’est est prévue pour 2030. La ligne 2 doit être prolongée de la station Kennedy jusqu’à McCowan Road et l’avenue Sheppard Avenue.

Débats actuels

Au début du 21e siècle, Scarborough s’avère être un point chaud pour l’expansion du métro. Selon le plan Transit City, introduit par le maire David Miller en 2007, la ligne Scarborough RT doit être remplacée par une ligne de TLR prolongée. Des retards de financement de la part de la province repoussent le commencement de la construction sur la plupart des lignes de TLR proposées ailleurs dans la ville, tandis que le mécontentement grandit à Scarborough parmi les résidents et les politiciens qui sont convaincus que tout ce qui est moins qu’un prolongement de la ligne de métro Bloor-Danforth est un traitement de deuxième classe.

Le successeur de David Miller, Rob Ford, exploite ce mécontentement à Scarborough et ailleurs dans la ville, chantant souvent le mantra « subways, subways, subways » (métros, métros, métros). Lorsqu’il est élu maire en 2010, Rob Ford annule le plan de l’ancien maire, David Miller, affirmant que la ville n’en a plus besoin (bien que la plupart des lignes de TLR proposées sont prises en charge par Metrolinx). Les années qui suivent sont marquées d’une série de votes et de projets provinciaux embrouillés pour une extension du métro à Scarborough, alors que les politiciens remanient l’alignement des parcours, le nombre de stations et les technologies à utiliser. À partir de 2013, le conseil municipal de Toronto exprime sa préférence pour un prolongement du métro.

Le fantôme de la ligne Queen, approuvée par les électeurs en 1946, existe toujours dans les propositions de Metrolinx et de la TTC sous le nom de Downtown Relief Line (DRL). Cette ligne est censée réduire la congestion de la ligne 1, surtout à l’échangeur Bloor-Yonge; la ligne 1 devrait devenir plus congestionnée si le prolongement proposé au nord de Richmond Hill se réalise. La DRL est également perçue comme une façon de desservir les nouveaux quartiers denses du centre-sud qui s’étendent de Liberty Village jusqu’à West Don Lands. Un des facteurs défavorables de la ligne est son nom, que certains résidents perçoivent symboliquement comme un autre exemple de la priorité accordée au centre-ville avant les banlieues, même si l’un de ses objectifs principaux est d’améliorer le déplacement des voyageurs en provenance des zones périphériques. Un autre facteur défavorable est le financement, puisque la volonté d’investir dans la ligne est entravée par des débats sur les coûts et l’imposition pour les campagnes de financement.

Impact

Lorsque le métro Yonge ouvre en 1954, le président de la TTC, William C. McBrien, observe que « la Commission tire sa plus grande satisfaction de l’idée qu’elle transportera des dizaines de milliers de travailleurs vers et depuis leur domicile, rapidement et confortablement, libérés pour toujours des inconvénients et des retards inhérents et inévitables du transport en surface d’une ville très peuplée ». Le métro permet de désengorger les lignes de tramway qu’il remplace, et il fait de même le long de la rue Bloor et de l’avenue Danforth. Au cours de ses premières décennies, le réseau est salué pour sa propreté et son efficacité.

Depuis la fin de la période principale de construction régulière du métro en 1980, le réseau a perdu de son éclat. Étant l’un des systèmes de transport les moins subventionnés en Amérique du Nord, la TTC connait des périodes où seulement un entretien minimal est effectué. Des conflits politiques entrainent la construction de lignes dont le développement en surface est très lent (par exemple, la ligne Sheppard), ainsi que le retard perpétuel des lignes que les experts jugent nécessaires (par exemple, la Downtown Relief Line).

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom