La littérature sportive a graduellement gagné en popularité en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle. Glengarry School Days (1902) de Charles Gordon est devenu l’exemple canonique pour les auteurs canadiens de fiction sportive tels que Leslie McFarlane et Scott Young, qui ont donné au genre son heure de gloire au milieu du 20e siècle. The Hockey Sweater (1979) de Roch Carrier et The Last Season (1983) de Roy MacGregor ont fait du hockey le centre de la littérature sportive canadienne à l’opposé de W. P. Kinsella, George Bowering et W. O. Mitchell qui ont braqué les projecteurs sur d’autres sports. Les autrices Priscila Uppal, Angie Abdou, Samantha Warwick et Arley McNeney ont quant à elles voulu montrer que le genre littéraire n’était pas l’apanage de l’homme et ont mis en valeur un athlétisme féminin dans tout ce qu’il y a de plus normal et naturel.

Contexte

La littérature sportive, principalement de fiction, a graduellement gagné en popularité en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle, principalement dans les school stories et les romans en fascicules sur le modèle du populaire Tom Brown’s School Days (1857) de l’auteur anglais Thomas Hughes. Ce sont des histoires qui dépeignent généralement le sport comme un terrain d’expérimentation où les garçons deviennent des hommes en apprenant des leçons de morale importantes telles que le travail acharné, la persévérance, le franc-jeu et le sacrifice de soi-même (voir aussi Littérature enfantine de langue anglaise).

Au début de la littérature sportive au Canada

Les récits sportifs britanniques et états-uniens circulaient déjà largement au Canada à la fin du 19e siècle avant que le premier ouvrage canadien de ce genre voie le jour, Glengarry School Days (1902) de Charles Gordon (pseudonyme de Ralph Connor), qui met en scène un jeune hockeyeur qui apprend des leçons de vie. Glengarry School Days est devenu un exemple canonique pour les auteurs de fiction sportive canadiens tels que Leslie McFarlane et Scott Young (père de Neil Young) dans les années 1940, 1950 et 1960. Leslie McFarlane, en particulier, estimait qu’il était important de produire des romans sportifs typiquement canadiens afin de distinguer le Canada de la Grande-Bretagne et des États-Unis et de fournir aux jeunes lecteurs canadiens des modèles de bienséance bien de chez nous.

Histoires de hockey

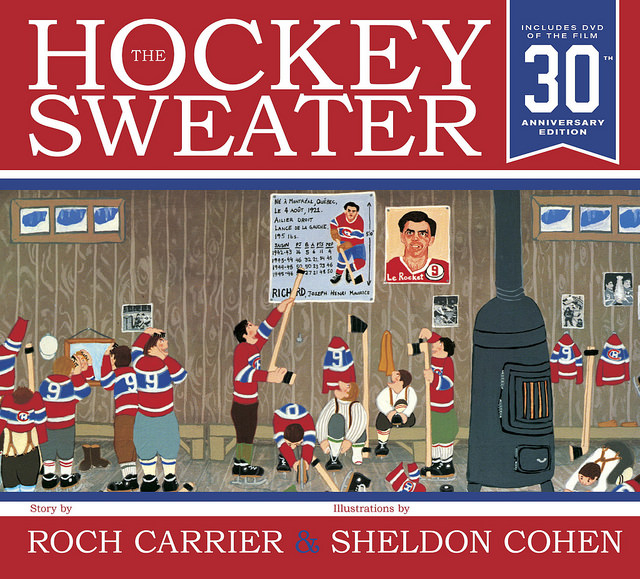

C’est en partie sous l’impulsion nationaliste que de nombreux récits sportifs canadiens du 20e siècle ont porté sur le hockey, un sport ayant une place bien particulière dans la société canadienne et qui est perçu comme emblématique du Canada par la communauté international (voir aussi Le hockey : « notre sport »). Peu de romans illustrent de manière aussi attachante la relation quasi religieuse qu’entretient le Canada avec le hockey que The Hockey Sweater (1979) de Roch Carrier. Basé sur l’enfance de l’auteur et adapté en un court métrage d’animation adulé de l’Office national du film, The Hockey Sweater décrit le tollé qui suit la livraison d’un chandail de hockey des Maple Leafs de Toronto chez lui à Sainte-Justine, au Québec, où on n’avait d’yeux que pour Maurice « Rocket » Richard et les Canadiens de Montréal. Plus tard, Roch Carrier est revenu sur l’adoration qu’il avait vouée dans son enfance à « Rocket » Richard et l’influence de Richard sur la culture du hockey et la culture politique du Québec dans son livre Our Life with the Rocket (2001). Beaucoup de romans de hockey pour enfants ont été publiés depuis The Hockey Sweater, notamment la série Screech Owls de Roy MacGregor et la série Slapshots de Gordon Korman.

Bien que ce ne soit pas le premier roman du genre, le succès de The Last Season (1983) de Roy MacGregor a essentiellement créé un nouveau genre canadien : le roman de hockey pour adultes. Plus de 30 romans de ce type ont été publiés au cours des décennies suivantes; à la fin des années 2000, le genre avait acquis une telle notoriété que l’un d’entre eux, King Leary (1987) de Paul Quarrington, a remporté le concours Canada Reads de CBC en 2008. De nombreux romans de hockey pour adultes renforcent les idées reçues sur la place de ce sport dans la société canadienne et sa nature brutalement masculine. Certains de ces romans, comme King Leary, The Divine Ryans (1990) de Wayne Johnston, Salvage King, Ya! (1997) de Mark Anthony Jarman et The Good Body (2000) de Bill Gaston utilisent des procédés littéraires tels que l’ironie et l’ambiguïté pour ajouter un certain degré de complexité. D’autres, comme Twenty Miles (2007) de Cara Hedley et The Antagonist (2011) de Lynn Coady, remettent en question ces idées sans ambages, au même titre que la pièce de théâtre tragi-comique Dry Lips Oughta Move to Kapuskasing (1989) de Tomson Highway, qui suit un groupe d’hommes d’une réserve qui s’unissent pour s’opposer à une équipe de hockey féminine. L’ouvrage de Jason Blake, Canadian Hockey Literature (2010), propose une étude acérée du hockey dans la fiction canadienne par une analyse de cinq thèmes centraux : le statut de nation, le rêve du hockey, la violence, l’identité nationale et la famille.

Plusieurs livres de poésie sur le thème du hockey ont été publiés dans les années 1990 et 2000, comme The Hockey Player Sonnets (1991) de John B. Lee, Hero of the Play (1994) de Richard Harrison, No cage contains a stare that well (2005) de Matt Robinson et Night Work: The Sawchuk Poems (2008) de Randall Maggs.

Histoires de baseball

La littérature sportive canadienne ne s’est toutefois pas limitée au hockey. En fait, le roman sportif le plus connu d’un auteur canadien est Shoeless Joe (1982) de W. P. Kinsella. Adapté dans le film hollywoodien à succès Field of Dreams (1989), il rapproche le baseball de la pure magie et situe le jeu dans une tradition pastorale typiquement états-unienne. The Iowa Baseball Confederacy (1986) de W. P. Kinsella approfondit le côté mystique du baseball états-unien et The Secret Mitzvah of Lucio Burke (2005) de Steven Hayward donne au baseball des pouvoirs magiques dans le contexte canadien de l’émeute des Christie Pits à Toronto en 1933. Un certain nombre de romans de baseball pour enfants ont également été publiés, notamment Baseball Crazy (1987) de Martyn Godfrey et Baseball Bats for Christmas (1990) de Michael Kusugak.

La poésie canadienne sur le baseball a aussi choisi de mettre en valeur le côté mythique du sport même si l’exemple le plus remarquable à c e chapitre, « Elegy Five » de George Bowering dans Kerrisdale Elegies (1984), se veut à la fois romantique et réaliste. Explorant les thèmes universels de la perte et du deuil ainsi que la place du poète canadien dans le canon littéraire eurocentrique, les poèmes conservent un lien étroit avec l’ordinaire. Les dernières lignes des Kerrisdale Elegies résument bien le paradoxe : « The single events that raise our eyes and stop our time / are saying goodbye, lover, / goodbye. » (Les seuls événements qui font lever les yeux et arrêter le temps / sont de dire au revoir, amant, / au revoir.)

Histoires d’autres sports

Les romans canadiens ne se limitent pas qu’au hockey et au baseball quant il est question de littérature sportive. Par exemple, dans le roman The Black Bonspiel of Willie MacCrimmon (1993) de W. O. Mitchell, le héros et ses amis jouent une partie de curling contre le diable sur sa patinoire. En 1991, Roch Carrier a publié The Boxing Champion, une suite à The Hockey Sweater. De nombreux sports composent la trame principale de romans pour enfants, notamment le surf des neiges (Skateboard Shakedown de Lesley Choyce, 1989), l’équitation (Summer Goes Riding de Jan Truss, 1987), le traîneau à chiens (Dog Runner de Don Meredith, 1989) et le ski (Ski for Your Mountain de Sharon Siamon, 1983).

Au début des années 2000, la poésie sportive canadienne a commencé à s’éloigner du hockey et du baseball. L’exemple le plus frappant en est Priscila Uppal qui a été poète en résidence pendant les Jeux olympiques d’hiver et les Jeux paralympiques de 2010 à Vancouver, ce qui a donné lieu à la publication de son livre Winter Sport: Poems (2010).

Histoires de sport féminin

Alors que le sport a toujours été considéré la chasse gardée de l’homme, un certain nombre de romans dignes de mention écrits par des femmes remettent implicitement en question la domination masculine en présentant l’athlétisme féminin comme normal et naturel. The Bone Cage (2007) d’Angie Abdou, livre finaliste au concours Canada Reads en 2011, suit l’entraînement de deux athlètes olympiques, une nageuse et une lutteuse, et aborde l’impuissance qu’éprouvent ces athlètes lorsqu’elles ne peuvent plus compétitionner au plus haut niveau. Sage Island (2008) de Samantha Warwick raconte l’histoire d’une jeune femme qui découvre son identité personnelle par la natation tandis que Post (2007) d’Arley McNeney parle des sentiments qu’éprouve une joueuse en fin de carrière de l’équipe nationale féminine de basketball en fauteuil. Angie Abdou, qu’on a décrite comme une écrivaine de la « vie d’athlète », a ensuite fait le saut dans le ski, le surf des neiges et la motoneige dans The Canterbury Trail (2011), qui met en scène un concours d’histoires qu’organisent des habitants en quête d’une dernière aventure avant le printemps.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom