Le Bas-Canada a été une colonie britannique de 1791 à 1840, formée de la partie méridionale de l’actuelle province de Québec. En 1791, la Grande-Bretagne divise la Province de Québec en deux parties : le Haut-Canada et le Bas-Canada (voir Acte constitutionnel de 1791). L’Angleterre a adopté cette même politique de division territoriale deux fois auparavant, lors de la séparation de l’Île-du-Prince-Édouard de la Nouvelle-Écosse en 1769 ; et en 1784, après une vague d’immigration loyaliste (ayant aussi touché le Québec), lors de la création des provinces du Cap-Breton et du Nouveau-Brunswick. Le Haut-Canada et le Bas-Canada sont renommés Canada-Ouest et Canada-Est respectivement, avant d’être réunis en 1841 en une seule colonie, la Province du Canada.

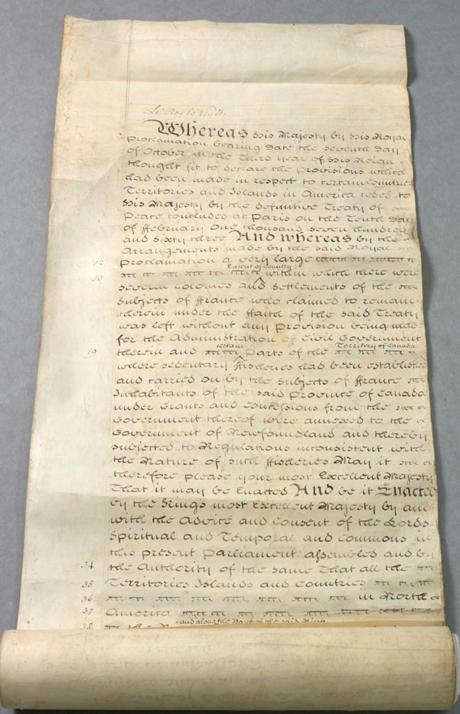

L’Acte de Québec

Après la conquête de la Nouvelle-France en 1760, la Grande-Bretagne redéfinit les frontières de sa nouvelle colonie. L’objectif est d’offrir une chance égale aux industries de la pêche et de la traite des fourrures, causes de rivalités entre les marchands de Québec et de Montréal. Adopté en 1774, l’Acte de Québec reconnaît formellement l’échec de ce projet et ajuste les frontières selon les besoins d’une économie transcontinentale.

En 1791, la traite des fourrures joue un rôle majeur dans la vie des marchands et des travailleurs saisonniers ruraux. Ces derniers considèrent que leur territoire comprend tout autant la vallée du Saint-Laurent que les vastes espaces de la Terre de Rupert. Cependant, au début du 19e siècle, les raisons économiques justifiant cette idée ont disparu, et pour la plupart des francophones du Bas-Canada leur territoire s’étend des basses-terres du fleuve, de Montréal au golfe du Saint-Laurent. En 1822, quand Louis-Joseph Papineau s’oppose à l’union des deux Canadas, il décrit le Bas-Canada comme un espace géographique, économique et culturel distinct destiné à héberger pour toujours l’Habitant, catholique et francophone.

Cette vision trouve peu d’appuis chez les marchands anglophones. Ces derniers en effet contrôlent l’économie du Haut-Canada et continuent de défier la division de 1791. Ces hommes d’affaires, propriétaires de banques et d’entreprises de transport et fervents avocats de la construction de canaux sur le Saint-Laurent, s’occupent surtout d’exportation de céréales vers l’Angleterre et de transport de produits forestiers du Haut-Canada vers le port de Québec. Leur domaine économique déborde les limites de la vallée du Saint-Laurent. Après l’échec de la tentative d’union en 1822, ils lancent une campagne en faveur de l’annexion de Montréal au Haut-Canada. Ils persistent à appuyer cette idée jusqu’après les Rébellions de 1837-1838, époque de l’union réelle des deux Canadas (Voir aussi :Province du Canada.)

Une économie en crise

Vers 1760, l’économie coloniale est toujours dominée par la traite des fourrures et l’agriculture basée sur le blé. Les pêches, le commerce du bois, la construction navale et les Forges Saint-Maurice n’ont encore qu’une importance secondaire. La traite des fourrures s’étend vers le Nord et le Pacifique. À la fin du 18e siècle, on exporte chaque année vers l’Angleterre 600 000 peaux de castor et autres pelleteries dont la valeur dépasse 400 000 livres.

Toute cette activité, de nature transcontinentale et internationale, est surtout contrôlée par une bourgeoisie, ou classe capitaliste, dirigeant la Compagnie du Nord-Ouest (CNO) (voir aussi : Classes sociales). Cette entreprise montréalaise a supplanté ses rivales américaines et (temporairement) la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). Après 1804, toutefois, la rivalité entre ces deux compagnies réduit leurs profits, à tel point qu’en 1821, la CNO doit se fondre à la CBH.

Le commerce du blé connaît des transformations tout aussi majeures. Vers 1730, la culture du blé (à la base d’une agriculture de subsistance) devient peu à peu une activité commerciale ouverte sur un nouveau marché extérieur comprenant surtout les Caraïbes jusqu’en 1760. Au début de 19e siècle, il s’étend au sud de l’Europe et à la Grande-Bretagne.

La production diminue ensuite tellement qu’à partir de 1832, le Bas-Canada importe plus de 500 000 minots de blé (environ 19,5 millions de litres), chaque année, du Haut-Canada. Le déficit devient chronique. L’avoine, la pomme de terre et l’élevage rapportent de minces profits à certains fermiers, mais la plupart de leurs entreprises visent purement la subsistance. Les difficultés inhérentes à l’agriculture et la traite des fourrures ont un effet néfaste sur le niveau de vie de la population.

Le commerce du bois

Par contre, après 1806, ces circonstances favorisent le commerce du bois (voir Histoire du commerce du bois). La production et l’exportation des produits forestiers prennent de l’ampleur pendant le blocus continental décrété par Napoléon (voir aussi :Guerres napoléoniennes). Souhaitant garantir ses provisions de bois destinées à la construction des navires de guerre, l’Angleterre institue des tarifs préférentiels. Ils sont maintenus au même niveau jusqu’en 1840, malgré de successives baisses de prix. Ainsi, la population du Bas-Canada bénéficie d’une aide considérable. L’industrie forestière, dominée par les chantiers du Québec, est très active dans la vallée de l’Outaouais, dans les Cantons de l’Est et dans les régions de Québec et de Trois-Rivières. Le pin et le chêne équarris, le bois de construction, les douves, la potasse et la construction navale sont les pivots de cette industrie. (Voir aussi : Industrie du bois.)

L’économie du Bas-Canada est transformée par le déclin du prix des exportations de fourrures et de blé. En effet, elle se concentre de plus en plus autour de Québec et dépend de plus en plus du Haut-Canada pour l’exportation des excédents de production, provoquant un besoin urgent de créer des institutions de crédit et d’investir massivement dans la construction de routes et de canaux.

La surpopulation

Dès le début du 18e siècle, la population canadienne-française s’accroît sans apport de l’immigration. Avec un taux de naissance d’environ 50 pour mille et un taux de mortalité d’environ 25 pour mille, la population double tous les 25 à 28 ans (voir aussi :Méthodes d’accouchement). L’immigration britannique qui suit la Conquête de la Nouvelle-France n’a que peu d’effets sur cette tendance démographique, sauf pendant la vague d’immigration loyaliste. Le territoire est alors si vaste et la population si réduite que cette croissance des Canadiens français se perpétue jusqu’à la fin du siècle.

Il est alors dans l’intérêt du seigneur d’accorder des terres sur demande pour augmenter le revenu du fermage, mais dès le début du 19e siècle, cette politique, alliée au taux de naissance élevé, réduit le nombre des bonnes terres disponibles. De plus, les seigneurs, attirés par l’augmentation du prix des produits forestiers, restreignent l’accès des paysans à la propriété foncière. Comme la rareté des terres augmente, on assiste à la naissance d’un prolétariat qui, vers 1830, constitue environ le tiers de la population rurale (voir aussi : Classes sociales). Les Canadiens français qui choisissent d’émigrer aux États-Unis proviennent de ce prolétariat et de la classe paysanne touchée par la pauvreté (voir aussi : Franco-Américains).

Après 1815, une pression démographique s’intensifie dans les communautés rurales des rives du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu après l’arrivée massive d’immigrants britanniques à la recherche de terres et d’emplois. Paysans et prolétaires ruraux se sentent menacés par ces étrangers qui s’établissent dans les Cantons de l’Est que, depuis longtemps, les Canadiens français considéraient comme un déversoir. Ils sont d’autant plus alarmés par la croissance rapide de la population anglophone dans les centres urbains. À Québec, en 1831, les anglophones représentent 45 % de la population et 50 % des ouvriers journaliers. À Montréal, en 1842, ces proportions atteignent respectivement 61 % et 63 %. Ces facteurs contribuent chez les francophones à l’impression que leur culture est en danger et favorisent le mouvement nationaliste (Voir aussi : Nationalisme francophone au Québec.)

La lutte de classes et les conflits politiques

En Nouvelle-France, les militaires, la noblesse et le clergé prédominent. La bourgeoisie leur est soumise (voir aussi : Classes sociales). Après la Conquête par les Britanniques en 1760, militaires, aristocrates et marchands britanniques remplacent leurs homologues francophones. L’épanouissement d’une conscience de classe à l’intérieur des deux bourgeoisies, l’anglaise et la française, déclenche un conflit entre classe moyenne et aristocratie sur la question des institutions parlementaires. En 1791, le résultat de cet affrontement assure la prédominance de la classe moyenne et le déclin économique et social de la noblesse. Vers la fin du 18e siècle, le pouvoir de cette dernière repose entièrement sur la protection et les privilèges accordés par les chefs du gouvernement colonial.

Les changements économiques et démographiques après 1800 provoquent la détérioration des relations sociales, l’émergence de nouvelles idéologies et une réorientation des anciennes. Dans ce contexte naît une lutte entre trois groupes sociaux: la bourgeoisie anglophone, la classe moyenne canadienne-française et le clergé, pour le contrôle de la société. La bourgeoisie marchande de langue anglaise est la principale bénéficiaire de la réforme de 1791 et de la récente expansion économique. Elle se sent donc menacée par les changements importants qui ont cours. Ils cherchent à canaliser le Saint-Laurent pour le rendre navigable, à construire des routes vers les Cantons de l’Est. Ces mesures font partie d’un vaste programme pour accroître l’immigration, fonder des banques, modifier la politique fiscale de la colonie et abolir ou réformer le régime seigneurial et le droit coutumier.

L’application de ces mesures exige l’appui politique des nationalistes francophones, dont la puissance s’affirme de plus en plus, étant majoritaires à l’Assemblée législative. Le revenu provenant des taxes sur le bois est incertain puisqu’il dépend à la fois de la bonne volonté des nationalistes et l’incapacité de l’Angleterre d’instaurer le libre-échange. Les marchands anglophones dominent les milieux d’affaires urbains (en 1831, ils représentent 57 % de la classe marchande de Québec et 63 % de celle de Montréal). Ils jouent un rôle démesuré dans les campagnes. Néanmoins, ils se sentent vulnérables dans une colonie où la population est surtout francophone.

Anglophones et conservatisme

Il n’est donc pas surprenant que les anglophones aient tendance à chercher l’appui des gouverneurs, des fonctionnaires coloniaux et même du gouvernement de Londres. Cela s’explique par leur incapacité de former une majorité à l’Assemblée législative. Quelque 30 années d’échecs politiques les obligent à maintenir des liens coloniaux avec le gouvernement impérial et le statu quo constitutionnel et à promouvoir le conservatisme.

Au début du siècle, cette bourgeoisie entre en conflit avec la classe moyenne canadienne-française, surtout avec les membres des professions libérales qui développent peu à peu une conscience nationale. Ces professionnels deviennent graduellement plus nombreux et aspirent à constituer une élite nationale. Ils s’aperçoivent que les principaux secteurs de l’économie sont de plus en plus contrôlés par les anglophones. Considérant cela comme une grave injustice envers leurs compatriotes francophones, ils en viennent à tenir marchands et bureaucrates anglophones pour les ennemis de la nation canadienne-française.

Leur idéologie est chaudement accueillie par les petits marchands francophones. Elle devient de plus en plus hostile aux entreprises sur lesquelles repose la puissance des anglophones. La petite bourgeoisie francophone glorifie l’agriculture, défend la Coutume de Paris et le système seigneurial (qu’elle souhaite étendre à toute la province). Elle s’oppose également à la British American Land Company, proclamant bien haut que le Bas-Canada est la propriété exclusive de la nation canadienne-française.

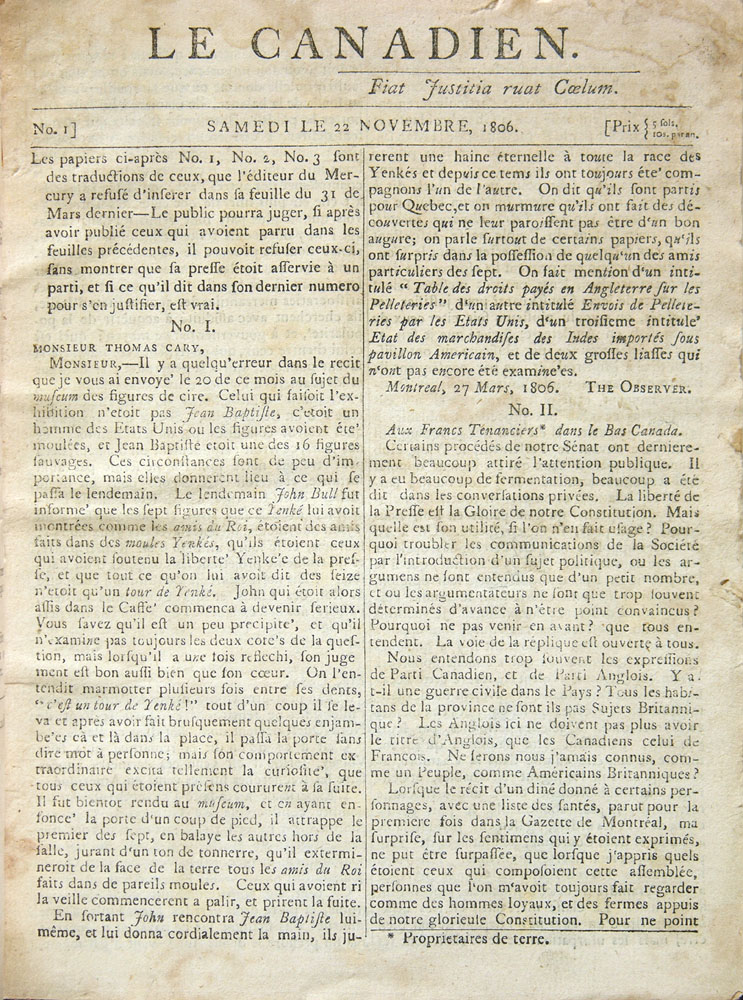

La naissance du Parti canadien

Pour faire valoir ses points de vue, la bourgeoisie canadienne-française crée le Parti canadien (devenu, en 1826, le Parti patriote). Les dirigeants du parti expliquent les disparités économiques par le contrôle exercé sur la politique par la Grande-Bretagne et par le favoritisme. Leur idéologie, tout en prévoyant une évolution politique fidèle à la tradition britannique, préconise la domination du parti majoritaire à l’Assemblée législative.

Le chef du parti, Pierre Bédard, est le principal artisan de cette stratégie, inspirée par le désir d’appliquer le principe de la responsabilité ministérielle (dont la conséquence est de transférer le pouvoir à la majorité francophone et de diminuer celui du gouverneur). En 1810, le climat politique est marqué par les guerres révolutionnaires et impériales, des tensions permanentes avec les États-Unis et l’idée d’une autonomie coloniale. Dans ce contexte, ces théories réformistes semblent si radicales que le gouverneur James Henry Craig, méfiant, ordonne l’arrestation des rédacteurs du journal Le Canadien, le périodique du Parti canadien. Suivant la suppression de cette voix du parti nationaliste, il fait dissoudre l’Assemblée législative.

Après la Guerre de 1812, Louis-Joseph Papineau, nouveau chef du parti nationaliste décapité, croit qu’il est plus efficace de viser des résultats plus modestes. Il concentre ses efforts sur le contrôle des revenus et sur certaines plaintes et son objectif immédiat reste de partager le pouvoir avec les adversaires de son parti. Papineau espère ainsi maîtriser le clergé, gagner à sa cause les catholiques irlandais et éviter d’être accusé d’extrémisme nationaliste. C’est dans cette perspective que John Neilson et, plus tard, E. B. O’Callaghan, obtiennent des rôles de leadership au sein du Parti canadien.

La radicalisation des nationalistes

Ce n’est qu’après 1827 que la pression exercée par les événements et les militants oblige Papineau à être plus radical. L’idée d’un Bas-Canada indépendant commence ainsi à s’imposer. À l’origine, le désir d’accéder au pouvoir par des moyens politiques orthodoxes est au cœur de cette évolution idéologique. Toutefois, le modèle britannique est bientôt remplacé par le modèle américain, lequel justifie la tenue d’élections pour toutes les fonctions du pouvoir, y compris les juges de paix, les officiers, les conseillers législatifs et même le gouverneur.

Comme la lutte s’intensifie, le Parti patriote gagne des appuis dans les milieux francophones, mobilisés par le nationalisme, mais perd une part de sa popularité dans les milieux anglophones qui soutiennent plutôt leurs marchands. Partageant le même objectif d’indépendance nationale, les militants patriotes ont des opinions différentes quant au genre de société devant succéder à leur victoire. La majorité, qui appuie Papineau, souhaite la continuation de l’« ancien régime ». Une minorité, quant à elle, espère édifier une nouvelle société basée sur un libéralisme plus authentique. Ces vues opposées vont jouer un rôle majeur dans l’échec des rébellions de 1837-1838.

Le rôle du clergé

En tant que classe sociale, le clergé est solidement établi à la tête d’un réseau complexe d’institutions lui assurant des revenus considérables. En tant que tel, il s’engage naturellement dans cette lutte pour le pouvoir. Le clergé québécois reste conscient de la menace pesant sur son influence. Il a en effet constaté les effets de la Révolution française et de l’intervention du gouvernement colonial protestant dans le système d’éducation du Québec au début du siècle. Il en devient encore plus conscient lorsque le conflit éclate entre le Parti canadien et le parti des marchands, lequel a l’appui du gouverneur.

Les dirigeants du clergé se convainquent qu’un groupe local utilise les institutions parlementaires pour réaliser des objectifs révolutionnaires. En conséquence, pendant la crise de 1810, Monseigneur Joseph-Octave Plessis demande aux prêtres d’appuyer les candidats du gouvernement, ce qu’ils font sans grand succès. Au début de la guerre de 1812, il n’est pas surprenant que le clergé dénonce avec force les Américains et demande à la population, sous peine de sanctions religieuses, de défendre son territoire.

Après 1815, les chefs religieux entreprennent une lutte pour rétablir et accroître leurs privilèges. Ils sont en effet rassurés par la paix et l’attitude conciliante des dirigeants du Parti canadien qui s’opposent aux Sulpiciens (toujours d’origine française à l’époque) et appuient les efforts du clergé pour créer un diocèse à Montréal.Comprenant bien que l’école est à la base de toute organisation sociale, ils tentent d’avoir l’autorité sur l’enseignement primaire. Avec l’appui de Papineau, le clergé remporte une victoire éclatante, mais brève, contre les protestants et le gouvernement avec la Loi des écoles de fabriques adoptée en 1824.

Le clergé accroît son influence avec Monseigneur Jean-Jacques Lartigue à l’archevêché de Montréal, lequel réoriente l’idéologie et la stratégie du clergé pour combattre la menace laïque et protestante. Ce rôle lui sied bien. Il est l’un des premiers ecclésiastiques à abandonner le gallicanisme en faveur de l’ultramontanisme théocratique. Il appuie la nouvelle forme de nationalisme, maintenant détaché de ses racines libérales et accordant au clergé un rôle primordial dans la société catholique.

Jean-Jacques Lartigue espère redonner à l’Église la pleine maîtrise de l’éducation et la rapprocher du peuple pour ainsi accroître encore son influence. Cependant, après 1829, le Parti patriote crée des écoles d’Assemblée (pépinières de futurs patriotes), cherche à démocratiser l’administration des paroisses et adopte un discours libéral et républicain. Dès lors, la rupture entre le clergé et la classe moyenne canadienne-française est inévitable.

Les insurrections de 1837-1838

Cette lutte à trois pour le pouvoir devient plus violente en mars 1837. Voulant mettre fin à l’impasse politique et financière, le gouvernement britannique adopte les résolutions Russell. Ces dernières refusent les demandes des Patriotes, détaillées dans les 92 résolutions de 1834. Les Patriotes ne sont pas assez bien organisés pour entreprendre immédiatement l’aventure révolutionnaire. Ils mettent donc au point une stratégie qui prévoit que l’État puisse refuser de céder aux pressions populaires, tout en leur laissant le temps de se préparer à un soulèvement armé prévu au début de l’hiver.

En 1837, les grandes assemblées de comtés et de paroisses favorisent une agitation qui se répand de paroisse en paroisse. D’abord, l’action reste dans les limites de la légalité, mais les assemblées les outrepassent rapidement sous la pression des radicaux. Les dirigeants gouvernementaux considèrent cette agitation comme une vaste tentative de chantage. Le clergé, mieux informé, comprend aussitôt les véritables objectifs des Patriotes.

En juillet 1837, Mgr Lartigue a déjà donné des instructions précises à ses prêtres en cas de soulèvement armé. L’agitation monte jusqu’à la fin du mois d’octobre, moment où les Patriotes tiennent l’Assemblée des six comtés à Saint-Charles-sur-Richelieu. On y adopte une déclaration de droits et des résolutions visant le renversement du gouvernement.

Pendant ce temps, les Patriotes, fort actifs à Montréal, créent les Fils de la Liberté, une association prônant publiquement la révolution et les exercices militaires, et provoquent une grande agitation en défilant dans les rues. Le 6 novembre, un affrontement entre les Fils de la Liberté et les anglophones du Doric Club suscite l’intervention du gouvernement, ce qu’attendaient anxieusement et depuis longtemps les habitants des campagnes, harcelés par les Patriotes. Quelques jours plus tard, le gouvernement lance des mandats d’arrêt contre les dirigeants des Patriotes. Ceux-ci quittent Montréal à la hâte et se réfugient dans les campagnes.

La défaite des Patriotes et le rôle de Lord Durham

L’affrontement armé a lieu bien avant la date prévue par les Patriotes. À la suite d’un incident survenu à Longueuil le 16 novembre, le gouvernement envoie des troupes dans la vallée du Richelieu. Le 23 novembre 1837, les Patriotes, conduits par Wolfred Nelson, prennent Saint-Denis (voir aussi : Bataille de Saint-Denis). Ils sont cependant battus deux jours plus tard, à Saint-Charles (voir aussi :Bataille de Saint-Charles). Ayant dispersé les derniers insurgés du sud de Montréal, le général John Colborne attaque Saint-Eustache le 14 décembre, mettant ainsi fin à la résistance des Patriotes (voiraussi :Bataille de Saint-Eustache).

Papineau, lui, se cache à Saint-Hyacinthe avant de se réfugier aux États-Unis sous un faux nom. De nombreux réfugiés se regroupent aux États-Unis et montent un plan pour envahir le Bas-Canada. Leurs efforts sont compliqués par un clivage entre les patriotes radicaux, comme Cyrille Coté et Robert Nelson, et les éléments plus conservateurs dirigés par Papineau.

Éventuellement, Lord Durham, à titre de gouverneur général et de commissaire enquêteur, arrive à apaiser les passions

En 1837, Durham exile quelques-uns des prisonniers politiques les plus compromis, mais essuie les réprimandes de Londres, qui infirme la décision. Durham est d’avis qu’il faut unifier le Canada et assimiler les Canadiens français. Quand il remet sa démission et quitte le Canada, début novembre 1838, une deuxième insurrection éclate, menée par les radicaux (voir aussi : Rébellion du Bas-Canada). Grâce aux efforts de la Société des frères chasseurs, les forces révolutionnaires se répandent à travers tout le territoire (voir Loges des Chasseurs). Les Patriotes, toutefois, n’ont pas plus de chance que l’année précédente. Au milieu de novembre 1838, l’ordre règne déjà dans la vallée du Richelieu.

En 1838, on arrête 850 suspects : 108 sont traduits en cour martiale, et 99 sont condamnés à mort. On en pend seulement une douzaine et déporte 58 autres en Australie. Les principaux bénéficiaires de la révolution restent le clergé, avec sa vision particulière d’une nation française et catholique, et la bourgeoisie anglophone, avec ses projets d’expansion basée sur des mesures économiques. En 1840, le Parlement britannique suit la principale recommandation du rapport Durham et adopte l’Acte d’Union. Celui-ci prévoit l’unification du Haut-Canada et du Bas-Canada en 1841 pour former une colonie unique, la Province du Canada.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom