Le cachalot (Physeter macrocephalus) possède le plus gros cerveau du règne animal. C’est aussi la plus grande espèce de baleine à dents et le mammifère marin le plus répandu au monde. Sa tête contient une substance appelée spermaceti, d’où le nom du cétacé en anglais (sperm whale), qui pourrait contribuer à son écholocalisation. Cette baleine est particulièrement bien adaptée pour chasser dans les profondeurs de l’océan, où il n’y a pas de lumière.

Description

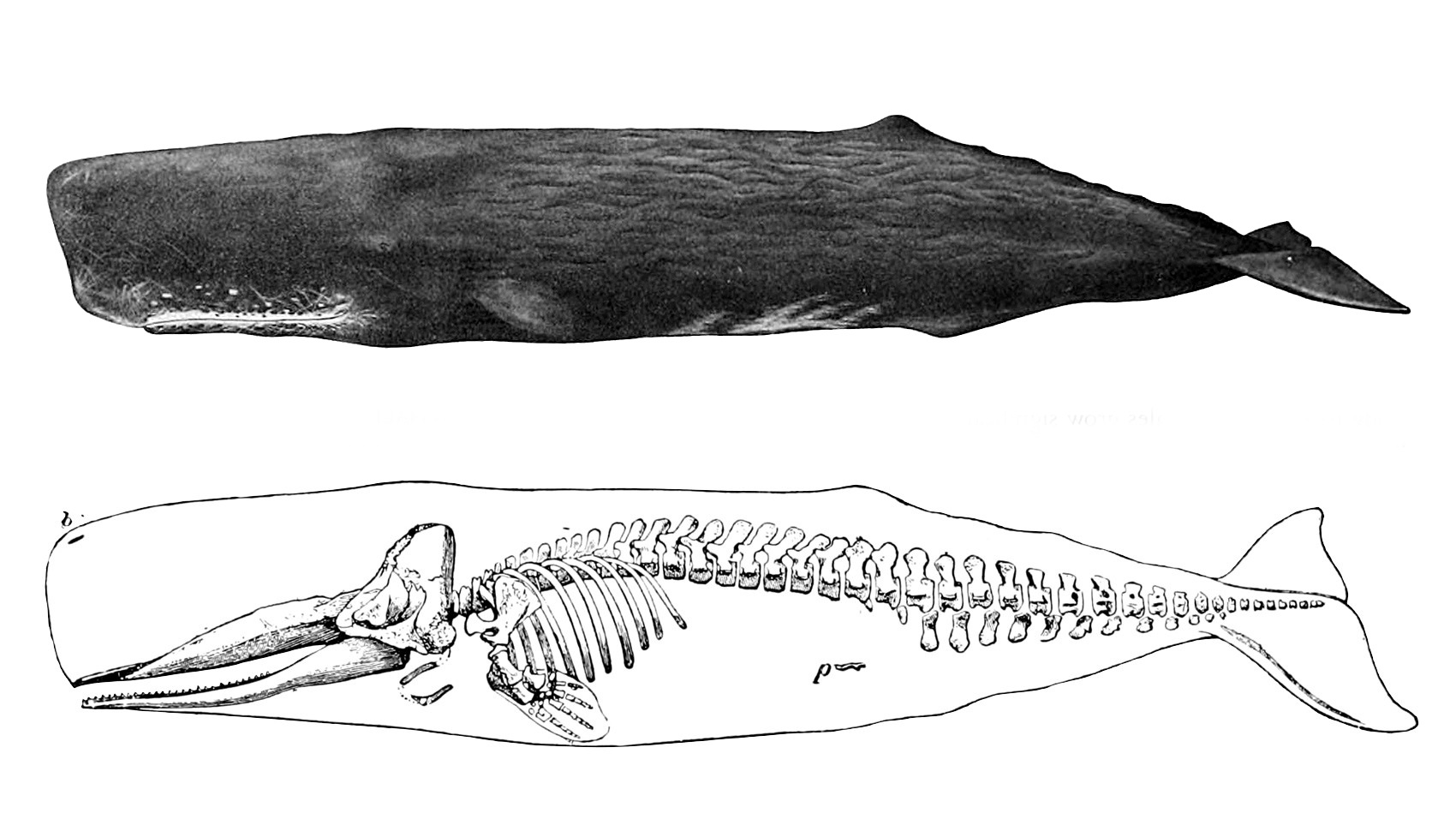

Le cachalot possède un corps gris foncé à la peau plissée. Son énorme tête carrée représente un tiers de sa longueur corporelle. Ce géant pèse en moyenne entre 15 et 50 tonnes et mesure entre 11 et 18 mètres, le mâle étant plus grand que la femelle. Caractéristique distinctive, le cachalot est doté d’un seul évent qui pointe légèrement vers la gauche. Ses nageoires ne ressemblent pas à celles des autres grandes baleines. Les nageoires pectorales sont petites et en forme de pagaie, et sa petite nageoire dorsale en forme de bosse est suivie d’une crête le long de sa colonne vertébrale jusqu’à une queue triangulaire. Membre du sous-ordre des baleines à dents (Odontoceti), le cachalot possède sur sa mince mâchoire inférieure une cinquantaine de grosses dents coniques, chacune pesant environ 1 kg. Cependant, les dents de sa mâchoire supérieure perforent rarement ses gencives.

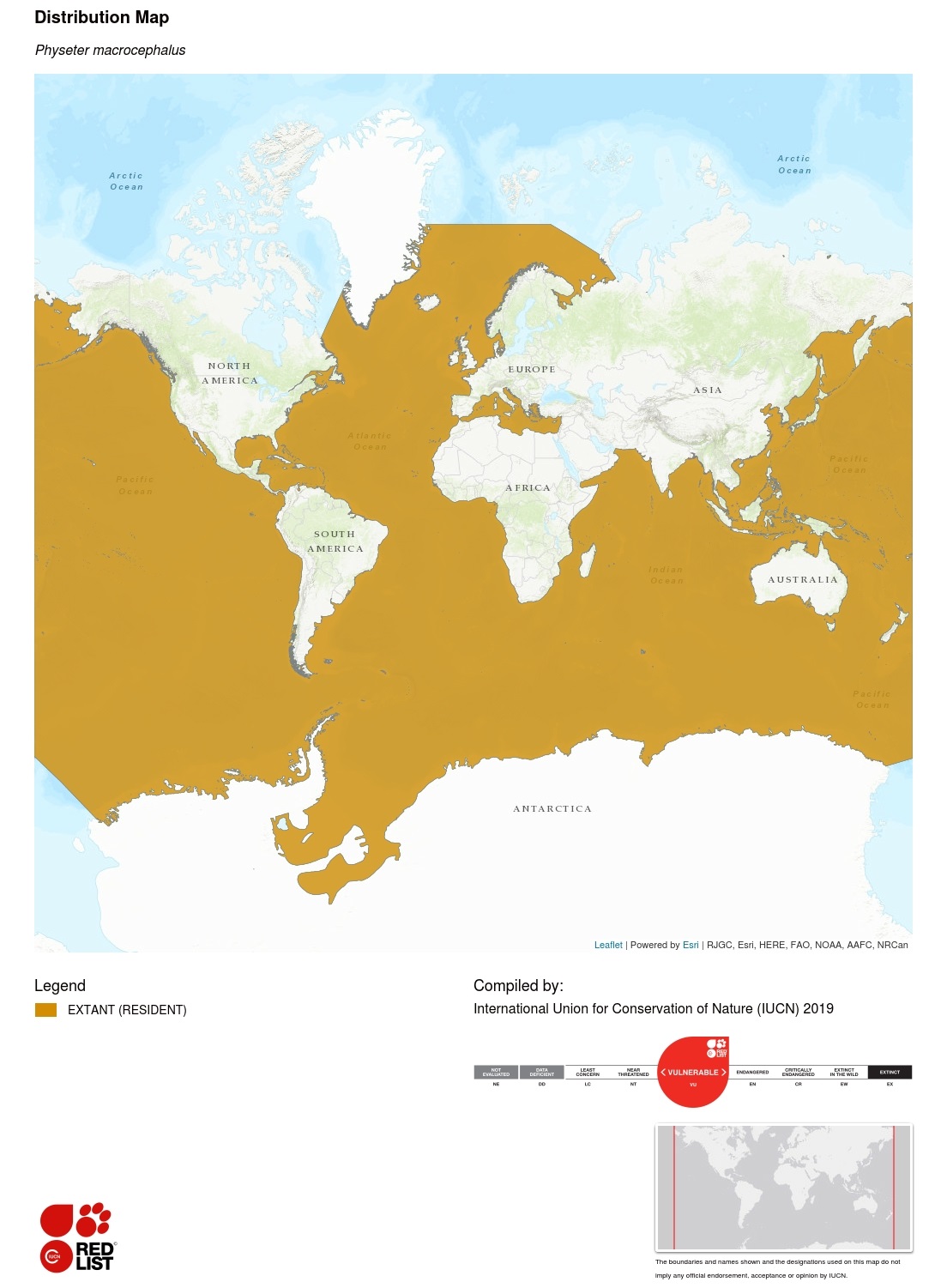

Répartition

Le cachalot est le mammifère marin le plus répandu, et on le trouve dans tous les océans du monde. Il chasse en eaux profondes, ce qui l’amène à passer la majeure partie de sa vie au large, loin des zones côtières. Cependant, la migration du cachalot, qui est très imprévisible, n’est pas aussi bien comprise que celle des baleines à fanons. Son comportement migratoire changerait en fonction de l’étape de son cycle de vie : les jeunes effectueraient une migration différente de celle des adultes.

Reproduction et développement

Le développement du cachalot mâle diffère grandement de celui de la femelle. Le mâle atteint la maturité sexuelle à l’âge de 20 ans et poursuit sa puberté jusqu’à la fin de la vingtaine. Ce n’est qu’à ce moment qu’il commence à adopter des comportements reproducteurs avec les femelles réceptives. Contrairement au mâle, la femelle atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 9 ans, lorsque sa croissance ralentit. Elle met ensuite bas tous les 5 à 7 ans. Après une gestation de 14 à 16 mois, la femelle donne naissance à un seul veau de 3,5 mètres et de 1 000 kg. Le baleineau peut manger de la nourriture solide au bout d’un an, bien qu’il puisse être allaité pendant plusieurs années. Le cachalot peut vivre jusqu’à 60 ans. La femelle atteint sa maturité sexuelle vers 30 ans, tandis que le mâle peut continuer à grandir jusqu’à 50 ans. Les mâles sont donc généralement beaucoup plus grands que les femelles.

Comportement

Le cachalot vit généralement en groupe très social, composé principalement de femelles, de leurs proches et de leur progéniture. On appelle ces groupes des « pouponnières ». Elles permettent aux femelles de s’occuper ensemble de leurs petits et de les protéger des prédateurs, comme les requins ou les orques. Les mâles restent dans ces groupes jusqu’à l’âge de 4 à 21 ans, puis ils rejoignent un troupeau d’autres mâles célibataires. Les jeunes mâles restent dans des troupeaux de célibataires jusqu’à environ 30 ans, puis se séparent du troupeau et commencent à migrer seuls. Les mâles matures migrent plus au nord que les groupes de femelles, et ils ne les rejoignent que pour la saison de reproduction hivernale sous les tropiques.

Régime alimentaire

Le cachalot passe une grande partie de sa vie à plonger dans les profondeurs de l’océan pour chasser des proies. Il peut descendre jusqu’à trois kilomètres de profondeur et retenir sa respiration pendant 120 minutes, même si la durée moyenne est plutôt de 45 minutes. Après chaque plongée, il passe du temps à la surface pour récupérer avant de replonger. Sa nourriture préférée est le calmar géant. Pour chasser le calmar géant dans les profondeurs de l’océan, le cachalot utilise l’écholocalisation pour naviguer dans l’obscurité. Parfois, le calmar géant riposte, laissant des cicatrices sur les cachalots. Parmi les autres proies plus faciles figurent les calmars plus petits, les pieuvres, les poissons, les crustacés et les requins de fond. Le corps du cachalot est particulièrement adapté pour résister à cette plongée profonde. La plongée à de telles profondeurs nécessite des concentrations élevées de protéines porteuses d’oxygène dans le sang. Cela permet d’apporter plus d’oxygène aux muscles. Sa cage thoracique est flexible, ce qui permet à ses poumons de se comprimer sous l’effet de la pression de la plongée. Ces plongées peuvent correspondre à une pression de plus de 250 atmosphères.

Chasse à la baleine

On recherche surtout le spermaceti, une substance grasse se trouvant dans la tête du cachalot lors de la chasse de ces géants. On l’utilise notamment pour les lampes à huile et les chandelles. En raison de cette dépendance au spermaceti, la chasse à la baleine vise prioritairement les cachalots entre 1800 et 1987, ce qui a presque décimé leur population. En raison de la menace prolongée que la chasse à la baleine fait peser sur les populations de cachalots, l’espèce ne s’est pas encore complètement rétablie.

Menaces et conservation

Le cachalot est classé comme une espèce vulnérable selon la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Cependant, en 1996, la population de cachalots de l’Atlantique est jugée non en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Malgré la fin de la chasse à la baleine en 1987, de nombreuses autres activités humaines menacent toujours les cachalots. La pollution peut nuire à leur santé et à leur reproduction. L’enchevêtrement dans les engins de pêche peut entraîner la noyade. Les collisions avec les navires, auxquelles ils sont plus exposés en raison de leur temps passé à la surface entre les plongées, peuvent entraîner des blessures et même la mort. De plus en plus d’éléments indiquent également que la pollution sonore nuit aux mammifères marins. Le bruit peut les inciter à quitter leur habitat de prédilection, accroître leur niveau de stress, modifier leurs chants et altérer leur comportement de recherche de nourriture. Lorsque les bruits sont trop forts, ces baleines peuvent subir une perte auditive permanente ou temporaire.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom