Le rorqual boréal (Balaenoptera borealis) est la troisième plus grande baleine à fanons. Au Canada, ces baleines sont présentes dans les océans Atlantique et Pacifique. On distingue deux sous-espèces de rorqual boréal : une sous-espèce du nord (Balaenoptera borealis borealis) et une sous-espèce du sud (Balaenoptera borealis schlegelii). Le rorqual boréal est l’une des baleines les plus rapides, il peut atteindre jusqu’à 55 km/h sur de courtes distances.

Description

Le rorqual boréal a un corps long et profilé, de couleur gris acier avec une pigmentation plus pâle sur la face ventrale. Il est moucheté de motifs décolorés et porte souvent des cicatrices causées par des prédateurs ou des collisions avec des navires. Il mesure en moyenne entre 12 et 15 m de long, mais peut atteindre 18 m, la femelle étant plus grosse que le mâle. Figurant parmi les plus grandes espèces de baleines, le rorqual boréal pèse en moyenne entre 15 et 20 tonnes, mais peut atteindre jusqu’à 45 tonnes, ce qui le classe au troisième rang en taille dans la famille des balaenoptéridés, après le rorqual bleu et le rorqual commun. Sa nageoire dorsale effilée et recourbée permet de le distinguer dans la nature. Il possède entre 32 et 60 courts sillons ventraux qui lui permettent d’étirer sa gueule et sa gorge lorsqu’il se nourrit. Animal filtreur, le rorqual boréal possède quelque 600 fanons foncés beaucoup plus fins que ceux de toutes les autres espèces de baleines à fanons. Grâce à deux évents sur son dos, son jet de souffle peut atteindre une hauteur de 3 à 4 m.

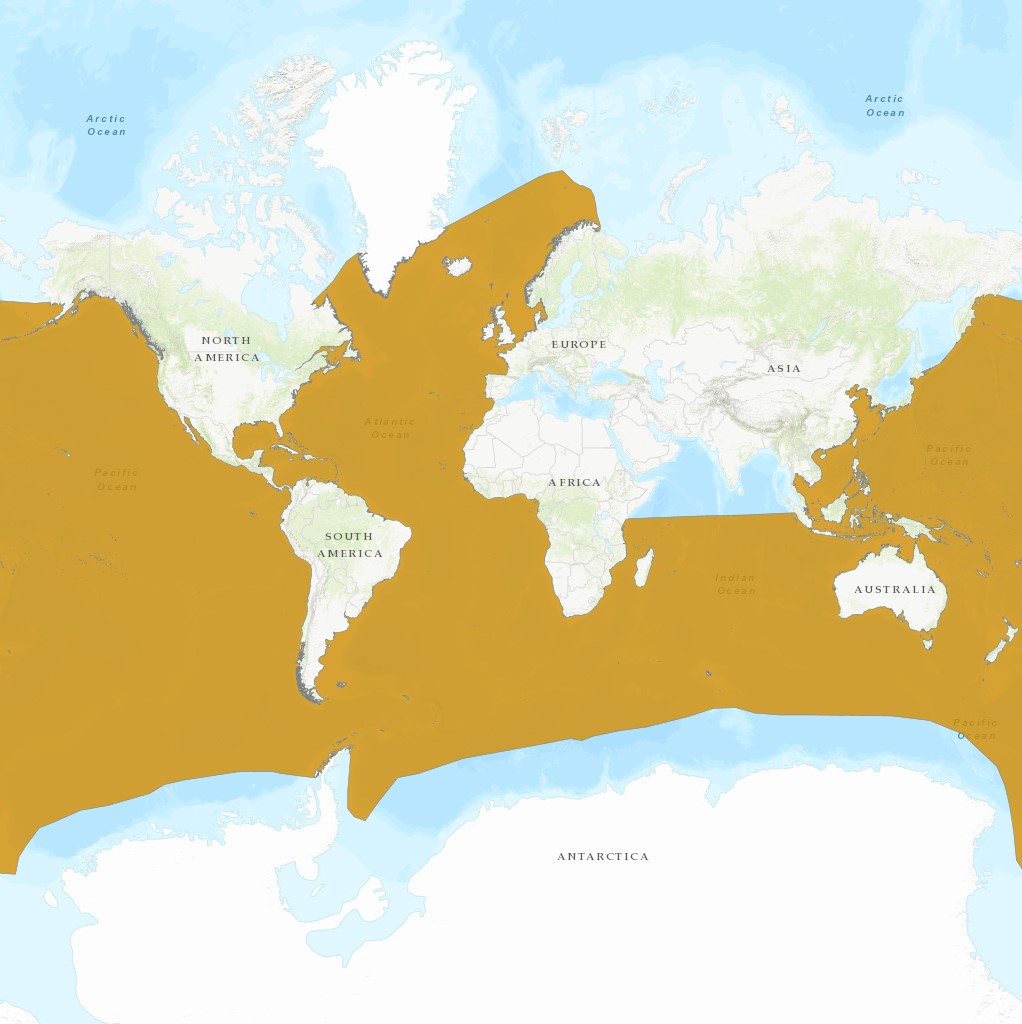

Répartition

Le rorqual boréal a une vaste aire de répartition dans les eaux libres pélagiques des latitudes tempérées et subpolaires. Il a une prédilection pour les eaux froides, entre 8 et 18 °C, et évite les eaux équatoriales chaudes ou les eaux polaires glaciales. On connaît mal les habitudes de déplacement et de migration du rorqual boréal, mais on le voit souvent au large des côtes, dans les eaux plus profondes. Contrairement à de nombreuses autres espèces de baleines, le rorqual boréal a un comportement migratoire incohérent. Il peut se trouver en abondance dans une zone et ne pas y revenir pendant de nombreuses années. Un tel comportement est rare chez les grandes baleines qui reviennent normalement chaque année dans les mêmes aires d’alimentation et d’allaitement. Dans l’ensemble, on sait qu’il passe l’été dans les hautes latitudes pour se nourrir et l’hiver à dans les basses latitudes, où il élève ses petits.

Reproduction et développement

Le rorqual boréal migre vers les latitudes subtropicales pendant l’hiver pour atteindre son aire de mise bas. Toutefois, on ne connaît pas l’endroit exact où la femelle donne naissance à ses petits. Après une période de gestion de 11 à 13 mois, le baleineau mesure de 4 à 5 m et pèse entre 700 et 900 kg. Ce baleineau reste avec sa mère et dépend d’elle pour se nourrir tout au long de l’hiver et pendant la migration printanière. Il est sevré au bout de six à neuf mois, une fois qu’ils ont atteint les aires d’alimentation estivales. À partir de ce moment, le baleineau est indépendant et continue de grandir. Le rorqual boréal atteint la maturité sexuelle entre 5 et 15 ans ou lorsqu’il atteint entre 12 et 13 m. La femelle se reproduit généralement tous les 2 ou 3 ans et donne naissance à un seul baleineau ou, beaucoup plus rarement, à des jumeaux. Le rorqual boréal peut vivre jusqu’à 70 ans.

Comportement et régime alimentaire

Pour se nourrir, le rorqual boréal, étant membre de la famille des baleines à fanons, engloutit de grandes quantités d’eau qu’il filtre au moyen de ses fanons pour ne garder dans sa gueule que les proies. Cependant, contrairement à la plupart des baleines à fanons, il utilise à la fois des stratégies d’« engouffrement » et d’« écrémage » pour se nourrir. Son régime est composé de poissons, de calmars, de krill, de copépodes et de zooplancton. Autre comportement inhabituel observable uniquement chez le rorqual boréal, il ne dresse pas la queue ou la nageoire caudale hors de l’eau lorsqu’il plonge. Après avoir plongé, il peut rester sous l’eau jusqu’à 20 minutes pour chasser des poissons ou des calmars dans les eaux plus profondes. Cette baleine est le plus souvent observée seule, mais on la trouve parfois en petits groupes de 2 à 5 individus, et des couples ont été observés restant ensemble pendant toute la saison de reproduction après l’accouplement.

Chasse à la baleine

Le rorqual boréal n’est visé par les activités de chasse à la baleine qu’à partir des années 1950 et 1960, après l’épuisement d’autres espèces telles que le rorqual bleu et le rorqual commun. Ayant été observé dans des zones similaires à celles de ces baleines menacées, le rorqual boréal devient par conséquent une espèce ciblée, en particulier lors des expéditions en Antarctique. On estime que pendant ces années de chasse à la baleine, la population des rorquals boréaux diminue de 80 %. Plus de 2 000 rorquals boréaux sont capturés au large des côtes de la Colombie-Britannique dans les années 1960. Le rorqual boréal n’est protégé par aucune réglementation jusqu’en 1986, date à laquelle la Commission baleinière internationale impose un moratoire interdisant l’abattage de toute espèce de baleine afin de protéger les populations restantes. Ces baleines figurent actuellement sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (Liste rouge de l’UICN). Au Canada, la Loi sur les espèces en péril classe également la population des rorquals boréaux du Pacifique sur la liste des espèces en voie de disparition. De plus, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué les populations de l’Atlantique et du Pacifique comme étant en voie de disparition.

Menaces et conservation

Depuis l’imposition du moratoire, la population de rorquals boréaux a du mal à retrouver son niveau initial, possiblement en raison de la perte de son habitat et de son aire de pêche. L’augmentation du nombre de bateaux de pêche et du trafic maritime accroît le risque d’enchevêtrement dans les engins de pêche, ainsi que le risque de collision avec les navires. L’industrie du transport maritime et les plates-formes de forage pétrolier produisent également beaucoup de pollution sonore très nocive pour ces animaux. En effet, comme toutes les baleines, les rorquals boréaux dépendent des sons sous-marins pour communiquer. Le changement climatique et la pollution représentent également des menaces, car ils sont susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et d’autres caractéristiques de l’eau comme la température, l’acidité et la teneur en oxygène, qui, à leur tour, peuvent nuire à la répartition des proies.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom