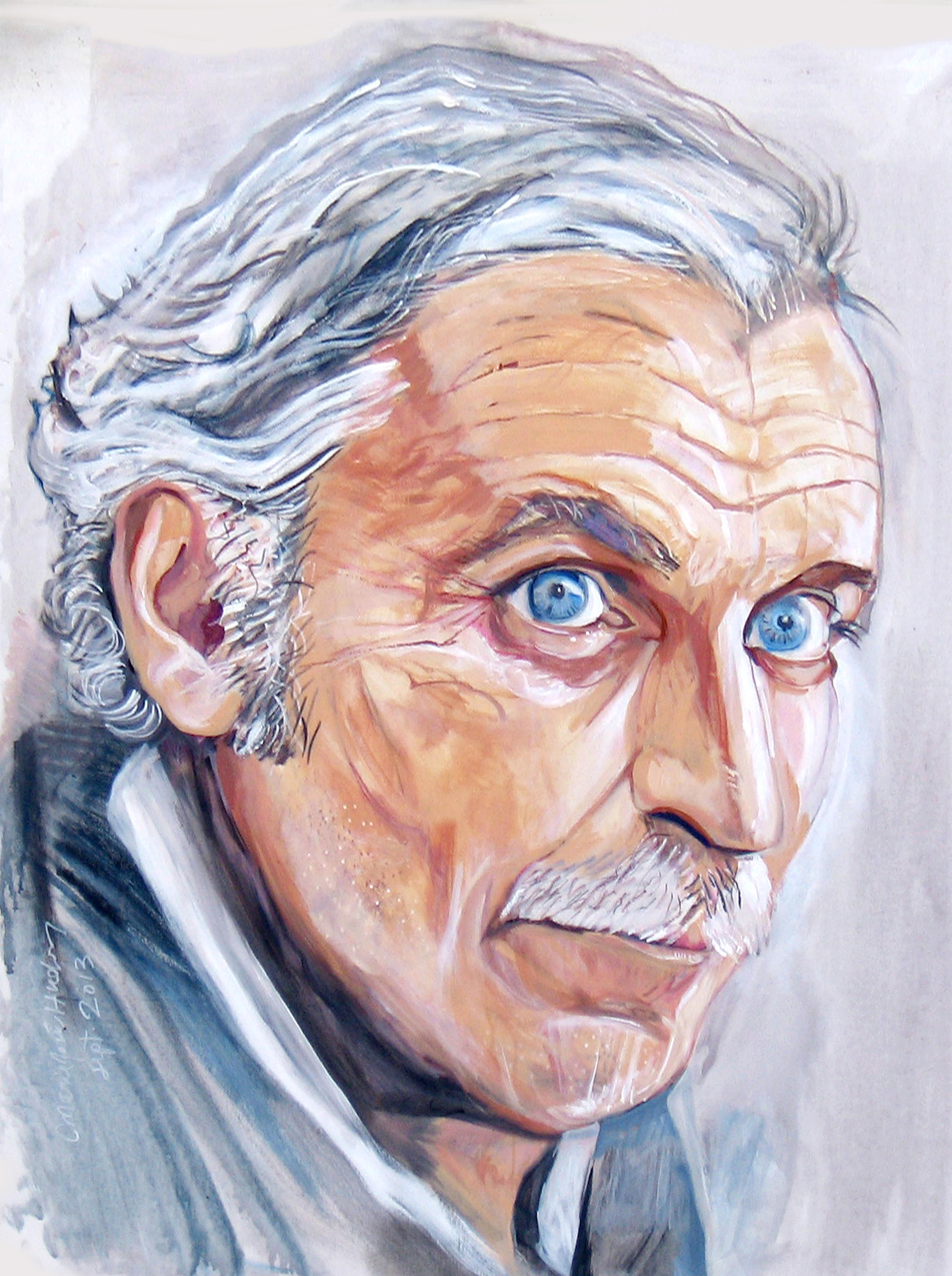

Gérard Poirier, O.C., O.Q., comédien à la télévision et au cinéma, homme de théâtre, enseignant (né le 4 février 1930 à Montréal, au Québec; décédé le 19 décembre 2021 à Montréal). Gérard Poirier incarne, pendant plus de 60 ans, une centaine de rôles. Il s’est démarqué par son excellente élocution, son français impeccable, son élégance et la justesse de ses interprétations. Il a également été porte-parole de l’Office québécois de la langue française.

Début de carrière

En 1952, Gérard Poirier est diplômé du programme Lettres et philosophie du collège André-Grasset. Il obtient ensuite un baccalauréat en pédagogie de l’École normale et enseigne au collège Saint-Denis. C’est à cette époque qu’il fonde une troupe de théâtre amateur, la Compagnie des Sept. En 1955, le comédien quitte l’enseignement, il se sent à l’étroit dans l’horaire rigide qu’impose la profession. Il décide de se lancer exclusivement dans une carrière de comédien. C’est une collègue qu’il a connue dans la Compagnie des Sept, Lucille Papineau, qui le recommande pour ses premières auditions à Radio-Canada. Dès son premier essai, il impressionne; il obtient ses premiers contrats dans des pièces radiophoniques et des feuilletons télévisés.

Gérard Poirier participe à la croissance du tout jeune Théâtre du Rideau Vert, où il collabore à une cinquantaine de productions. Il devient rapidement associé aux grands rôles de la dramaturgie classique. Il faut attendre jusqu’en 1965 pour le voir interpréter un rôle dans une pièce canadienne, notamment Une maison…un jour de Françoise Loranger. Gérard Poirier est également actif sur les planches des autres théâtres de la métropole, au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) et au Théâtre Jean-Duceppe notamment. (Voir Jean Duceppe.) Pour Lorraine Pintal, ancienne directrice du TNM, Gérard Poirier est associé aux classiques, comme Goldoni, Molière, Shakespeare.

À la fin des années 1960, Gérard Poirier est surpris par l’avènement du nouveau théâtre québécois, qui recourt à la langue populaire (joual) dans ses créations. En effet, à cette époque, des dramaturges québécois intègrent peu à peu la langue parlée par la population à leurs œuvres scéniques. Pourtant, l’élite intellectuelle a longtemps rejeté cette langue, perçue comme symptôme d’une décadence culturelle. Le théâtre s’exprime alors quant à lui en un français châtié, hybride entre le français international et un français teinté de canadianismes ― une manière de s'exprimer qui diffère de ce qui s'entend quotidiennement au Québec. Plus tard, en 2002, Gérard Poirier explique ce phénomène dans une entrevue donnée au quotidien Le Devoir :

On voulait ressembler aux grands acteurs qu’on admirait : François Rozet, Marthe Thiéry, etc. On ne jouait d’ailleurs que du répertoire français. Vers 1970, le joual s’impose; du coup, tout ce qu’on avait fait jusque-là n’était plus valable; on nous accusait d’être des colonisés.

En plus de sa carrière au théâtre, Gérard Poirier consacre quelques années à l’enseignement de l’art dramatique aux élèves du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. C’est au contact de ces jeunes qu’il réussit à comprendre les changements culturels qui s’opèrent à cette époque.

Télévision

Pendant de plus de 60 ans, Gérard Poirier occupe une place de choix dans le paysage télévisuel québécois. Il personnifie tour à tour : Dubois dans Radisson (1957 à 1958 ), Marcel Latour dans La pension Velder (1957 à 1961); Ovide Fontaine dans Symphorien (1970 à 1977); Manuel Dutilleux dans Le clan Beaulieu (1978 à 1982); Cyprien Fournier dans Le Temps d’une paix (1980 à 1986); Tancrède Rousseau dans Le Parc des braves (1984 à 1988); Joseph-Napoléon Drapeau dans Montréal ville ouverte (1992); le docteur Philippe Bachand dans Jamais deux sans toi II (1990 à 1992) et Les héritiers Duval (1995 à 1996); André Langlois dans Mon meilleur ennemi (2001 à 2003); et Mathias Fréchette dans L’Auberge du chien noir (2003 à 2017).

La comédienne Marie Tifo, sa collègue de jeu dans la série dramatique Le Parc des Braves, évoque l’influence et l’importance du comédien pour les générations qui ont suivi. Selon elle : « Gérard, c’était la noblesse. […] Jouer avec lui, c’était toujours un moment précieux. Je le garde dans mon cœur pour toujours ». Pour Marie Tifo, Gérard Poirier a eu une « empreinte très grande sur toute une génération d’acteurs ».

Cinéma

Gérard Poirier mentionne souvent qu’il aurait aimé recevoir plus d’offres pour le grand écran. En 1970, il y fait ses débuts avec Le Soleil des autres réalisé par Jean Faucher. On le voit également dans le rôle de Paul dans Les Beaux Dimanches (1974), du premier ministre Chevrier dans Panique (1977), du prêtre Folbêche dans l’adaptation cinématographique du roman Les Plouffe de Gilles Carle (1981) et de Jules, le père de Florence, dans la comédie Nuit de noces d’Émile Gaudreault (2001).

Course aux Oscars

En 2011, Gérard Poirier participe bénévolement au court-métrage Henry du réalisateur Yan England. Il incarne Henry, le personnage principal, qui s’inspire de la vie de Maurice England ― le grand-père maternel du cinéaste, décédé suite à une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer.

Lors de la 85e cérémonie des Oscars en 2013, Henry figure parmi les cinq films en lice pour le prix du meilleur court-métrage de fiction. Selon Gérard Poirier, l’œuvre a marqué les juges en raison de ses qualités techniques, surtout au niveau des jeux d’ombres et de lumières. C’est finalement Curfew de Shawn Christensen qui remporte le prestigieux trophée.

Ce rôle est prophétique pour Gérard Poirier, puisqu’il meurt de la maladie d’Alzheimer le 19 décembre 2021.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom