L’amiante est un minéral. Il sert à plusieurs fins. Par exemple, on peut l’utiliser pour l’isolation, les fours et les plaquettes de frein. Le Québec était le pays qui produisait le plus d’amiante au monde en 1949, soit 85 %. En février 1949, des milliers de mineurs d’une ville appelée Asbestos et de Thetford Mines déclenchent une grève (voir Val-des-Sources (Asbestos)). Le gouvernement du Québec s’oppose aux travailleurs. Il se range du côté du principal employeur, l’entreprise américaine Johns-Manville. L’Église catholique appuie les travailleurs (voir Catholicisme au Canada). Cela provoque un conflit entre le gouvernement et l’Église. La grève est connue pour deux raisons principales. Premièrement, elle est violente. Deuxièmement, elle contribue à établir les bases de la Révolution tranquille des années 1960. La Révolution tranquille marque une période où les francophones occupent davantage de postes de direction au Québec.

Cet article est un résumé en langage simple sur la grève de l’amiante de 1949. Si vous souhaitez approfondir le sujet, veuillez consulter notre article intégral, intitulé Grève de l’amiante de 1949.

Contexte

À la fin des années 1940, les mineurs d’amiante du Québec expriment leur mécontentement. Ils estiment qu’ils devraient recevoir plus d’argent. Ils revendiquent également de meilleures conditions de travail. Les mineurs d’amiante tombent souvent malades, l’inhalation de poussière d’amiante causant des maladies pulmonaires et différents types de cancers.

La grève

Le 14 février 1949, 5 000 travailleurs de quatre mines d’Asbestos et de Thetford Mines déclenchent une grève (voir Val-des-Sources (Asbestos)). Ils réclament un salaire horaire de 1 dollar, neuf jours fériés payés, une pension, un plan visant à limiter la quantité de poussière d’amiante et un contrôle syndical accru sur les mines. Un syndicat est une organisation qui tente d’aider les travailleurs. Le syndicat qui soutient les travailleurs en grève, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, est affilié à l’Église catholique (voir Catholicisme au Canada). (Voir aussi Confédération des syndicats nationaux.)

Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, s’oppose aux travailleurs. Il soutient l’entreprise propriétaire des mines d’amiante. Il s’oppose également aux grèves. Son gouvernement déclare la grève illégale et déploie un détachement de la police provinciale à Asbestos. En revanche, Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, se range du côté des grévistes. Il a beaucoup de pouvoir et d’autorité. La grève de l’amiante constitue la première grève appuyée par l’Église. Mgr Charbonneau demande à tous les prêtres de soutenir les travailleurs. Il leur demande également de recueillir de l’argent auprès de leurs paroissiens pour aider les grévistes. Maurice Duplessis, qui détient également du pouvoir et de l’autorité, s’emporte contre l’archevêque Charbonneau. Il semble avoir persuadé l’Église catholique du Québec de mettre fin au mandat de Mgr Charbonneau. Celui-ci est muté en Colombie-Britannique.

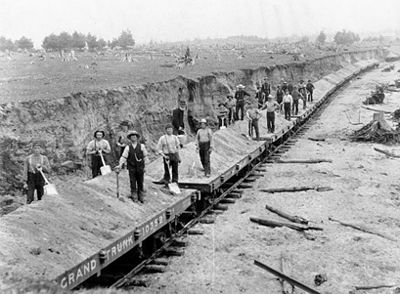

La grève prend rapidement une tournure violente lorsque de nouveaux ouvriers viennent travailler dans les mines. Ils sont engagés par la Johns-Manville, l’entreprise propriétaire des mines. Les grévistes tentent d’empêcher les ouvriers de remplacement d’accéder aux mines. Par la suite, une explosion survient sur la ligne de chemin de fer et un représentant de la compagnie est battu. L’entreprise demande alors aux tribunaux d’interdire aux travailleurs d’ériger des piquets de grève. Un piquet de grève, c’est lorsque des individus (travailleurs) forment une sorte de ligne et brandissent des pancartes pour défendre leur cause. Les tribunaux donnent raison à l’entreprise. La police intervient pour faire cesser le piquetage des travailleurs. Pour ce faire, elle a fait usage de gaz lacrymogène et tire des coups de feu en l’air. Le 5 mai, des grévistes attaquent des policiers en civil. Le lendemain, 400 policiers se rendent à Asbestos pour disperser les piquets de grève. La police arrête 180 mineurs en faisant usage de violence et de gaz lacrymogène. Les événements d’Asbestos deviennent célèbres, les journalistes en ayant été témoins en écrivent des articles.

Résultats

La grève pend fin le 1er juillet 1949. Les mineurs finissent par être mieux payés, mais certains perdent leur emploi. La grève contribue à mettre fin au règne de Maurice Duplessis et marque un tournant majeur dans l’histoire du Québec. De plus en plus de francophones en viennent à la conclusion qu’un contrôle du gouvernement s’impose pour bâtir un Québec qui servira leurs intérêts plutôt que ceux des entreprises non francophones ou de l’élite anglophone. (Voir aussi Révolution tranquille.)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom