L’industrialisation est un processus de changement économique et social. C’est un processus qui déplace les centres d’activité économique vers la concentration sur le travail, les salaires et les revenus. À partir du 19e siècle, ces changements ont pris deux formes au Canada. Premièrement, les activités sociales et économiques sont passées de l’agriculture et de l’extraction des ressources naturelles à la fabrication industrielle et aux services. Deuxièmement, les activités sociales et économiques sont passées des industries artisanales rurales à des activités industrielles urbaines. La production industrielle s’est déroulée dans le cadre d’un système d’usines privées, système dans lequel une plus grande proportion de la population s’attendait à être salariée tout au long de sa vie active. Par conséquent, l’industrialisation a entrainé des changements majeurs, non seulement sur le plan du travail et de l’économie, mais également dans l’organisation de la société et dans les relations entre les différents groupes de la société. Bien qu’il ait évolué pendant près de deux siècles, le processus d’industrialisation est considéré comme étant révolutionnaire, comme le suggère le terme « révolution industrielle », parce qu’il a marqué le passage du féodalisme au capitalisme, et de l’agriculture à la fabrication industrielle et aux services, des changements qui ont fondamentalement altéré l’existence humaine.

Ce texte est l’article intégral sur l’industrialisation au Canada. Si vous souhaitez lire un résumé en langage simple, veuillez consulter : Industrialisation au Canada (résumé en langage simple).

Contexte international

Alors que l’Amérique du Nord britannique connait sa propre industrialisation, des développements internationaux façonnent la manière dont les Canadiens la vivent pour la première fois. Avant la Confédération, le Canada est marqué par sa relation mercantiliste avec la Grande-Bretagne. Le mercantilisme part du principe que les colonies fournissent des matières premières à la « mère patrie », tandis que celle-ci exporte à son tour des produits finis vers les colonies.

La première révolution industrielle débute au milieu du 18e siècle en Grande-Bretagne. C’est une époque au cours de laquelle des avancées technologiques sont réalisées, comme la machine à filer et l’énergie à vapeur. C’est également à cette époque que les innovations dans le secteur des machines à outils permettent le passage de l’agriculture à des industries artisanales à grande échelle de tissage et de textiles. La première révolution industrielle apporte également le développement des chemins de fer, des navires de fer et des outils de fabrication. La Grande-Bretagne est le premier pays à connaitre cette phase de l’industrialisation, qui commence plus tard en Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Japon. Après la fin du mercantilisme en Grande-Bretagne dans les années 1840, l’Amérique du Nord britannique commence à s’engager dans des activités qui mènent au début de l’industrialisation.

Femme utilisant une machine à filer

La machine à filer a été inventée par James Hargreaves au 18e siècle. La machine à filer était une machine qui permettait à une personne de filer plusieurs fils. Impression colorisée en noir et blanc, artiste inconnu.

(Photo de The Print Collector/Getty Images)

Première révolution industrielle en Amérique du Nord britannique : les années 1780 à 1860

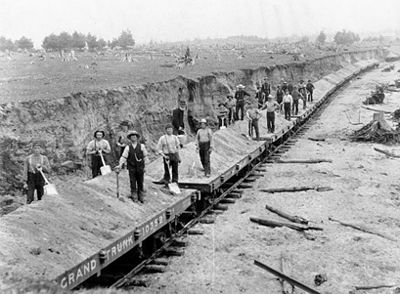

Le passage d’une économie largement fondée sur l’agriculture et l’exploitation des ressources à une économie manufacturière est stimulé par le passage de l’énergie éolienne à l’énergie à la vapeur et par l’adoption de nouvelles technologies de transport. Dans l’Amérique du Nord britannique du milieu du 19e siècle, les débuts de l’industrie sont centrés sur le développement des chemins de fer, qui relient ce qui est aujourd’hui l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes et l’est des États-Unis. Le début de l’industrialisation est également façonné par la création de canaux, comme le canal Lachine à Montréal (années 1820), qui facilitent le transport des marchandises.

Dans les années 1850, certaines activités manufacturières, comme des petites usines qui fabriquent de l’équipement agricole, des outils et d’autres produits de métal, se développent à Montréal, à Toronto et dans d’autres centres plus petits. À la même époque, les progrès réalisés dans certains secteurs de l’économie comme le brassage, la meunerie, les textiles et la construction navale remodèlent les économies et établissent les bases d’une industrialisation encore plus poussée. Les premiers entrepreneurs petits-bourgeois de la première révolution industrielle reflètent également la croissance d’une classe capitaliste émergente qui utilise en grande partie des fermes familiales de petites et moyennes tailles. Pendant cette période, les investissements industriels sont souvent financés par des obligations britanniques.

Deuxième révolution industrielle au Canada : les années 1860 à 1950

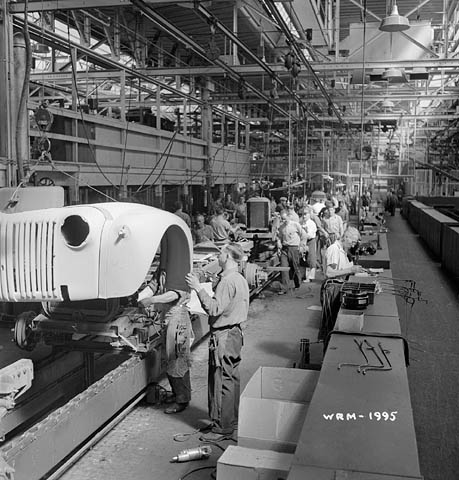

La deuxième révolution industrielle commence à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle est marquée par l’automatisation de masse et la chaine de montage mobile, les usines à grande échelle et la gestion du temps des ouvriers. Pendant cette période, les compagnies remodèlent la fabrication, la consommation, le travail et le paysage urbain. La deuxième révolution industrielle transforme profondément l’Amérique du Nord, particulièrement les États-Unis, où les économies d’échelle, dans les secteurs du chemin de fer, de l’acier, des biens de consommation et de l’automobile, métamorphosent l’économie. Parallèlement à de nouvelles avancées technologiques et à l’évolution des processus de production, la fabrication de masse atteint sa maturité. Dans l’industrie automobile, des entrepreneurs et des industriels comme Henry Ford révolutionnent l’assemblage de masse en créant de gigantesques usines conçues pour fabriquer des voitures standardisées, peu coûteuses et durables, s’éloignant de l’approche artisanale, où l’on construisait des voitures luxueuses pour des clients fortunés. La production de masse génère de nouveaux marchés pour les automobiles, et démocratise à la fois la production et la consommation de voitures.

Cette dynamique se manifeste dans une foule de secteurs de l’économie canadienne, de la transformation de la viande aux outils agricoles en passant par les biens de consommation à petite échelle et la fabrication d’automobiles. La plus grande partie de cette activité économique se déroule en Ontario et au Québec, où sont établies les premières industries. L’extraction des ressources naturelles, particulièrement le charbon, le bois, le pétrole et les métaux, stimule ces secteurs, et illustre également l’impact plus large de l’industrie manufacturière sur les communautés non urbaines. Les industries du charbon et de l’acier connaissent également un développement important en Nouvelle-Écosse, avec une certaine activité dans l’industrie de la construction navale.

Après la Confédération de 1867, des secteurs manufacturiers de l’économie sont protégés par les droits de douane mis en place par la Politique nationale (1879). Cette politique a pour but de créer et de protéger l’industrie au Canada en imposant une taxe allant jusqu’à 20 % sur les biens fabriqués dans d’autres pays. Tandis qu’elle protège certaines industries, la Politique nationale facilite également la création de succursales. Celles-ci sont des usines appartenant à des entreprises basées dans d’autres pays, le plus souvent les États-Unis, qui sont créées au Canada afin de contourner le mur tarifaire protectionniste. Dans les années 1920, les succursales américaines dominent certains secteurs industriels du Canada, dont l’assemblage automobile, mais également les produits de consommation, les produits chimiques et les pièces d’automobiles. La Politique nationale alimente aussi les griefs régionaux. L’Ouest et les Maritimes soutiennent que la politique profite injustement aux industriels, aux travailleurs, aux banquiers et à la population du centre du Canada.

La Première Guerre mondiale accélère la deuxième révolution industrielle au Canada. Pour soutenir l’effort de guerre, l’État adopte des politiques interventionnistes qui favorisent la fabrication de munitions et d’armes, de transport et d’autres équipements de soutien (voir aussi Commission impériale des munitions).

Les économies industrielles basées sur les salaires attirent les immigrants et d’autres Canadiens dans les villes, où se concentre la plus grande partie de l’activité industrielle (voir Urbanisation). Pendant la crise des années 1930, la majorité de la population du Canada devient urbaine. Le passage à une économie basée sur les salaires entraine d’énormes difficultés au cours de la crise économique. Les mises à pied massives dans les centres industriels poussent de nombreuses personnes à remettre en question le système capitaliste, dont l’industrialisation constitue une grande partie.

La Deuxième Guerre mondiale met fin à la crise économique, car elle déclenche une intervention massive des planificateurs de l’État fédéral dans l’économie industrielle. Ces planificateurs mettent sur pied de nouvelles industries et des sociétés d’État, et ils incitent les industries privées à produire de la machinerie, de l’équipement de transport et des armes et munitions pour l’effort de guerre. Par exemple, Ottawa crée la Société Polymer, une société d’État, qui produit du caoutchouc pour l’effort de guerre, ce qui contribue à revitaliser l’industrie chimique dans le sud-ouest de l’Ontario. Dans des endroits comme Windsor, Oshawa et Ajax, des fabricants de premier plan, comme General Motors of Canada, fabriquent de l’équipement et des véhicules sous contrat pour le gouvernement canadien. La production de biens de consommation est suspendue pour la durée de la guerre. Pendant ce temps, la construction navale est en plein essor sur la côte atlantique, et la production d’acier domine dans des villes comme Hamilton en Ontario. À la fin de la guerre, le Canada a atteint le plein-emploi.

Impacts sur le milieu de travail et les relations entre la main-d’œuvre et les capitaux

La croissance de la fabrication industrielle de masse à la fin du 19e siècle remodèle profondément le travail. À l’époque du rapport de la Commission royale d’enquête sur la relation entre le capital et le travail de 1889, il est clair que le travail salarié est devenu la principale forme de travail pour de nombreux Canadiens. Néanmoins, les conditions de travail qu’ils connaissent et les salaires qu’ils gagnent sont, la plupart du temps, loin d’être idéaux. Les milieux de travail sont dangereux, insalubres et souvent exigus. Les accidents de travail sont une chose commune. Les salaires et les horaires sont pénibles, et le travail des enfants est une pratique courante. Les industries du tabac et des textiles, l’industrie lourde, ainsi qu’une foule d’autres industries font partie d’un système industriel qui exploite les travailleurs (voir Histoire des travailleurs).

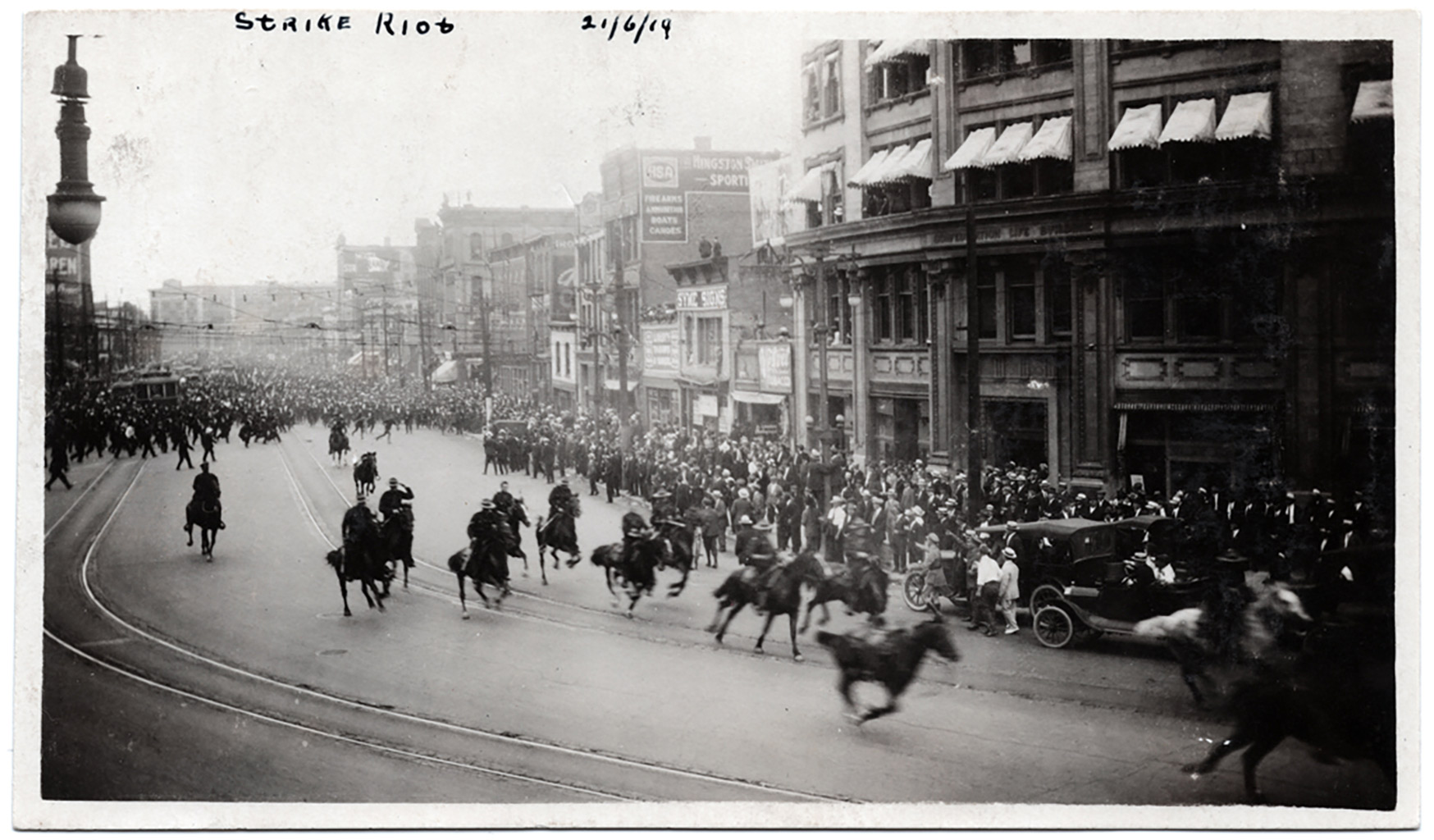

Les syndicats ouvriers font leur apparition à la fin du 19e siècle et au début du 20e pour combattre l’exploitation de la classe ouvrière. Des différends au sein du mouvement ouvrier, entre les syndicats de métiers et les syndicats industriels, quant à savoir qui doit faire partie des syndicats ouvriers, divisent souvent ces efforts. Mais la syndicalisation et la lutte pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail se poursuivent. Au moment de la grève générale de Winnipeg (1919), le Canada fait face à une résurgence du mouvement ouvrier, contesté par les intérêts corporatifs et le gouvernement qui répriment les organisations ouvrières par le biais du système juridique (voir Syndicats ouvriers).

Pendant la crise des années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement syndical grandit et défie le système capitaliste. Des organisations comme le Congrès canadien du travail et des nouveaux syndicats comme les Travailleurs unis de l’automobile, un syndicat international, réussissent à organiser les industries et à obtenir une reconnaissance et des droits pour les syndicats. Ils lancent des grèves massives et des manifestations sur les lieux de travail dans tout le pays pendant la guerre. Des changements au système juridique, comme la décision de 1946 du juge Ivan Rand d’assurer le versement des cotisations syndicales, que les employés soient membres d’un syndicat ou non, contribuent également à faciliter la mise en place de syndicats industriels au Canada (voir Formule Rand). Les travailleurs industriels luttent pour obtenir des négociations collectives, un salaire minimum, des pensions, des vacances payées, des avantages sociaux, une réglementation des heures de travail et des lois qui les protègent contre le chômage, les accidents de travail et les pratiques d’embauche discriminatoires.

Dès la fin du 19e siècle, les familles canadiennes commencent à passer d’une économie basée sur l’agriculture à une économie basée sur le travail industriel et les salaires en zones urbaines. Pour cela, tous les membres de la famille doivent travailler pour un salaire, soit en usine (pour la plupart des pères et des enfants, mais de plus en plus des femmes également), soit à la maison, où les femmes prennent des pensionnaires, font le ménage et travaillent à la pièce pour arrondir le revenu familial. Les salaires, par opposition à l’agriculture de subsistance ou la vente de récoltes, deviennent la principale forme de travail des Canadiens, particulièrement après les années 1920. Ceci reflète le système profondément basé sur les classes de l’économie industrielle, qui place les moyens de production entre les mains d’un petit groupe d’élites riches.

Ère post-industrielle

Dans les années 1950, le travail industriel est à son apogée au Canada. Des autos, des avions, de l’acier, des produits chimiques, des appareils électroménagers et d’autres biens de consommation sont fabriqués au Canada. Le travail industriel constitue le plus important segment de la main-d’œuvre masculine, un segment privilégié par les politiques gouvernementales qui encouragent l’idéal de l’homme en tant que soutien de famille. Dans les années 1960 et 1970, près de 30 % de la population active du Canada est syndiquée, souvent dans un syndicat industriel. Le paysage industriel est marqué par de grandes entreprises et compagnies manufacturières comme Massey-Ferguson, Bombardier, General Motors du Canada, Dominion Steel and Coal Corporation et A.V. Roe Canada Limited.

Opération de soudage robotisé automatisé sur une chaine de montage

Les cabines des camionnettes General Motors passent par une opération de soudage robotisé automatisé sur la chaine de montage de l’usine d’assemblage de camions d’Oshawa en Ontario, le 26 octobre 2007.

(Photo de Norm Betts/Bloomberg via Getty Images)

Entre les années 1960 et 1980, l’automatisation, les nouveaux processus de fabrication et les progrès de la productivité commencent à changer la nature du travail industriel, entrainant une plus grande dépendance à l’égard de la technologie et de l’efficacité des travailleurs. Simultanément, la compétition de nations nouvellement industrialisées ou réindustrialisées en Europe et en Asie pousse les fabricants canadiens à demeurer compétitifs et à innover. À partir des années 1960, tant au Canada, et encore plus aux les États-Unis, la désindustrialisation commence à se produire, plus particulièrement dans le Midwest industriel.

Après les années 1990, la désindustrialisation devient un facteur important du discours économique, particulièrement en Ontario, où une grande partie de l’économie industrielle est située. Une partie de cette désindustrialisation est causée par des accords commerciaux comme l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce/Organisation mondiale du commerce, ainsi que des accords régionaux comme l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (1989) et l’Accord de libre-échange nord-américain (1994) (voir Le Canada et l’Organisation mondiale du commerce; Le Canada et l’ALENA). Ces accords commerciaux démantèlent effectivement l’approche protectionniste de la Politique nationale. Pendant ce temps, l’automatisation, l’innovation et l’augmentation de la productivité ont pour résultat que moins de travailleurs sont nécessaires pour produire des biens manufacturés.

Après 1973, suite à l’embargo pétrolier imposé par les pays arabes qui contribue à provoquer l’inflation et le déclin économique dans une grande partie de l’Occident, de nombreux biens durables et consommables sont de plus en plus fabriqués à l’extérieur du Canada et de l’Amérique du Nord. Dans les années 2000, l’industrie de l’assemblage automobile en Ontario est confrontée à une restructuration et un déclin. Le Pacte de l’automobile de 1965, un accord commercial administré qui assure quelques garanties pour la production au Canada, est jugé contraire aux règles du commerce international, et l’économie nord-américaine fait face à la crise financière de 2008-2009 (voir Récession au Canada; Récession de 2008-2009 au Canada).

Dans les années 1970, la révolution informatique et les technologies numériques transforment les milieux de travail. Les impacts sont multiples. Avec une quantité croissante de travail industriel effectué par l’automatisation, incluant les processus robotiques, le travail manufacturier devient un segment moins important de l’économie industrielle. Simultanément, l’informatisation fait basculer une grande partie de l’économie moderne vers le secteur des services, et la vente au détail, l’ activité bancaire et la finance, les communications et d’autres aspects de l’ économie prennent la place de l’industrie manufacturière.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom