Naviguer « Droit et politique »

-

Macleans

Tory Ontario's Mega-Week

Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (27/01/1997)

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Tory rouge

L'expression « tory rouge » est devenue populaire au milieu des années 1960, quand Gad Howoritz qualifia George Grant de tory rouge.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Tournoi de hockey Canada-URSS de 1972 (Série du siècle)

Pour beaucoup de Canadiens, en particulier les baby-boomers et la génération X, la série de huit matchs de hockey opposant Équipe Canada et l’Union soviétique en septembre 1972 représente l’un des plus grands moments de l’histoire du sport au Canada. D’aucuns s’attendent à ce que le Canada l’emporte facilement contre l’URSS, mais cette confiance disparaît après le premier match se soldant par une défaite. Lors d’un dernier match tendu à Moscou, les deux équipes sont à égalité jusqu’aux toutes dernières secondes de la quatrième période, lorsque le Canadien Paul Henderson compte finalement le but gagnant. Le tournoi est devenu autant une représentation de la bataille politique de la guerre froide entre la démocratie et le communisme et entre la liberté et l’oppression qu’un combat de hockey. Ce tournoi a eu un effet marquant et durable dans le monde du hockey au Canada et dans le reste du monde.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/7e070d7b-a05a-4d77-bdbc-971d8422b2bd.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/7e070d7b-a05a-4d77-bdbc-971d8422b2bd.jpg

-

Article

Tragédie de Polytechnique

Le 6 décembre 1989, un homme entre dans une classe de génie mécanique à l’École Polytechnique de Montréal, armé d’un fusil semi-automatique. Après avoir séparé les hommes des femmes, il ouvre le feu sur elles en criant : « Vous êtes toutes des féministes. » Il tue 14 jeunes femmes et blesse 13 autres personnes. Il retourne ensuite son arme contre lui. Dans sa note de suicide, il reproche aux féministes d’avoir ruiné sa vie. Sa note énumère 19 « féministes radicales » qu’il aurait tuées, écrit-il, s’il en avait eu le temps. Sur la liste se trouvent des femmes bien connues au Québec, dont des journalistes, des vedettes de la télévision, des syndicalistes.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e46a9a44-231e-4000-8a86-dae26e0d9a25.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e46a9a44-231e-4000-8a86-dae26e0d9a25.jpg

-

Article

Trahison

La trahison est probablement l'infraction la plus ancienne et la plus grave dans les sociétés politiques, à la seule exception peut-être du meurtre. La première loi anglaise sur la trahison qui remonte à 1351 est le fondement de toutes les lois sur la trahison dans les pays anglophones.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Traité de Breda

Accords signés le 21 juillet 1667 à Breda, aux Pays-Bas, entre l'Angleterre et les Pays-Bas, et entre l'Angleterre et la France, mettant fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise. L'ancien traité reconnaissait la conquête anglaise de la Nouvelle-Amsterdam (New York) en 1664.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Traités de Fort Stanwix (1768 et 1784)

Le premier traité de Fort Stanwix est signé en 1768 entre les Haudenosaunee (également connus sous le nom de Six Nations ou de Confédération iroquoise) et le surintendant britannique des Affaires indiennes du district Nord, sir William Johnson. Il s’agit du premier traité majeur à être négocié dans le cadre fixé par la Proclamation royale de 1763. Cinq ans après que la Proclamation a fixé la limite ouest de l’installation des colons dans les Appalaches, réservant l’immense région continentale nord‑américaine comme territoire autochtone, le Traité de Fort Stanwix repousse cette frontière occidentale jusqu’à la rivière Ohio, ouvrant ainsi de nouvelles terres aux colons blancs. Le deuxième traité de Fort Stanwix, signé en 1784, est une entente entre les Haudenosaunee et les États‑Unis, nouvellement indépendants. Il redessine les limites orientales du premier traité de Fort Stanwix, organisant la cession de territoires autochtones supplémentaires.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Traité de Gand

Le Traité de Gand a été signé à Gand, en Belgique, la veille de Noël 1814 par la Grande-Bretagne et les États-Unis et met fin à la GUERRE de 1812.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/69a62e0d-3a5c-45fe-9b42-ec67fb4f5d02.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/69a62e0d-3a5c-45fe-9b42-ec67fb4f5d02.jpg

-

Article

Traité de l’île Saint-Joseph (nº 11)

Le Traité de l’île Saint-Joseph de 1798 (également connu sous le nom de Traité no 11 dans le système de numérotation du Haut-Canada) était un accord foncier précoce entre les peuples autochtones et les autorités britanniques du Haut-Canada (maintenant l’Ontario). Il faisait partie d’une série de cessions de terres du Haut-Canada. Le Traité de l’île Saint-Joseph englobait l’ensemble de l’île Saint-Joseph, connue sous le nom de « Payentanassin » en langue anishinaabemowin. Cette île de 370 km2 est située à l’extrémité nord du lac Huron, dans le chenal entre les lacs Huron et Supérieur. Les Britanniques avaient besoin d’un poste dans la région pour protéger leurs intérêts et maintenir le contact avec les peuples autochtones de la région. Ils savaient également qu’ils devraient évacuer leur poste de Michilimackinac en vertu du traité de Jay et cherchaient donc un autre emplacement.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/StJosephIslandTreaty/StJosephIslandTreaty1.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/StJosephIslandTreaty/StJosephIslandTreaty1.jpg

-

Article

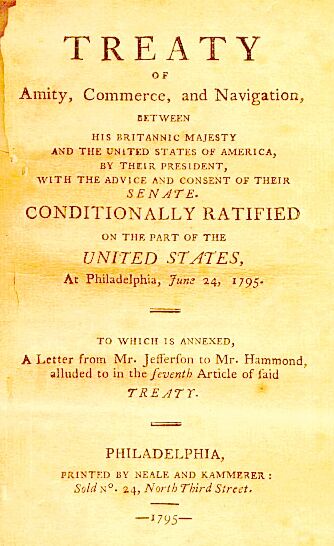

Traité Jay

Le traité Jay a été signé le 19 novembre 1794 par les représentants du Royaume-Uni et des États-Unis. Il est le résultat de négociations commerciales et territoriales. Le traité est connu pour avoir permis aux peuples autochtones du Canada de vivre et de travailler librement aux États-Unis. Le gouvernement canadien ne reconnaît toutefois pas cette disposition mutuelle sur le plan légal.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e2ed8154-40d4-4e3e-b31e-c5e732db0af5.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e2ed8154-40d4-4e3e-b31e-c5e732db0af5.jpg

-

Article

Traité de Longueuil de Murray (1760)

Le 5septembre 1760, trois jours avant la capitulation de Montréal, le chef des Hurons-Wendats de Lorette, qui a accompagné dans la région de Montréal l’armée française en retraite de Québec, aborde le général James Murray à Longueuil. Un traité de paix, appelé traité de Longueuil de Murray ou simplement traité de Murray, est conclu, en vertu duquel les Hurons-Wendats passent sous la protection britannique.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/32a4e97d-85ed-4182-acd7-1f2fa6862fe7.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/32a4e97d-85ed-4182-acd7-1f2fa6862fe7.jpg

-

Article

Traité de l'Oregon

Le Traité de l’Oregon était une entente conclue entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il est entré en vigueur le 15 juin 1846. Il a officialisé la frontière entre les États-Unis et l’Amérique du Nord britannique à l’ouest des Rocheuses. Il a prolongé la frontière longeant le 49e parallèle, puis l’a fait passer « au milieu » du détroit séparant l’île de Vancouver du continent jusqu’à l’océan Pacifique. Le traité a ainsi résolu un différend important entre les deux nations. Toutefois, comme il ne précisait pas exactement quels canaux la frontière traversait entre l’île de Vancouver et le continent, les deux puissances ont fini par se disputer les îles San Juan. Un conflit diplomatique en a résulté en 1859. Il est connu sous le nom de guerre du cochon.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/OregonTreaty/Vancouver_Island-relief.png" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/OregonTreaty/Vancouver_Island-relief.png

-

Article

Traité de paix entre les Britanniques et les Inuits

Le traité de paix entre les Britanniques et les Inuits a été signé à Château Bay, au Labrador, le 21 août 1765, entre Hugh Palliser, le gouverneur de Terre-Neuve, et les représentants des Inuits du centre et du sud du Labrador. Les Britanniques avaient suggéré ce traité pour résoudre les tensions entre les Inuits et les Britanniques, pour soutenir les intérêts britanniques, et pour offrir aux Inuits la protection des Britanniques, ainsi que pour certains autres avantages. (Voir aussi Traités avec les peuples autochtones au Canada et Relations entre les Autochtones et les Britanniques avant la Confédération.)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/BritishInuitPeaceTreaty/ChateauBay.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/BritishInuitPeaceTreaty/ChateauBay.jpg

-

Article

Traité de Paris (1763)

Le traité de Paris, signé le 10 février 1763, met fin à la guerre de Sept Ans entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne. Il marque la fin du conflit en Amérique du Nord et jette les bases du Canada actuel. C’est par ce traité que la France cède officiellement la Nouvelle-France aux Britanniques et quitte presque entièrement le continent.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Traité de Paris de 1783

Le traité de Paris a été ratifié le 3 septembre 1783. Il a mis un terme à la Révolution américaine. Il a également établi les limites entre les États-Unis et l’ Amérique du Nord britannique. L’entente a également donné aux États-Unis les terres réservées aux peuples autochtones. Ce transfert a trahi de ce fait les traités et alliances antérieurs entre les Britanniques et les Autochtones.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9