Naviguer « Science et technologie »

-

Article

Grève de l'amiante de 1949

La grève de l’amiante a commencé le 14 février 1949 et a paralysé les principales mines d’amiante du Québec pendant près de cinq mois. Le gouvernement du Québec s’est rangé du côté du principal employeur, une entreprise américaine, contre les 5000 mineurs syndiqués. Dès le début, la grève a créé des conflits entre le gouvernement provincial et l’Église catholique romaine, qui prenait habituellement parti pour le gouvernement (voir Catholicisme au Canada). Ce conflit de travail, l’un des plus longs et des plus violents de l’histoire du Québec, a contribué à jeter les bases de la Révolution tranquille. Ce texte est l’article complet sur la grève de l’amiante de 1949. Si vous souhaitez lire un résumé en termes simples, veuillez consulter : Grève de l’amiante de 1949 (résumé en langage simple).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/Asbestos_Strike/Asbestos_Strike_11133.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/Asbestos_Strike/Asbestos_Strike_11133.jpg

-

Article

Grippe au Canada

La grippe est une maladie contagieuse commune des voies respiratoires. Il existe quatre types de virus responsables de la grippe : A, B, C et D. Les virus de la grippe A, B et C peuvent infecter les humains, tandis que celui de la grippe D affecterait principalement les animaux tels que les bovins et les porcs. Le virus de type C est rare comparé aux virus de type A et B, principaux responsables des « grippes saisonnières », qui circulent chaque hiver au Canada et dans d’autres pays. Le virus de type A est également la source des pandémies de grippe. Cinq pandémies de grippe ont été observées au Canada depuis la fin du 19e siècle, en 1890, 1918, 1957, 1968 et 2009. Au Canada, on estime que la grippe entraîne en moyenne 12 200 hospitalisations et 3 500 décès chaque année.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/73780e73-cf0f-4654-b6da-da083ddb6c53.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/73780e73-cf0f-4654-b6da-da083ddb6c53.jpg

-

Article

Grippe aviaire au Canada

L’influenza aviaire, plus communément appelée grippe aviaire, est une maladie virale contagieuse qui peut affecter plusieurs espèces d’oiseaux utilisés pour la production alimentaire (p. ex. les poulets, les dindes), ainsi que les oiseaux de compagnie, les oiseaux sauvages et certains mammifères (voir Aviculture). Les virus responsables de cette maladie peuvent être classés en deux catégories : haute pathogénicité et faible pathogénicité. Le sous-type H5N1 hautement pathogène du virus de la grippe aviaire peut être transmis aux humains. Au Canada, les cas de grippe aviaire doivent être signalés à l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/609d5938-aef1-48ba-a572-43e124331164.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/609d5938-aef1-48ba-a572-43e124331164.jpg

-

Article

Groupe météorologique de l'Armée canadienne

Le Groupe météorologique de l’Armée canadienne (GMAC) était une unité qui fournissait des données météorologiques aux unités d’artillerie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le CMGA a participé à des campagnes clés pendant la guerre en Italie et dans le nord-ouest de l’Europe. Les renseignements météorologiques ont permis d’améliorer la précision des tirs d’artillerie, contribuant ainsi à la victoire des Alliés.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/CAMG/Meteorology-observer.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/CAMG/Meteorology-observer.jpg

-

Macleans

Gut of the matter

Cet article provient du magazine Maclean’s. Il est uniquement disponible en anglais.Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (15/07/2013)

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Gypse

Le gypse brut est pulvérisé et chauffé pour former du stucco, qui est mélangé avec de l'eau et des agrégats (sable, vermiculite ou perlite expansée), puis appliqué sur des lattes de bois, de métal ou de gypse pour la finition des murs intérieurs.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/d296e1a0-9748-4a50-b6ea-9863ac520767.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/d296e1a0-9748-4a50-b6ea-9863ac520767.jpg

-

Article

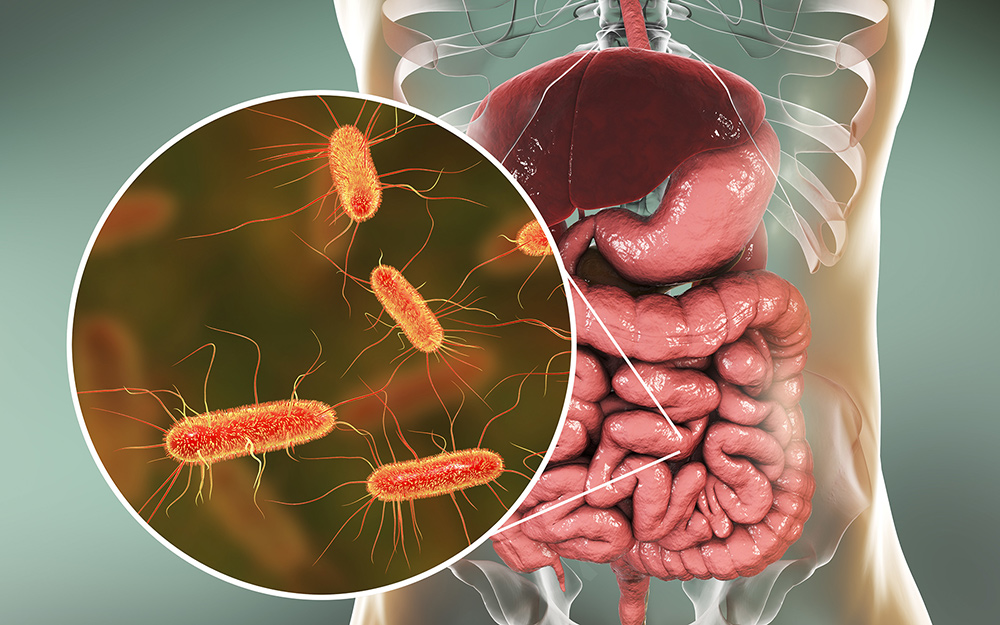

Infections à E. coli au Canada

Chaque année, approximativement 470 Canadiens sont infectés par la bactérie E. coli, qui peut engendrer de sérieux troubles, voire être fatale dans une petite minorité de cas. L’affection a parfois été nommée « maladie du hamburger », car provenant à l’occasion de galettes de bœuf haché contenant la bactérie responsable – E. coli –, mais elle peut être transmise par l’absorption de divers autres aliments ou d’eau non traitée et par contact avec les matières fécales de personnes ou d’animaux infectés. Plusieurs épisodes très médiatisés d’infection à E. coli sont survenus au Canada depuis les années 1980. Ils ont entraîné une prise de conscience accrue du public et motivé des modifications des règlements et des pratiques sanitaires.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/f311e0cb-bb9e-4188-8bab-dcd894b2b124.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/f311e0cb-bb9e-4188-8bab-dcd894b2b124.jpg

-

Article

F. Kenneth Hare

Frederick Kenneth Hare, C.C., FRSC, environnementaliste, professeur, administrateur (né le 5 février 1919 à Wylye en Angleterre; décédé le 3 septembre 2002 à Oakville en Ontario). F. Kenneth Hare est largement reconnu pour ses contributions à la recherche en climatologie et en biogéographie. Au cours de sa carrière, il a participé à plusieurs comités et commissions sur les questions environnementales, comme le changement climatique, les réacteurs nucléaires, les déchets nucléaires et les pluies acides (voir Énergie nucléaire).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/TCE_placeholder.png" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/TCE_placeholder.png

-

Article

Haute technologie

Avec le travail, le capital, les ressources et la gestion, la technologie est l'une des composantes essentielles de la production industrielle. La plupart des types d'INDUSTRIE exigent un certain apport technologique dont le montant varie grandement selon le secteur industriel.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Macleans

Health-care Rankings

Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (07/06/1999)

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Macleans

Health Officials Divided over Avian Flu

Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (21/03/2005)

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Hector

L’Hector est un navire qui, en 1773, transporte 178 immigrants écossais à destination de la région de Pictou, dans la partie nord de la Nouvelle-Écosse. Pictou se trouve alors dans la colonie Philadelphie, une exploitation de 81 000 ha concédée à 14 propriétaires écossais et colonisée de façon intermittente à partir de 1767.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/a0a529f1-d15d-4956-b0be-6b66feaa1bd1.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/a0a529f1-d15d-4956-b0be-6b66feaa1bd1.jpg

-

Article

Hélicoptère

Le problème vient de la commande. Les hommes qui pavent la voie menant à l'hélicoptère pratique sont l'Espagnol Juan de la Cierva avec ses autogires, l'Allemand Heinrich Rocke et le Russe naturalisé Américain Igor Ivanovitch Sikorsky.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/098aa086-dfcf-4c65-a548-365e130e24e4.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/098aa086-dfcf-4c65-a548-365e130e24e4.jpg

-

Article

Héma-Québec

Cet article est en cours de traduction. Il sera disponible sous peu. Veuillez le consulter à nouveau à une date ultérieure ou ajoutez-le à vos articles sauvegardés.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/hemaquebec/hemaquebec.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/hemaquebec/hemaquebec.jpg

-

Article

Henri J. Breault

Henri Joseph Breault, médecin, militant de la lutte contre les empoisonnements (né le 4 mars 1909, à Tecumseh, en Ontario; décédé le 5 septembre 1983, à Exeter, en Ontario). Henri J. Breault est connu pour avoir été le fer de lance d’une campagne nationale visant à prévenir les empoisonnements accidentels chez les enfants. Il a plaidé pour la mise au point du Palm‑N‑Turn, un bouchon de sécurité ayant permis de réduire considérablement le nombre de décès d’enfants par empoisonnement, au Canada et dans le monde.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/HenriJBreault/hbreaultcmhf-1.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/HenriJBreault/hbreaultcmhf-1.jpg