L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés assure le droit à une instruction en français ou en anglais aux enfants des communautés anglophones et francophones minoritaires dans chaque province canadienne. L’article 23 permet notamment aux francophones de constituer des conseils scolaires de langue française dans chacune des provinces à majorité anglophone. Il est un élément clé de la Charte grâce auquel les francophones hors Québec et les anglophones du Québec peuvent suivre leur scolarité dans leur langue.

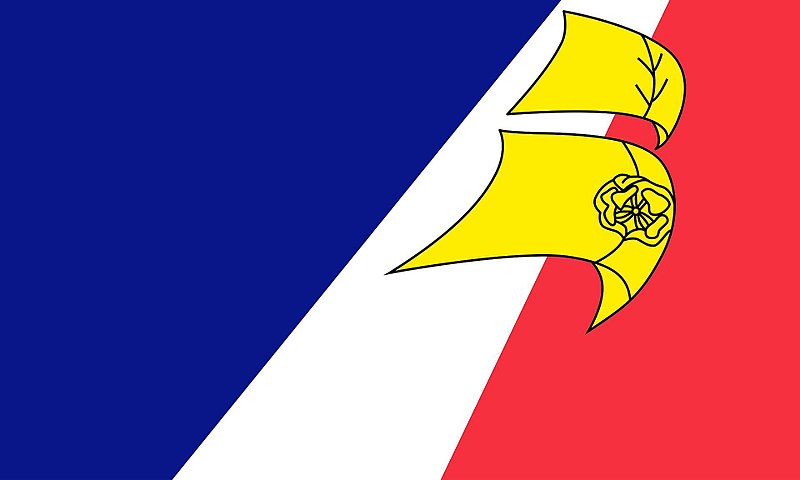

(Photo prise par SimonP/wikimedia)

Origines de l’article 23

De retour au pouvoir en février 1980, les libéraux de Pierre Elliot Trudeau redoublent d’efforts pour rapatrier la Constitution canadienne du Royaume-Uni et y inclure une charte des droits et libertés. Au chapitre des libertés, plusieurs propositions s’apparentent aux dispositions de la Déclaration canadienne des droits de 1960, mais la charte comporte aussi plusieurs nouvelles dispositions sur le plan linguistique. Le 5 novembre 1981, le gouvernement fédéral et neuf provinces s’entendent sur une formule d’amendement pour rapatrier la Constitution; insatisfait des conditions de l’entente, le Québec n’en est pas signataire.

Les articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, entrée en vigueur en avril 1982, reconnaissent le français et l’anglais comme langues officielles du Canada et le droit des citoyens et des fonctionnaires d’y recourir dans les institutions fédérales. (Voir aussi Bilinguisme; Loi sur les langues officielles.)

L’article 23 concerne le droit à l’instruction dans la langue de la minorité anglophone ou francophone et comprend trois caractéristiques importantes :

- les « citoyens canadiens […] dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité […] de la province où ils résident » ou « qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire » dans leur langue maternelle, « ont le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue […] sur les fonds publics ».

Saviez-vous que?Les francophones hors Québec peuvent répondre à l’une ou l’autre de ces exigences pour obtenir un accès à l’enseignement en langue française; or, il ne suffit pas pour les anglophones du Québec d’avoir l’anglais comme langue maternelle. Ces derniers doivent avoir reçu une instruction primaire en anglais au Canada ou avoir un enfant qui a reçu ou reçoit une instruction primaire ou secondaire en anglais au Canada pour que leurs enfants y aient accès, une concession faite pour éviter un conflit avec la Charte de la langue française.

- Le « nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit » doit cependant être « suffisant pour justifier […] la prestation […] de l’instruction dans la langue de la minorité ».

- Ce droit à l’instruction « comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics ».

Si l’article 23 reconnaît le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, il ne reconnaît pas le droit à l’établissement de commissions scolaires gérées par les minorités linguistiques. Lors des discussions, le député franco-ontarien Jean-Robert Gauthier réussit cependant à faire remplacer le mot « installations » au paragraphe (3) b) par « établissements d’enseignement de la minorité linguistique ». Ce terme vise à évoquer une appartenance communautaire dans l’espoir que les tribunaux forcent les provinces à constituer des commissions scolaires linguistiques.

Tandis que la Charte affirme des droits individuels, elle reconnaît par ailleurs des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, à l’intérieur d’une fédération bilingue et multiculturelle. Le Québec et le Nouveau-Brunswick respectent déjà leurs obligations à l’endroit de leurs minorités linguistiques respectives.

Enjeux des seuils et de la gestion

Les ambiguïtés de l’article 23 et le statut désavantageux des régimes scolaires de langue française au pays poussent une partie des revendications linguistiques dans la sphère juridique. Dès 1982, des groupes de parents, de conseillers et des associations francophones consultent des constitutionnalistes. Avec l’aide du Programme de contestation judiciaire établi en 1978, ils embauchent des avocats afin de poursuivre deux objectifs. Le premier est de clarifier les seuils minimaux d’élèves, ce qui permettrait d’invalider les lois, les règlements et les pratiques discriminatoires liés à la construction de nouvelles écoles. Le second objectif consiste à clarifier le sens des termes « établissements d’enseignement de la minorité linguistique ». Cette formulation suggère implicitement une appartenance, donc un degré de gestion et de contrôle des établissements par la communauté.

En 1983, le gouvernement de l’Ontario est le premier à soumettre l’article 23 à la Cour d’appel provinciale afin qu’elle clarifie ses obligations. L’année suivante, le tribunal stipule que les seuils minimaux, fixés à 25 élèves pour justifier l’établissement d’une administration scolaire primaire de langue française et à 20 pour une administration scolaire secondaire, sont trop élevés. La Cour est aussi de l’avis qu’il faut voir les établissements comme « faisant partie intégrante du tissu social et culturel et la minorité » et, par conséquent, accorder aux parents et aux communautés un certain degré de gestion et de contrôle des établissements.

Les provinces doivent réagir à ce précédent. En 1985, l’Ontario forme, dans ses conseils scolaires bilingues, des « sections de langue française » responsables de la gestion du personnel, des installations et du programme. Des conseillers francophones élus s’occupent de ces sections; ils gèrent également, avec des conseillers anglophones, le transport, les budgets et les locaux communs. La Nouvelle-Écosse établit aussi des conseils consultatifs acadiens dans les districts scolaires existants et élargit l’enseignement en français, même si l’on continue d’y enseigner les sciences en anglais. À Terre-Neuve, le gouvernement provincial refuse de créer un organe scolaire francophone distinct, mais ouvre une première école de langue française à St. John’s en 1990. (Voir aussi Francophones de Terre-Neuve-et-Labrador.) Le Yukon instaure un premier programme scolaire complet en français à Whitehorse en 1984 et les Territoires du Nord-Ouest font de même, à Yellowknife en 1989. (Voir aussi Franco-Yukonnais; Franco-Ténois).

En Alberta, les écoles et les classes bilingues sont ouvertes à tous et offrent jusqu’à 80 % des matières en français. En 1984, le conseil scolaire catholique d’Edmonton intègre l’école privée Georges-et-Julia-Bugnet à son réseau, mais la province refuse de la subventionner. Les parents font donc appel au Programme de contestation judiciaire pour démontrer l’incompatibilité de la School Act albertaine avec l’article 23. La Cour du banc de la reine de l’Alberta est d’avis que la Charte confère un degré de gestion par les communautés, sans toutefois exiger la création de conseils scolaires de langue française. Les parents portent la cause à la Cour d’appel, qui ajoute que le nombre d’« ayants droit » à Edmonton semble suffisant pour justifier l’existence d’une école francophone La Cour refuse cependant d’invalider le règlement de la School Act ne voyant pas de conflit avec l’article 23 de la Charte.

Devant cette confusion, la Cour suprême du Canada accepte d’entendre la cause des parents franco-albertains. Dans l’arrêt Mahe c. Alberta de 1990, le juge Brian Dickson stipule que l’article 23 possède un « caractère réparateur ». La Charte mentionne des « établissements d’enseignement de la minorité linguistique », ce qui signifie que ces écoles appartiennent à la minorité et que cette dernière devrait avoir un « degré de gestion et de contrôle ». Le juge Dickson pointe du doigt « l’inaction des autorités publiques » comme « obstacle à la matérialisation des droits des appelants ». Quant au seuil minimal de 20 % d’enseignement en anglais en Alberta, non seulement contrevient-il à l’article 23, mais l’Alberta n’a pas pris la peine de démontrer pourquoi il persiste à le maintenir. Le nombre d’« ayants droit » dans la région d’Edmonton correspondrait, à lui seul, aux seuils « supérieurs » nécessaires pour accorder un degré de gestion et de contrôle aux parents francophones. La province a huit ans pour modifier sa loi scolaire.

Si Mahe c. Alberta clarifie l’esprit de l’article 23, l’arrêt ne rend pas explicite le degré de gestion et de contrôle de ces écoles. Dans un litige parallèle en 1990, la Cour d’appel du Manitoba détermine que c’est à la province de circonscrire les pouvoirs scolaires des Franco-Manitobains, alors que le jugement Mahe c. Alberta, rendu un mois plus tard, affirme que c’est le « critère variable » qui doit le déterminer. Devant ce flou, la Cour suprême entend un appel des Franco-Manitobains en 1993. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), le juge Antonio Lamer rappelle que Mahe c. Alberta avait établi qu’une commission scolaire francophone à Edmonton serait plausible. Par conséquent, les 3 000 élèves franco-manitobains sont plus qu’assez nombreux pour justifier « l’établissement d’un conseil scolaire de langue française autonome au Manitoba, dont la gestion et le contrôle appartiendront exclusivement à la minorité linguistique francophone ». Le Manitoba doit « sans retard, mettre en place un régime et un système qui permettront à la minorité francophone d’exercer pleinement ses droits ».

Grâce à un financement de démarrage disponible à toutes les provinces et territoires, le Manitoba fonde en 1993 la Division scolaire franco-manitobaine. En 1994, l’Alberta suit en formant trois conseils scolaires régionaux. En 1995, la Saskatchewan crée d’abord sept petites divisions scolaires francophones, avant de les fusionner en une seule division scolaire fransaskoise quatre ans plus tard. (Voir aussi Fransaskois.) En Colombie-Britannique, les parents francophones doivent attendre une ordonnance de la Cour suprême de la province en 1996 pour que cette dernière crée le Conseil scolaire francophone (CSF) en 1997. Or, le financement octroyé ne lui permet de desservir que 15 % des 19 000 « ayants droit » de la province. (Voir aussi Francophones de la Colombie-Britannique.)

En Ontario, les droits religieux viennent compliquer la création de conseils scolaires francophones. Néanmoins, la province constitue le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto (1988), le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton (1988) et le Conseil des écoles catholiques séparées de langue française de Prescott-Russell (1992). En 1998, une réforme réunit les 3 conseils scolaires de langue française, les 8 comités francophones, les 59 conseils consultatifs français et les 90 000 élèves de langue française en 12 conseils de langue française, dont 4 publics et 8 catholiques.

Le financement fédéral permet également la création de commissions scolaires francophones à Terre-Neuve (1997), aux Territoires du Nord-Ouest (1997) et au Nunavut (2001).

Enjeux de pouvoir, d’égalité et d’accès

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’Unité 5 gère l’enseignement en français dans l’ensemble de la province depuis 1988. En 1994, l’Unité 5 annonce la construction d’une école à Summerside, mais le ministre de l’Éducation annule la décision, sous prétexte qu’il existe une école française à Abram-Village, à 27 kilomètres à l’ouest. La Cour d’appel provinciale ne voit pas le transport en autobus sur une telle distance comme un obstacle à une éducation de qualité égale, mais la Cour suprême accepte d’entendre un appel sur les pouvoirs discrétionnaires d’un ministre. En 2000, elle statue qu’il revient à l’Unité 5 « de décider ce qui est le plus approprié » vis-à-vis de ses obligations constitutionnelles.

En Nouvelle-Écosse, la province forme en 1996 le Conseil scolaire acadien provincial pour gérer les écoles acadiennes, mais réserve au ministre de l’Éducation la décision de construire une école de langue française. En 1999, cinq projets de construction d’écoles secondaires sont annulés, ce qui pousse les parents acadiens à faire appel. Le juge Arthur LeBlanc de la Cour suprême provinciale invalide la décision de la province en avançant l’urgence d’agir pour contrer un taux d’assimilation « inquiétant » chez les jeunes Acadiens. Si la province conteste le fait que le juge exige des comptes rendus sur les progrès réalisés, la Cour suprême lui donne raison en 2002. En effet, la Charte permet aux juges d’être créatifs en ordonnant des réparations pour des atteintes aux droits afin d’éviter que les parents n’aient à se présenter constamment devant les tribunaux. (Voir aussi Acadie; Français acadien.)

Sur le plan de la qualité des installations scolaires, ce sont les parents franco-colombiens qui font appel de l’état de l’École Rose-des-Vents de Vancouver. Celle-ci dépasse de 72 % sa capacité d’accueil, est dépourvue de fenêtres à plusieurs endroits et comprend un nombre élevé de problèmes sanitaires. Les salles de classe sont minuscules et l’entassement contribue à l’éclosion d’une infestation de poux chez les élèves. De plus, la majorité des élèves doivent faire de longs trajets en autobus pour se rendre à l’école. L’écart par rapport aux écoles anglaises du secteur est incontestable. En 2015, la Cour suprême déclare que l’immeuble ne satisfait pas à la norme d’égalité réelle. L’année suivante, la Cour suprême provinciale déclare que la province doit corriger le tir; décision confirmée par la Cour suprême en 2020.

Au Yukon, c’est la question de l’admissibilité à l’école française qui est posée. Depuis sa création en 1996, la Commission scolaire francophone régit librement les admissions à l’école Émilie-Tremblay. Or en 2009, le territoire ordonne à la Commission de ne plus admettre que les « ayants droit ». Si le Manitoba et l’Ontario ont autorisé des comités d’admission à élargir les critères au-delà des « ayants droit » en 1987 et 1990, le Yukon n’avait jamais officiellement délégué la responsabilité à la Commission. La Cour suprême reconnaît que « l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 ». En 2016, les parties s’entendent et la Commission scolaire est autorisée à régir elle-même l’admission de « non-ayants droit »; elle doit toutefois soumettre tous les ans au territoire le nombre d’élèves dont les parents ne répondent pas aux critères de l’article 23. Sont inclus dans ce groupe les enfants d’immigrants francophones, ceux dont les grands-parents ont le français comme langue maternelle ou encore les enfants francophiles.

Bilan de l’article 23

Une dizaine de décisions marquantes de la Cour suprême ont transformé le paysage scolaire canadien entre 1960 et 2000. Toutes les grandes villes canadiennes offrent désormais un enseignement en langue française de la maternelle à la 12e année. De plus, les ministères de l’Éducation de toutes les provinces comptent maintenant des centaines de spécialistes et des milliers d’enseignants qui veillent à l’enseignement en français.

Ces 630 écoles francophones hors Québec sont fréquentées par 160 000 élèves, dont un bon nombre deviendront des francophones actifs. Les litiges portent de nos jours sur la révision des formules de financement, la modernisation du parc immobilier et l’actualisation du concept d’ayant droit. « Rien de cela ne serait arrivé sans l’article 23 », de conclure Pierre Foucher.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom