On parle d’avortement lorsqu’une grossesse est interrompue avant la naissance. L’avortement était un crime au Canada jusqu’en 1988. La Cour suprême du Canada a abrogé la loi. Depuis, l’avortement est légal à tous les stades de la grossesse d’une femme. Il s’agit d’une procédure médicale financée par l’État en vertu de la Loi canadienne sur la santé. (Voir Politique sur la santé.) Cependant, l’accès aux services d’avortement diffère à travers le pays. Même si l’avortement est légal, il demeure l’une des questions les plus controversées de notre époque.

Cet article est un résumé en langage simple sur l’avortement au Canada. Si vous souhaitez approfondir le sujet, veuillez consulter notre article intégral, intitulé Avortement au Canada.

Crime de l’avortement et modification de 1969

Avant 1969, provoquer un avortement constitue un crime en vertu de l’article 251 du Code criminel du Canada. La peine maximale pour toute personne qui aide une femme à mettre fin à sa grossesse est l’emprisonnement à vie. Si la femme est elle-même reconnue coupable, sa peine est de deux ans de prison.

Une affaire célèbre d’avortement se produit en 1879. Elle implique Emily Stowe. Elle est la deuxième Canadienne à pratiquer la médecine. Emily Stowe est accusée d’avoir administré des médicaments à une jeune patiente pour provoquer un avortement. Elle est acquittée après un long procès très médiatisé. Son procès illustre à quel point les autorités prennent l’avortement au sérieux à la fin du 19e siècle. Vers le milieu du 20e siècle, les attitudes changent. La loi sur l’avortement est rarement appliquée contre les médecins.

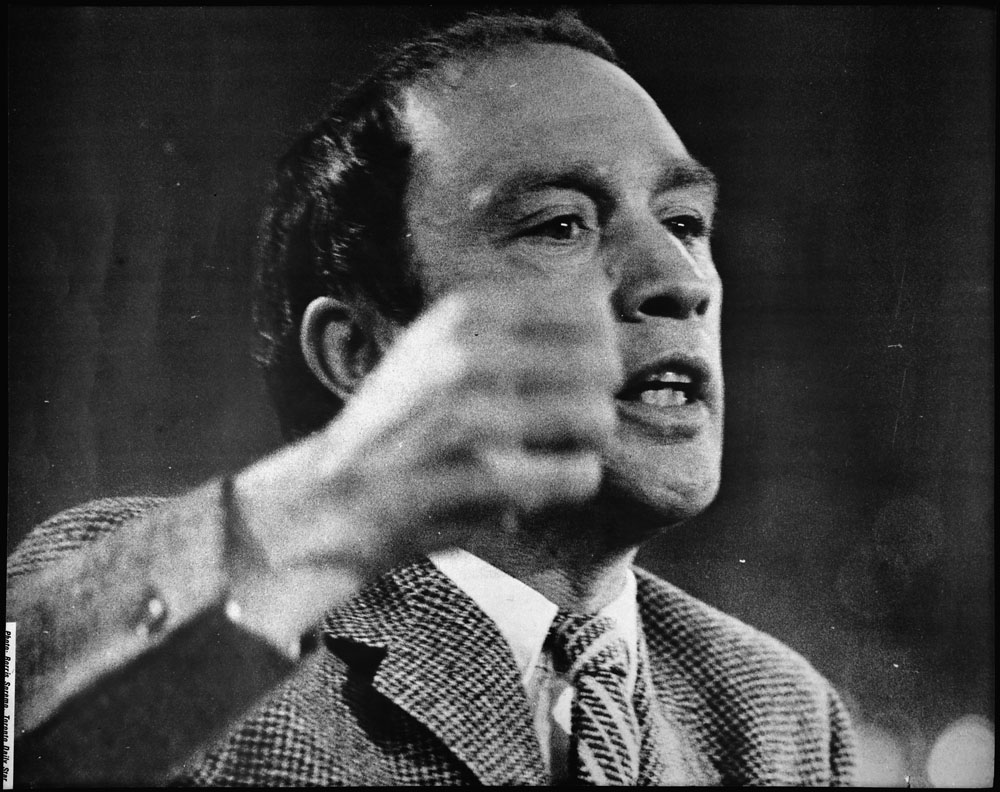

En 1969, le gouvernement du premier ministre Pierre Elliott Trudeau modifie le Code criminel. Les médecins peuvent désormais pratiquer des avortements dans des hôpitaux si la grossesse menace la santé ou la vie de la mère. L’approbation d’un comité est nécessaire. Dans toutes les autres circonstances, l’avortement reste illégal.

Droits des femmes par rapport aux droits de l’enfant à naître

L’avortement demeure une question morale et politique qui crée des divisions. Il est condamné par les défenseurs « pro-vie » qui cherchent à défendre l’enfant à naître. Il est soutenu par les défenseurs « pro-choix » qui considèrent qu’il s’agit d’une question personnelle qui doit être décidée par les femmes et non par l’État. Au cours des années 1970 et 1980, les groupes « pro-vie » et les groupes « pro-choix » organisent de grands rassemblements publics. Certains ont lieu sur la Colline du Parlement à Ottawa.

En 1967, le gouvernement fédéral crée la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. Elle tient des audiences publiques pendant trois ans. Elle présente ensuite un rapport. Ce rapport recommande que l’avortement soit légal pendant les 12 premières semaines de la grossesse. Après 12 semaines, l’avortement ne peut être légal que si la grossesse menace la santé de la femme ou si l’enfant risque de naître avec un « handicap sévère ».

Au cours de cette période, une grande partie du débat juridique se concentre sur deux questions. La première : un fœtus a-t-il droit à la vie, indépendamment de sa mère? La deuxième : la liberté d’une femme inclut-elle le droit de choisir d’interrompre sa grossesse? Les deux parties présentent des contestations juridiques. Mais ces questions ne sont pas réglées par les tribunaux dans ces causes.

Décision de la Cour suprême de 1988

Henry Morgentaler est poursuivi pour avoir pratiqué des avortements. Il est acquitté par un jury en 1973. Mais la décision du jury est infirmée en appel. Henry Morgentaler purge une peine de prison.

Dans les années 1980, Henry Morgentaler est poursuivi de nouveau pour avoir fourni des services d’avortement. En 1988, sa cause R. c. Morgentaler est portée devant la Cour suprême. Cette fois-ci, elle évalue ses actions selon la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. La Cour statue que la loi sur l’avortement dans le Code criminel viole le droit d’une femme à « la vie, la liberté et la sécurité de sa personne ». Cette liberté est garantie par l’article 7 de la Charte. La Cour ne dit pas qu’il existe un droit inhérent à l’avortement en vertu de la Charte. Elle déclare plutôt que l’accès à l’avortement au Canada est « manifestement injuste ». Par conséquent, la loi contre l’avortement est abrogée. Elle est entièrement abrogée en 2019. Aucune autre loi ne la remplace. L’avortement est donc légal au Canada depuis 1988.

La question des droits du fœtus est finalement décidée en 1989 dans la cause Tremblay c. Daigle. La Cour suprême juge que seule une personne possède des droits constitutionnels. Ces droits commencent au moment de la naissance vivante. La Cour décide également que le père d’un fœtus n’a aucun droit de propriété sur le fœtus. Il ne peut empêcher une femme d’avoir un avortement.

Vote de 1990 de la Chambre des communes

En 1990, la Chambre des communes vote en faveur (140 voix contre 131) d’une nouvelle loi. Elle est présentée par le gouvernement du premier ministre Brian Mulroney. La loi vise à criminaliser de nouveau l’avortement. Elle permettrait l’avortement seulement si la santé d’une femme est menacée par sa grossesse. Mais le projet de loi meurt au Sénat en janvier 1991. Il ne devient jamais loi.

Il y a d’autres tentatives de restreindre le droit des femmes à l’avortement. Mais elles échouent toutes.

Accès aux services d’avortement

Après la décision de la Cour suprême en 1988, l’avortement devient un service médical financé par l’État. Il est offert dans des hôpitaux et dans des cliniques privées. Cependant, les services ne sont pas disponibles de façon uniforme partout au pays. Ceci est particulièrement vrai pour les régions rurales et certaines parties des provinces de l’Atlantique.

Au Canada, les provinces administrent les services médicaux publics. Certains gouvernements provinciaux tentent d’interdire les cliniques d’avortement privées. Certains refusent de les financer entièrement. En 1993, Henry Morgentaler conteste la Nova Scotia Medical Services Act jusqu’à la Cour suprême. Celle-ci invalide la loi provinciale interdisant les cliniques d’avortement dans cette province. De plus, pendant les années 1990, les gouvernements de l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador acceptent de financer entièrement les cliniques après avoir été pénalisés pour ne pas l’avoir fait.

Au Nouveau-Brunswick, les cliniques d’avortement privées n’ont pas réussi à obtenir le financement public. Ceci rend l’accès à la procédure plus difficile dans cette province. À l’Île-du-Prince-Édouard, les services d’avortement n’étaient pas du tout disponibles avant janvier 2017.

Réponse politique récente

L’avortement est désormais légal au Canada. Mais il demeure un sujet brûlant. Les sondages d’opinion démontrent que les Canadiens sont divisés à cet égard. En 2010, un sondage EKOS/Globe and Mail révèle que 52 % des Canadiens sont pro-choix, tandis que 27 % sont pro-vie. Les 21 % restants ne sont affiliés à aucun des camps.

Depuis 1990, les partis politiques et les gouvernements fédéraux évitent d’aborder la question de l’avortement. Ils préfèrent laisser à la Cour suprême le dernier mot sur le sujet. Plusieurs projets de loi d’initiative parlementaire sont déposés au cours des dernières décennies, dans un sens comme dans l’autre. Aucun de ces projets ne s’est rendu à la Chambre des communes pour devenir une loi.

En 2020, la question de l’avortement reçoit sa plus large visibilité depuis des décennies. La candidate pro-vie Leslyn Lewis en fait un élément clé de sa campagne pour la direction du Parti conservateur du Canada. Leslyn Lewis est une avocate qui n’a jamais fait partie du gouvernement. Elle ne parle pas français. Elle a peu de chance de devenir chef du parti. Mais elle est soutenue par le groupe de revendication antiavortement Right Now et recueille près de 2 millions de dollars.

Au congrès, elle mène le vote populaire au deuxième tour de scrutin. Elle n’est pas élue chef. Mais sa performance étonnamment forte illustre la viabilité de l’avortement en tant qu’enjeu au sein du Parti conservateur.

Pilule abortive

En juillet 2015, le gouvernement fédéral permet aux médecins canadiens de commencer à prescrire Mifegymiso, connu plus communément comme la « pilule abortive ». Les deux médicaments qui composent Mifegymiso permettent aux femmes d’interrompre, à la maison, une grossesse précoce. Le médicament agit en provoquant une fausse-couche.

Le gouvernement exige que les médecins distribuent Mifegymiso directement aux patientes. Les médecins doivent suivre un cours de formation en ligne avant de pouvoir le faire. Les défenseurs de la santé des femmes critiquent ces règlements. Ils affirment qu’ils compliquent inutilement l’accès au médicament et qu’ils font en sorte qu’il est difficile pour les médecins de les maintenir en stock.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom