La dette publique s’entend de tout passif financier d’un gouvernement. Les gouvernements s’endettent chaque fois que leurs dépenses dépassent leurs recettes. Pour combler l’écart – ou le déficit –, ils vendent des reconnaissances de dette au grand public. Ces reconnaissances de dette – ou obligations – contraignent le gouvernement à rembourser le prêt avec intérêts. Au Canada, l’emprunt fait régulièrement partie de la politique budgétaire aux échelons fédéral et provincial. En revanche, les municipalités ont l’obligation constitutionnelle d’équilibrer leurs budgets. Elles ne peuvent contracter des dettes à long terme que pour des projets d’immobilisations.

Origines de la dette publique

Certains gouvernements de l’antiquité classique, comme les cités grecques et l’Empire romain, empruntaient de l’argent des civils de façon limitée. Les souverains à court d’argent agissaient parfois de même à l’époque médiévale de l’Europe, notamment en temps de guerre.

Au début de l’ère moderne, le coût de la guerre augmente de façon considérable. Les gouvernements européens commencent à emprunter auprès de leurs classes de plus en plus riches, les commerçants et les opérateurs du commerce bancaire. Dans certains cas, la dette publique engendre des problèmes politiques majeurs. Souvent, les souverains n’honorent pas leurs engagements et font ainsi plonger leurs créanciers dans une crise financière. Ces manquements affaiblissent également le souverain au fil du temps, car les taux d’intérêt sont rehaussés pour compenser le risque.

Avec le temps, les États font preuve de plus de diligence et s’acquittent de leurs obligations de remboursement. Les institutions juridiques évoluent pour protéger les créanciers contre le défaut de paiement. Ces conditions, à leur tour, peuvent engendrer des crises budgétaires pour les gouvernements, en particulier s’ils sont incapables d’émettre unilatéralement de nouvelles pièces de monnaie ou d’augmenter les impôts. Par exemple, au début du 17e siècle, le roi d’Angleterre Charles I propose d’augmenter les impôts pour rembourser les dettes de son gouvernement. Il doit pour ce faire convoquer un parlement (lequel ne représentait à l’époque que les aristocrates). Lorsque le Parlement rejette sa proposition, le roi Charles ferme le Parlement et rend lui-même sa décision. Ce conflit sur la question de savoir qui assumerait le coût du remboursement mène à la guerre civile anglaise (1642-1651). La même séquence d’événements se produit à Paris un siècle et demi plus tard et mène à la Révolution française (1787-1799).

Les gouvernements européens et leurs colonies apprennent progressivement à gérer leur dette de manière à garantir le remboursement et à donner aux gouvernements centraux le pouvoir d’augmenter les impôts. Les opérations de prêt deviennent de plus en plus soumises à la médiation et sont même effectuées par des banques centrales. De nombreuses banques suivent le modèle de la Banque d’Angleterre, fondée en 1694. Les érudits observent que le modèle génère une relation symbiotique entre les gouvernements et le secteur du financement privé. Les gouvernements bénéficient d’une flexibilité et d’une capacité budgétaire accrues. Les institutions financières privées, pour leur part, conservent de grandes quantités d’obligations publiques. Elles sont généralement à faible risque et très facilement échangeables.

Dette publique au 20e siècle

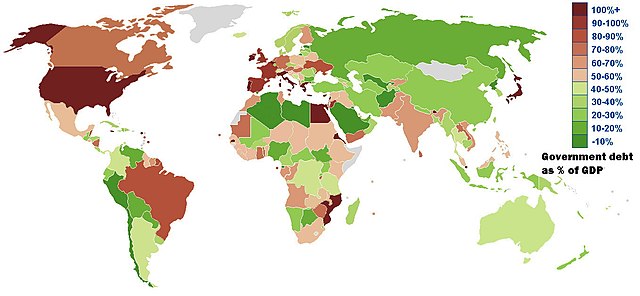

À l’échelle mondiale, la réduction des risques liés à la dette publique est inégale. Les réalités particulières qui caractérisent les 19e, 20e et 21e siècles continuent de générer des crises financières. Après les deux guerres mondiales, le passif financier doit être géré avec diligence et souvent renégocié. Les gestionnaires financiers ne réussissent pas toujours. Par exemple, l’incapacité de renégocier la responsabilité de l’Allemagne envers les gouvernements étrangers entraîne des crises économiques majeures en 1923 et en 1931.

En 1867, la dette du Canada se chiffre à 94 millions de dollars. Elle connaît une croissance lente jusqu’en 1915 et la Première Guerre mondiale la propulse à 2,4 milliards de dollars. Pendant la crise des années 1930, la dette grimpe à 5 milliards de dollars. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle atteint 18 milliards de dollars.

Les dettes souveraines sont plus stables après la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, les gouvernements des pays du Nord sont mis à rude épreuve dans les années 1970. Bon nombre voient leur balance commerciale chuter abruptement. Cette chute s’explique en partie par la flambée soudaine des prix du pétrole en 1973. Elle est aussi en partie attribuable aux tentatives des gouvernements de maintenir des taux de change fixes. Cela rend leurs produits manufacturés plus coûteux sur les marchés étrangers.

Les recettes des gouvernements diminuent à mesure que l’argent s’écoule hors de leurs frontières. Leurs budgets se heurtent ensuite à d’importantes contraintes. En avril 1975, la ville de New York connaît une crise financière majeure. Elle doit être renflouée par l’État de New York. L’année suivante, la Grande-Bretagne connaît une crise financière soudaine. Elle est secourue par le Fonds monétaire international (FMI). Dans les deux cas, les créanciers poussent les gouvernements débiteurs à adopter des mesures d’austérité importantes. Ils doivent également démanteler certains des programmes de sécurité sociale progressistes qu’ils ont créés durant les décennies précédentes.

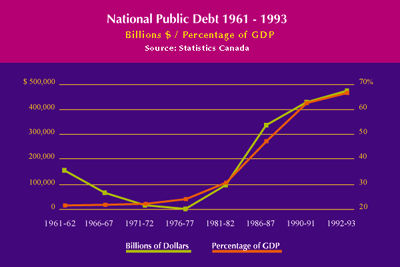

La période suivante où la dette publique augmente de façon substantielle se présente dans les années 1980. La dette fédérale nette passe de 84,7 milliards de dollars en 1981 à 239,9 milliards de dollars en 1986. En 1996, elle atteint 569,7 milliards de dollars.

Période des intérêts élevés des années 1980

Les crises financières se sont avérées un problème mondial encore plus vaste pendant la période de forte hausse des taux d’intérêt dans les années 1980. À cette époque, les finances des administrations canadiennes sont tendues. Celles-ci ne s’exposent jamais pour autant à un risque élevé de défaut de paiement. N’empêche, cette période façonne le débat politique sur la dette publique de manières qui persistent aujourd’hui.

Trois mécanismes sont à l’origine des conditions économiques uniques des années 1980. Premièrement, en 1979, la Réserve fédérale américaine lance une politique incisive de hausse des taux d’intérêt sur les obligations publiques. En 1981, elle porte le taux préférentiel à 21,5 %. Cette politique est fondée sur la prémisse voulant que le problème permanent de l’inflation découle d’une demande excédentaire. Cependant, des études empiriques ultérieures laissent entendre que l’inflation des années 1970 est davantage motivée par la dynamique de la « poussée des coûts » que par celle de la « traction par la demande ». Plus précisément, la hausse du prix du pétrole – nécessaire pour produire de nombreuses marchandises – fait augmenter les coûts pour les fabricants. Ceux-ci refilent ensuite ces coûts sous la forme de hausses des prix. (Voir aussi Opérations sur marchandises.)

Deuxièmement, la hausse des taux d’intérêt sur les obligations publiques entraîne une hausse des taux d’intérêt sur presque tous les autres prêts dans l’économie américaine. La hausse des taux d’intérêt sur les obligations publiques exerce une pression financière sur les banques pour qu’elles augmentent les taux d’intérêt sur leurs actifs et leurs passifs. Si les taux d’intérêt sur les dépôts sont bas tandis que les taux sur les obligations publiques sont élevés, les épargnants sont incités à retirer leurs dépôts et à acheter des obligations. Il peut s’ensuivre une forte déstabilisation des banques privées. En même temps, comme les banques paient des intérêts plus élevés sur les dépôts, elles doivent aussi exiger des intérêts encore plus élevés sur les prêts pour réaliser un profit. Par conséquent, la hausse des taux d’intérêt sur les obligations publiques entraîne une escalade des taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie.

Troisièmement, aux États-Unis, la hausse des taux d’intérêt sur les obligations publiques entraîne une hausse des taux d’intérêt partout dans le monde. Différentes pressions concurrentielles en cause en sont à l’origine. Par exemple, si les faibles taux d’intérêt sur les obligations canadiennes avaient été maintenus, celles-ci auraient été vendues en échange de titres américains à rendement plus élevé. Selon cette dynamique, les investisseurs deviendraient obligés de vendre d’énormes quantités de dollars canadiens. Ainsi, la valeur du dollar canadien diminuerait considérablement, ce qui augmenterait le prix des importations. Pour éviter une chute importante de la valeur de la devise, la Banque du Canada et des dizaines d’autres banques centrales ailleurs dans le monde emboîtent le pas à la Réserve fédérale et augmentent les taux d’intérêt.

Les taux d’intérêt élevés ont de nombreux effets de grande portée. Dans les pays du Nord, la croissance économique ralentit, le chômage croît et l’attitude de la population générale à l’égard de la dette publique devient aigrie. À mesure que les paiements d’intérêts épuisent les budgets du gouvernement, les politiciens conservateurs soutiennent de plus en plus qu’ils ne peuvent pas offrir de programmes sociaux. (En 1993, les paiements d’intérêts sur la dette du Canada représentent environ 23 % du budget fédéral.) Cependant, les politiciens conservateurs préconisent aussi généralement des réductions d’impôt. Ainsi, leur bilan en matière de réduction des déficits est plutôt faible. En fait, les consolidations de la dette publique qui connaissent le plus de succès en Amérique du Nord après les années 1980 sont effectuées sous Bill Clinton aux États-Unis et sous Jean Chrétien au Canada. Ils sont tous deux centristes sur le plan politique.

Dans les pays du Sud, les taux d’intérêt élevés ralentissent également la croissance. Le coût d’emprunt élevé entrave le processus d’industrialisation et de développement. Plusieurs gouvernements sont lourdement accablés par les paiements d’intérêts. Ils doivent rembourser leurs dettes ou les renégocier. Certains gouvernements n’arrivent pas à trouver des créanciers nationaux parce que leur cote de crédit a diminué. Ils doivent alors emprunter à des créanciers étrangers en dollars américains. Ces prêts sont risqués parce qu’ils sont souvent assortis de taux d’intérêt plus élevés. Si la devise du gouvernement emprunteur baisse par rapport au dollar américain, ce gouvernement peut devenir incapable de réunir les fonds nécessaires au remboursement. Les gouvernements des pays du Sud qui ont eu besoin d’être renfloués par le FMI ont fait l’objet à de nombreuses occasions de « programmes d’ajustement structurel ». Ces programmes exigent des compressions draconiennes des dépenses gouvernementales.

Dans certains cas, les crises budgétaires peuvent aussi entraîner directement des périodes d’inflation élevée. Cela peut se produire lorsque les États en pleine crise budgétaire exercent des pressions sur leurs banques centrales pour qu’elles impriment de l’argent et ainsi « autorisent » l’inflation pour baisser leurs dettes. De même, lorsque les gouvernements désirent désespérément obtenir des devises étrangères, ils peuvent aussi dévaluer leurs monnaies pour réduire le prix de leurs produits sur les marchés étrangers.

Toutefois, une dynamique plus complexe peut également se présenter lorsque des préoccupations par rapport au remboursement provoquent la vente à rabais des obligations publiques d’un pays et de sa monnaie. La devise perd de la valeur. Les produits étrangers deviennent alors plus coûteux. À leur tour, les entreprises et les consommateurs peuvent demander des prêts plus importants aux banques. Dans les cas où le secteur manufacturier ou de l’exportation du pays débiteur est faible, presque rien ne peut empêcher la poursuite de la chute de la devise. Si le marché est dominé par des marchandises étrangères dont les prix demeurent stables en devises étrangères (comme le dollar américain) tandis que la devise nationale perd de la valeur, tout détenteur de la devise nationale devient incité à la vendre pour obtenir des dollars américains. Il peut alors se produire une spirale de dévaluation des devises et d’inflation intérieure.

L’épisode d’hyperinflation au Zimbabwe de 2007 à 2009 illustre bien ces tendances. Il y a eu à la fois une spirale de dévaluation et d’inflation et des tentatives ciblées, par la banque centrale, de réduire les dettes du gouvernement en autorisant l’inflation. La valeur de la monnaie du Zimbabwe s’est ainsi effondrée. Le pays adopte ensuite le dollar américain et des valeurs libellées en dollars américains. Ce n’est qu’en 2019 que le Zimbabwe rétablit sa propre devise comme monnaie légale unique. Elle est remplacée par la monnaie ZiG (Zimbabwe Gold) en 2024.

Après la récession mondiale de 2008-2009, différents pays du Nord se retrouvent encore une fois pris à la gorge, notamment le Portugal, l’Italie, l’Irlande, la Grèce et l’Espagne. La Grèce, en particulier, a besoin de l’aide de la Banque centrale européenne et du FMI. En 2010, 2012 et 2013, ils procèdent à des opérations de renflouement de la Grèce. En échange de cette aide, la Grèce doit cependant accepter de nombreuses politiques d’austérité draconiennes et fortement impopulaires.

Dette publique et PIB

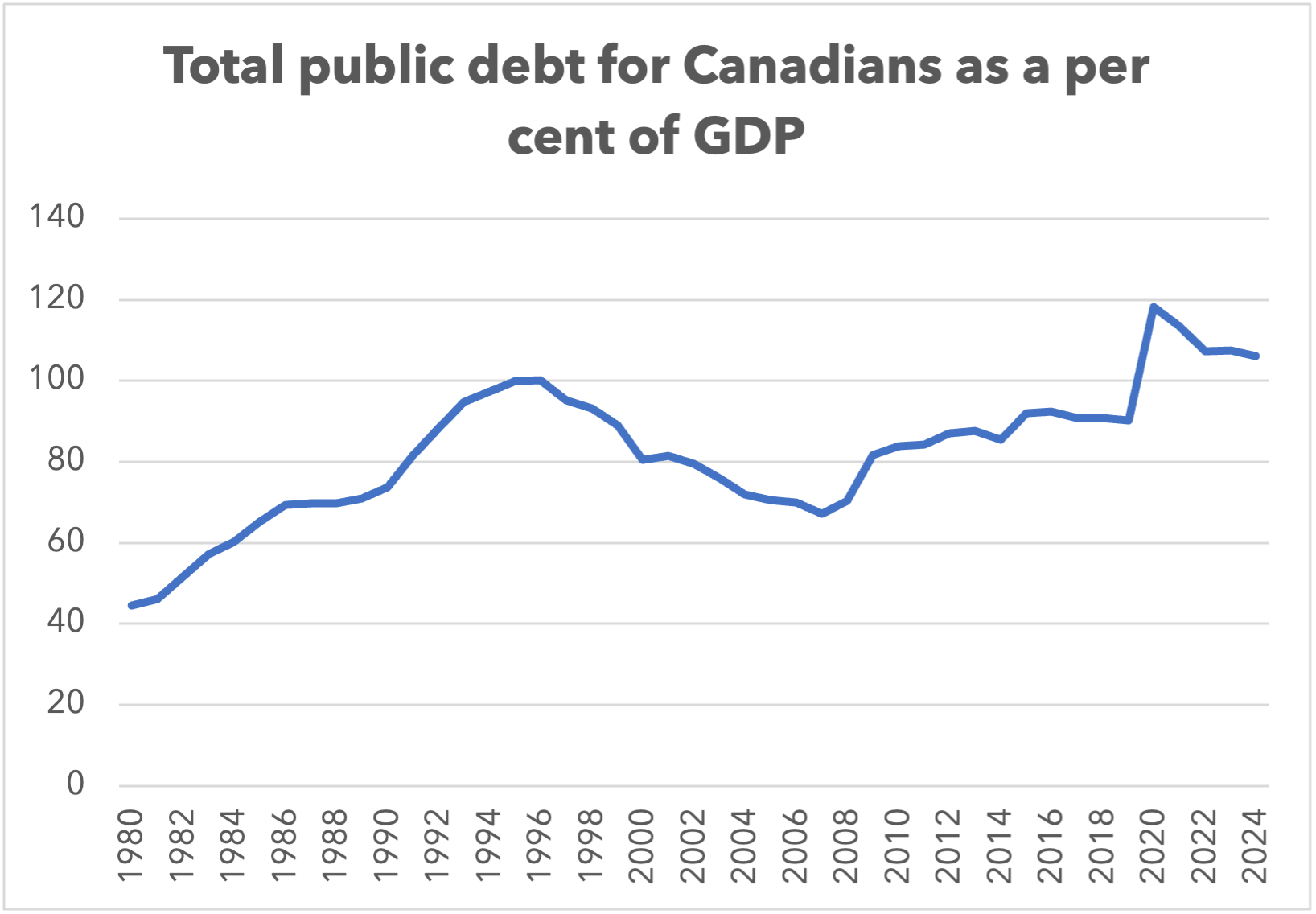

En proportion du Produit intérieur brut (PIB), le « ratio d’endettement » fédéral passe de 23,8 % en 1981 à 47,4 % en 1986 et à 71,4 % en 1996. Les paiements d’intérêt sur la dette publique augmentent parallèlement à l’accroissement de la dette et atteignent 47,8 milliards de dollars en 1996. Cela représente environ 27 % des dépenses fédérales totales, par comparaison à seulement 15,9 % en 1981. Cette augmentation donne l’impression que le gouvernement est pris dans l’engrenage de l’endettement, à savoir qu’il emprunte pour le service de la dette héritée du passé et qu’il aggrave le problème du déficit.

Les années 1980 sont aussi marquées par l’augmentation substantielle de la dette des gouvernements infranationaux. En 1981, la dette nette des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux s’élève à 29,4 milliards de dollars, soit 8,2 % du PIB. En 1995, la dette nette s’élève à 208,9 milliards de dollars, soit 26,9 % du PIB.

En proportion du PIB, la dette publique est plus élevée à la fin de cette période qu’elle ne l’a été depuis 1947. La gestion de la dette fédérale, un aspect important de la politique monétaire, a depuis gagné en complexité. La croissance des besoins d’emprunt amène les gouvernements à s’en remettre de plus en plus aux bons du Trésor à court terme plutôt qu’aux obligations à long terme. Comme la dette publique a des échéances plus courtes, les frais de service de la dette sont plus vulnérables aux variations du taux d’intérêt. Cette tendance commence à s’inverser au milieu des années 1990.

Les gouvernements provinciaux s’endettent aussi en devises étrangères pour avoir un meilleur accès aux marchés internationaux. Cet endettement les expose aux risques liés au taux de change ainsi qu’à la volatilité des taux d’intérêt. Les économistes débattent depuis longtemps à savoir si l’augmentation de la dette publique est un problème important. D’une certaine façon, la dette publique est l’argent que nous nous devons à nous-mêmes. Par conséquent, la décision de payer plus tard plutôt que plus tôt n’a aucune importance. Cependant, les transferts entre les contribuables et les détenteurs d’obligations à l’avenir pourraient entraîner des conséquences importantes et imprévues sur la répartition du revenu.

Débats sur la dette publique

Comme nous l’avons vu plus haut, la dette publique s’accompagne de coûts et de risques. Les gouvernements débiteurs doivent limiter leurs dépenses pour rembourser les créanciers. Durant les périodes où le taux d’intérêt est élevé, ces paiements peuvent devenir très onéreux. Si une crise imprévue provoque la chute des recettes fiscales, le remboursement peut devenir difficile. Les crises financières confèrent aux créanciers une forme de pouvoir unique au sein de l’État, ce qui mine sa souveraineté.

Cependant, les partisans de l’approche budgétaire non interventionniste ou de « petit gouvernement » critiquent les dépenses déficitaires pour des motifs qui ne sont pas toujours exacts. Nous abordons ici brièvement cinq arguments avancés par les « ennemis jurés des déficits ».

Premièrement, les ennemis jurés des déficits soutiennent souvent que les déficits gouvernementaux imposent aux générations futures un fardeau de la dette écrasant. Mais, comme l’a fait valoir l’économiste Thomas Piketty, les sociétés des pays du Nord ne font que s’enrichir avec le temps. Il est donc plus instructif de considérer la dette publique comme une dette distributionnelle plutôt que générationnelle. En d’autres termes, nous devons nous demander qui porte le fardeau de l’imposition (qui finance les intérêts et le remboursement) et qui détient des obligations publiques.

Deuxièmement, les ennemis jurés des déficits parlent souvent d’une dette publique croissante comme étant « insoutenable ». Comme nous l’avons vu, la capacité d’emprunt des gouvernements peut atteindre une limite qui, une fois atteinte, les rend vulnérables à une crise. Quoi qu’il en soit, les économistes n’ont pas encore établi une formule convaincante et rapide pour déterminer à l’avance quelle est cette limite. Dans les années 1990, les gouvernements européens jettent les bases d’une union monétaire en signant le traité de Maastricht. Celui-ci stipule que leur dette publique en pourcentage du PIB ne devrait pas dépasser 60 %. Cependant, en 2024, ce ratio atteint 81,6 %. Par contre, contrairement aux périodes précédentes, les économistes sont un peu moins préoccupés par ce scénario. Leur relative insouciance est en partie attribuable à la démonstration de plus en plus visible que les politiques d’austérité mises en place après la récession mondiale de 2008-2009 étaient nuisibles à la reprise.

Troisièmement, les économistes néoclassiques soutiennent généralement que les dépenses déficitaires sont intrinsèquement inflationnistes. Cela s’explique par l’augmentation de la masse monétaire, c’est-à-dire la somme des instruments liquides par rapport aux biens et services disponibles dans l’économie. Mais comme nous l’avons vu ci-dessus, dans des pays comme le Zimbabwe, la dette publique peut jouer un rôle pour stimuler une crise inflationniste. Cela est d’autant plus vrai lorsque la capacité industrielle est faible, les importations sont élevées et la dette est remboursée en devises étrangères. Cependant, ce scénario est rare. Des études récentes montrent qu’en moyenne, il n’y a pas de lien significatif entre la masse monétaire et l’inflation. Cela s’explique probablement par le fait que l’augmentation de la demande entraîne habituellement une hausse de la production plutôt qu’une augmentation des prix.

Quatrièmement, la motivation des dépenses déficitaires peut parfois être mal décrite. Les ennemis jurés des déficits soutiennent souvent que les gouvernements qui dépensent au-delà de leurs moyens ne cherchent qu’à gagner la faveur du public. Il y a certainement un fond de vérité dans cet argument. N’empêche, l’argument mérite d’être nuancé de deux façons. D’une part, gagner la faveur du public est un aspect favorable à une gouvernance démocratiquement sensible et même un aspect essentiel à celle-ci. (Voir aussi La démocratie parlementaire au Canada.) D’autre part, les dépenses déficitaires augmentent souvent en réaction naturelle aux ralentissements du cycle économique. Si les marchés commerciaux rétrécissent, les dépenses sociales d’un gouvernement sont susceptibles de croître. En même temps, les marasmes économiques amènent les gouvernements à percevoir moins de recettes fiscales. Par conséquent, les dépenses de consommation suivent une tendance « procyclique ». Elles augmentent et diminuent en phase avec la croissance économique. En revanche, les déficits gouvernementaux suivent généralement une tendance « contracyclique ». Ils augmentent et diminuent de façon inversement proportionnelle à la croissance économique, ce qui atténue l’incidence des récessions.

Cinquièmement, les ennemis jurés des déficits soutiennent que lorsque les gouvernements empruntent de l’argent, ils puisent dans un bassin limité de fonds prêtables qui autrement seraient investis dans la production. Des études très sérieuses indiquent qu’il existe relativement peu de preuves pour appuyer cet argument. Tout effet de ralentissement de la croissance est compensé par l’augmentation de la demande causée par le déficit. Dans le même ordre d’idées, les économistes néoclassiques laissent également entendre que le fardeau de la dette publique pourrait avoir des effets inhibant la croissance. Toutefois, une analyse minutieuse révèle que cette dynamique est assez mineure.

Dette publique au Canada

La dette publique est une source d’anxiété depuis plusieurs siècles. Adam Smith prédisait déjà, dans les années 1700, que « à l’heure actuelle, le poids écrasant des dettes… opprime toutes les grandes nations d’Europe et les ruinera vraisemblablement à long terme » [traduction libre]. L’expérience montre que la dette publique est moins « ruineuse » qu’il ne le pensait. Cette dette s’accompagne toutefois de certains risques pour les pays dont la base industrielle est fragile, où la perception des impôts est faible et qui dépendent fortement de créanciers étrangers.

Ces problèmes n’augurent pas une crise immédiate pour le Canada. La dette publique du Canada a atteint un creux de 53,1 % du PIB en 2007-2008. Elle a ensuite grimpé à 76,2 % en 2023-2024 en réaction à la période suivant la récession de 2008.

Au Canada, la dette publique est plutôt une préoccupation de nature distributionnelle. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’incidence distributionnelle des paiements d’intérêts sera probablement progressive si le régime fiscal est progressif et que les obligations publiques sont détenues par des institutions comme les fonds de pension des syndicats. D’autre part, elle sera régressive si l’imposition des personnes à faible revenu diminue de façon disproportionnée et que les obligations sont détenues par les mieux nantis. Les données sur la propriété des obligations au Canada sont limitées. Mais il est juste de supposer que les obligations d’État, comme tous les autres actifs financiers, sont détenues majoritairement par les personnes du groupe des 10 % les plus riches – et surtout des 1 % les plus riches – de la population.

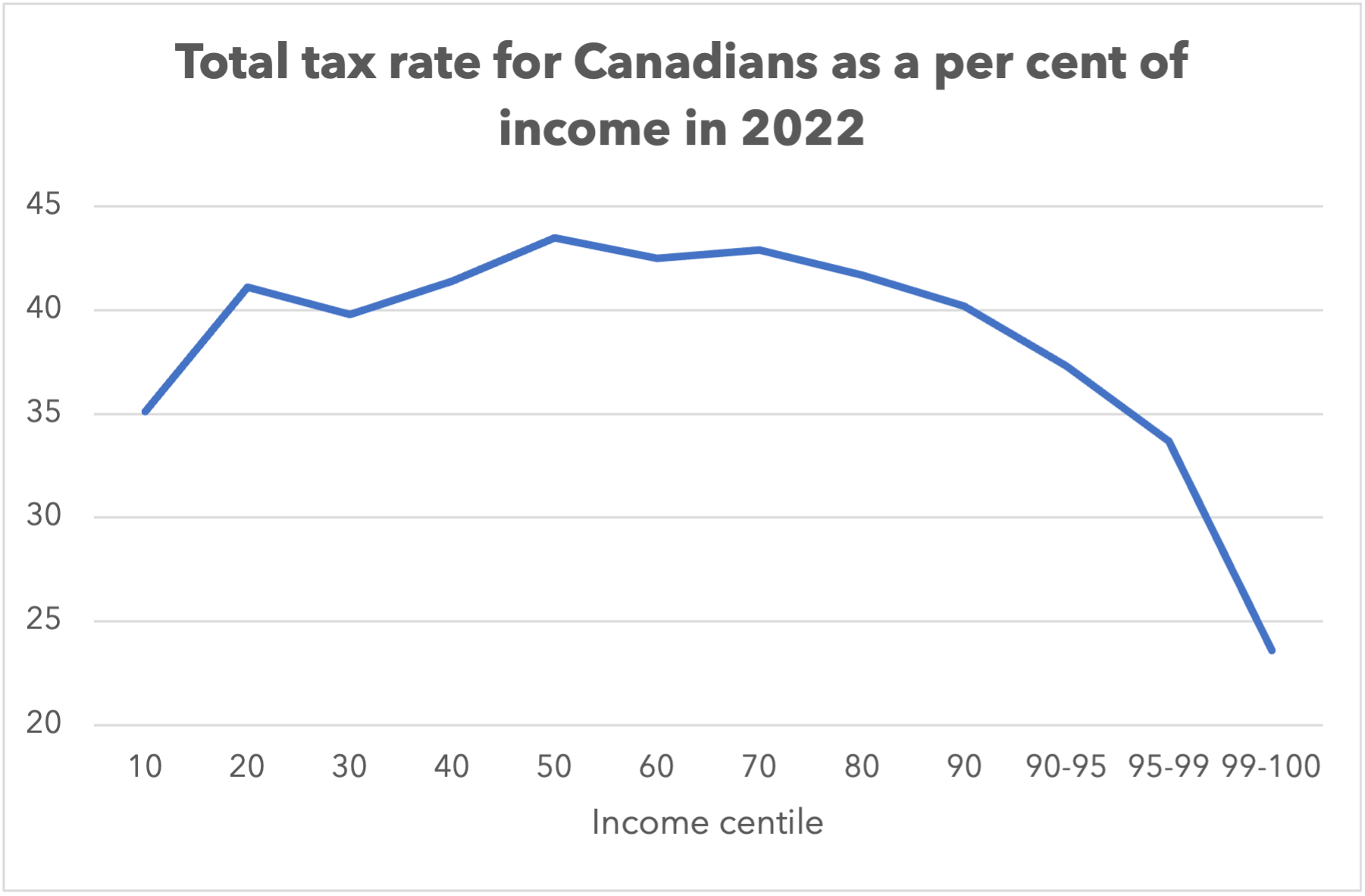

De l’autre côté de l’équation, la répartition globale du fardeau fiscal est une source de préoccupation. Un rapport publié en 2024 par le Centre canadien de politiques alternatives montre que le fardeau global de la dette n’est qu’à peine progressif chez les 70 % des personnes qui gagnent le moins. Mais dans la tranche supérieure de 30 %, il est en fait régressif. Cela signifie que la tranche des 1 % de contribuables touchant les revenus les plus élevés paie en moyenne le taux d’imposition le plus bas. Cela découle du fait que le Canada compte sur des taxes régressives comme la taxe de vente et l’impôt foncier. Cela est aussi attribuable au poids relativement faible des impôts progressifs comme l’impôt sur le revenu. Ces faits combinés donnent à penser que l’effet distributionnel des paiements d’intérêts sur la dette publique sera probablement régressif. En même temps, cependant, ces paiements d’intérêts ne sont qu’une composante d’un système plus vaste.

Taux d’imposition total des Canadiens en pourcentage du revenu en 2022. (courtoisie de Lee et Cochrane 2024)

Un autre problème important pour le Canada est la question de savoir quels gouvernements ont le droit d’émettre des titres de créance. Comme il est mentionné ci-dessus, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada sont autorisés à enregistrer des déficits, mais les municipalités ne peuvent le faire que sous réserve de certaines restrictions. Par conséquent, les municipalités canadiennes sont plus limitées sur le plan financier que dans la plupart des autres pays du Nord. Les municipalités sont également responsables de la gestion d’une grande partie des services sociaux et de l’infrastructure publique de première ligne du Canada. La contrainte sur l’emprunt signifie qu’elles comptent souvent sur les paiements de transfert des ordres supérieurs de gouvernement. Comme les chercheurs de la Fédération canadienne des municipalités le font remarquer, cet ordre constitutionnel entrave la capacité municipale de développement des infrastructures. Il génère également des tensions persistantes entre les ordres de gouvernement.

(Voir aussi Politique monétaire; Dépenses publiques; Dette au Canada; Finances publiques.)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom