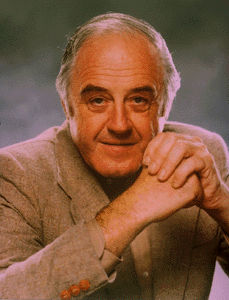

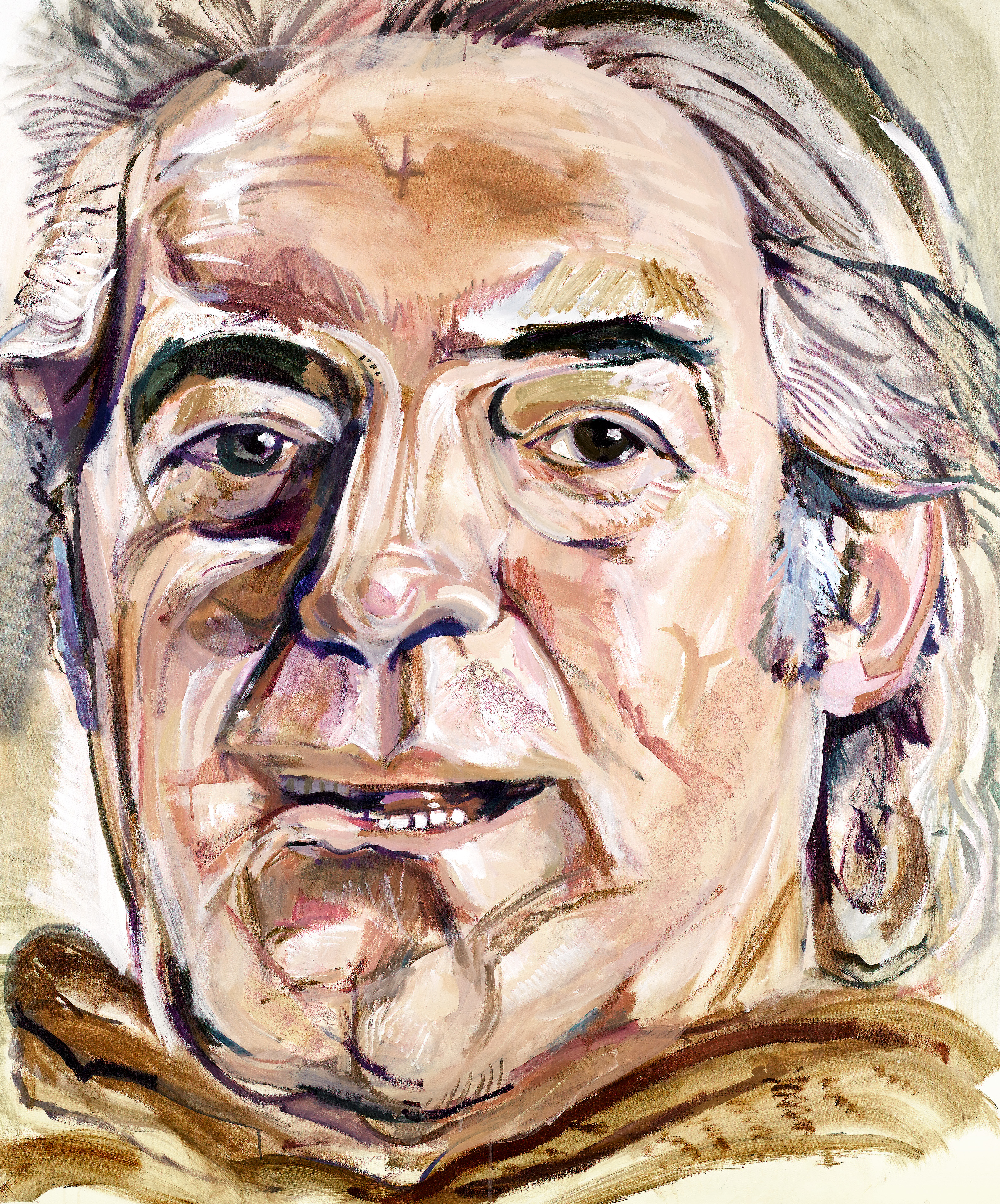

Félix Eugène Leclerc, O.C., G.O.Q., auteur-compositeur-interprète, dramaturge, poète, romancier, acteur, animateur de radio et de télévision (né le 2 août 1914 à La Tuque au Québec; décédé le 8 août 1988 à l’?le d’Orléans au Québec). Félix Leclerc était un artiste révolutionnaire dont l’œuvre dans plusieurs domaines a marqué un tournant dans la culture du Québec. En tant que poète et dramaturge, il a été l’un des géants de la littérature québécoise. En tant que chanteur, il était une vedette majeure au Canada et en Europe, et particulièrement en France. Il a eu une énorme influence sur le cours de la chanson québécoise, et il a ouvert la voie au mouvement des chansonniers populaires au Québec et en France. Il était également un ardent défenseur du nationalisme québécois, et il a contribué à galvaniser l’identité collective du peuple québécois. Premier intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, il a reçu le prix de musique Calixa-Lavallée, le prix Denise-Pelletier et le Diplôme d’honneur. Il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada, Grand officier de l’Ordre national du Québec et Chevalier de la Légion d’honneur de France.

Jeunesse

Félix Leclerc est le sixième des onze enfants d’un marchand de bois d’œuvre et de grains. Tous les membres de la famille chantent et jouent divers instruments. À l’âge de huit ans, Félix Leclerc est initié à la musique de Mozart et de Schubert que sa sœur aînée apprend à jouer au piano. À 18 ans, il commence ses études académiques à l’Université d’Ottawa, où il écrit sa première chanson, « Notre sentier ». Il est contraint d’abandonner ses études en 1933 en raison de la crise des années 1930. Il part travailler comme ouvrier agricole à Sainte-Marthe-du-Cap près de Trois-Rivières. Il s’inspire plus tard de cette expérience pour plusieurs de ses chansons.

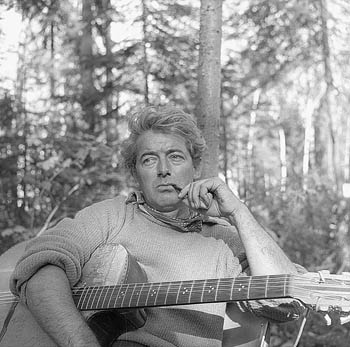

Après avoir occupé divers emplois, dont celui d’assistant embaumeur, il devient annonceur et scénariste à la radio CHRC à Québec (1934–1937) et à CHLN à Trois-Rivières (1937). Durant ses trois années passées à Québec, il suit quelques cours de guitare avec Victor Angelillo et Bill Harris, deux collègues de CHRC. Il semble qu’il aurait également reçu des conseils de la part de Thomas-Wilfrid Gagnon, un musicien qui lui vend sa première guitare (aujourd’hui conservée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges) à Québec vers 1934. John Harry Ormsby, un professeur d’anglais privé qui encourage l’amour de Félix Leclerc pour le Québec et le pousse à créer des œuvres originales, est également l’une de ses influences.

Radiodiffusion, travail d’acteur et écriture

En 1939, Félix Leclerc se joint à Radio-Canada à Montréal comme scénariste en radio. Plusieurs de ses séries radiophoniques sont très populaires, notamment Le restaurant d’en face (dans lequel il joue sa chanson « Notre sentier »), Je me souviens (pour lequel Hector Gratton compose la musique de scène), L’encan des rêves et Théâtre dans ma guitare. Parallèlement, Félix Leclerc joue dans les séries dramatiques de Radio-Canada Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon et Vie de famille de Henry Deyglun. Il monte également sur scène avec la troupe d’Émile Legault, les Compagnons de Saint-Laurent (1942–1945).

Les textes radiophoniques de Félix Leclerc attirent l’attention de l’écrivain et cinéaste Albert Tessier, qui encourage leur publication. Ils sont rassemblés sous forme de recueils intitulés Adagio (histoires), Allegro (fables) et Andante (poèmes) et ils se vendent bien. En 1948, Félix Leclerc et ses amis Guy Mauffette et Yves Vien, fondent la troupe VLM. Cette troupe présente les pièces Le p’tit ponheur et La p’tite misère, écrites par Félix Leclerc, à Montréal et à travers le Québec. La même année, sa pièce intitulée La caverne des splendeurs remporte le premier prix d’un concours de pièces de théâtre en un acte organisé par Les Amis de l’art. Certaines de ses chansons, dont « Le p’tit bonheur », servent d’interludes entre les scènes. Plusieurs autres chansons de Félix Leclerc, dont« Hymne au printemps », « Le train du Nord » et « Bozo », deviennent populaires au Québec à la fin des années 1940, surtout grâce à l’émission qu’il anime à Radio-Canada, Félix Leclerc et ses chansons.

Succès à Paris

En 1950, la carrière de Félix Leclerc en tant que chansonnier devient internationale. Jacques Canetti, un impresario influent de Paris et directeur artistique de la maison de disques Philips, entend Félix Leclerc chanter sur scène à Montréal et lui propose un contrat à Paris. Félix Leclerc y fait ses débuts en décembre 1950 à l’ABC, une grande salle de concert de Paris. Il partage l’affiche avec les Compagnons de la chanson et Édith Piaf.

Le succès des débuts de Félix Leclerc à Paris est suivi de ses premiers enregistrements et de tournées à travers la France, la Belgique et la Suisse. Vêtu d’une chemise de bûcheron à carreaux et s’accompagnant lui-même à la guitare, il interprète ses chansons truculentes avec une solide voix de baryton. Il devient rapidement une vedette de premier plan. En février 1951, il reçoit le Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros à Paris pour sa chanson « Moi, mes souliers ». Sur les panneaux d’affichage, imprimé en grosses lettres sous son nom, on peut lire « le Canadien ».

Carrière au Canada

Félix Leclerc partage ensuite son temps entre l’Europe et le Canada. En France, ses prestations lors de grandes émissions de radio, ses apparitions dans les théâtres de variétés et les boîtes à chansons les plus réputés (par exemple, les Trois-Baudets et Bobino) et ses nombreuses tournées font de lui une vedette de premier plan.

Il retourne à Montréal en 1953 pour participer aux Festivals de Montréal, et il est accueilli en héros. Plus tard, sa carrière l’oblige à rester durant de longues périodes en Europe, mais ses apparitions les plus marquantes au Canada incluent : sa tournée dans l’ouest en 1965; ses concerts à la Place des Arts en 1967 et au théâtre Le Patriote à Montréal, en 1966, 1970, 1972, 1975 et 1976; et ses spectacles au Centre national des Arts à Ottawa en 1971. Il effectue des tournées en France, en Belgique et en Suisse en 1973, et à nouveau en France en 1975 et en 1977. Il reçoit un autre Grand Prix du disque en 1958 pour son album Félix Leclerc et sa guitare, puis encore un autre en 1973 pour l’ensemble de son œuvre. Son plus grand triomphe au Québec est possiblement son apparition sur scène avec Gilles Vigneault et Robert Charlebois lors de la Superfrancofête, à Québec en 1974.

Félix Leclerc joue également dans des films comme Les brûlés (1959); Félix Leclerc, troubadour (1959) de Claude Jutra; La Vie (1967); C’est la première fois que j’la chante (1988); et Pieds nus dans l’aube (1994).

Nationalisme

Bien qu’il ne soit associé à aucun parti politique, Félix Leclerc est motivé par un nouvel engagement en faveur de l’indépendance du Québec. La préface de sa pièce L’auberge des morts subites de 1962 indique clairement qu’il adhère aux idéaux du nationalisme canadien-français avant même la Révolution tranquille. Du milieu des années 1950 à la fin des années 1960, plusieurs de ses chansons (« Tirelou », « Tu te lèveras tôt », « Les rogations », « Le père », « Richesses ») laissent entrevoir une radicalisation de ses opinions politiques.

En 1970, cet éternel « paysan rustre » commence à tourner ses qualités de franc-tireur vers le commentaire public et la protestation. Il utilise l’ironie caustique comme arme principale. Dans la chanson « L’Alouette en colère », qu’il écrit après la crise d’octobre de 1970, Félix Leclerc présente sa vision d’un Québec qui a été pillé et dépossédé. Ce sentiment est également exprimé dans ses trois derniers albums, L’alouette en colère (1972), Le tour de l’Île (1975), et Mon fils (1978).

Félix Leclerc donne son dernier concert sur scène en 1979. Il fait de rares apparitions et continue à publier à partir de sa résidence située sur l’?le d’Orléans. Il participe également au premier gala de l’ADISQ (1979), qui nomme les prix annuels décernés aux artistes québécois du disque et de la scène en son honneur. (Voir Prix Félix.) En 1983, Félix Leclerc est invité à l’émission Station soleil sur la chaine de télévision Radio-Québec. L’émission de télévision Rêves à vendre (1984) de Radio-Canada, animée par Jean-Pierre Ferland, est diffusée en son honneur. Johanne Blouin enregistre un album comprenant dix de ses chansons intitulé Merci Félix, quelques mois avant son décès. L’album est un grand succès. Félix Leclerc écrit également deux livres : Rêves à vendre (1984) et Derniers calepins (1988), qui sont publiés après sa mort.

Le décès de Félix Leclerc est un choc pour le Québec. Des funérailles modestes sont tenues sur l’île d’Orléans. Des milliers de gens se rassemblent à Québec et à Montréal. Des messages parviennent du monde entier, y compris du gouvernement français. Félix Leclerc a ouvert la voie à une génération de chanteurs-poètes. Il continue à avoir un vaste public.

Production et principaux thèmes

L’art et les chansons de Félix Leclerc ont été analysés par de nombreux écrivains et critiques. Dans La chanson québécoise, Benoît L’Herbier écrit : « Dès le début, la poésie de Félix Leclerc s’est située sur un plan philosophique, rappelant les œuvres de La Fontaine les plus belles et les plus inspirantes. Car Félix Leclerc, l’écrivain ou le compositeur, est un moraliste. » Dans son livre intitulé Félix Leclerc, Luc Bérimont écrit : « La personnalité de Félix Leclerc est riche, complexe, insaisissable. Il est certes chanteur, et compositeur et interprète, mais il appartient à une catégorie qui ne peut obéir aux critères du music-hall. Félix Leclerc est une exception dans un monde où la chanson, produite à grande échelle, est une affaire purement commerciale ».

Les paroles des chansons de Félix Leclerc, qu’elles soient narratives ou qu’elles portent à réflexion, sont écrites en vers qui rappellent parfois les formes de chanson traditionnelle orale. Il puise son inspiration dans les éléments, l’eau, la terre, le soleil, le feu et le vent, et ses thèmes reflètent un amour des animaux et de la nature. Ses chansons incarnent un personnage qui est soit heureux ou soit triste, selon qu’il se désiste de son enfance ou non. Les références à des rois, à des châteaux et à des fêtes dansantes évoquent les tribulations et les gloires de l’existence humaine.

La poésie de Félix Leclerc, simple et directe, véhicule une vision tragique de l’existence. Pour Félix Leclerc, le caractère tragique de l’humanité est enraciné dans la nature. L’effort humain peut occasionnellement mener à la mort sous le joug, mais en même temps, il fournit un lien avec l’au-delà et ajoute une dimension spirituelle aux gestes quotidiens et à la vie en général. La nature est omniprésente dans les chansons de Félix Leclerc. Les saisons offrent une toile de fond aux thèmes récurrents de l’évasion, de la mort, de Dieu, de la femme et du pays.

Traits caractéristiques

À travers ses 160 chansons (146 originales et 14 reprises), Félix Leclerc se distingue de ses prédécesseurs chansonniers francophones européens et québécois par la combinaison de vers soigneusement choisis et d’un style unique de mise en musique à la guitare acoustique. Parmi ses traits caractéristiques, on trouve l’accordage de la guitare abaissé (toutes les cordes sont réglées à un ton ou un demi-ton en dessous de l’accordage standard) et par la position de la main droite sur le registre aigu de la touche. Ses techniques notables incluent l’intégration d’harmoniques artificielles (comme dans « Hymne au printemps »), le grattage rapide de son pouce sur les cordes (« La drave »), les arpèges rapides exécutés avec le pouce et l’index imitant le médiator (« Les 100 000 façons de tuer un homme ») et la combinaison d’arpèges et de trémolo classique (« Le tour de l’île »). De la main gauche, il exécute parfois des accords barrés avec le pouce dans les basses, ainsi que des accords de septième diminuée et des accords majeurs avec des sixtes ajoutées.

Influences

Dans l’ensemble, on peut distinguer six grandes catégories d’influences dans la musique de Félix Leclerc. D’abord, il semble être légèrement influencé par le répertoire classique, en raison de sa sœur pianiste et possiblement de l’enseignement de Thomas-Wilfrid Gagnon. La seconde influence comprend les chansons québécoises traditionnelles standard d’Ovila Légaré, de Madame Bolduc, et de La Bonne chanson de l’abbé Gadbois; les chansons de la tradition orale française; et le folklore celtique instrumental (les reels écossais et irlandais).

Une autre influence présente est celle des chansons populaires de la France du début du 20e siècle (dont celles de Maurice Chevalier, de Lucienne Boyer et de Tino Rossi). Cela est présent dans la musette (« Les dimanches ») et dans les nombreuses ballades à trois temps avec un tempo irrégulier (« Demain si la mer », « La fille de l’île »). De plus, on retrouve des traces de musique tzigane et de folklore russe dans le timbre de la voix grave de Félix Leclerc et dans sa manière de gratter rapidement les cordes de sa guitare avec son pouce droit.

L’influence du blues afro-américain (par exemple, Blind Lemon Jefferson et Blind Blake) est apparente dans l’accordage abaissé de sa guitare et dans ses choix de doigtés de certaines formes de guitare de la main gauche. Les accompagnements de jazz swing rythmés en croches (par exemple, Glenn Miller et Tommy Dorsey) sont un autre élément afro-américain (comme dans « Bozo » et « Le p’tit bonheur »).

Enfin, Félix Leclerc reprend le style de la musique country « old-time » de Jimmie Rodgers, le bluegrass de Bill Monroe et le western swing de Bob Wills et de Gene Autry en transposant les accords (Dm/F; D/ F#) et en jouant occasionnellement un accompagnement rythmique rapide d’une croche suivie de deux doubles croches (comme dans « Attends-moi, ti-gars »).

Impact

Les qualités propres à Félix Leclerc ont un effet revitalisant sur la chanson en France. Sa musique sert de catalyseur pour les carrières de Georges Brassens, Guy Béart et Jacques Brel, entre autres. Dans son livre Chansonniers du Québec, Christian Larsen écrit : « Félix Leclerc est à la chanson canadienne ce que Trenet est à la chanson française : un révolutionnaire, un point charnière et un dirigeant. À cause de lui, les chasseurs de fortunes, les poètes et les commerçants se lancent à la recherche d’un nouveau Klondike… Bien qu’il n’ait pas inventé la chanson canadienne, Félix Leclerc en a produit le public et le marché, et dans une certaine mesure, il est responsable de la génération actuelle des jeunes chansonniers. »

Distinctions et legs

En 1965, le Festival du disque de Montréal attribue un prix Félix-Leclerc à Gilles Vigneault pour sa chanson Mon pays. Un char est dédié à Félix Leclerc lors du défilé de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, en 1966. En 1977, il est le premier récipiendaire du prix Denise-Pelletier pour les arts de la scène, décerné par le gouvernement du Québec. En 1978, l’Orchestre symphonique de Montréal interprète un pot-pourri de ses œuvres à l’occasion des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. En 1990, une sculpture est créée en l’honneur de Félix Leclerc au parc Lafontaine à Montréal. Une anthologie de 2000 pages de ses poèmes et autres œuvres littéraires est publiée à Montréal en 1994. En 2003, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens rend hommage à Félix Leclerc en faisant de lui l’une des premières personnes intronisées.

Après le décès de Félix Leclerc, ses héritiers créent la Fondation Félix-Leclerc afin de promouvoir la chanson québécoise. Plusieurs des chansons de Félix Leclerc sont publiées dans les collections suivantes : Les chansons de Félix Leclerc – le Canadien (1950), Félix Leclerc, 12 chansons nouvelles (1958), Les chansons de Félix Leclerc (1969) et 24 chansons de Félix Leclerc (non daté). Ses chansons sont interprétées par les Séguins, par Monique Leyrac, André Gagnon, Fabienne Thibeault, Groovy Aardvark, Daniel Boucher, Marie-Hélène Thibert et bien d’autres.

En 2014, Félix Leclerc est nommé personnage historique par le gouvernement du Québec. Selon la Commission de toponymie du Québec, Félix Leclerc se classe au cinquième rang (après Samuel de Champlain, Jacques Cartier, le frère Marie-Victorin et Jean Talon) des personnages historiques dont le nom est le plus souvent attribué à des rues, à des places ou à des édifices au Québec. Trois bâtisses sont entièrement ou en partie dédiées à son œuvre : le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le Complexe culturel Félix-Leclerc à La Tuque et l’Espace Félix-Leclerc sur l’île d’Orléans.

Voir aussi Chansonniers; Les Bozos; Chœur V’là l’bon vent.

Une version de cet article est parue initialement dans L’Encyclopédie de la musique au Canada.

Prix

- Grand prix du disque, Académie Charles-Cros (1951, 1958, 1973)

- Officier, Ordre du Canada (1968)

- Prix de musique Calixa-Lavallée, Société Saint-Jean-Baptiste (1975)

- Diplôme d’honneur, Conférence canadienne des Arts (1976)

- Prix Denise-Pelletier, gouvernement du Québec (1977)

- Doctorat honorifique, Université du Québec (1982)

- Grand officier, Ordre national du Québec (1985)

- Chevalier, Légion d’honneur de France (1986)

- Médaille, Académie des lettres du Québec (1987)

- Prix Fleury-Mesplet, Salon du livre de Montréal (1988)

Écrits

Poésie

- Adagio (1943)

- Allegro (1944)

- Andante (1944)

- Le hamac dans les voiles (1952)

Romans

- Pieds nus dans l’aube (1946)

- Le fou de l’île (1958)

- Carcajou ou le diable des bois (1972)

Théâtre

- Maluron (1947)

- La caverne des splendeurs (1948)

- Le p’tit bonheur (1948)

- Dialogue d’hommes et de bêtes (1949)

- Théâtre de village (1951)

- Les péchés dans le hall(1952)

- Le hamac dans les voiles (1952)

- Moi, mes souliers(1955)

- Sonnez les matines (1956)

- Le fou de l’île(1958)

- L’auberge des morts subites (1962)

- Les temples (1966)

- La peur à Raoul (1973)

- Carcajou ou le diable des bois (1973)

- L’ancêtre (1974)

- Qui est le père? (1977)

Autres

- Moi, mes souliers (1955)

- Le calepin d’un flâneur (1961)

- Chansons pour tes yeux (1968)

- Cent chansons (1970)

- Rêves à vendre (1984)

- Le dernier calepin (1988)

Discographie

- Félix Leclerc chante ses derniers succès sur disque (1951)

- Félix Leclerc chante (1957)

- Les nouvelles chansons de Félix Leclerc (1959)

- Le roi heureux (1959–62)

- Félix Leclerc (1964) (renommé Le jour qui s’appelle aujourd’hui)

- Mes premières chansons, 1951–1953 (1964) (renommé Moi, mes souliers)

- Moi, mes chansons (1966) (renommé Mes longs voyages)

- La vie (1967)

- Cent chansons (1968)

- Félix Leclerc dit pieds nus dans l’aube (1969)

- J’inviterai l’enfance (1969)

- Félix Leclerc chante pour les enfants (1970)

- Pleins feux sur Félix Leclerc (1971)

- Pleins feux sur Félix Leclerc Vol 2 (1971)

- L’alouette en colère (1972)

- Félix Leclerc (1972)

- Merci la France (1975)

- Le tour de l’île (1975)

- Le temps d’une saison, avec Claude Léveillée (1976)

- Mon fils, avec Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Monique Leyrac et al. (1978)

- Le bal (1979) (arrangements de François Dompierre)

- Chansons dans la mémoire longtemps (1979) (points forts réédités sous le titre Félix Leclerc Profil)

- La légende du petit ours gris/Le journal d’un chien, avec Claude Léveillée (1979)

- Mouillures (1979) (arrangements de François Dompierre)

- Prière bohémienne (1979) (arrangements de François Dompierre)

- L’ancêtre (1989)

- Heureux qui comme Félix (1989)

- Le p’tit bonheur (1989)

- Heureux qui comme Félix : une histoire de Félix Leclerc (2000)

- Chansons perdues, chansons retrouvées : les enregistrements de 1950 à 1954 (2005)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom