Le festival imagineNATIVE Film + Media Arts Festival est l’un des plus grands festivals de cinéma au monde consacré exclusivement aux œuvres d’artistes autochtones. C’est un organisme de bienfaisance enregistré sous l’entité juridique The Centre for Aboriginal Media. Le festival torontois a pris de l’envergure au fil du temps et attire aujourd’hui des dizaines de milliers de personnes chaque année et s’emploie à mettre en valeur le cinéma autochtone dans les festivals du monde entier.

Contexte

Le festival imagineNATIVE est fondé en 1999 par Cynthia Lickers-Sage et Vtape, un distributeur torontois à but non lucratif, avec l’aide de partenaires locaux. C’est un rejeton du Centre for Aboriginal Media, cofondé en 1998 par Vtape, Cynthia Lickers-Sage et le Woodlands Cultural Centre, dont la fondatrice est Roberta Jamieson. Le Centre for Aboriginal Media succède à l’Aboriginal Film & Video Art Alliance, en activité de 1993 à 1998. Le partenariat visait à faire connaître les films et les vidéos créés par des Autochtones. Le projet prend forme lorsque le vidéaste Zachary Longboy se rend dans des collectivités autochtones de l’Ontario pour savoir comment elles utilisent la pellicule pour raconter leurs histoires. Cynthia Lickers-Sage reprend le projet en 1995. En 1998, le catalogue imagineNATIVE: Aboriginally Produced Film & Video voit le jour. C’est un important catalogue répertoriant les films et vidéos autochtones ainsi que des ressources pour mettre en relation les artistes et collectivités autochtones et présentant principalement les œuvres de réalisateurs et d’artistes autochtones. Cynthia Lickers-Sage a aussi organisé des ateliers dans des collectivités autochtones afin de raviver les processus de récits par l’image qui faisaient l’objet de ses recherches.

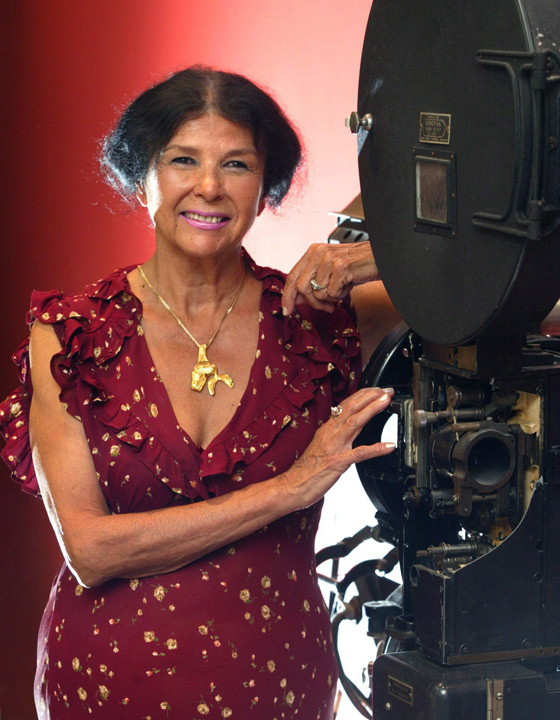

La première édition du festival imagineNATIVE Aboriginal Film + Media Arts Festival a lieu à Toronto du 9 au 12 septembre 2000. L’événement est organisé en même temps que le Festival international du film de Toronto (TIFF) et toute l’effervescence qui y est associée. On voulait qu’imagineNATIVE profite ainsi de la manne qu’entraîne le festival de grande renommée. Pendant cette première édition du festival, ce sont en tout 42 films d’artistes autochtones qui sont projetés. Le coup d’envoi est donné avec la première mondiale de Blood River de Kent Monkman à l’Innis Town Hall de l’Université de Toronto. Sont aussi proposées des rétrospectives de films des réalisatrices canadiennes Alanis Obomsawin et Loretta Todd. Le festival est parsemé dès le début de protocoles et de cérémonies autochtones. Une projection est par exemple précédée d’un haka par des artistes maoris. Cynthia Lickers-Sage était la directrice du festival. Elle a dit espérer que le succès d’imagineNATIVE inciterait les festivals du calibre du TIFF à faire plus de place aux Autochtones dans leur programme et leur personnel.

Premières années

En 2001, les organisateurs d’imagineNATIVE, ne voulant plus rester dans l’ombre du TIFF, optent à la place pour la période du 21 au 24 novembre. La deuxième année du festival est un moment décisif dans le milieu du cinéma autochtone. Le film Atanarjuat: The Fast Runner de Zacharias Kunuk, le premier long métrage de fiction produit en inuktitut, ouvre l’événement et remporte le prix du meilleur film. En 2002, les organisateurs d’imagineNATIVE déplacent encore le festival, cette fois à la fin octobre, une plage horaire de choix qu’ils garderont longtemps dans le calendrier des festivals. L’édition 2002 marque le début de la série Spotlight On. Cette année-là, on braque les projecteurs sur les films liés à la Russie. On y met aussi en évidence le travail de trois organisatrices (Dana Claxton, Shelley Niro et Shawna Sunrise) qui illustre bien le consensus à l’origine de la programmation d’imagineNATIVE.

Avant l’édition 2003, année où le festival est rebaptisé imagineNATIVE Film + Media Arts Festival, Cynthia Lickers-Sage quitte son poste de directrice artistique et se fait remplacer par Richard Story, avec l’aide d’un comité de programmation. En 2003, près de 2 000 personnes assistent aux activités du festival imagineNATIVE. En 2004, Jason Ryle est nommé président du conseil d’administration. Danis Goulet était pour sa part directrice générale et avait donc aussi la responsabilité de superviser la programmation. L’édition 2004 s’ouvre avec The Land Has Eyes, premier long métrage réalisé par un Autochtone des îles Fidji. Il y a aussi au programme une rétrospective des documentaires d’Alanis Obomsawin.

En pleine croissance : 2005 à 2016

Les années suivantes, le festival imagineNATIVE connaît un grand essor et commence à avoir d’importantes retombées culturelles. En 2005, la Fondation canadienne des relations raciales souligne l’innovation dont font preuve les organisateurs du festival pour lutter contre le racisme. Le nombre de festivaliers double de 2006 (8 000) à 2007 (16 000) grâce à un partenariat avec le Musée royal de l’Ontario (MRO). Le MRO présentait des œuvres particulières, des œuvres réputées et des performances en plus de sa collection mère.

En 2010, Jason Ryle prend le poste de directeur général, fonction qu’avaient occupée Kerry Swanson et Danis Goulet de 2007 à 2009. En 2011, le festival commence à tenir ses projections au tout nouveau TIFF Bell Lightbox (aujourd’hui le TIFF Lightbox). C’est principalement là que sont projetés les films d’imagineNATIVE depuis ce temps. En 2012, imagineNATIVE connaît d’importantes retombées locales et internationales. Le festival engrange des recettes de 5 millions de dollars pour les commerçants de Toronto. En 2013, le Toronto Star qualifie le festival de « plus grande vitrine au monde » pour les cinéastes autochtones.

Toujours dans sa mission de souligner la qualité du travail des artistes autochtones, les organisateurs du festival créent en 2015 le prix d’excellence August Schellenberg (voir August Werner Schellenberg). Parmi les lauréats du prix « Augie », du nom du défunt acteur, notons Tantoo Cardinal, Michael Greyeyes et Gary Farmer.

De 2017 à aujourd’hui

En 2016, compte tenu de l’envergure du festival, les fonctions de direction reviennent à deux personnes. Jason Ryle passe au poste de directeur artistique et Ariel Smith, à celui de directrice générale. L’année suivante, 2017, est une année charnière pour imagineNATIVE. Le festival est un acteur de premier plan dans la promotion du volet autochtone des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Un projet de réalité virtuelle, 2167, y est organisé pour l’occasion. C’était une œuvre autochtone futuriste avec des contributions de Danis Goulet, Kent Monkman et Scott Benesiinaabandan. On y abordait la célébration du 300e anniversaire du Canada sous l’angle autochtone. L’imagineNATIVE Institute voit le jour la même année. L’institut enrichit le volet professionnel du festival, les artistes autochtones bénéficiant de formations à longueur d’année.

Jason Ryle reprend le poste de directeur général en 2019 et Niki Little accède au poste de directrice artistique. La même année, imagineNATIVE devient admissible aux Oscar. Autrement dit, le gagnant du prix du court métrage de fiction du festival devenait un candidat possible au prix Academy du meilleur court métrage. C’était une première pour un festival autochtone. En 2019, imagineNATIVE attire 30 000 personnes.

La pandémie de COVID-19 oblige le festival imagineNATIVE à passer au virtuel en 2020. Malgré tout, 153 artistes y sont représentés, les femmes occupant 59 % de la programmation. Le festival revient sous forme hybride en 2021. C’est ainsi qu’imagineNATIVE sort de l’enceinte de Toronto et se fait connaître à plus grande échelle. Avant l’édition 2021, Jason Ryle quitte son poste de directeur général et se fait remplacer par Naomi Johnson. En 2024, les organisateurs d’imagineNATIVE annoncent qu’ils abandonnent la plage horaire d’octobre pour le mois de juin à l’occasion du Mois national de l’histoire autochtone.

Programmation

Depuis ses débuts, imagineNATIVE met en valeur la diversité des façons de véhiculer un message par l’art. En effet, le festival ne se limite pas aux films et vidéos : on y présente aussi des nouveaux médias, des œuvres interactives, des installations artistiques et, récemment, la réalité virtuelle et des balados, entre autres. L’édition 2001 a notamment innové dans sa programmation, optant pour le CD-ROM, avec une performance de l’artiste Dana Claxton et de chanteurs de peyotl. Depuis 2002, imagineNATIVE présente régulièrement un volet d’œuvres d’une région ou d’une collectivité autochtone d’ailleurs dans le monde. L’Australie (2004), les îles du Pacifique (2006), les cinéastes navajos (2007), le Népal (2009), les Khoïsan (2011), la nation Mapuche (2012) et les cinéastes samis (2015) en ont déjà été les têtes d’affiche. Le festival a souvent dans sa programmation des œuvres de cinéastes comme Alanis Obomsawin, Zacharias Kunuk, Zoe Leigh Hopkins, Jeff Barnaby, Danis Goulet, Lisa Jackson, Kent Monkman, Darlene Naponse, Sterlin Harjo, Warwick Thornton et Taika Waititi.

Volet professionnel

Depuis sa toute première édition, le festival propose un volet professionnel sous forme d’ateliers, de séminaires, de tables rondes et de formations. En mars 2008, les organisateurs d’imagineNATIVE ont créé le collectif Embargo. C’est un collectif qui s’inscrivait dans les travaux de Cynthia Lickers-Sage visant à remettre entre les mains des artistes les outils dont ils ont besoin pour raconter leur histoire. Sept cinéastes, trois du Canada et quatre d’ailleurs, ont ainsi été invités à produire des courts métrages qui transmettaient leur vision et mettaient en relief les collaborations qui leur ont servi d’inspiration. C’est ainsi qu’en 2009 ont été présentés des courts métrages de Zoe Leigh Hopkins, Helen Haig-Brown et Taika Waititi, qui a remporté un Oscar dix ans plus tard pour Jojo Rabbit. Le court métrage Savage de Lisa Jackson a remporté un prix Génie pour le meilleur court métrage de fiction. L’édition 2014 comprenait une suite au collectif Embargo.

La croissance du volet professionnel d’imagineNATIVE a fait de ce dernier un joueur de premier plan pour le cinéma autochtone. En 2013, ce sont des contrats de distribution d’une valeur de 200 000 $ par année qui étaient conclus pour le volet professionnel. À l’international, imagineNATIVE s’occupe de la représentation autochtone à la Berlinale depuis 2015.

Avant la création de l’imagineNATIVE Institute en 2017, le festival administrait un grand nombre de subventions et de programmes de perfectionnement pour les artistes autochtones. L’institut a rendu possible l’élargissement de ces programmes à longueur d’année étant donné le flux constant de fonds. Dans un partenariat majeur avec Netflix en 2019, le diffuseur s’est engagé à verser 25 millions de dollars pour le perfectionnement des artistes autochtones sous l’égide d’imagineNATIVE et de deux autres organismes culturels autochtones. Le financement de Netflix a failli disparaître en 2024 à cause de la réponse de Netflix à la Loi sur la diffusion continue en ligne. En 2024, imagineNATIVE a acquis la base de données états-unienne d’artistes des médias Kin Theory.

Chemins et protocoles

La publication, en 2019, du guide Protocoles et chemins cinématographiques : Un guide de production médiatique pour la collaboration avec les communautés, cultures, concepts et histoires des peuples des Premières nations, Métis, et Inuit a été un moment de consécration dans la mission du festival d’entraîner des changements durables dans le milieu artistique. Rédigé d’après les commentaires formulés par des cinéastes autochtones, le guide présente les grandes lignes à suivre pour une production éthique d’œuvres à saveur autochtone. On s’est inspiré pour ce faire des protocoles de Screen Australia pour les productions autochtones. L’objectif était de remplacer les stéréotypes négatifs et simplistes véhiculés par des faits positifs et authentiques.

C’est un document régulièrement révisé et non un guide coulé dans le béton pour aider les créateurs non autochtones à représenter adéquatement les réalités autochtones. On y insiste sur les interrelations circulaires entre le respect, la responsabilité, le consentement et la réciprocité. Le guide mentionne à quel point il peut être complexe d’obtenir le consentement nécessaire pour aborder des récits transmis oralement. Il souligne également l’importance d’une collaboration active, d’un respect empreint de sensibilité pour la terre et ses habitants et d’une compensation équitable et indique qu’en demandant le consentement, il faut accepter que la réponse puisse être négative. Le document suit un grand principe : « Ce qui nous concerne nous inclut ». Autrement dit, les collectivités autochtones doivent contribuer activement à tout travail qui aborde des questions autochtones et donner leur consentement éclairé à toutes les étapes de la production.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom