Jean Paul Riopelle, C.C., G.O.Q., peintre (né le 7 octobre 1923 à Montréal au Québec; décédé le 12 mars 2002 à L’Isle-aux-Grues au Québec). Jean-Paul Riopelle est l’un des artistes les plus importants du 20e siècle et il a été l’un des premiers artistes canadiens à obtenir une reconnaissance majeure à l’échelle internationale. Il était l’un des premiers signataires, avec Paul‑Émile Borduas, du Refus global. Jean-Paul Riopelle a représenté le Canada à la Biennale de Venise de 1962, où il a remporté le prix de l’UNESCO. Sa technique de peinture au couteau à palette confère à son travail une qualité sculpturale. Ses œuvres font partie des collections du Musée des beaux-arts du Canada, du Metropolitan Museum of Art de New York et du Hirschhorn Museum and Sculpture Garden de Washington DC, entre autres. Il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada et Grand officier de l’Ordre national du Québec.

Jeunesse et éducation

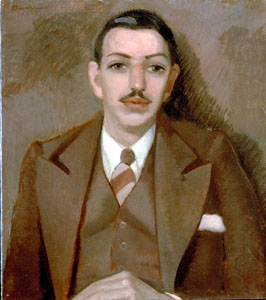

Fils d’un maçon qui aime se faire qualifier de « bourgeois », Jean-Paul Riopelle commence à suivre des cours de dessin avec Henri Bisson lorsqu’il a environ 13 ans. Henri Bisson est son professeur de français et de mathématiques à l’école Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal, et il donne des cours de peinture durant les fins de semaine. Sa devise est « copier la nature ». La peinture de Jean-Paul Riopelle intitulée Nature bien morte (1942) est la copie d’une des toiles de Henri Bisson. La peinture Hibou premier (1939) s’inspire d’un animal empaillé qui se trouve dans la collection de chasse de Henri Bisson.

Les parents de Jean-Paul Riopelle rêvent cependant d’une carrière différente pour leur fils, et non de celle de peintre. Ils souhaitent qu’il suive les traces de son père, qu’il aille au-delà même, en devenant architecte. En 1941 et 1942, Jean-Paul Riopelle étudie à l’École polytechnique de Montréal, mais sans succès. Il se retrouve éventuellement à l’École du meuble en 1942.

Le peintre Paul-Émile Borduas enseigne à l’École du meuble et Jean-Paul Riopelle est son élève. Au départ, Jean-Paul Riopelle se rebelle contre Paul-Émile Borduas parce que ce dernier n’apprécie pas sa capacité à réaliser des peintures « réalistes » comme il l’a appris avec Henri Bisson. Jean-Paul Riopelle affirme plus tard qu’il était le « provocateur » dans les cours de Paul-Émile Borduas. Mais il s’ouvre progressivement à un style de peinture plus libre et spontané.

Naissance de l’automatisme

Jean-Paul Riopelle commence à expérimenter avec Marcel Barbeau, Jean-Paul Mousseau et Bernard Morisset dans un studio improvisé (une remise que loue Marcel Barbeau) à l’arrière d’une maison sur la rue Saint-Hubert à Montréal. À cet endroit, Jean-Paul Riopelle produit ce que l’on pourrait décrire comme ses premières peintures automatistes. Peintes avec de la peinture commerciale sur de la toile de jute, faute d’argent, il ne reste que peu de ces œuvres aujourd’hui.

Lorsqu’arrive l’année 1947, Jean-Paul Riopelle a produit suffisamment d’œuvres « automatistes » pour que son style puisse être pleinement apprécié. L’ensemble de son œuvre peut être groupée en deux catégories : les aquarelles aux lignes noires en forme de toile entrelacées sur des masses de couleurs, suggérant des couches successives de profondeur; et les peintures à l’huile d’une consistance extrêmement lourde dans lesquelles un désordre contrôlé laisse apparaitre un paysage inconscient et intérieur, ce que les artistes surréalistes français appellent « le paysage intérieur ».

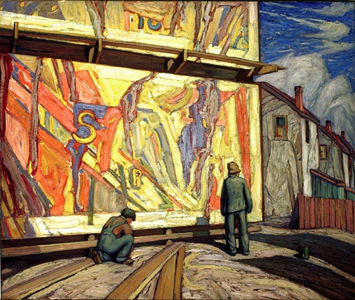

Le tableau que Jean-Paul Riopelle expose à Véhémences confrontées en 1950, une exposition à la Galerie Nina Dausset à Paris organisée par le critique d’art Michel Tapié et le peintre Georges Matthieu, est inspiré d’une œuvre de Jackson Pollock que Michel Tapié décrit comme « amorphique », c’est-à-dire sans forme ou purement matérielle. Cette description correspond mieux à la peinture de Jean-Paul Riopelle qu’à celle de Jackson Pollock. Dans un texte accompagnant l’exposition, Jean-Paul Riopelle déclare que seul le « hasard total » peut ouvrir sa peinture à de nouvelles découvertes. Il exprime ensuite le souhait de se détacher des automatistes, bien que ses peintures et sa technique demeurent fidèles à l’idée de la spontanéité complète.

Années à Paris

Dans les années 1950, Jean-Paul Riopelle développe son style mature et bien connu qui consiste à créer de grandes mosaïques de couleurs avec un couteau à palette et en pressant des tubes de peinture directement sur la toile. Cette approche donne à ses toiles une qualité sculpturale distincte. Une de ces œuvres, Blue Night (1953), est présentée lors de l’exposition Younger European Painters, organisée par James Johnson Sweeney au musée Solomon R. Guggenheim de New York en 1953. Peu après, Jean-Paul Riopelle s’associe à la Pierre Matisse Gallery (dont le propriétaire est le fils de l’illustre artiste français Henri Matisse), une galerie consacrée aux artistes français avant-gardistes de New York. De grands critiques d’art de New York comme Frank O’Hara, poète et célèbre conservateur du Museum of Modern Art, reconnaissent l’importance de Jean-Paul Riopelle et le comparent à Jackson Pollock.

À Paris, Jean-Paul Riopelle demeure proche d’artistes américains expatriés, dont Sam Francis, qui reste un ami intime durant le reste de sa vie. C’est dans ce contexte qu’il rencontre Joan Mitchell, avec qui il entretient une relation tumultueuse pendant 25 ans. Ils résistent tous deux à la tendance dominante des artistes d’avant-garde français de l’époque à suivre Picasso. Au lieu, ils s’intéressent aux immenses peintures de Monet de ses jardins flottants à Giverny, près de Paris.

En 1962, Jean-Paul Riopelle représente le Canada à la Biennale de Venise. Tout au long des années 1960, Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle occupent des maisons et des ateliers séparés près de Giverny. Les critiques d’art français de l’époque inventent le terme nuagisme (à partir du mot nuage) pour décrire les peintures de Sam Francis, de Joan Mitchell et de Jean-Paul Riopelle, suggérant qu’ils sont moins intéressés à la forme qu’aux effets diffus de la couleur.

Retour au Canada

En 1970, Jean-Paul Riopelle expose une version en plâtre de sa monumentale sculpture intitulée La Joute à la Galerie Maeght à Paris. Le modèle est coulé en bronze en Italie en 1974 et deux ans plus tard, il est installé au stade olympique de Montréal. En 1981, Jean-Paul Riopelle fait l’objet d’une grande rétrospective au Musée national d’art du Centre Georges Pompidou à Paris. Cette rétrospective est ensuite présentée au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée d’art contemporain de Montréal.

Au fil du temps, Jean-Paul Riopelle visite le Canada de plus en plus souvent, d’abord pour chasser, mais également pour peindre. Ce n’est qu’en 1989 qu’il retourne définitivement au Québec. Sa fascination pour les animaux donne naissance à de nombreuses gravures qui constituent un bestiaire d’une grande originalité, et à des représentations d’outardes du Canada. Il a un atelier à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (à partir de 1974), puis à l’Estérel (à partir de 1990), et enfin à L’Isle-aux-Oies (de 1994 à 2002).

Durant sa dernière période, Jean-Paul Riopelle cesse d’utiliser les couteaux à palettes et il utilise plutôt des bombes aérosol, pulvérisant souvent la peinture sur les objets disposés sur la toile. Le public a de la difficulté à comprendre son style tardif. Mais lorsqu’il peint son immense Hommage à Rosa Luxemburg peu après avoir appris la mort de Joan Mitchell en 1992, il devient indéniable que Jean-Paul Riopelle maitrise une nouvelle technique inspirée des graffitis urbains. L’œuvre Hommage pourrait être décrite comme un message codé au sujet de sa vie avec Joan Mitchell. Apparemment, il surnommait cette dernière Rosa Malheur, un jeu de mots sur le nom de la célèbre peintre animalière Rosa Bonheur. Ce qui fascine Jean-Paul Riopelle à propos de Rosa Luxemburg est le fait que cette grande chef communiste avait l’habitude d’envoyer des lettres codées à ses partisans lorsqu’elle était en prison. L’œuvre en trois sections est maintenant au Musée national des beaux-arts du Québec.

Après le décès de Jean-Paul Riopelle, le 12 mars 2002 à L’Isle-aux-Grues, des funérailles nationales sont tenues en son honneur. (Voir aussi Jean-Paul Riopelle [Nécrologie].)

Legs

Jean-Paul Riopelle est le peintre canadien le plus connu à l’échelle internationale de son époque. Ses œuvres sont représentées dans tous les grands musées du monde. Ses peintures des années 1950 se vendent toujours à plus d’un million de dollars. En 2017, sa toile Vent du nord (1952-1953) est vendue aux enchères pour plus de 7,4 millions de dollars, ce qui en fait la deuxième œuvre d’art canadienne la plus chère jamais vendue, après l’œuvre Mountain Forms de Lawren Harris.

De grandes rétrospectives de l’œuvre de Jean-Paul Riopelle, comme celle qui coïncide avec l’inauguration du pavillon Jean-Noël Desmarais au Musée des beaux-arts de Montréal en décembre 1991, attirent des milliers de visiteurs. La publication de son Catalogue raisonné en quatre volumes, sous la direction de sa fille Yseult Riopelle, est également un signe de son importance durable.

La Fondation Jean Paul Riopelle est créée en octobre 2019 pour « encourager et soutenir l’expérimentation et la prise de risques dans la création artistique, en facilitant les partenariats culturels avec des organismes et institutions artistiques, des facultés et des ateliers d’artistes au Canada et dans le monde entier ». En 2021, la Fondation s’associe à l’Université Concordia pour créer une archive d’histoire orale sur Jean-Paul Riopelle et son œuvre.

Prix et distinctions

En 1958, Jean-Paul Riopelle reçoit le prix International Guggenheim 1958. En 1969, il est nommé Compagnon de l’Ordre du Canada. Il reçoit des doctorats honorifiques de l’Université Concordia, de l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université du Manitoba.

Jean-Paul Riopelle reçoit le prix Philippe-Hébert de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1973, le prix Paul-Émile Borduas en 1981 et le Grand Prix de la Ville de Paris en 1985. Il est nommé Officier de l’Ordre national du Québec en 1988 et promu Grand officier en 1994. Il est intronisé à l’Allée des célébrités canadiennes en 2000.

Le 7 octobre 2003, soit le jour où Jean-Paul Riopelle aurait fêté ses 80 ans s’il n’était pas décédé en mars 2002, Postes Canada émet une série de sept timbres en son honneur. Chaque timbre représente une partie différente de la fresque monumentale de 40 mètres de long L’Hommage à Rosa Luxemburg (1992) de Jean-Paul Riopelle. En 2004, une place publique nouvellement construite au cœur du quartier commercial de Montréal est nommée place Jean-Paul-Riopelle en son honneur. Sa sculpture La Joute y est déplacée du stade olympique.

En 2023, la Monnaie royale canadienne émet une pièce commémorative de 2 $ pour souligner le 100e anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopelle, qu’elle qualifie de « l’un des artistes canadiens les plus vénérés au monde du 20e siècle ». Tout comme le timbre émis par Postes Canada, la pièce présente également une partie de l’œuvre L’Hommage à Rosa Luxemburg de Jean-Paul Riopelle.

(Voir aussi Peinture : les débuts; Peinture : les mouvements modernes.)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom