Le fort Mackinac, sur l’île Mackinac, était le troisième fort à garder le détroit de Mackinac. C’était un centre névralgique dans la région des Grands Lacs de 1780 à 1895. Les Britanniques ont construit le fort de 1780 à 1781 pendant la Révolution américaine. Stratégiquement situé sur les falaises de l’île, il protégeait adéquatement le village de Mackinac et le site de mouillage de la baie Haldimand. Le fort est passé aux mains des États-Unis en 1796, puis a été recapturé par les Britanniques lors de la guerre de 1812 avant d’être rendu aux États-Unis en 1814. Il est resté un poste militaire jusqu’en 1895.

Construction du fort Mackinac

Suivant l’éclatement des violences en 1775 entre la Grande-Bretagne et les 13 colonies (voir La Révolution américaine et le Canada), le détroit de Mackinac retrouve son importance stratégique pour le commerce des fourrures et le maintien des alliances avec les nations autochtones. Le fort Michilimackinac, construit par les Français en 1715, servait de centre militaire, diplomatique et commercial aux Britanniques. Comme les Français, les Britanniques y ont encouragé les Autochtones à se battre à leurs côtés ou à rester neutres. Cependant, les percées militaires des États-Unis à l’extrémité sud du lac Michigan font voir aux Britanniques à quel point le poste est vulnérable. La palissade était en contrebas de dunes et menaçait de s’effondrer pendant les tempêtes tandis que les piquets au bord de l’eau étaient malmenés par les vagues. De plus, le site de mouillage était sujet à la formation de bancs de sable et exposé aux intempéries.

Patrick Sinclair, nouveau lieutenant-gouverneur et surintendant du fort Michilimackinac, veut alors déplacer ce dernier pour améliorer la défense britannique. Peu après son arrivée, il effectue un relevé de l’île Mackinac en compagnie d’un maçon, d’un charpentier, d’un briquetier et d’un agriculteur. Après avoir trouvé un port naturel qu’on pouvait défendre depuis les falaises qui le surplombent (on lui donnera rapidement le nom de baie Haldimand), le surintendant envoie un rapport comprenant un croquis du fort envisagé au gouverneur Haldimand. Au lieu d’attendre une réponse et une approbation officielle, il entame le processus de déménagement du fort, de sa garnison et du village.

Avant de pouvoir occuper l’île, Patrick Sinclair avait besoin de l’autorisation des Anichinabés. L’emplacement du quai et du village projetés donnant sur la baie Haldimand était en effet un lieu de rassemblement pour les Anichinabés, et l’île Mackinac et ses falaises avaient une importance spirituelle pour le peuple autochtone. Le surintendant charge donc Charles Gautier, résident et commerçant métis, d’obtenir l’autorisation des Anichinabés. On autorise d’abattre quelques buissons, ce après quoi il ordonne à ses hommes de commencer à défricher un site sur l’île au cours de l’automne 1779 et de l’hiver suivant.

Lorsque l’autorisation de déménager le fort Michilimackinac arrive en mai 1780, Patrick Sinclair commence la construction du fort Mackinac. Il conçoit le plan général du fort et charge le capitaine Samuel Richardson de superviser les travaux. Des troupes, des employés du ministère des Affaires indiennes et des commerçants participent à la construction du fort. Pendant l’hiver 1780-1781, les casernes et l’église catholique Ste. Anne au fort Michilimackinac sont démontées, transportées sur la glace et réassemblées respectivement dans le fort et le village.

Au printemps 1781, le lieutenant-gouverneur négocie un accord avec les Anichinabés (Chippewa/Ojibwés) afin que les Britanniques acquièrent officiellement l’île Mackinac. En échange de 5 000 livres sterling de marchandises, les Anichinabés rendent l’île aux Britanniques et leur permettent de l’utiliser à leur guise. La garnison britannique s’installe officiellement au fort Mackinac à l’été 1781, après qu’on a brûlé les structures restantes à l’intérieur et autour des terrains de l’ancien fort.

Le gouverneur Haldimand, jugeant les coûts de construction et les dépenses connexes élevés, ordonne à trois officiers d’étudier les reçus en 1782. Alors que l’enquête bat son plein, Patrick Sinclair démissionne de son poste en septembre 1782 et retourne à Québec pour se défendre. Les travaux de fortification et de construction se poursuivent néanmoins jusqu’en 1783.

Occupation par les États-Unis

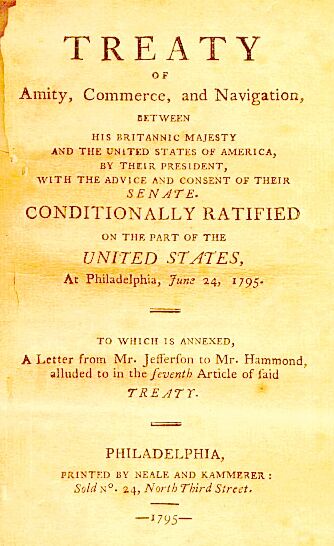

Le traité de Paris de 1783 cède l’île Mackinac et le fort Mackinac aux États-Unis. Les Britanniques conservent toutefois le fort jusqu’à ce qu’une compagnie états-unienne dirigée par le major Henry Burbeck s’en empare en 1796. Après avoir quitté le fort Mackinac, les militaires britanniques s’installent à environ 65 kilomètres de là, sur l’île St. Joseph où ils construisent le fort St. Joseph, qui surplombe le détroit de Mackinac.

Après avoir mis la main sur le fort de l’île Mackinac, les troupes états-uniennes constatent que ni les bâtiments ni les murs n’ont été entretenus et que plusieurs bâtiments, dont la caserne des officiers, ne sont que partiellement construits. De 1796 à 1812, l’armée des États-Unis achève la construction des casernes des officiers, reconstruit les palissades, répare les murs de pierre et en met en place de nouveaux au fort Mackinac.

Reprise de possession par les Britanniques pendant la guerre de 1812

Le fort Mackinac est le site de la première victoire britannique dans la guerre de 1812 (voir La bataille de l’île Mackinac). La garnison britannique du fort St. Joseph reçoit la nouvelle de la déclaration de guerre et commence à se préparer à reprendre le fort Mackinac. Le lieutenant des États-Unis Porter Hanks n’est pas au courant de la déclaration, mais entend dire qu’il y a de l’activité inhabituelle au fort britannique et y dépêche le commerçant Michael Dousman pour enquêter. Ce dernier est capturé par les Britanniques et relâché en guise d’avertissement pour les villageois de Mackinac. Peu après, le capitaine britannique Charles Roberts et ses troupes débarquent du côté nord de l’île et placent un canon sur une crête au-dessus du fort. Après un seul coup de feu, il demande et obtient la reddition du lieutenant Hanks.

Après une série de victoires aux lacs inférieurs, les États-Unis tentent de reprendre à leur tour le fort Mackinac à l’été 1814. Arrivée dans la baie Haldimand, la flottille états-unienne cherche à bombarder le fort, mais la plupart des tirs n’atteignent même pas les murs. Le lieutenant-colonel George Croghan tente alors de faire comme les Britanniques ont fait en 1812 sur la rive nord. Le lieutenant-colonel Robert McDouall réussit à repousser l’attaque et tue au passage treize États-Uniens, dont trois officiers; sept autres succomberont à leurs blessures. Ainsi, à la suite de la bataille de l’île Mackinac, le fort et les lacs supérieurs restent sous l’emprise des Britanniques jusqu’à la fin de la guerre.

Poste états-unien de 1814 à 1895

Le traité de Gand de 1814, qui met fin à la guerre de 1812, remet le fort Mackinac et le détroit entre les mains des États-Unis. Étant donné le déclin du commerce des fourrures et le déplacement de la frontière vers l’ouest, le fort Mackinac perd de son utilité. À la construction en 1822 du fort Brady à Sault Ste. Marie, dans le Michigan, le fort Mackinac perd son statut de poste frontière clé avec le Canada britannique. Le fort Mackinac et sa garnison deviennent donc une réserve stratégique. Les soldats du fort Mackinac sont déployés dans des opérations militaires de 1837 à 1840 pendant les guerres séminoles, en 1848 pendant la guerre américano-mexicaine et de 1857 à 1858 pendant le soulèvement des Sioux. Le fort Mackinac reste sans garnison pendant le gros de la guerre de Sécession. Il est brièvement réoccupé d’avril à septembre 1862 par une compagnie de volontaires du Michigan qui garde trois sympathisants confédérés du Tennessee. On place une garnison permanente dans le fort de 1867 jusqu’à son transfert au Michigan en 1895.

Tourisme et héritage

En 1870, le tourisme était devenu le principal secteur économique de l’île Mackinac. En 1875, le gouvernement fédéral des États-Unis crée le parc national de Mackinac afin de préserver la géographie et l’histoire uniques de l’île. De 1875 à 1895, les soldats du fort Mackinac ajoutent à leurs fonctions militaires le rôle de gardiens du parc. Le fort Mackinac et le parc national de Mackinac sont ensuite transférés à l’État du Michigan afin de réduire les dépenses fédérales. En septembre 1895, les dernières troupes militaires états-uniennes quittent le fort.

Le fort Mackinac est l’un des rares forts d’avant la révolution qui subsistent aux États-Unis. Les remparts, les potences et les blockhaus datent tous de cette période. Le bâtiment le plus ancien du fort est le quartier des officiers en pierre, commencé par les Britanniques et terminé par les États-Unis. Les autres bâtiments reconstruits ou originaux datent des années 1820 à 1880 : le commissariat, le quartier général du poste, le magasin du quartier-maître, les bains, les casernes, l’école, le quartier des collines, l’hôpital, le quartier des bois et le poste de garde.

Le fort Mackinac, à titre de parc historique d’État, sert aujourd’hui de musée d’histoire vivante. À l’intérieur, une variété d’artefacts, d’expositions et de reconstitutions mettent en lumière l’histoire militaire, sociale, familiale, culturelle et politique du fort, de l’île et du détroit de Mackinac. Depuis qu’ils sont devenus le premier parc d’État du Michigan en 1895, le fort et l’île Mackinac attirent chaque année des milliers de touristes.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom