Louis XV, roi de France de 1715 à 1774 (né le 15 février 1710 à Versailles, en France; décédé le 10 mai 1774 à Versailles), a été le dernier roi français à régner sur la Nouvelle-France. Il a cédé le Canada français à la Grande-Bretagne en ratifiant le traité de Paris (1763).

Jeunesse

Louis naît sous le règne de son arrière-grand-père, le roi Louis XIV. Il est le fils cadet du petit-fils du roi Louis, duc de Bourgogne, et de Marie-Adélaïde de Savoie. Le couple a trois garçons, mais l’aîné ne vit que brièvement (1704-1705). En 1712, le duc et la duchesse de Bourgogne, ainsi que leurs deux jeunes fils, contractent la rougeole. Louis a deux ans quand sa gouvernante, Charlotte de la Motte-Houdancourt, duchesse de Ventadour, s’occupe personnellement de lui et interdit aux médecins de lui faire subir une saignée, un traitement qu’on administre à sa famille. Les parents de Louis et son frère aîné succombent à la rougeole. Le grand-père paternel de Louis étant mort de la variole l’année précédente, le jeune prince Louis, héritier de son arrière-grand-père, devient dauphin de France.

Accession au trône français

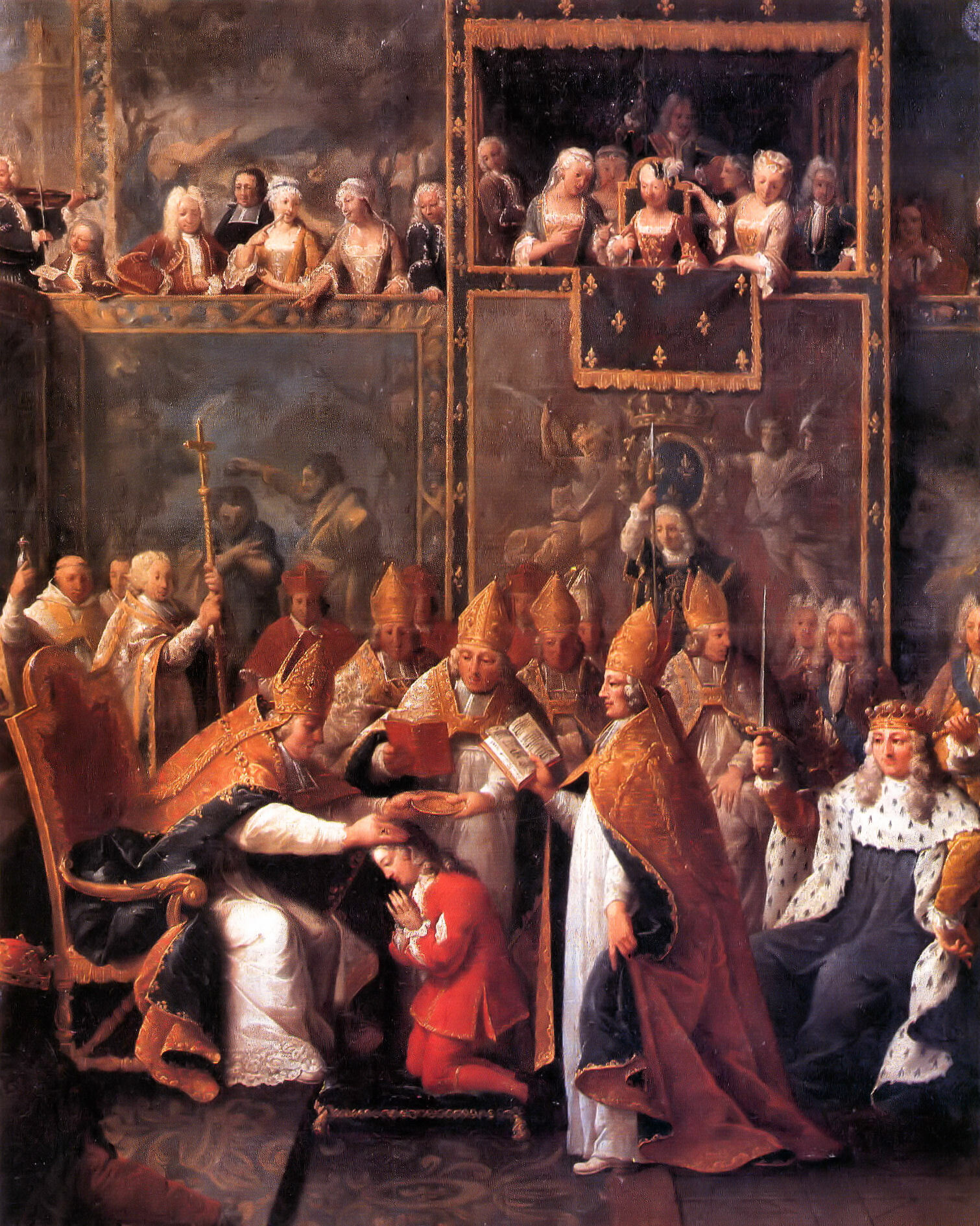

Le 1er septembre 1715, Louis succède à son arrière-grand-père, le roi Louis XIV, en tant que roi de France et devient Louis XV. Dès son accession au trône, le garçon de cinq ans, accompagné de sa gouvernante, tient son premier lit de justice, une séance solennelle du Parlement de Paris au cours de laquelle on enregistre les édits royaux. Enfant, Louis XV reçoit des visiteurs étrangers, dont Pierre le Grand de Russie en 1717. Son grand-oncle Philippe, duc d’Orleans, est régent de France de 1715 à 1723, année à laquelle le jeune roi atteint l’âge de 13 ans et devient légalement majeur. Le 25 octobre 1722, Louis est sacré roi à la cathédrale de Reims. Son cousin Louis-Henri, duc de Bourbon, devient premier ministre en 1723, mais le jeune souverain le démet rapidement de ses fonctions. De 1726 à 1743, André-Hercule de Fleury, anciennement précepteur du jeune Louis XV, exerce en réalité le pouvoir en France. Il possède une influence considérable sur le monarque.

Mariage

À l’âge de 11 ans, Louis XV est fiancé à sa cousine de trois ans, Marie-Anne Victoire, fille de Philippe V, roi d’Espagne, et d’Élisabeth Farnèse. Marie-Anne Victoire vit au palais du Louvre à Paris de l’âge de trois à sept ans, lorsque Louis la renvoie en Espagne pour pouvoir épouser une femme en âge de consommer le mariage et d’avoir des enfants. Le rejet de l’infante entraîne une rupture temporaire des relations diplomatiques entre la France et l’Espagne.

Le 15 août 1725, Louis, âgé de 15 ans, épouse par procuration Marie Leszczyńska, 22 ans, fille de Stanisław I Leszczynski, roi détrôné de Pologne et grand-duc de Lithuanie, et de Catherine Opalinska. Louis et Marie se rencontrent en personne pour la première fois le 4 septembre 1725, la veille de leur mariage au château de Fontainebleau, près de Paris. Le couple semble très uni au début, mais, en 1733, Louis commence à fréquenter d’autres femmes. Il vit séparément de Marie après la naissance difficile de leur plus jeune enfant, Louise-Marie, en 1737.

Enfants

Louis XV et Marie Leszczyńska sont les parents de huit enfants : les jumelles Louise-Élisabeth, duchesse de Parme (1727-1759) et Anne Henriette (1727-1752), Marie-Louise (1728-1733), Louis, dauphin de France (1729-1765), Philippe Louis, duc d’Anjou (1730-1733), Marie-Adélaïde (1732-1800), Victoire-Louise (1733-1799), Sophie-Philippine (1734-1782), Marie-Thérèse (1736-1744) et Louise-Marie (1737-1787). Les quatre filles les plus jeunes sont éduquées à l’abbaye royale de Fontevraud, dans la vallée de la Loire, ce qui permet de réduire les dépenses de la maison royale à Versailles. Louise-Élisabeth et le dauphin Louis sont les seuls enfants de Louis XV et de Marie Leszczyńska à se marier et à avoir des enfants. Louise-Marie devient religieuse et ses autres sœurs restent à la cour de Versailles. Marie-Adélaïde et Victoire-Louise fuient la Révolution française en 1791 et s’installent en Italie. Louis XV a également au moins une douzaine d’enfants illégitimes avec d’autres femmes.

Règne

Louis XV règne pendant 59 ans, ce qui constitue le deuxième plus long règne de l’histoire de France, derrière celui de Louis XIV (72 ans). Il est le dernier monarque à agrandir le territoire français avant la Révolution française, en annexant le duché de Lorraine et l’île de Corse à son royaume. Dans ses portraits et dans ses déclarations officielles, il se présente au public comme un monarque absolu. Cependant, les rivalités entre ses ministres et ses courtisans, les conflits avec les parlements, les difficultés financières et l’influence de ses favoris limitent considérablement sa capacité à exercer efficacement le pouvoir. Louis règne en plein siècle des Lumières, lorsque de nouvelles idées concernant le rationalisme et le progrès humain orientent les débats sur la politique, la religion, la science et la culture. Louis et sa maîtresse, Jeanne-Antoinette Poisson, Madame de Pompadour, qui exerce une influence sur la politique intérieure et étrangère du roi de 1745 à sa mort en 1764, sont des mécènes artistiques et culturels, popularisant le style rococo de l’architecture et du design parmi l’élite européenne.

Forteresse de Louisbourg

La construction de la forteresse de Louisbourg sur l’île du Cap-Breton (Île Royale) commence en 1720, lorsque Louis XV n’a que cinq ans, et ne s’achève qu’en 1745, alors qu’il en a 35. Pour commémorer le début des travaux, la France frappe une médaille représentant le jeune roi coiffé de feuilles de laurier, symbole de la victoire, d’un côté, et le port de Louisbourg de l’autre. Les briques de la forteresse sont principalement importées de la Nouvelle-Angleterre, mais certaines matières premières pour la construction viennent aussi de la France. Au fil des ans, Louis se désespère du prix exorbitant de la construction de la forteresse, qui atteint plus de 50 millions de dollars en monnaie d’aujourd’hui. En 1745, pendant la guerre de la Succession d’Autriche, les Britanniques s’emparent de la forteresse de Louisbourg et la mettent à sac. Le fort est cependant restitué aux Français dans le cadre du traité d’Aix-la-Chapelle en 1748.

Guerre de la Succession d’Autriche

Louis XV est impliqué dans une série de guerres dynastiques et territoriales en Europe, qui opposent également les empires français et britannique en Amérique du Nord. De 1740 à 1748, La France et la Prusse affrontent la Grande-Bretagne, l’Autriche et la Russie dans le cadre de la guerre de la Succession d’Autriche. La participation du roi et du dauphin à la bataille de Fontenoy en 1745 renforce la popularité de Louis XV en France, et celui-ci se voit attribuer le surnom de « Louis le Bien-Aimé ». À la fin de la guerre, les gouvernements français et britannique établissent une commission des frontières pour régler les litiges territoriaux en Amérique du Nord. Les tensions régionales persistent cependant, ce qui prépare le terrain pour la guerre de Sept Ans et la chute de la Nouvelle-France.

Nouvelle-France

En 1663, Louis XIV érige la Nouvelle-France en colonie de la Couronne. Sous le règne de Louis XV, les colonies françaises d’Amérique du Nord, peu densément peuplées, subissent une pression croissante de la part de la population britannique en expansion dans les treize colonies (les futurs États-Unis) et en Nouvelle-Écosse. En 1750, le gouverneur sortant de la Nouvelle-France, Roland-Michel Barrin de La Galissonière, rentre en France et présente à Louis XV ses recommandations pour la défense des colonies françaises en Amérique du Nord. Certaines de ces propositions sont mises en œuvre, notamment le renforcement de la garnison près du détroit de Mackinac entre le lac Huron et le lac Michigan, et la construction d’avant-postes à Sault Ste. Marie et à Fort Rouillé, près de l’actuelle ville de Toronto. Louis XV demande à Ange Duquesne de Menneville, marquis Duquesne, gouverneur général de la Nouvelle-France de 1752 à 1755, de « veiller scrupuleusement à ne pas donner aux Britanniques de justes motifs de plainte » et de « se tenir sur la défensive la plus stricte » à moins que les troupes britanniques ne lancent une attaque.

La guerre de Sept Ans

La guerre entre les colons français et britanniques et leurs alliés autochtones reprend en 1754, lorsque le futur président américain George Washington tend une embuscade aux troupes canadiennes-françaises lors de la bataille de Jumonville Glen. George Washington est vaincu par l’officier canadien-français Louis Coulon de Villiers lors de la bataille de Fort Necessity, en Pennsylvanie, le 3 juillet 1754. Les hostilités officielles entre Louis XV et le roi de Grande-Bretagne, George II, sont déclarées en 1756. Le roi conclut une alliance impopulaire avec l’ennemi traditionnel de la France, l’empire des Habsbourg d’Autriche, contre la Prusse et la Grande-Bretagne. Bien que le conflit soit généralement connu sous le nom de guerre de Sept Ans, on l’appelle plus communément « guerre contre les Français et les Indiens » en Amérique du Nord.

Bien que les troupes canadiennes-françaises et leurs alliés autochtones connaissent le terrain et soient expérimentés dans la guerre frontalière, leurs efforts sont minés par l’inefficacité du leadership français, l’insuffisance de l’aide financière et la force de la marine britannique. Le 26 juillet 1758, la forteresse de Louisbourg tombe aux mains des Britanniques après un siège de sept semaines. Les Britanniques démantèlent les fortifications en 1760.

Tentative d’assassinat

Louis XV instaure le vingtième, un impôt sur le revenu, pour financer l’effort de guerre, malgré les objections du Parlement de Paris. La noblesse et le clergé en sont en grande partie exemptés, puisqu’ils ont la possibilité de faire un don direct à la Couronne. Les dépenses et les défaites de la guerre de Sept Ans, l’impôt sur le revenu et la suppression du contrôle judiciaire du Parlement de Paris rendent le roi impopulaire. Le 5 janvier 1757, Louis est victime d’une tentative d’assassinat. Il est poignardé par Robert-François Damiens, qui lui reproche le refus de l’Église catholique d’accorder les saints sacrements aux membres du mouvement théologique janséniste, dont font partie de nombreux membres du Parlement de Paris. Le roi survit et Robert-François Damiens est démembré, ses bras et jambes attachés à quatre chevaux.

La chute de Québec

Le 13 septembre 1759, la ville de Québec tombe aux mains des Britanniques lors de la bataille des plaines d’Abraham. En octobre 1759, Louis XV demande aux Français d’apporter leur argenterie et leurs bijoux à la Monnaie de Paris afin de contribuer au financement de la guerre, suivant l’exemple établi par Louis XIV durant la guerre de la Succession d’Espagne. Malgré ces efforts, Montréal et le reste de la Nouvelle-France sont cédées aux Britanniques par le gouverneur général Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, marquis de Vaudreuil, le 8 septembre 1760. Louis XV lui confère le rang le plus élevé de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, pour saluer ses efforts de résistance aux Britanniques. Il s’agit d’un honneur qu’il est le seul Canadien français à recevoir (voir Croix de Saint Louis).

Le traité de Paris

En 1763, Louis XV signe le traité de Paris avec le roi de la Grande-Bretagne, George III. En vertu de ce traité, la France renonce à ses prétentions sur la Nouvelle-Écosse, l’Acadie, l’île du Cap-Breton et sur toutes les îles et les côtes du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent. La France conserve les îles Saint-Pierre-et-Miquelon pour la pêche, et la Grande-Bretagne restitue à la France les îles de la Guadeloupe et de la Martinique, productrices de sucre dans les Caraïbes.

Après la ratification du traité de Paris, Louis déclare : « La paix que nous venons de faire n’est pas bonne ni glorieuse. » Cependant, il ne s’inquiète pas outre mesure de la perte de la Nouvelle-France, car les revenus du commerce des fourrures et de la pêche sont supérieurs aux coûts de la défense des colonies. Après la perte de la Nouvelle-France, madame de Pompadour aurait déclaré : « Maintenant, le roi peut dormir ». D’autres personnalités françaises partagent ce point de vue. Dans sa pièce de théâtre Candide (1759), Voltaire, philosophe des Lumières, écrit : « Vous savez que ces deux Nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. »

Dernières années

Le traité de Paris sape le respect de la population pour Louis XV et la monarchie française. La position de la France en Europe s’en trouve affaiblie. Louis n’intervient pas pour empêcher le premier partage de la Pologne, une alliée de longue date de la France, en 1772. La reine Marie Leszczyńska meurt en 1768, et le roi entame une liaison avec Jeanne Bécu, une ancienne modiste devenue comtesse du Barry. Cette relation durera jusqu’à la mort du roi en 1774, emporté par la variole. Ses fils étant décédés avant lui, c’est son petit-fils, le roi Louis XVI, qui lui succède et qui règne jusqu’à la Révolution française.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom