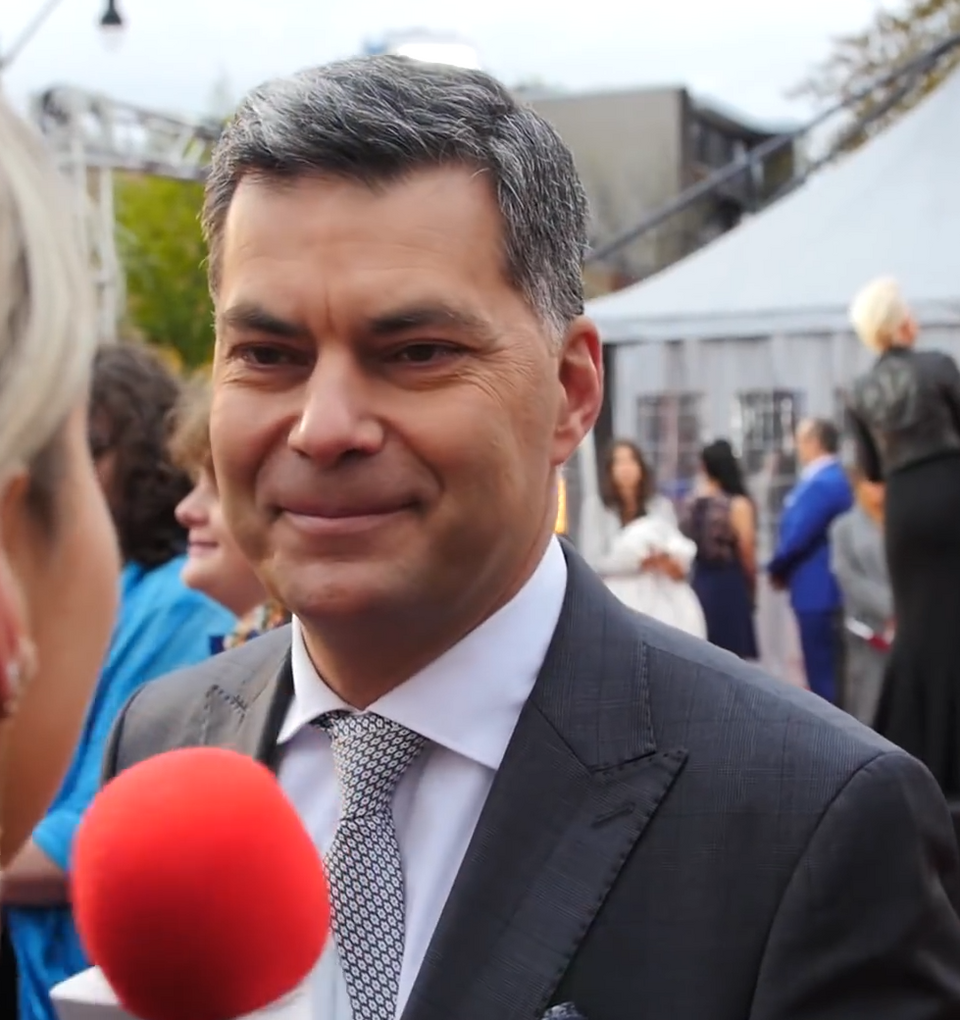

Mario Dumont, homme politique, chroniqueur, animateur et conférencier (né le 19 mai 1970 à Cacouna, au Québec). Il a cofondé le parti Action démocratique du Québec (ADQ) en 1994, puis a fait carrière dans les médias après près de 20 ans passés en politique. Il est père de trois enfants avec son épouse, Marie-Claude Barrette, aussi animatrice.

Formation et début de carrière

Mario Dumont grandit sur une ferme familiale au Bas-Saint-Laurent. Sa mère est enseignante alors que son père est producteur agricole. Mario Dumont étudie à Rivière-du-Loup avant d’obtenir, à Montréal, son baccalauréat en économie à l’Université Concordia en 1993.

Entre 1991 et 1992, Mario Dumont est président de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec. En novembre 1992, il démissionne et quitte le parti à cause du refus du gouvernement de Robert Bourassa de suivre les recommandations du rapport Allaire. Ce rapport prônait notamment une plus grande autonomie du Québec vis-à-vis le Canada. Sa démission est également en opposition à l’appui de Robert Bourassa à l’Accord constitutionnel de Charlottetown. Lors du référendum de 1992, Mario Dumont avait notamment été coprésident du Réseau des libéraux pour le Non sur l'entente de Charlottetown.

Carrière politique

En janvier 1994, à l’âge de 23 ans, Mario Dumont crée avec Jean Allaire un nouveau parti politique, l'Action démocratique du Québec (ADQ). Il devient le chef de parti la même année. L’ADQ est une formation conservatrice sur les plans économique et social. Ses membres ont également l’ambition de créer des ponts entre souverainistes et fédéralistes. Sous Mario Dumont, le parti est d’abord composé d’ex-libéraux, puis se diversifie avec d’anciens membres du Parti québécois. L’ADQ propose une alternative au système traditionnel à deux partis.

Lors de l’élection générale de septembre 1994, Mario Dumont est élu député de l'ADQ dans Rivière-du-Loup où il recueille plus de 50 % des voix.

Lors du référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec, l'ADQ appuie le camp du « Oui ». Après la victoire du camp du « Non », le parti propose un moratoire sur la question constitutionnelle. Néanmoins, l’ADQ milite pour une plus grande autonomie du Québec au sein de la fédération canadienne. ( Voir Le fédéralisme au Canada.)

Mario Dumont est réélu comme député à quatre reprises : en 1998, en 2003, en 2007 et finalement en 2008. Seul représentant de l'ADQ à l'Assemblée nationale entre 1994 et 2002, il mène son parti à une importante remontée lors d’élections partielles en 2002. Des sondages le présentent alors comme le chef politique le plus populaire au Québec.

La popularité de Mario Dumont ne se traduit toutefois pas par des gains pour son parti lors des élections générales de 2003. L’ADQ n’obtient que quatre sièges à l’Assemblée nationale. Malgré tout, le parti revient en force en 2007 : 41 députés élus et 30,9 % des voix. Ces résultats permettent à Mario Dumont de devenir le chef de l'opposition officielle alors que les libéraux de Jean Charest forment un gouvernement minoritaire.

Cependant, l’ADQ perd rapidement son élan et déçoit son électorat. Lors des élections de 2008, l’ADQ subit une défaite catastrophique, ne faisant élire que sept députés, incluant Mario Dumont. Ce résultat le mène à démissionner comme chef de parti et député en 2009.

En 2012, l'ADQ fusionne avec la Coalition Avenir Québec.

Carrière dans les médias

En 2008, la même année de son départ de la vie politique, Mario Dumont débute une carrière dans les médias. Il est alors animateur d’une émission quotidienne d’affaires publiques sur les ondes de V télé (aujourd’hui Noovo). Il travaille aussi sur les ondes de TVA, LCN et QUB. Mario Dumont est également chroniqueur pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec. (Voir Québecor.)

Orientations politiques

Lors de sa carrière, les positions politiques de Mario Dumont sont surtout conservatrices et relèvent du nationalisme identitaire. Il considère notamment les accommodements raisonnables envers les minorités religieuses comme étant abusifs et prône la laïcité. Il souhaite également l’adoption d’une constitution québécoise. Plusieurs observateurs et observatrices le qualifient de populiste, voire d’antidémocratique. Certaines personnes considèrent que sa rhétorique contre les accommodements ― qu’il qualifie de « déraisonnables » ― ouvre la voie vers le racisme en portraiturant les minorités comme des ennemis de la majorité. En 2006 et 2007, les débats et controverses concernant les accommodements raisonnables se multiplient et occupent une place importante dans l’espace médiatique, ce qui mène à l’essor de l’Action démocratique du Québec (ADQ).

En tant qu’animateur, il demeure plus à droite. Mario Dumont aime fomenter la polémique par ses opinions réfractaires. Il s’inscrit dans la mouvance « anti-woke », plus conservatrice dans les enjeux sociaux.

Certaines personnes considèrent qu’il serait un bon candidat pour succéder à François Legault à la chefferie de Coalition Avenir Québec (CAQ), puisque ce parti est en quelque sorte une continuité de l’ADQ. Lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne, Mario Dumont dit ne pas considérer la CAQ comme une continuité de l’ADQ, même si le parti a repris plusieurs de ses idées. Il croit que l’ADQ est plus à droite alors que la CAQ est centriste.

Lors d’une entrevue à l’émission Tout le monde en parle en 2024, il dit ne pas souhaiter revenir à la vie politique. Il juge que ceci serait trop exigeant et empiéterait sur ses temps libres. Mario Dumont considère que sa carrière dans les médias lui permet déjà de jouer un rôle notoire dans l’écosystème politique. De plus, il affirme que sa carrière médiatique est plus lucrative.

Prix et distinctions

En 2011, l’Institut économique de Montréal décerne à Mario Dumont le Prix d’éducation économique pour son apport à l’éducation économique dans les médias.

En 2020, Mario Dumont reçoit le prix de la Personnalité du milieu de l'information et du journalisme de la décennie par l'Institut de la confiance dans les organisations. En 2021, il remporte également un prix Artis dans la catégorie animateur ou animatrice d’émission d’affaires publiques.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom