La mondialisation est le processus d’intégration, d’interaction et d’interdépendance des peuples et des pays du monde. Bien que le Canada, comme la plupart des pays industrialisés, soit plus interconnecté que jamais à l’échelle mondiale, son économie et sa culture demeurent très étroitement liées à celles des États-Unis. (Voir aussi Commerce international.)

Débuts : 19e siècle

Le terme mondialisation apparait probablement dans les années 1960 et devient un mot à la mode dans les années 1990. Le phénomène lui-même est bien plus ancien et remonte au moins au 19e siècle. Il est principalement dû aux progrès des technologies de communication et de transports, du commerce international et des investissements, ainsi qu’aux migrations. (Voir aussi Communications; Transports.)

Les peuples et les pays réagissent de manière différente à la mondialisation. Son impact est plus important dans les pays riches que dans les pays pauvres, où on trouve des lacunes dans les technologies avancées de communication et de transport, des capitaux et des biens à échanger. (Voir aussi Le capital au Canada.) La mondialisation peut entrainer une homogénéisation alors que les individus consomment de plus en plus d’aliments semblables, portent des vêtements semblables et écoutent la même musique. Mais elle peut également provoquer un mouvement de recul alors que certains groupes et personnes réagissent aux forces libérées par la mondialisation avec des mouvements qui mettent l’accent sur les préoccupations locales ou nationales.

Le Canada est l’un des pays les plus intégrés mondialement, avec un système de communications et de technologie de l’information très avancé, un gouvernement actif au sein d’organismes internationaux, une économie dépendante du commerce, une population qui voyage à l’étranger fréquemment, et une société composée d’individus issus d’une myriade de milieux culturels. (Voir aussi Internet au Canada; Commerce international; Multiculturalisme.)

La mondialisation est depuis toujours en concurrence avec d’autres forces historiques, dont le nationalisme. Par conséquent, l’histoire connait à la fois des périodes où le monde devient plus intégré et d’autres où cette tendance est renversée. Par exemple, du milieu du 19e siècle à 1914, il existe un taux élevé d’interdépendance économique mondiale. Ensuite, la Première Guerre mondiale et la crise des années 1930 brisent de nombreux liens économiques internationaux, créant une période de démondialisation. Le mouvement vers l’intégration reprend après la Deuxième Guerre mondiale et continue à des rythmes variables jusqu’au 21e siècle.

Trois domaines d’intégration

Commerce

Sur le plan économique, la mondialisation se traduit par une augmentation du commerce international et des investissements, ainsi que par un accroissement des échanges de connaissances et de technologie, en particulier dans le monde industrialisé. L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est signé à l’origine en 1947 et est remplacé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, prévoit une réduction des tarifs douaniers afin d’augmenter les échanges transfrontaliers. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) soutiennent cette politique et incitent les pays à ouvrir leurs portes aux biens et aux capitaux étrangers. Une plus grande interdépendance économique signifie que les difficultés financières d’un pays peuvent avoir des répercussions dans le monde entier.

Pouvoir politique

Un nombre croissant d’organismes et d’accords internationaux jouent un rôle de plus en plus important dans le processus décisionnel gouvernemental. Les critiques allèguent que la mondialisation érode la souveraineté nationale et cause un transfert de pouvoir des États aux sociétés ou aux organisations internationales. Depuis la fin des années 1970, on assiste à l’acceptation croissante d’une idéologie, souvent appelée « mondialisme », qui favorise un marché ouvert et une intervention gouvernementale limitée dans les flux de capitaux et d’échanges commerciaux. Les détracteurs affirment que ce programme est dicté par les intérêts des entreprises et est imposé aux pays en développement.

Culture

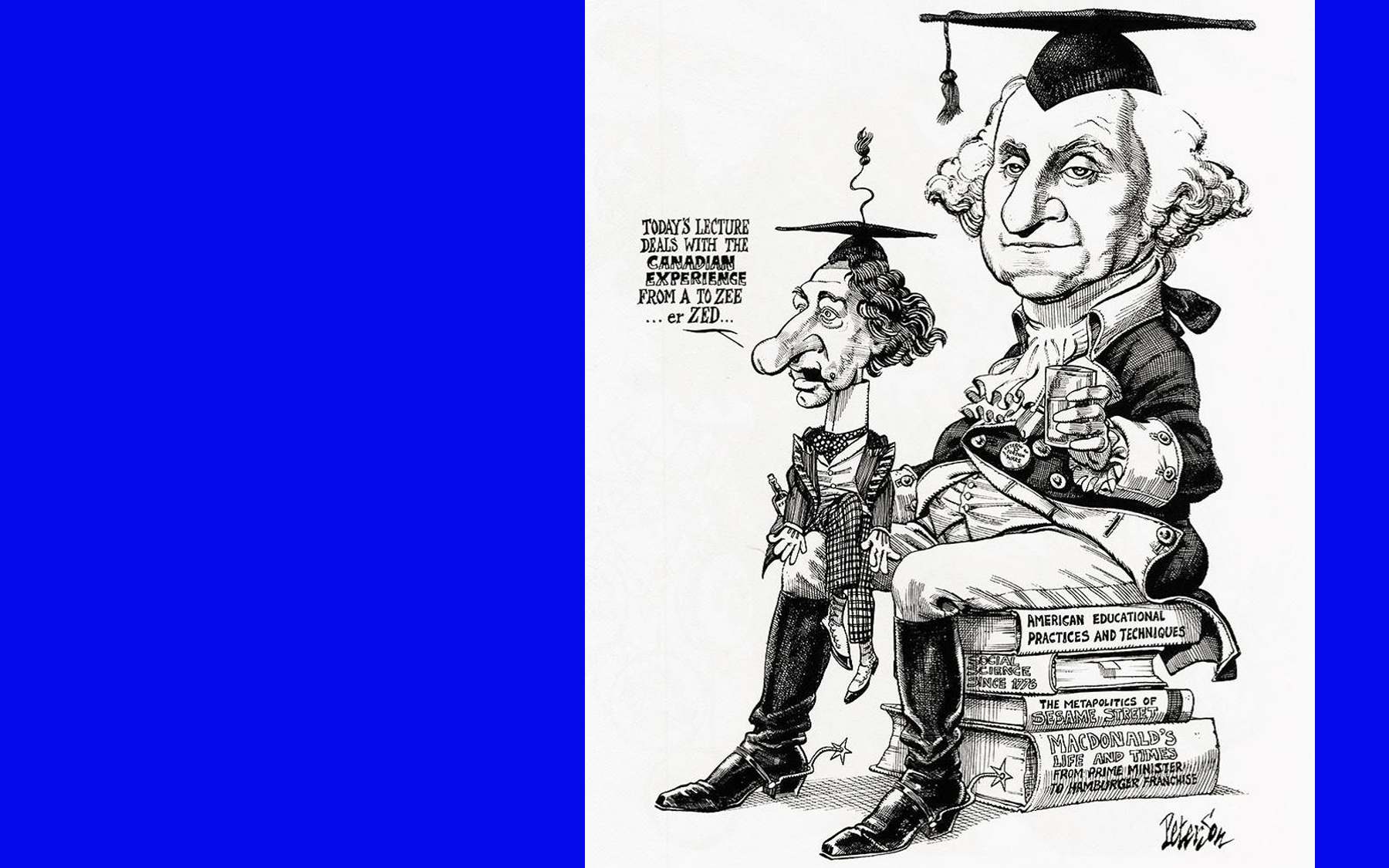

Les changements technologiques et les migrations contribuent à la mondialisation dans la sphère culturelle, créant ce que le théoricien canadien des communications Marshall McLuhan appelle « le village global ». La musique, les films et d’autres formes de divertissement sont distribués à l’échelle mondiale. Les grandes chaines de restauration, dont McDonald’s est la plus connue, exploitent des succursales partout dans le monde. Les marques et styles vestimentaires traversent facilement les océans et les frontières nationales. Ce processus se heurte à la résistance de gens et de groupes (dont le mouvement international Slow Food, qui milite contre la consommation excessive de restauration rapide et certains modes de vie) déterminés à préserver les cultures traditionnelles.

La mondialisation et le Canada

Des liens coloniaux aux liens continentaux

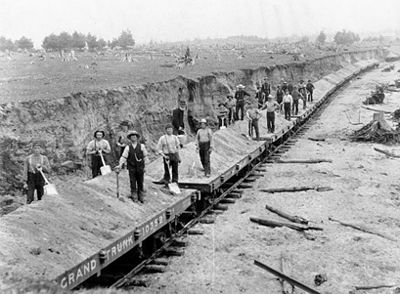

L’économie canadienne dépend fortement des marchés et des capitaux étrangers depuis au moins le 17e siècle. (Voir aussi Histoire économique du Canada.) À ses débuts, l’économie du Canada est coloniale. La plupart des investissements viennent de la puissance impériale (d’abord la France, et ensuite la Grande-Bretagne). La prospérité dépend des exportations de ressources naturelles (les fourrures et le poisson dans les premières années; le bois, le blé et les minéraux dans les époques subséquentes) et les importations de biens manufacturés. Le lien impérial est une forme de mondialisation sélective. Le Canada entretient des liens pour le commerce et l’investissement à l’étranger, mais ceux-ci se limitent principalement à l’empire, car le système colonial a tendance à exclure le reste du monde.

Au 19e siècle, l’économie canadienne commence à passer d’une économie coloniale à une économie continentale. Dans les années 1840, la Grande-Bretagne abandonne le système mercantiliste qui donne la préférence aux importations des colonies, incluant le Canada. Étant donné qu’il a perdu son accès privilégié, le Canada doit concurrencer avec d’autres pays, dont les États-Unis, lorsqu’il vend ses marchandises à la Grande-Bretagne. En réponse, il se tourne vers de nouveaux marchés au sud. Le traité de réciprocité entre le Canada et les États-Unis, signé en 1854 et en vigueur de 1855 à 1866, instaure le libre-échange pour de nombreux produits naturels et contribue ainsi à réorienter le commerce canadien extérieur sur un axe nord-sud.

Confédération et protectionnisme

Pendant les premières années de la Confédération, les politiciens canadiens conçoivent le Canada comme une nation mondiale. Le Canada envoie des agents d’immigration et des délégués commerciaux à l’étranger longtemps avant d’ouvrir sa première mission diplomatique. Les libéraux et les conservateurs veulent tous deux revenir à la réciprocité, mais ils sont repoussés par les États-Unis.

Éventuellement, le premier ministre conservateur John A. Macdonald décide de changer d’orientation et de mettre en place la politique nationale des tarifs douaniers élevés à partir de 1879. Cette politique ne suscite guère d’enthousiasme dans l’Ouest et dans les Maritimes, mais elle est populaire dans le centre du Canada, qui est le foyer de la plupart des manufacturiers canadiens. Les intérêts commerciaux de Montréal et de Toronto s’opposent à la libéralisation des échanges, estimant que les tarifs de douanes élevés sont nécessaires pour protéger l’industrie nationale de la concurrence étrangère, principalement américaine. Les tarifs douaniers deviennent plus qu’une simple question de politique commerciale; pour beaucoup de gens dans le centre du Canada, ils deviennent liés à l’identité nationale, le gouvernement canadien et l’industrie du Canada s’unissant contre les menaces économiques extérieures, une partie sacrée des politiques publiques qu’aucun gouvernement n’ose toucher. Le Parti libéral continue de favoriser un commerce plus libre, mais il découvre lors des élections fédérales de 1891 et de 1911 que cette politique est un suicide politique : John A. Macdonald associe le libre-échange à une trahison dans l’esprit de nombreux Canadiens anglophones, ce qui est censé constituer une menace à la sécurité du pays. Par conséquent, les droits de douane demeurent élevés jusqu’au milieu des années 1930.

La politique nationale a pour effet d’encourager les entreprises américaines à implanter des usines (appelées succursales) au nord de la frontière de manière à pouvoir vendre leurs produits sur le marché canadien sans payer de tarifs de douane. Au début des années 1920, les États-Unis dépassent la Grande-Bretagne en tant que premier fournisseur d’investissements étrangers au Canada. De même, les États-Unis deviennent le principal partenaire commercial du Canada. À la fin du 19e siècle, leur proximité géographique fait des États-Unis la principale source d’importations canadiennes. Ils deviennent également le premier acheteur d’exportations canadiennes pendant la plupart des années qui suivent la Première Guerre mondiale.

Politiques commerciales d’après-guerre

Après la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements canadiens successifs adoptent une politique de tarifs internationaux moins élevés en vue d’encourager le commerce. Le Canada est l’un des premiers signataires du GATT et il participe aux négociations qui réduisent considérablement les tarifs douaniers internationaux. Beaucoup de gens considèrent les accords commerciaux multilatéraux comme un moyen de contrebalancer l’influence politique et économique américaine. Les exportations canadiennes augmentent, créant une ère de croissance économique qui dure jusqu’au milieu des années 1970. Cette période est marquée par un niveau de vie élevé et un faible taux de chômage.

Dans les années 1960, de nombreux Canadiens s’inquiètent de la dépendance croissante de leur pays face aux États-Unis. L’image internationale américaine est ternie par la guerre du Viêtnam et par la violence dans les rues et les campus américains. Au Canada, un mouvement nationaliste prend forme, déterminé à prendre ses distances avec son voisin du sud (voir Nationalisme). Dans les années 1960 et 1970, Ottawa crée des quotas de contenu canadien pour la radio et la télévision (voir CRTC) et adopte des politiques visant à aider les cinéastes et les éditeurs de magazines du Canada. Sur le plan économique, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau crée l’Agence d’examen de l’investissement étranger en 1974 afin de contrôler les investissements étrangers. Il adopte également la « troisième option », qui vise à diversifier le commerce extérieur du Canada pour réduire la dépendance du pays envers le marché américain et devenir plus véritablement global. Cette politique a peu d’impact, car les autres pays ne manifestent guère d’intérêt pour l’expansion du commerce avec le Canada, et les réalités géographiques font en sorte que les États-Unis demeurent le partenaire commercial naturel du Canada.

Le nationalisme économique des années 1960 et 1970 n’a que peu d’effet à long terme. Dans les années 1980, l’élite canadienne des affaires abandonne sa préférence traditionnelle pour les tarifs douaniers élevés et commence à promouvoir le libre-échange. Le gouvernement de Brian Mulroney reprend la cause et négocie l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), qui entre en vigueur 1989. Cet accord entraine une augmentation substantielle du niveau des échanges commerciaux déjà élevés entre le Canada et son voisin du sud. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui entre en vigueur en 1994 et intègre le Mexique dans cette relation, ne modifie pas de manière significative la relation entre le Canada et les États-Unis. L’ALENA est remplacé par l’Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM), un accord trilatéral renégocié qui entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Relations mondiales au 21e siècle

Le Canada reste fortement lié au reste du monde et continue d’en dépendre. Il est membre de plus d’une douzaine de groupes et d’organismes internationaux, comme les Nations Unies. Selon le recensement de 2021, 23 % de la population canadienne est née à l’extérieur du Canada (voir Immigration au Canada). Statistique Canada indique que les Canadiens effectuent 36,2 millions de voyages à l’étranger en 2023. La technologie contribue également à la manière dont les Canadiens communiquent avec les autres. En 2022, 95 % des Canadiens âgés de 15 ans utilisent l’internet.

Le commerce international contribue de manière significative à l’économie du Canada. Les États-Unis sont le partenaire commercial le plus important du Canada. En 2023, 77 % des exportations du Canada vont aux États-Unis et s’élèvent à 594,2 milliards de dollars.

Débat sur la mondialisation

Commerce, culture et devises étrangères

Bien avant que le mot « mondialisation » ne devienne courant, les Canadiens débattent déjà des mérites de la mondialisation. Pendant une grande partie du 19e et du 20e siècle, la question porte sur le commerce. Est-il nécessaire d’imposer un tarif douanier élevé pour promouvoir l’industrie nationale, ou faut-il plutôt libéraliser le commerce afin de permettre aux Canadiens d’acheter des produits de l’étranger à un coût inférieur?

https://www.youtube.com/watch?v=tx65vUbtXfU

Depuis au moins les années 1920, la culture est une préoccupation majeure. Le gouvernement devrait-il préserver et protéger la culture canadienne, ou devrait-il plutôt laisser le libre marché décider quels films les Canadiens regardent et quelle musique ils écoutent?

Après la Deuxième Guerre mondiale, les investissements étrangers sont ajoutés au débat. Les capitaux étrangers sont-ils un élément essentiel à la prospérité canadienne, ou le Canada permet-il aux étrangers trop d’influence dans la vie économique et politique du pays?

Mouvement anti-mondialisation

À la fin du 20e siècle, la mondialisation devient l’objet d’une lutte acharnée. En 1999, un mouvement anti-mondialisation attire l’attention internationale lors de la réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle. De nombreux Canadiens, surtout de gauche, participent aux manifestations massives de protestation à l’extérieur du centre de conférences et sont sur place lorsque la police utilise des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Des manifestations de moindre ampleur ont lieu lors de réunions internationales ultérieures, dont le Sommet des Amériques de 2001 à Québec, où des affrontements violents se produisent entre la police et certains manifestants, qui sont comptés à plus de 30 000 personnes.

Une Canadienne, Naomi Klein, est l’autrice de la bible du mouvement No Logo : Taking Aim at Brand Bullies (v.f. : No Logo : La tyrannie des marques) qui soutient que quelques multinationales exploitent les travailleurs dans les pays en voie de développement et réduisent le choix sur le marché.

Pour ses critiques, la mondialisation est stimulée par les entreprises qui veulent s’enrichir, elles et leurs propriétaires. Les entreprises multinationales sont de plus en plus gérées par des intérêts hors de portée des gouvernements, ce qui sape la souveraineté des États. En montant les gouvernements les uns contre les autres, les sociétés créent une « course vers le bas », affirment les détracteurs, ajoutant que les gouvernements attirent les investissements en réduisant les impôts des sociétés, ainsi que les normes sociales et environnementales et les conditions de travail. La réduction des taux d’imposition entraine une baisse des recettes gouvernementales, ce qui se traduit par une diminution des fonds alloués aux programmes sociaux. Les critiques ajoutent également que l’assouplissement des réglementations conduit à la dégradation de l’environnement et à l’exploitation des travailleurs, et qu’une monoculture mondiale détruit de plus en plus les traditions locales.

En faveur de la mondialisation

Les partisans de la mondialisation insistent sur le fait que le commerce et l’investissement internationaux profitent autant aux pays riches qu’aux pays pauvres. Ils citent en exemple Taiwan, Hong Kong, la Corée du Sud et Singapour, des pays qui ont ouvert leurs portes à l’économie internationale et ont connu des taux de croissance beaucoup plus élevés que les pays qui ont tenté de se fermer au monde. Les travailleurs des pays industrialisés travaillent peut-être dans de mauvaises conditions, mais ils bénéficient d’un niveau de vie plus élevé qu’auparavant. Par conséquent, la mondialisation contribue à sortir des millions de gens de la pauvreté, selon ses partisans. Les mondialistes affirment également que l’intégration économique aide la cause de la paix dans le monde. Les pays sont moins susceptibles d’entrer en guerre s’ils dépendent économiquement les uns des autres.

Dans quelle mesure est-elle mondiale?

La mondialisation et ses effets sont souvent mal représentés. Certains analystes perçoivent la mondialisation comme une force qu’on ne peut arrêter. Pourtant, les gouvernements choisissent d’accentuer l’intégration mondiale et ils peuvent choisir d’aller dans une autre direction, bien que cette option puisse avoir des coûts économiques élevés.

De bien des façons, la mondialisation n’est pas mondiale. Les régions les plus pauvres de la planète ne reçoivent pas beaucoup de nouveaux capitaux, car la majeure partie de ces capitaux circulent d’un pays riche à un autre, ou d’un pays riche à un pays en pleine industrialisation. Le commerce international est perçu comme moins mondial que régional, comme en témoignent les grands blocs commerciaux continentaux (tels que ceux créés par l’Union européenne).

Quant au Canada, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le pays devient plus dépendant du commerce international. En date de 2025, le Canada signe quinze accords de libre-échange. Ces accords donnent aux entreprises canadiennes accès à environ 1,5 milliard de consommateurs dans le monde. Les États-Unis demeurent toutefois le plus important partenaire commercial du Canada. En 2023, 3,6 milliards de dollars de biens et de services ont traversé chaque jour la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom