Le Parti libéral du Canada, de centre gauche, a dominé la politique fédérale pendant une grande partie de l’histoire du Canada. Sa formule de réussite, élaborée sous la direction de sir Wilfrid Laurier, consiste à se positionner dans le centre de l’échiquier politique. Les libéraux ont formé de nombreux gouvernements et ont fourni au Canada dix premiers ministres, dont William Lyon Mackenzie King, Lester B. Pearson et Pierre Elliott Trudeau. En raison de leur domination électorale, les libéraux sont parfois considérés comme le « parti au pouvoir naturel » du Canada. Mais le parti a également connu des défaites et des divisions internes. Après le scandale des commandites au début des années 2000, le parti a passé une décennie dans le désert politique. En octobre 2015, les libéraux sont passés de la troisième à la première place à la Chambre des communes, remportant un gouvernement majoritaire sous la direction de Justin Trudeau. Les libéraux ont ensuite remporté deux gouvernements minoritaires consécutifs en 2019 et 2021 avant que Justin Trudeau ne démissionne au début de 2025. Il a été remplacé comme chef et premier ministre par l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, qui a été élu avec un gouvernement minoritaire le 28 avril 2025.

Origines du Parti libéral

Le Parti libéral du Canada prend racine dans les partis d’opposition qui voient le jour dans les colonies de l’Amérique du Nord britannique. Des assemblées représentatives sont établies en Nouvelle-Écosse (1758), à l’Île-du-Prince-Édouard (1773), au Nouveau-Brunswick (1784) et dans le Haut et le Bas-Canada (1791). Ces partis se forment pour faire opposition aux oligarchies (petits groupes d’élites) qui contrôlent les administrations coloniales.

Dans le Bas-Canada (maintenant le Québec), un parti principalement francophone (le Parti canadien) réclame un gouvernement responsable. L’idée est que le Cabinet ne peut gouverner que s’il bénéficie de la confiance de l’assemblée élue. En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote. Sous la direction de Louis-Joseph Papineau, le parti milite pour que l’Assemblée législative élue, qu’il domine, obtienne plus de pouvoir. Avec le temps, le parti devient plus radical et frustré dans ses ambitions. Cela mène ultimement aux rébellions de 1837‑1838, qui échouent. Dans le Haut-Canada (maintenant l’Ontario), le parti d’opposition est connu sous le nom des réformistes. Il est dirigé par William Lyon Mackenzie. Ses membres plus radicaux prennent également part aux rébellions.

Dans les Maritimes, Joseph Howe mène une lutte de dix ans pour obtenir un gouvernement responsable. Il réussit finalement en 1848. Dans les deux Canada, une alliance politique anglo-française se forme lorsque les réformistes du Haut-Canada (menés par Robert Baldwin) se joignent à ceux du Bas-Canada (menés par Louis-Hippolyte La Fontaine) pour former un gouvernement. C’est ce qu’ils font en 1842, et ensuite à nouveau en 1848 dans la Province du Canada unifiée. Ils obtiennent un gouvernement responsable en 1848, peu de temps après qu’il ait été accordé à la Nouvelle-Écosse.

Le Parti réformiste du Haut-Canada se scinde en 1849 avec l’émergence d’une faction radicale appelée les Clear Grits. Les Grits croient que les Canadiens français exercent trop d’influence dans le gouvernement. Ils réclament donc la représentation selon la population. Celle-ci attribuerait plus de sièges au Haut-Canada principalement anglophone, au détriment du Bas-Canada francophone.

En 1854, des réformistes modérés forment un gouvernement de coalition avec les conservateurs. Les Grits se retrouvent alors dans l’opposition avec le Parti rouge (comme on appelle alors les réformistes au Bas-Canada), dirigé par Antoine-Aimé Dorion. Les réformistes et les Clear Grits s’unissent sous la direction de George Brown. Ils adoptent le nom de « libéraux » en 1857. Rapidement, les libéraux deviennent le parti dominant dans le Haut-Canada. Bien qu’ils soient divisés sur des questions comme la représentation selon la population, ils forment une alliance précaire avec les rouges. Celle-ci dure jusqu’à ce que le chef libéral George Brown se joigne à la Grande Coalition, l’alliance formée en 1864 qui contribue à la création de la Confédération.

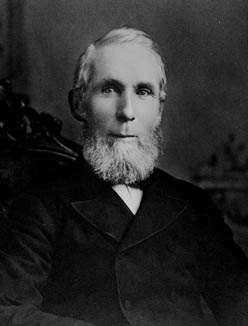

Alexander Mackenzie

Après la Confédération, les libéraux de l’Ontario, les rouges du Québec et les réformistes des Maritimes forment un parti sous le nom de Parti libéral. Ils n’ont que peu de succès contre les ruses politiques du premier ministre conservateur sir John A. Macdonald et sa coalition fédérale. Toutefois, ils parviennent par la suite à former des partis provinciaux prospères.

Après la chute du gouvernement de John A. Macdonald suite au scandale du Pacifique, le maçon Alexander Mackenzie forme le premier gouvernement libéral du Canada en 1873. Une grave dépression économique et le manque de vision politique d’Alexander Mackenzie mènent à la réélection de John A. Macdonald en 1878 avec son programme de protection du commerce. La Politique nationale de protection tarifaire qui en résulte est vigoureusement contestée par Edward Blake. Ce dernier, un avocat de Toronto et ex-premier ministre de l’Ontario, dirige le Parti libéral de 1880 à 1887. (Edward Blake est le seul chef libéral fédéral, jusqu’au 21e siècle, qui ne devient jamais premier ministre.)

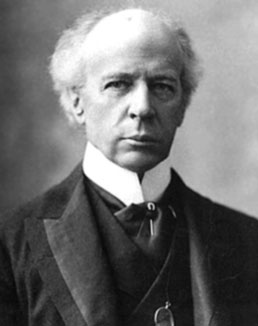

Wilfrid Laurier

Wilfrid Laurier est choisi comme chef de parti par un caucus libéral fédéral réticent sur les conseils d’Edward Blake. Wilfrid Laurier élargit progressivement la base du parti dans son Québec natal. Il s’est fait connaitre dans cette province en prêchant les vertus de la conciliation raciale. Il profite de la maladresse des conservateurs dans la crise scolaire du Manitoba. Il remporte les élections de 1896 en faisant campagne sur les droits provinciaux. Il remporte également les trois élections suivantes en copiant la recette de John A. Macdonald; une coalition nationale des forces et un accord entre Canadiens anglais et français. Sous la gouverne de Wilfrid Laurier, les principes traditionnels du réformisme libéral sont tempérés par le pragmatisme et le favoritisme.

Politicien habile et éloquent, et véritable légende de son temps, Wilfrid Laurier est jugé de différentes manières.

Wilfrid Laurier bâtit sa coalition électorale au Canada anglais en s’appuyant sur les premiers ministres provinciaux libéraux. Il les fait entrer dans son Cabinet en tant que courtiers du pouvoir dans leurs régions respectives. Il approuve la politique d’immigration agressive que son ministre du Manitoba, Clifford Sifton, utilise pour coloniser l’Ouest. Wilfrid Laurier s’engage également dans le même type de collaboration avec le Grand Trunk Railway et le Chemin de fer Canadien du Nord, à laquelle son caucus s’est pourtant fortement opposé dans les années 1880 lorsqu’elle était défendue par John A. Macdonald.

Des divergences de principe continuent de distinguer les libéraux de Wilfrid Laurier de leurs adversaires conservateurs. En matière d’affaires étrangères, les libéraux préfèrent créer la Marine royale canadienne plutôt que de contribuer à la British Navy. (Voir aussi Loi du service naval.) En politique commerciale, Wilfrid Laurier atteint l’objectif de longue date des libéraux d’un accord de réciprocité avec les États-Unis. Mais cette victoire s’avère être sa perte. La réciprocité aliène le milieu des affaires favorable à la protection dont il a cultivé le soutien. Les libéraux perdent les élections de 1911 face à l’antiaméricanisme du Parti conservateur. Wilfrid Laurier continue à se battre en tant que chef de son parti. Il assiste avec désespoir à la façon dont la question de la conscription durant la Première Guerre mondiale détruit presque son parti en ébranlant la solidarité de son alliance franco-anglaise.

William Lyon Mackenzie King

William Lyon Mackenzie King devient le chef du Parti libéral en 1919. Il devient éventuellement le premier ministre qui exerce le plus long mandat dans l’histoire du Canada. Il est premier ministre de 1921 à 1948, à l’exception de deux périodes passées dans l’opposition, en 1926 et de 1930 à 1935. Les libéraux de William Lyon Mackenzie King dirigent le pays durant la crise des années 1930, et ensuite durant la Deuxième Guerre mondiale.

La longévité politique de William Lyon Mackenzie King est attribuée à son extraordinaire habileté pour brouiller les enjeux politiques afin de conserver le soutien de différents groupes. Ceux-ci comprennent les agriculteurs partisans du libre-échange de l’Ouest et les manufacturiers protectionnistes du centre du Canada. William Lyon Mackenzie King comprend parfaitement l’importance de conserver le soutien du Québec, surtout durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a un talent pour attirer dans son Cabinet des ministres forts qui ont des bases régionales solides et qui savent tirer parti de leurs compétences et de leurs relations. Il introduit également des politiques progressistes comme des programmes de services sociaux, tout en apaisant les entreprises.

Louis St-Laurent

Le successeur de William Lyon Mackenzie King, qu’il choisit lui-même, est Louis St-Laurent. Il est admiré par les élites bureaucratiques et commerciales plus que ne l’a été William Lyon Mackenzie King. Mais Louis St-Laurent dédaigne l’organisation du parti et il est trop dépendant envers la bureaucratie d’Ottawa. Son régime assiste à l’effondrement de la grande alliance libérale du temps de William Lyon Mackenzie King. Il marque également le début de l’éloignement du parti de l’Ouest canadien. Louis St‑Laurent perd de justesse face au conservateur John Diefenbaker en 1957. Depuis, le Parti libéral se bat pour regagner les hauts niveaux de soutien dont il bénéficiait auparavant dans l’Ouest.

Lester B. Pearson

Lester B. Pearson devient chef du Parti libéral au début de 1958. Ancien diplomate et secrétaire d’État aux Affaires extérieures, et lauréat du prix Nobel de la paix, il lui faut trois élections pour remporter le pouvoir fédéral en 1963. C’est en grande partie grâce aux compétences et convictions de son proche conseiller Walter Gordon qu’il parvient à bâtir l’organisation du parti. Mais les réformes de Walter Gordon coûtent davantage d’éloignement de la part de l’Ouest qui s’éloigne d’un parti désormais dominé par Toronto. Walter Gordon est félicité pour avoir remporté une victoire minoritaire en 1963. Il est ensuite blâmé pour avoir recommandé d’autres élections en 1965. Les libéraux retrouvent alors le pouvoir en tant que gouvernement minoritaire. Le gouvernement de Lester B. Pearson n’atteint toutefois jamais une majorité. Mais il accomplit beaucoup de choses en cinq ans au pouvoir. Il crée un programme national d’assurance-maladie, le Régime de pensions du Canada et un nouveau drapeau canadien.

Pierre Elliott Trudeau

Pierre Elliott Trudeau succède à Lester B. Pearson en 1968. La campagne au leadership est âprement disputée. Sous Pierre Elliott Trudeau, les Canadiens français acquièrent une place plus importante que jamais au sein du parti et du gouvernement fédéral. Pierre Elliott Trudeau a beaucoup de charisme. Il est dévoué au fédéralisme et à la lutte contre les forces séparatistes du nationalisme québécois. Ces facteurs sont au cœur du magnétisme électrifiant qu’il a sur le public à ses débuts, qui est connu sous le nom de Trudeaumanie. Mais ces facteurs mènent également à la forte animosité qu’il ressent plus tard chez les électeurs anglophones.

Grâce à sa force dans le centre du Canada, le Parti libéral parvient à se maintenir au pouvoir jusqu’en 1979. Il est à nouveau au pouvoir de 1980 à 1984. Sous Pierre Elliott Trudeau, les libéraux « rapatrient » la Constitution. Ils introduisent également la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Cependant, le parti continue de lutter sans succès pour rétablir sa position dans l’Ouest.

John Turner

Pierre Elliott Trudeau démissionne de son poste de chef en 1984. John Turner, son ancien ministre des Finances, lui succède. John Turner est assermenté en tant que premier ministre le 30 juin 1984. Il convoque rapidement des élections générales. Il espère profiter de la brève vague de popularité dans les sondages d’opinion publique. Mais il ne dispose ni d’une organisation ni d’un programme adéquats. Il manque également de style personnel attrayant en campagne électorale. John Turner mène son parti à une cuisante défaite. Les libéraux ne remportent que 40 sièges à la Chambre des communes. Les conservateurs de Brian Mulroney remportent 211 sièges.

Au cours des quatre années suivantes, le Parti libéral est en proie à de nombreux problèmes. Lors des élections de 1988, la question centrale est celle du libre-échange. (Voir aussi Le Canada et l’ALÉNA.) John Turner mène une solide campagne qui fait appel au nationalisme. Il capitalise sur l’inquiétude du public suscitée par le projet des conservateurs de conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il ramène le parti à une position respectable à la Chambre des communes, remportant 82 sièges. Il démissionne ensuite de son poste de chef.

Jean Chrétien

Jean Chrétien devient le chef du Parti libéral en 1990. À cette époque, le parti est désorganisé et il est au bord de la faillite. Son soutien à l’Accord de Charlottetown des conservateurs fait reculer les libéraux du Québec. Mais les libéraux de Jean Chrétien se concentrent sur le développement de politiques et d’organisation. Grâce à cela, ils sont bien préparés pour les élections d’octobre 1993. Ils mettent l’accent sur la création d’emplois. Ils publient également un programme de campagne détaillé qui répond aux critiques selon lesquelles le parti retournerait aux folles dépenses des gouvernements libéraux précédents. La campagne est un triomphe. Les libéraux remportent une nette majorité avec 177 sièges. Le Parti progressiste-conservateur est presque anéanti. Il passe de 154 sièges à 2 sièges. Le NPD s’effondre et passe de 43 sièges à 9. Et le Bloc québécois nouvellement formé remporte 54 sièges. Le Parti libéral de Jean Chrétien est le seul parti national à détenir des sièges à la Chambre des communes dans toutes les provinces. Lors des deux élections suivantes, en 1997 et en 2000, le Parti libéral est réélu avec des majorités.

Le gouvernement de Jean Chrétien se lance dans un ambitieux programme qui vise à équilibrer le budget fédéral. Le programme est mené par le ministre des Finances, Paul Martin. Celui-ci promet d’éliminer le déficit fédéral de 42 milliards de dollars « coûte que coûte ». Le gouvernement élimine effectivement le déficit. Mais cela se fait au prix de coupes importantes dans les programmes sociaux et les paiements de transfert aux provinces. Jean Chrétien ignore largement les nationalistes québécois. Il est convaincu qu’il assure un gouvernement de qualité, et que cela constitue une réponse efficace aux appels à la souveraineté du Québec. La faille dans cette approche se révèle lors du référendum du Québec de 1995. Le camp fédéral l’emporte avec une marge infime. La réponse de Jean Chrétien à cette quasi défaite est la Loi sur la clarté. Le gouvernement fédéral déclare qu’il ne négociera la séparation du Québec que si une forte majorité vote « oui » dans un référendum fondé sur une question claire.

Paul Martin

Paul Martin accomplit son destin, mais il est vaincu par ses propres accidents et ceux de l’histoire.

À mesure que son mandat avance, Jean Chrétien se heurte à l’opposition interne croissante des partisans de Paul Martin, son rival de longue date. Jean Chrétien craint de perdre un vote de confiance à un congrès libéral. Alors en 2002, il annonce qu’il démissionne. Paul Martin devient chef du parti et premier ministre en 2003. Il promet de renforcer le système de santé et d’améliorer la position du Canada sur la scène internationale. Il déclare également qu’il a l’intention de s’attaquer à ce qu’il appelle le « déficit démocratique » du pays en accordant plus de pouvoirs aux simples députés.

Mais le gouvernement de Paul Martin est immédiatement assailli par l’aggravation du scandale des commandites. Paul Martin tente de se dissocier de l’affaire en nommant la Commission Gomery pour mener l’enquête. Lors des élections du 28 juin 2004, le parti est réduit à une minorité. Alors qu’il s’attaque à de multiples priorités, Paul Martin donne souvent l’impression d’être incapable de prendre des décisions. Le rapport de la Commission Gomery innocente Paul Martin de tout acte répréhensible dans le scandale des commandites. Mais le rapport confirme les allégations de corruption à la fois au sein de la bureaucratie et de l’aile québécoise du Parti libéral fédéral. Le Parti libéral est défait lors des élections du 23 janvier 2006. Le soir des élections, Paul Martin annonce qu’il prend sa retraite en tant que chef du parti.

Stéphane Dion

En décembre 2006, les libéraux choisissent Stéphane Dion, ancien ministre du Cabinet, comme nouveau chef. Stéphane Dion hérite d’un parti désorganisé et démoralisé. Le parti est également endetté après avoir subi des années de querelles internes entre les camps de Jean Chrétien et de Paul Martin. En 2007 et 2008, les libéraux renoncent à leurs chances de renverser le gouvernement conservateur minoritaire et de provoquer des élections. Le premier ministre Stephen Harper prend les choses en main et convoque des élections pour le 14 octobre 2008. La campagne libérale est axée sur le « virage vert ». Cette campagne promet de baisser les impôts et de lever une taxe sur le carbone pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais elle ne réussit pas à rallier le soutien de la population. Les libéraux sont réduits de 95 sièges à 77 sièges à la Chambre des communes. Le 20 octobre, Stéphane Dion annonce sa démission en tant que chef du parti.

Cependant, lorsque le Parlement se réunit en novembre, les partis d’opposition, incluant les libéraux, conviennent de voter contre le gouvernement et de demander à la gouverneure générale de nommer Stéphane Dion premier ministre. Pour éviter la défaite, Stephen Harper proroge le Parlement jusqu’en janvier. Les libéraux agissent alors rapidement pour remplacer Stéphane Dion. Ils choisissent l’ancien journaliste et universitaire Michael Ignatieff comme chef.

Michael Ignatieff

Malgré de vigoureuses attaques contre le gouvernement de Stephen Harper, les libéraux ne réussissent pas à gagner du terrain avec Michael Ignatieff à leur tête. En mars 2011, le parti prend un risque. Il s’allie à d’autres partis d’opposition pour renverser le gouvernement minoritaire de Stephen Harper et forcer des élections. Mais le chef du NPD, Jack Layton, vole la vedette à Michael Ignatieff durant la campagne. Les conservateurs remportent les élections avec un gouvernement majoritaire. Les libéraux ne remportent que 34 sièges et terminent en troisième position, derrière le NPD. Il s’agit du pire résultat de l’histoire du parti.

Michael Ignatieff annonce sa démission en tant que chef du parti dès le lendemain. Bob Rae, un député libéral et un ancien premier ministre néo-démocrate de l’Ontario, devient chef intérimaire du Parti libéral plus tard ce même mois. Les libéraux entreprennent une période d’introspection pour comprendre ce qui a réduit le parti fédéral autrefois dominant au Canada à une lointaine troisième place.

Justin Trudeau

En 2008, Justin Trudeau, un ancien enseignant et le fils aîné de Pierre Elliott Trudeau, est élu au Parlement. En 2013, il devient chef du parti à la suite d’une victoire écrasante. Lors de la campagne électorale de 2015, Justin Trudeau dissipe les doutes du public qui le juge trop jeune et inexpérimenté pour devenir premier ministre. Mais Justin Trudeau devient la figure emblématique du changement pour les électeurs qui cherchent à mettre fin à neuf ans de règne conservateur sous Stephen Harper. Les libéraux remportent un gouvernement majoritaire. Justin Trudeau devient le 23e premier ministre du Canada.

Justin Trudeau fait la une des journaux en formant un Cabinet composé d’un nombre égal d’hommes et de femmes, une première au Canada. (Lorsqu’on lui demande pourquoi, il répond « parce qu’on est en 2015 ».) Au cours de ses deux premières années, le gouvernement de Justin Trudeau accueille 40 000 réfugiés syriens au pays. Il réduit le taux d’imposition sur le revenu des particuliers tout en l’augmentant pour les Canadiens plus riches. Il légalise également l’aide médicale à mourir dans certaines circonstances. Il légalise la marijuana, et il met en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, une initiative de 55 milliards de dollars répartie sur dix ans. Il réforme également les allocations familiales pour les remplacer par l’allocation canadienne pour enfants (ACE). De plus, le gouvernement lance l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les libéraux de Justin Trudeau doivent faire face à d’importants défis en matière d’affaires étrangères. Ceci est particulièrement le cas des relations du Canada avec les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite. Justin Trudeau entretient une bonne relation avec le président américain Barack Obama. Cependant, ses relations avec le président Donald Trump (élu en 2016) sont tendues. La difficulté vient à la fois de l’imprévisibilité de Donald Trump et de son désir d’annuler l’ Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Des négociations prolongées mènent à une entente en novembre 2018; l’Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM).

Les libéraux de Justin Trudeau sont réduits à un gouvernement minoritaire en 2019. Ils sont réélus avec une minorité en 2021. Le 22 mars 2022, le gouvernement de Justin Trudeau conclut un accord de soutien sans participation avec Jagmeet Singh et le NPD. Le NPD accepte de soutenir le gouvernement dans toutes ses motions de confiance jusqu’en juin 2025. En échange, les libéraux doivent mettre en œuvre certaines priorités politiques du NPD, comme les soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu et un programme national d’assurance-médicaments.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement de Justin Trudeau augmente les congés de maladie annuels pour les personnes qui travaillent dans des milieux de travail sous réglementation fédérale. Il adopte une loi interdisant aux briseurs de grève de travailler dans ces milieux durant une grève. Il crée une table ronde pour mettre en œuvre les recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement de Justin Trudeau introduit également le Régime canadien de soins dentaires (RCSDT). Ce programme doit éventuellement offrir une couverture à un quart des Canadiens qui n’ont pas d’assurance dentaire privée, soit environ 9 millions de personnes, pour un coût prévu de 13 milliards de dollars sur cinq ans.

Cependant, Pierre Poilievre est élu nouveau chef du Parti conservateur en septembre 2022. En tant que chef de l’opposition, Pierre Poilievre s’attaque sans relâche aux politiques de Justin Trudeau et du Parti libéral. Les déclarations de Pierre Poilievre affirmant que « le Canada est brisé » et que lui-même et les conservateurs sont les seuls à pouvoir le redresser deviennent le credo du Parti conservateur. À la fin de 2024, Pierre Poilievre a dépassé Justin Trudeau dans les sondages et a pris une avance considérable de plus de 20 points dans les sondages. Une vague de démissions s’ensuit, tant au sein du caucus qu’au cabinet, car de nombreux libéraux anticipent un bain de sang électoral. De nombreux observateurs prédisent un gouvernement conservateur largement majoritaire aux prochaines élections.

Le 6 janvier 2025, après des mois de spéculation sur son avenir politique et trois semaines après la démission soudaine de Chrystia Freeland du Cabinet, Justin Trudeau, assiégé, annonce qu’il démissionne de son poste de chef libéral et de premier ministre.

Mark Carney

Le 16 janvier 2025, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, fait ses débuts en politique en annonçant sa candidature à la direction du Parti libéral du Canada. Quelques jours plus tard, le nouveau président américain Donald Trump entame son deuxième mandat en menaçant le Canada d’une guerre commerciale, avec pour objectif déclaré d’annexer le pays pour en faire le 51e État. Le nationalisme canadien grimpe en flèche, et les inquiétudes quant à la souveraineté du pays s’intensifient, tout comme les inquiétudes quant à la capacité de Pierre Poilievre à tenir tête à Donald Trump, compte tenu de leurs similitudes en matière de style, de discours et de positions politiques.

Le 9 mars 2025, Mark Carney est élu au premier tour avec plus de 85 % des voix, pour remplacer Justin Trudeau à la tête du parti et en tant que premier ministre. Mark Carney devient le premier Canadien à devenir premier ministre sans avoir occupé la fonction de député auparavant.

Mark Carney prête serment en tant que nouveau chef libéral et premier ministre le 14 mars 2025. Sa première mesure est d’abolir la taxe sur le carbone pour les consommateurs, éliminant ainsi l’enjeu phare autour duquel Pierre Poilievre a bâti sa plateforme; une « élection sur la taxe du carbone ». Mark Carney effectue ostensiblement sa première visite officielle à l’étranger et non pas aux États-Unis comme c’est la coutume, mais plutôt en France. Des visites en Grande-Bretagne s’ensuivent, où il rencontre le roi Charles III, ainsi qu’à Iqaluit, où il dévoile un projet de système de lignes de radars avancés de 6 milliards de dollars le long de la frontière canado-américaine jusqu’à l’Arctique. Il annonce également de nouveaux investissements de 420 millions de dollars pour protéger la souveraineté du Canada dans l’Arctique.

Le 24 mars 2025, Mark Carney convoque des élections anticipées pour le 28 avril, et les sondages démontrent que les libéraux et les conservateurs sont à nette égalité. Mais le momentum continue de jouer en faveur des libéraux. Un sondage réalisé par 338Canada le 28 mars indique que les libéraux ont 41 % des intentions de vote contre 37 % pour les conservateurs. De nombreux sondages donnent également aux libéraux une avance considérable dans les provinces de l’Ontario et du Québec, qui sont riches en électeurs.

Cependant, le manque d’expérience en politique et en campagne électorale de Mark Carney se manifeste par une série de faux pas et d’erreurs évitables en début de scrutin. Mais au final, les élections s’avèrent être une course à deux. Les libéraux et les conservateurs obtiennent ensemble 85 % des voix. Les libéraux remportent 169 sièges (à 3 sièges de la majorité) avec 43,8 % des voix, tandis que les conservateurs remportent 41,3 % et 143 sièges. Un nombre étonnamment élevé de circonscriptions sont remportées par des marges très étroites, de quelques dizaines à quelques centaines de voix seulement. Les libéraux obtiennent la plus grande part de voix pour un parti vainqueur depuis 1984. C’est également la première élection depuis les années 1930 où deux partis terminent tous deux avec plus de 40 % des voix. Le taux de participation est élevé et atteint un solide 68,7 %, soit le plus élevé depuis 1993, mais toujours inférieur aux prévisions de certains experts, compte tenu de l’enjeu considérable de ces élections.

De nombreux sondages préélectoraux prédisent un gouvernement libéral majoritaire, mais les conservateurs font mieux que prévu, gagnant 23 sièges. La victoire libérale est assurée par le changement d’allégeance des électeurs du NPD à l’échelle nationale et des électeurs du Bloc au Québec à Mark Carney. La capacité de Mark Carney à transformer ce qui s’annonçait comme une défaite cuisante en un quatrième gouvernement libéral consécutif est tout simplement stupéfiante, surtout pour un néophyte en politique. Dans le journal The Walrus, le commentateur politique David Moscrop qualifie ce retour en force de « l’un des plus remarquables retours de l’histoire canadienne, peut-être le plus remarquable ».

Après les élections, le premier ministre Mark Carney déclare qu’il veillera à ce que des élections partielles soit tenue en Alberta « dès que possible… sans manigances, rien, en toute transparence », afin de permettre à Pierre Poilievre, qui a perdu son siège lors des élections, de remporter un siège au Parlement. La prochaine session parlementaire doit commencer le 26 mai. Mark Carney annonce que le roi Charles III doit prononcer le discours du Trône, une affirmation de la souveraineté du Canada que beaucoup perçoivent comme un signal clair adressé à Donald Trump qui admire depuis longtemps la famille royale britannique. Mark Carney continue également à se distancier des politiques de Justin Trudeau en refusant catégoriquement que son gouvernement minoritaire conclut un partenariat avec le NPD, dont le nombre est réduit à sept sièges à la Chambre des communes.

Plus important encore, Mark Carney établit cinq grandes priorités pour son gouvernement : (1) accroître la résilience économique du Canada en éliminant les barrières commerciales interprovinciales avant le 1er juillet 2025; (2) nommer un cabinet et le faire assermenter avant la semaine du 12 mai; (3) introduire rapidement une réforme fiscale et accélérer la construction de nouvelles maisons partout au pays; (4) embaucher 1000 nouveaux agents des services frontaliers et 1000 nouveaux agents de la GRC et ajouter 31 milliards de dollars aux dépenses de la défense afin d’atteindre l’objectif de seuil de l’OTAN de 2 % du PIB avant 2030; et (5) réduire l’immigration à des « niveaux soutenables » en diminuant le nombre de travailleurs temporaires et d’étudiants internationaux admis au Canada de 7,3 % de la population à 5 %.

Conflits internes

Comme dans tout parti aux vastes bases, il existe toujours des groupes restreints mais vocaux qui s’opposent à l’opinion dominante de la direction. En Colombie-Britannique dans les années 1950, de nombreux libéraux provinciaux forment un parti avec le mouvement Crédit social de droite, au grand désarroi du parti fédéral. Dans les années 1960, Ross Thatcher, le premier ministre de la Saskatchewan libéral, s’oppose fermement au libéralisme social du premier ministre Lester B. Pearson. Ces deux conflits nuisent à la crédibilité du parti fédéral dans l’Ouest.

Depuis les années 1960, tous les partis libéraux provinciaux ont leurs propres organisations distinctes. Ils mènent souvent des politiques qui vont à l’encontre de celles du parti fédéral.

Tout au long de l’histoire du Parti libéral, il existe des tensions internes entre les forces du continentalisme et du nationalisme. Ceci devient plus évident durant les années 1960, lorsque Walter Gordon mène des efforts visant à limiter l’emprise étrangère sur l’économie. (Voir aussi Investissement étranger; Nationalisme économique.) Walter Gordon fait face à de nombreux revers. Mais il continue de défendre ses idées au sein du parti. Entre-temps, d’autres dissidents quittent le parti. Par exemple, les ministres du Cabinet James Richardson et Eric Kierans quittent le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau en raison de divergences politiques (politique linguistique pour James Richardson, et politique économique pour Eric Kierans).

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, des tensions éclatent entre l’aile de gauche et l’aile de droite du parti. Le conflit est principalement entre Pierre Elliot Trudeau et John Turner, ainsi que leurs partisans respectifs. John Turner démissionne de son poste de ministre des Finances en 1975. Il joue ensuite le rôle de dauphin libéral en exil pendant près d’une décennie.

Des conflits ultérieurs au sein du parti portent moins sur les politiques que sur le leadership. Des conflits internes commencent après le congrès du parti de 1984. Jean Chrétien arrive deuxième derrière John Turner. Les partisans de John Turner accusent Jean Chrétien de saboter le nouveau chef dans les coulisses. Des accusations semblables émergent du camp de Jean Chrétien après sa victoire contre Paul Martin à la direction du parti en 1990. Les tensions perdurent durant tout le mandat de premier ministre de Jean Chrétien. Elles mènent à sa décision de démissionner en 2002.

Soutien financier

Traditionnellement, le Parti libéral lève des fonds pour financer ses campagnes électorales auprès des grandes entreprises, et dans une moindre mesure, auprès des petits entrepreneurs. (Voir aussi Financement des partis politiques au Canada.) Après l’adoption de la Loi sur les dépenses d’élection (1974), le parti compte moins sur les grandes entreprises et il se tourne vers des dons des membres qui sont déductibles d’impôt et des subventions directes provenant des deniers publics. (Voir Système de partis canadien.) Les contributions d’entreprises disparaissent pratiquement en 2004. Une nouvelle législation interdit aux entreprises et aux syndicats de contribuer aux partis politiques. En 2004, les contributions des entreprises et des syndicats aux candidats sont strictement limitées. En 2006, elles sont interdites. Pour compenser ce manque à gagner, les partis commencent à recevoir un financement public basé sur le nombre de votes qu’ils ont reçus lors des élections précédentes. Les libéraux dépendent considérablement de cette subvention. Elle prend fin en 2015.

Politique du pragmatisme

Le Parti libéral domine la politique canadienne pendant une bonne partie du 20e siècle. Il survit aux années 1920, alors que son homologue britannique s’effondre. Il survit également aux années 1990, lorsque le mot « libéral » est péjoratif aux États-Unis. Le succès du parti reflète sa capacité à occuper le centre de l’échiquier politique. Mais il fait également preuve de flexibilité idéologique. Cela permet au parti de plaider en faveur d’une augmentation des dépenses publiques à une époque et d’un équilibre budgétaire à une autre, ou encore de soutenir le libre-échange durant certaines périodes et de le condamner pendant d’autres périodes.

Au cours des dernières décennies du 20e siècle, l’accent mis par le parti sur la tolérance attire les immigrants et les électeurs urbains. Cela permet au parti de dépeindre ses adversaires du Canada anglais comme étant étroits d’esprit. Au Québec, l’essor du Bloc québécois, et plus tard du NPD, constitue un défi majeur. Il fait en sorte qu’il est difficile pour les libéraux de maintenir leur emprise traditionnelle sur la province, ce qui a autrefois été la principale source de son pouvoir. Mais les élections de 2015 prouvent que le message flexible et centriste du Parti libéral trouve toujours un écho au Québec et dans une grande partie du Canada.

Chefs du Parti libéral

|

Nom |

Mandat (année.mois.jour) |

|

2025.03.14 - présent |

|

|

2013.04.14 - 2025-03-10 |

|

|

Bob Rae (intérimaire) |

2011.05.25 - 2013.04.13 |

|

Michael Ignatieff Nommé chef permanent lors du congrès national du parti tenu à Vancouver en Colombie-Britannique. Les délégués ont voté à 97 % en faveur de son leadership. |

2009.05.02 - 2011.05.24 |

|

Michael Ignatieff (intérimaire) |

2008.12.10 - 2009.05.01 |

|

2006.12.02 - 2008.12.10 |

|

|

Bill Graham (intérimaire) Désigné chef intérimaire jusqu’à l’élection d’un nouveau chef en décembre 2006. |

2006.03.20 - 2006.12.01 |

|

Paul Martin Assermenté en tant que premier ministre le 12 décembre 2003. |

2003.11.14 - 2006.03.19 |

|

Jean Chrétien Assermenté en tant que premier ministre le 4 novembre 1993. |

1990.06.23 - 2003.11.13 |

|

John Turner Assermenté en tant que premier ministre le 30 juin 1984. |

1984.06.16 - 1990.06.22 |

|

Pierre Elliott Trudeau Assermenté en tant que premier ministre le 20 avril 1968, et réélu le 3 mars 1980. |

1968.04.06 - 1984.06.15 |

|

Lester B. Pearson Assermenté en tant que premier ministre le 22 avril 1963. |

1958.01.16 - 1968.04.05 |

|

Louis St-Laurent Assermenté en tant que premier ministre le 15 novembre 1948. |

1948.08.07 - 1958.01.15 |

|

William Lyon Mackenzie King Assermenté en tant que premier ministre le 29 décembre 1921, à nouveau le 25 septembre 1926, et le 23 octobre 1935. |

1919.08.07 - 1948.08.06 |

|

Daniel Duncan McKenzie (intérimaire) Après la mort de Wilfrid Laurier en février 1919, les membres du caucus ont choisi Daniel Duncan McKenzie comme chef intérimaire jusqu’au congrès de 1919. |

1919.02.17 - 1919.08.07 |

|

Wilfrid Laurier Assermenté en tant que premier ministre le 11 juillet 1896. |

1887.06.23 - 1919.02.17 |

|

1880.05.04 - 1887.06.02 |

|

|

Alexander Mackenzie Assermenté en tant que premier ministre le 7 novembre 1873. |

1873.03.06 - 1880.04.27 |

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom