La prohibition représente l’interdiction de l’alcool ayant eu lieu aux 19e et 20e siècles. C’est le résultat du mouvement de tempérance. Certaines régions du Canada ont connu des lois prohibitionnistes avant la Confédération. La première province à adopter une prohibition a été l’ Île-du-Prince-Édouard en 1901. Pendant la Première Guerre mondiale, les autres provinces ont adopté des lois semblables. Dans les années 1920, la plupart des lois prohibitionnistes ont été levées. L’Île-du-Prince-Édouard a été la dernière province à mettre fin à la prohibition (1948).

(Cet article est un résumé en langage simple de la prohibition au Canada. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter notre article complet, Prohibition au Canada.)

Mouvement de tempérance

Le mouvement de tempérance a débuté au 19e siècle. Les groupes de tempérance voulaient que les gens cessent de boire ou boivent moins. Ils ont également essayé de fermer les bars et les tavernes. Ils pensaient que l’alcool était à l’origine de maux tels que la pauvreté et la négligence envers les enfants.

Prohibition au 19e siècle

Au 19e siècle, certaines régions du Canada adoptent des lois visant à limiter les ventes d’alcool. La Loi de tempérance du Canada de 1878 permet aux autorités locales d’interdire l’alcool. En 1898, un vote national se tient sur la prohibition. Une majorité vote pour, mais le Québec vote contre. Le gouvernement fédéral décide de ne pas adopter de loi à l’échelle nationale. Une grande partie du pays était déjà soumise à un régime prohibitionniste local.

Prohibition pendant la Première Guerre mondiale

En 1901, l’Île-du-Prince-Édouard devient la première province à adopter une loi prohibitionniste. Pendant la Première Guerre mondiale, la prohibition devient une loi dans la plupart des provinces. Le territoire du Yukon connaît aussi la prohibition pendant la guerre. Il en va de même pour Terre-Neuve, qui ne faisait pas partie du Canada à l’époque. Les gens y voyaient un acte patriotique pour gagner la guerre.

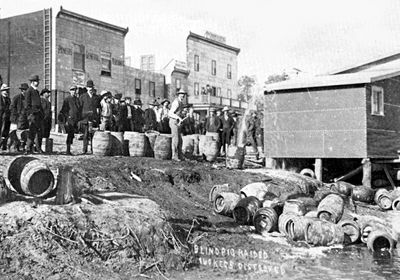

Lois prohibitionnistes

Les lois provinciales variaient. D’une manière générale, on a interdit la vente d’alcool et proscrit les bars et les tavernes. Il était également illégal d’avoir ou de boire de l’alcool, sauf à la maison.

Les gens pouvaient utiliser l’alcool à des fins scientifiques, médicales, industrielles et religieuses. Ils devaient l’acheter dans des pharmacies publiques. Les distillateurs et brasseurs ayant un permis pouvaient également vendre de l’alcool en dehors de la province.

La situation juridique était complexe. Les provinces supervisaient les ventes et la consommation tandis que le gouvernement fédéral surveillait la fabrication et le commerce de l’alcool. En 1918-1919, le Canada a connu une prohibition nationale. C’était une mesure temporaire en temps de guerre.

Boire pendant la prohibition

Moins de gens s’enivraient pendant la prohibition, mais il était difficile de faire respecter les lois prohibitionnistes. Les gens ont continué à fabriquer et à boire de l’alcool. La production illégale d’alcool (comme l’alcool de contrebande fabriqué à la maison) est devenue courante. Certaines personnes ont commencé à vendre de l’alcool illégalement. D’autres allaient boire dans des bars clandestins. D’autres encore prétendaient être malades pour que les médecins puissent leur prescrire de l’alcool.

Contrebande

Les États-Unis ont connu, de 1920 à 1933, une prohibition plus stricte qu’au Canada. Aux États-Unis, la bière, le vin et les spiritueux ne pouvaient être ni fabriqués, ni vendus, ni transportés. Au Canada, l’alcool pouvait être fabriqué et exporté (mais ni vendu ni consommé). On pouvait donc légalement expédier de l’alcool hors du Canada et le faire entrer clandestinement aux États-Unis.

Abrogation

La prohibition n’a pas duré longtemps au Canada. De nombreuses personnes s’y sont opposées, estimant qu’il s’agissait d’une violation des libertés individuelles. En 1919, le Québec décide d’autoriser la bière, le cidre et le vin à faible teneur en alcool. La province a gagné beaucoup d’argent en vendant de l’alcool aux touristes. Le Québec abroge entièrement la prohibition en 1921.

En 1920, la Colombie-Britannique autorise à nouveau l’alcool. D’autres provinces font rapidement de même. L’Île-du-Prince-Édouard est la dernière province à mettre fin à la prohibition (1948). Certaines collectivités locales ont cependant décidé de rester sobres longtemps après.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom