Le rorqual commun (Balaenoptera physalus) est le deuxième plus gros animal du monde. Il peut se déplacer dans l’eau à des vitesses fascinantes. Il ne sort de l’eau que très rarement pour qu’on puisse l’observer. De plus, il est connu pour la coloration unique de sa mâchoire inférieure. Au Canada, cette baleine à fanons a frôlé l’extinction en raison des pratiques de chasse à la baleine commerciale du XXe siècle. Cependant, on note un lent retour du rorqual commun depuis l’interdiction de la chasse à la baleine commerciale dans les années 1970. Aujourd’hui, on en trouve sur les côtes atlantique et pacifique du Canada, ainsi que partout dans le monde.

Description physique

Le rorqual commun a une pigmentation gris-brunâtre foncée sur le dos et blanche sur le ventre. Il se distingue surtout par la teinte de sa mâchoire inférieure, qui est toujours foncée du côté gauche et pâle du côté droit. Il occupe le deuxième rang derrière la baleine bleue. On l’appelle le « lévrier de la mer » en raison de sa vitesse de déplacement et de son corps élancé, qui peut atteindre jusqu’à 25 mètres. Le rorqual commun tire son nom anglais « fin whale » (« fin » signifiant « nageoire ») de la présence d’une nageoire distinctive près de sa queue, à environ les deux tiers de la longueur de son dos.

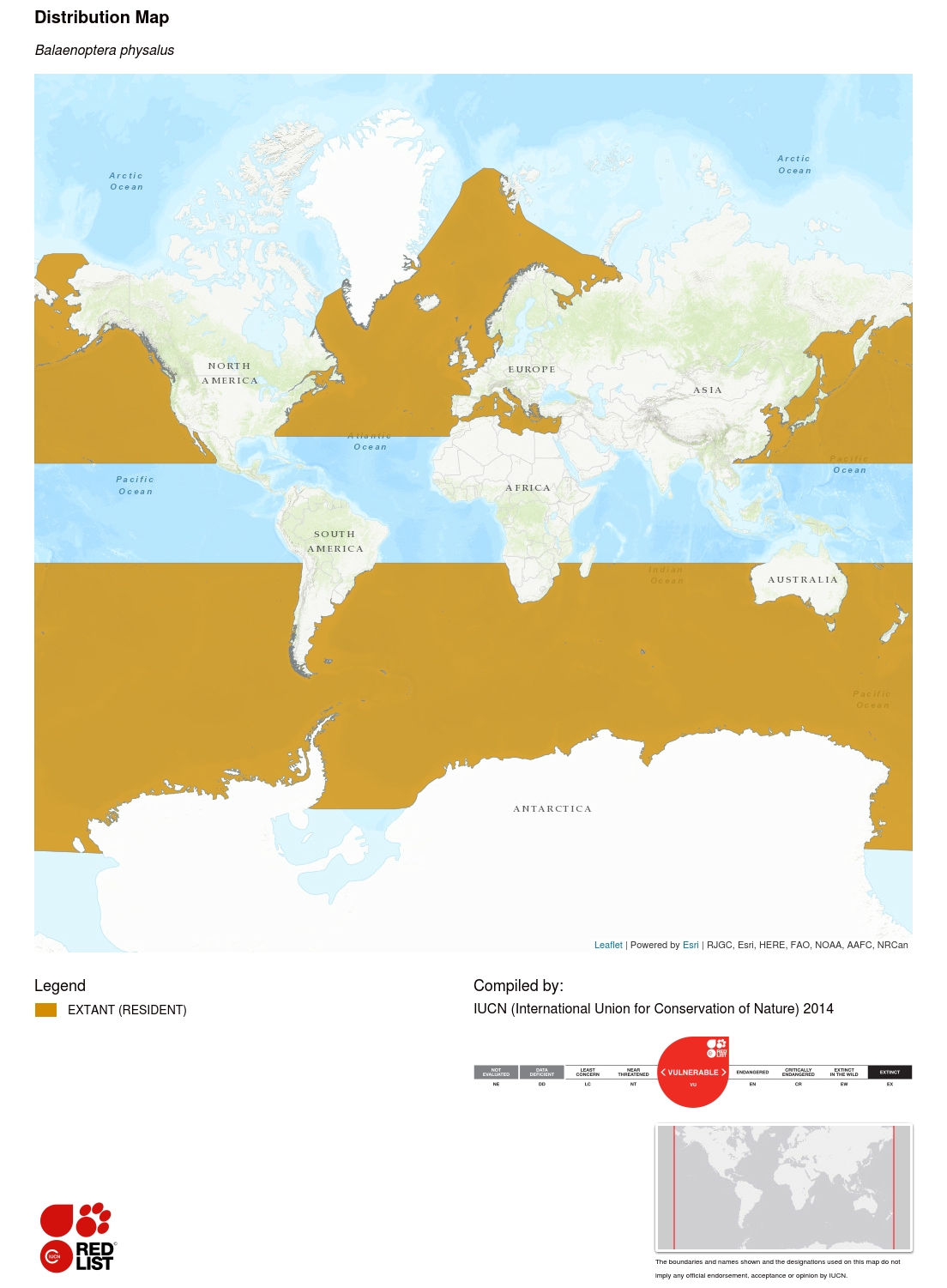

Répartition géographique et habitat

Le rorqual commun est présent partout dans le monde, sauf dans les parties de l’Arctique recouvertes de glace. Au Canada, on peut l’observer toute l’année, bien qu’il migre vers les hautes latitudes en été pour se nourrir et vers les basses latitudes en hiver pour se reproduire. Dans l’Atlantique, on le trouve dans divers habitats, des canyons profonds du golfe du Saint-Laurent aux zones peu profondes de la baie de Fundy. Dans le Pacifique, on le trouve le long du talus continental, en eaux libres comme en eaux côtières. On l’a récemment aperçu dans des fjords et des chenaux étroits le long de la côte de la Colombie-Britannique, d’où la chasse commerciale de la baleine au XXe siècle l’a fait fuir.

De nombreux experts considèrent les rorquals communs de l’Atlantique, du Pacifique et de l’hémisphère sud comme des sous-espèces distinctes, car ils ne se mélangent presque jamais.

Longévité et reproduction

Le rorqual commun vit en moyenne 100 ans, mais ne parvient à maturité physique qu’à l’âge de 25 ans. Une fois sexuellement mature, entre 6 et 12 ans, une femelle met au monde un petit tous les deux ou trois ans. Après une gestation de 11 à 12 mois, le baleineau mesure environ 6 mètres de long et pèse entre 1 800 et 2 700 kg. Au Canada, la plupart des naissances ont lieu entre octobre et février.

Régime alimentaire et comportement

À l’instar des autres baleines à fanons, le rorqual commun se nourrit de krill, de copépodes et de petits poissons qui se rassemblent en bancs, comme le hareng, le capelan et le lançon. Il s’élance souvent vers les bancs de proies, la bouche grande ouverte, pour y capturer de grandes quantités de nourriture et d’eau. Puis, grâce à ses 260 à 480 fanons, il filtre l’eau. Sa consommation de nourriture augmente considérablement en été, atteignant jusqu’à deux tonnes par jour, puis diminue progressivement jusqu’à un jeûne en hiver.

Relations avec les humains

Au cours du XXe siècle, la chasse à la baleine commerciale a presque décimé les populations de rorquals communs. Depuis l’interdiction de cette pratique en 1972, la population s’est progressivement rétablie sur les côtes du Pacifique et de l’Atlantique. Les peuples autochtones ont le droit de chasser la baleine, mais ils doivent respecter certaines conditions. Le gouvernement canadien réglemente le nombre maximal de baleines pouvant être capturées. La plupart de la carcasse d’une baleine tuée doit être utilisée par la population locale.

Aujourd’hui, les chances d’observer un rorqual commun sont plus élevées lors d’une expédition d’observation des baleines sur la côte atlantique, et plus particulièrement dans la baie de Fundy.

Statut et menaces

Selon la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada, le rorqual commun du Pacifique figure parmi les espèces menacées, et le rorqual commun de l’Atlantique parmi celles qui sont préoccupantes. Même si la population du rorqual commun s’est partiellement rétablie dans les années 1970, elle continue de faire face à de multiples menaces humaines qui la mettent en danger.

Le rorqual commun est l’une des espèces les plus susceptibles d’entrer en collision avec des navires, et ce, sur les deux côtes. Avec l’augmentation progressive du trafic maritime au fil des ans, de plus en plus de navires entrent sur le territoire des rorquals communs, ce qui les met à risque de collision. Ces collisions sont souvent mortelles, mais on observe aussi des rorquals avec des blessures graves et des cicatrices causées par des hélices. Il est difficile de déterminer le nombre de rorquals communs qui ont été blessés ou tués par des collisions avec des navires en raison d’absence d’enquête et de sous-déclaration.

Le bruit perturbateur causé par ces navires, par l’exploration sismique ou par les exercices militaires peut être extrêmement nocif pour de nombreux habitants des océans, y compris le rorqual commun. Des études ont démontré que l’exposition continue à ce bruit perturbe le comportement des baleines à fanons. Cela se traduit par du stress, une perte auditive temporaire ou permanente, des modifications de l’acoustique et de la communication, et un déplacement de l’habitat. Dans certains cas, une pollution sonore extrême a entraîné la mort de rorquals communs.

L’enchevêtrement dans des engins de pêche menace constamment les baleines à fanons. Ces engins s’enroulent le plus souvent autour de leur bouche, de leurs nageoires et de leur queue. Cela entraîne de la fatigue, des blessures, une réduction des capacités d’alimentation et, parfois, la mort. On a du mal à déterminer le nombre de rorquals communs affectés par l’enchevêtrement en raison de la sous-déclaration et de la difficulté de les observer, car ils révèlent rarement leur corps entier lorsqu’ils sautent hors de l’eau. Cependant, on a trouvé plusieurs rorquals communs avec des engins de pêche enroulés autour d’eux.

Conservation

Bien que la population de rorquals communs ait augmenté depuis les années 1970, des mesures de conservation sont toujours nécessaires pour faire face à de nouvelles menaces, telles que les collisions avec les navires et la pollution sonore. Pêches et Océans Canada supervise la conservation des rorquals communs au pays et définit les meilleures pratiques de gestion pour protéger l’animal. Cela inclut des recherches plus approfondies sur les caractéristiques de la population, de la répartition et de l’habitat, ainsi que des activités de sensibilisation dédiées pour éduquer les intervenants et le grand public sur les rorquals communs. Parcs Canada s’occupe aussi des baleines présentes dans les parcs nationaux.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom