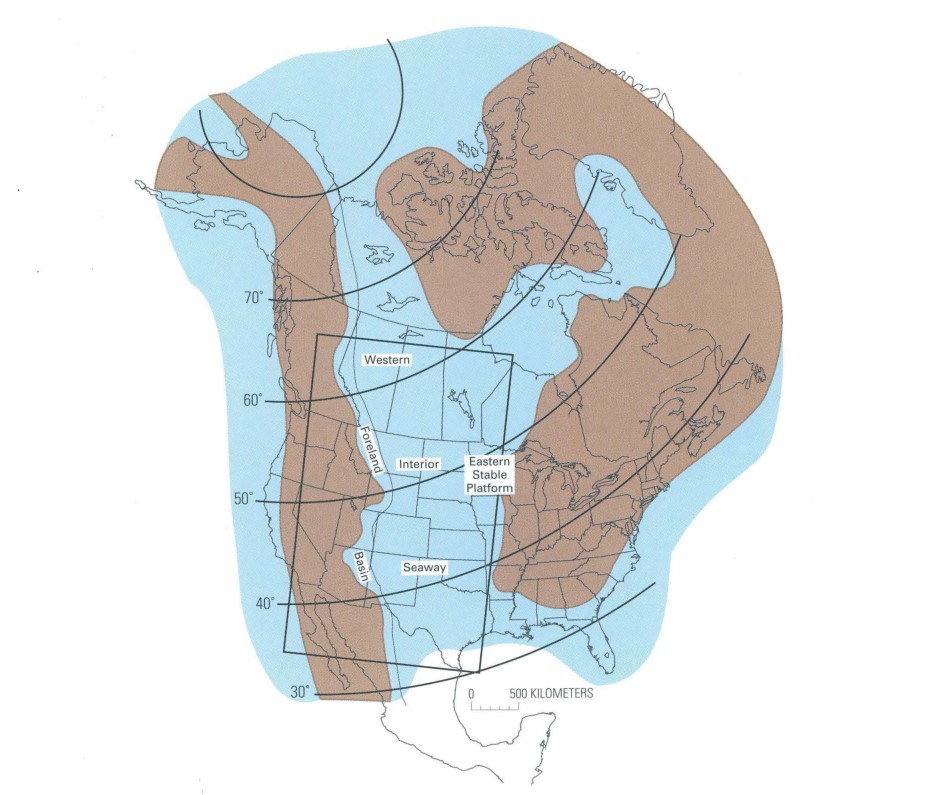

La voie maritime intérieure de l’Ouest désigne l’ancienne mer qui recouvrait l’intérieur de l’Amérique du Nord au cours du Crétacé. À son apogée, elle couvrait une longueur d’environ 5 000 km, reliait l’actuel océan Arctique au golfe du Mexique et divisait le continent nord-américain en deux masses terrestres, Laramidia et Appalachia. La voie maritime intérieure de l’Ouest était l’habitat de plantes telles que les algues; d’organismes microscopiques tels que les radiolaires; d’invertébrés tels que les ammonites, les bélemnites, les calmars, les crabes, les gastéropodes, les palourdes et les crevettes et de vertébrés comme les poissons, les requins, les raies, les oiseaux de mer, les tortues, les crocodiles et les mosasaures et plésiosaures, des reptiles marins éteints. Une grande partie des ressources naturelles extraites de l’intérieur ouest du continent nord-américain, par exemple le charbon, les produits du pétrole et la bentonite, sont des créations des environnements qui composaient la voie maritime intérieure de l’Ouest.

Comment la voie maritime intérieure de l’Ouest s’est-elle formée?

La formation de la voie maritime intérieure de l’Ouest a commencé il y a plus de 150 millions d’années au cours du Jurassique, lorsque l’orogenèse (formation de montagnes) de Sevier a conduit à la création d’un bassin d’avant-pays dans l’intérieur ouest de l’Amérique du Nord. L’ampleur du bassin intérieur s’explique par deux grands processus tectoniques : la subsidence flexurale, c’est-à-dire un enfoncement de la croûte terrestre en raison de l’orogenèse le long de la côte ouest du continent, et la subsidence dynamique, c’est-à-dire un enfoncement de la croûte terrestre causé par la subduction de la plaque océanique Farallon sous la plaque continentale nord-américaine qui se déplaçait vers l’ouest, ce qui a créé une traction vers le bas dans le mouvement de convection du manteau sous le bassin intérieur.

Le système orogénique nord-américain a évolué en quatre temps.

Premièrement, il y a eu subduction de plaques océaniques qui a causé une augmentation de l’activité magmatique et la création de bassins d’avant-pays au cours du Jurassique tardif.

Deuxièmement, des processus de flexion et de subsidence dynamique ont entraîné l’expansion de la voie maritime intérieure de l’Ouest au début et à la fin du Crétacé.

Troisièmement, l’angle de la plaque océanique en subduction s’est refermé à la fin du Crétacé, ce qui a entraîné une augmentation de l’activité volcanique il y a 90 à 80 millions d’années.

Quatrièmement, plusieurs soulèvements provoqués par l’orogenèse laramienne à la fin du Crétacé et au Paléogène, il y a 80 à 40 millions d’années, ont perturbé le bassin d’avant-pays et ultimement effacé la voie maritime intérieure de l’Ouest.

Le saviez-vous?

La voie maritime intérieure de l’Ouest n’a aucun équivalent exact aujourd’hui. Bien qu’il existe de nos jours plusieurs grandes mers intérieures comme la baie d’Hudson et la mer Baltique, aucune ne s’approche en taille de l’ancienne voie maritime intérieure de l’Ouest. Outre sa taille, la voie maritime intérieure de l’Ouest avait aussi la particularité de relier deux masses d’eau situées dans des zones climatiques très différentes : les eaux polaires de l’actuel océan Arctique et les eaux subtropicales de l’actuel golfe du Mexique.

Comment la voie maritime intérieure de l’Ouest a-t-elle disparu?

Les événements importants de soulèvement de la Cordillère nord-américaine provoqués par l’orogenèse laramienne il y a 80 à 40 millions d’années ont entraîné la récession et la disparition de la voie maritime intérieure de l’Ouest vers la fin du Crétacé. Après plus de 30 millions d’années de liaison continue des eaux océaniques au nord et de liaison intermittente au sud il y a environ 105 millions d’années, la voie maritime intérieure de l’Ouest s’est retrouvée isolée des océans il y a environ 70 millions d’années. La mer du « boulet de canon », une mer de l’ère cénozoïque représentant la dernière incursion marine dans l’intérieur ouest de l’Amérique du Nord, était probablement liée à l’océan Atlantique il y a 66 à 56 millions d’années.

Caractéristiques physiques

La voie maritime intérieure de l’Ouest aurait atteint à son maximum environ 5 000 km de long et 1 500 à 2 000 km de large. Elle a pu atteindre une profondeur qui dépassait les 600 m par endroits, même si la majeure partie de la voie avait en moyenne une profondeur de 200 m.

Le Crétacé tardif connaissait l’une des périodes prolongées ayant les températures les plus chaudes de l’histoire terrestre au moment où il y avait la voie maritime intérieure de l’Ouest. L’intervalle le plus chaud observé au milieu du Crétacé est appelé maximum thermique du Crétacé moyen (KTM) ou maximum thermique du Cénomanien-Turonien. Des recherches récentes indiquent que les températures à la surface de la mer dépassaient les 30 °C aux latitudes basses et moyennes inférieures pendant l’intervalle Cénomanien-Turonien (il y a 97 à 90 millions d’années). La température moyenne de l’eau de mer au fond de la partie centrale de la voie maritime intérieure de l’Ouest, dans la région actuelle de la Saskatchewan et du Manitoba, était d’environ 25 °C pendant la majeure partie du Crétacé tardif. Pendant le KTM, l’eau de fond a pu atteindre de 28 à 34 °C pour la marge sud-ouest de la voie maritime intérieure de l’Ouest.

Écosystèmes

La voie maritime intérieure de l’Ouest a été l’habitat d’une diversité d’organismes marins, dont certains ont des parents proches vivant encore aujourd’hui et d’autres, moins connus, ont disparu pendant l’extinction massive de la fin du Crétacé.

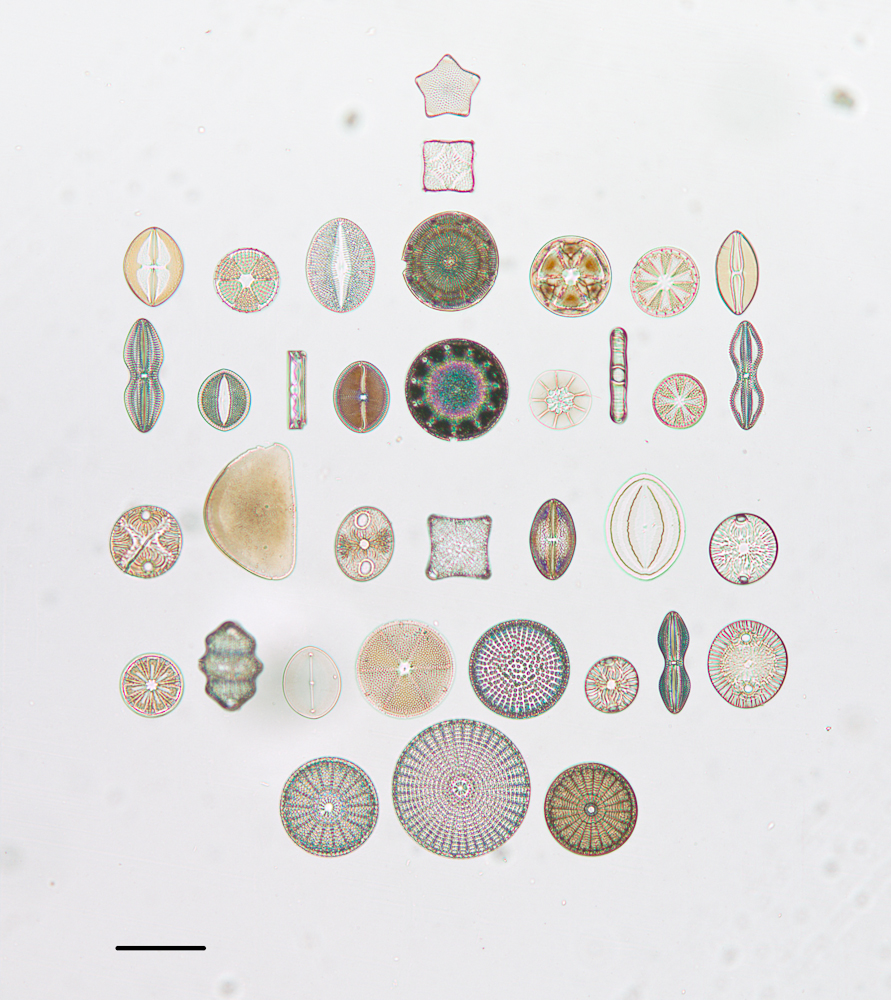

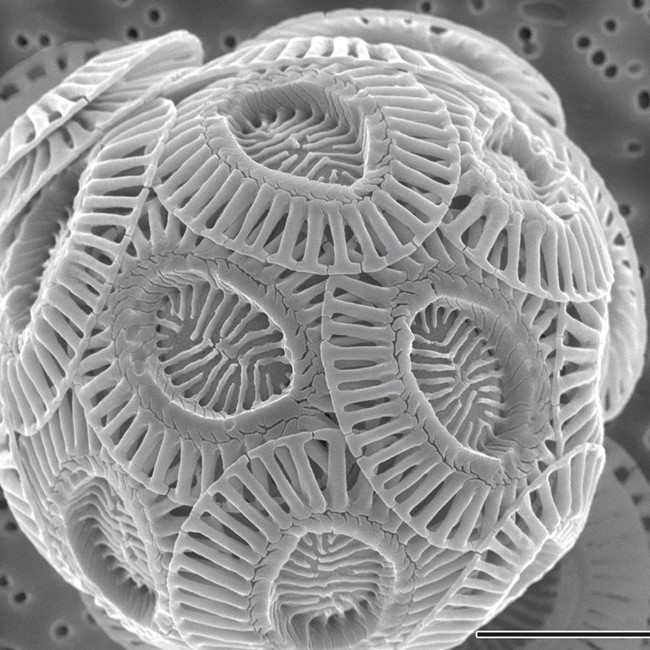

Parmi les organismes photosynthétiques, notons des plantes microscopiques sous forme d’algues, par exemple les dinoflagellés (coquille organique), les coccolithophores (coquille de carbonate de calcium), les foraminifères (coquille de composition chimique variée), les diatomées (coquille de silice) et les radiolaires qui entretenaient des relations symbiotiques avec les algues. Les coccolithophores, avec leur coquille crayeuse, sont en grande partie à l’origine des nombreux et épais dépôts de craie et de mudstone calcaire du monde entier, qui ont donné leur nom au Crétacé (du latin cretaceus, « crayeux »).

Parmi les invertébrés de la voie maritime intérieure de l’Ouest, il y avait de nombreux groupes qui ont des parents aujourd’hui, notamment des crustacés, des mollusques et des annélides.

Pour ce qui est des vertébrés de la voie maritime intérieure de l’Ouest, on comptait de nombreux groupes marins bien connus encore vivants aujourd’hui, par exemple des poissons, des requins et des tortues, ainsi que des groupes moins connus et aujourd’hui disparus tels que les mosasaures et les plésiosaures. Les poissons représentaient le groupe de vertébrés le plus nombreux et le plus diversifié dans la voie maritime : il y avait de nombreux poissons à nageoires rayonnées et des poissons cartilagineux, plus connus sous le nom de raies et de requins. Les plus grands vertébrés ayant habité la voie maritime étaient le grand poisson osseux Xiphactinus audax, qui pouvait atteindre plus de 5 m de long, les mosasaures Mosasaurus hoffmani et Tylosaurus pembenensis, d’une longueur estimée à 17 m et entre 12 et 15 m respectivement, et le plésiosaure élasmosauride Albertonectes vanderveldei dont le corps dépassait les 11 m.

Le saviez-vous?

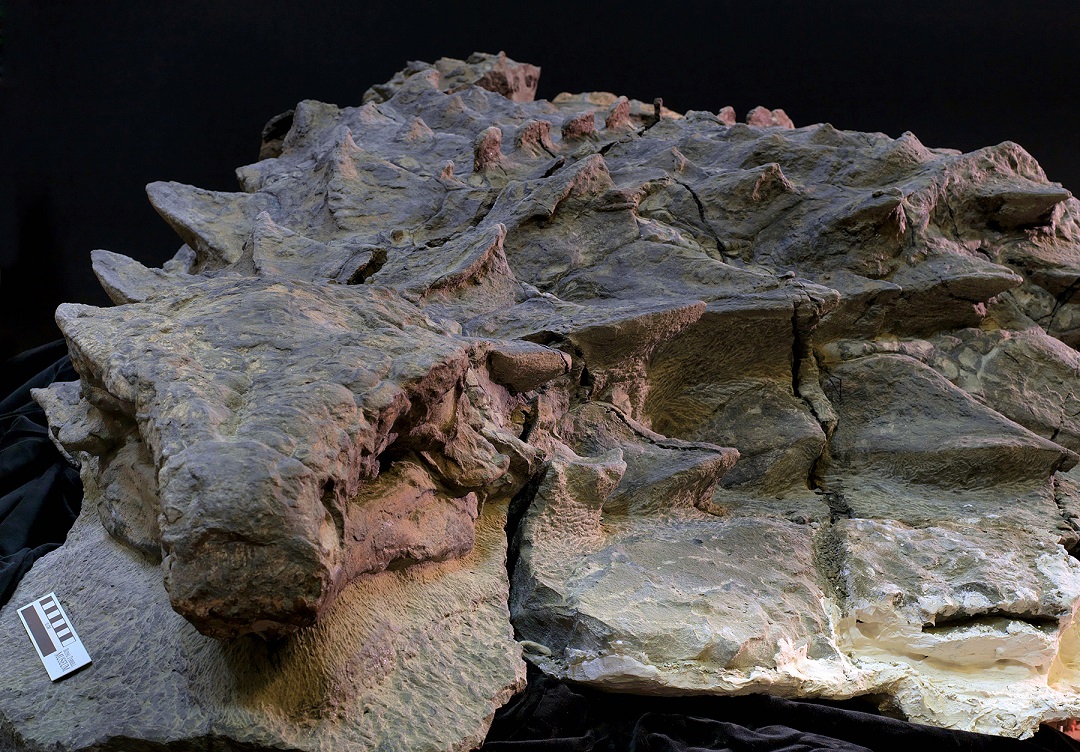

Parmi les dépôts marins de la voie maritime intérieure de l’Ouest, on trouve aussi des fossiles d’animaux et de plantes terrestres qui ont été transportés jusqu’à la mer après leur mort. Le fossile terrestre qui y est le plus courant est le bois pétrifié, notamment le bois de cyprès chauve, bien que des fossiles presque complets de dinosaures aient été trouvés dans certaines régions, comme le sud et le centre de l’Alberta. Le nodosaure, Borealopelta markmitchelli, de la mine de Suncor est peut-être le fossile de dinosaure le plus célèbre et le mieux conservé jamais découvert au Canada; exposé à Drumheller, Alberta, il a été enfoui et préservé sur le fond marin de la voie maritime intérieure de l’Ouest il y a environ 110 millions d’années. Les fossiles de dinosaures et d’autres organismes terrestres dans les dépôts marins peuvent avoir une très grande valeur scientifique, car ils offrent une rare fenêtre sur les écosystèmes terrestres voisins de la mer lorsque cette dernière était à son plus haut niveau, surtout pour les zones terrestres pauvres en dépôts et en vestiges d’organismes qui y ont vécu.

Effets sur la géologie et la géographie modernes

La roche-mère crétacée formée par les dépôts des fonds marins de la voie maritime intérieure de l’Ouest recèle de ressources naturelles sous de nombreuses formes. Les plus importantes sont le charbon, le gaz naturel, le pétrole brut, le bitume et la bentonite. La distribution des ressources naturelles s’explique principalement par les processus tectoniques des orogenèses de Sevier et de Laramide, les variations du niveau de la mer et le climat régional.

Les plaines côtières qui bordaient la voie maritime étaient idéales pour les tourbières qui, après enfouissement et compactage, sont devenues des gisements de charbon. Au Canada, certains des plus grands gisements de charbon du Crétacé se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta et dans le sud de la Saskatchewan où de vastes plaines côtières longeaient la côte ouest de la voie maritime intérieure de l’Ouest au Crétacé.

La roche-mère crétacée de l’intérieur ouest de l’Amérique du Nord est constituée de plusieurs unités lithologiques carbonatées épaisses d’origine marine et riches en carbone organique, des sources de pétrole ayant donné lieu à certaines accumulations modernes de pétrole brut, de bitume et de gaz naturel. Aux États-Unis, font partie de ces unités lithologiques (de la plus ancienne à la plus récente) les formations de Graneros Shale, Greenhorn, Carlile et Niobrara de l’Utah, du Colorado et du Kansas. Au Canada, y sont incluses les formations qui leur étaient contemporaines, notamment celles de Belle Fourche, Second White Specks, Carlile, Niobrara et Milk River au sud-est de l’Alberta et de la Saskatchewan ainsi que les formations d’Ashville, de Favel et de Carlile au sud-ouest du Manitoba.

La bentonite, une cendre volcanique ayant subi une transformation chimique par l’eau de mer pour devenir de l’argile, est une ressource convoitée utilisée entre autres pour purifier les huiles et le vin, forer des puits dans la boue et granuler le minerai de fer. Elle est extraite des gisements crétacés de l’ouest du Canada et de l’intérieur des États-Unis.

La topographie relativement plate des Prairies canadiennes et de l’intérieur ouest des États-Unis est principalement attribuable à l’avancée et au recul relativement récents de plusieurs inlandsis continentaux au cours de l’époque pléistocène (il y a 2,6 millions d’années à 11 700 ans), comme l’inlandsis laurentidien. Cependant, les sédiments déposés par la voie maritime intérieure de l’Ouest plus de 60 millions d’années auparavant ont grandement contribué à la topographie relativement plane de l’intérieur actuel de l’Amérique du Nord : de grandes quantités de sédiments érodés des montagnes Rocheuses à l’ouest et, dans une moindre mesure, du Bouclier canadien à l’est avaient en effet rempli la voie maritime intérieure de l’Ouest.

Au Canada, il y a trois endroits où sont exposés de manière spectaculaire certains des pans rocheux les plus volumineux et caractéristiques de la roche-mère crétacée de la voie maritime intérieure de l’Ouest : l’escarpement du Manitoba dans le sud-ouest du Manitoba et le centre-est de la Saskatchewan et les rivières Horton et Anderson dans la plaine d’Anderson, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le saviez-vous?

Les gisements de charbon formés dans les tourbières de la plaine côtière qui longeait la voie maritime intérieure de l’Ouest ont joué un rôle de premier plan au début de l’histoire économique du Canada. La Commission géologique du Canada, l’une des plus anciennes organisations scientifiques du Canada ayant été fondée à Montréal en 1842, a vu le jour dans le but de cartographier et d’évaluer les ressources naturelles ayant un fort potentiel commercial à l’époque, soit principalement l’or, le fer et le charbon. Les premières explorations, découvertes et productions de gisements de charbon dans l’ouest du Canada ont conduit à la fondation de nombreuses villes minières et ont fourni du combustible pour chauffer les maisons des colons ainsi que pour le transport par rail et l’industrie sidérurgique.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom