Emily « Millie » Carr, peintre, autrice (née le 13 décembre 1871 à Victoria en Colombie-Britannique; décédée le 2 mars 1945 à Victoria). Emily Carr a été l’une des peintres canadiennes les plus importantes de la première moitié du 20 e siècle. Elle a été l’une des seules grandes artistes féminines de cette période, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Ses peintures sont audacieuses, surréalistes et mythiques. Elles ont également été critiquées pour leur appropriation de la culture autochtone. Emily Carr a aussi été une autrice acclamée. Elle a écrit Klee Wyck, un recueil de nouvelles qui sont basées sur le temps qu’elle a passé avec les peuples autochtones. Le livre a remporté un Prix littéraire du Gouverneur général en 1941.

(Cet article est un résumé en langage simple sur Emily Carr. Si vous souhaitez approfondir le sujet, veuillez consulter notre article intégral, intitulé Emily Carr.)

Jeunesse

Les parents d’Emily Carr sont des immigrants britanniques. Ils s’installent dans la petite ville de Victoria en Colombie-Britannique. Son père est un marchand prospère. Emily Carr est la deuxième cadette de neuf enfants. Elle grandit avec un frère et quatre sœurs aînées. Le foyer est strict et ordonné. Les manières et les valeurs britanniques y sont maintenues. Enfant, Emily Carr aime dessiner. Mais elle n’a pas de modèle de rôle artistique.

La mère d’Emily Carr meurt en 1886. Son père meurt en 1888. (Tous deux meurent de la tuberculose.) Lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans, Emily Carr persuade ses tuteurs de la laisser aller étudier l’art à la California School of Design à San Francisco. C’est là qu’elle apprend les bases de la peinture. Lorsqu’elle revient à la maison trois ans plus tard, elle commence à peindre à l’aquarelle. Elle donne également des cours de peinture pour enfants.

Début de carrière artistique

Emily Carr entreprend un voyage d’études en Angleterre en 1899. Mais il ne contribue guère à l’avancement de son art. Toutefois, une longue maladie l’y retient jusqu’en 1905. Elle retourne ensuite à Victoria.

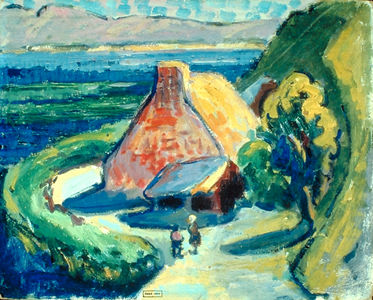

En 1910, elle décide de découvrir ce qu’est le nouvel art moderniste. Elle part en France avec sa sœur Alice. Emily Carr développe son propre style de peinture, un style audacieux et coloré. Elle retourne à Victoria en 1912.

Exposition à la culture autochtone

En 1908, Emily Carr visite plusieurs villages des Kwakiutl au sud. Mais même avant cela, elle manifeste un intérêt pour les peuples autochtones et leur culture. À cette époque, on croit que la culture autochtone est en train de disparaitre. Malgré son vif intérêt pour la culture autochtone, Emily Carr partage cette attitude.

Le saviez-vous?

En 1862-1863, une épidémie de variole qui a commencé à Victoria a anéanti les peuples autochtones de la région. Près de 14 000 Autochtones, environ la moitié de la population de la région le long de la côte du Nord-Ouest, sont morts. L’épidémie a laissé derrière elle des fosses communes et des villages abandonnés. (Voir Épidémie de variole en Colombie-Britannique.)

Emily Carr est de retour de France au cours de l’été de 1912. Elle décide alors de peindre des mâts totémiques autochtones. Elle effectue un voyage de six semaines aux îles de la Reine Charlotte (maintenant Haida Gwaii) et à la rivière Skeena. C’est là qu’elle documente l’art des Haïdas, des Gitksans et des Tsimshians. Son travail au cours de ce voyage établit les deux grands thèmes de sa carrière de peintre; premièrement, la présence des cultures autochtones du passé, et deuxièmement, le paysage unique de la côte du Nord-Ouest du Canada.

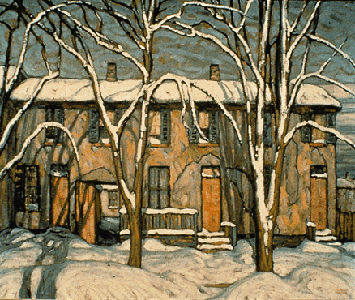

Emily Carr peint dans son « style français » pendant environ dix ans. Elle produit des petites œuvres qui auraient été considérées comme avancées dans n’importe quelle partie du Canada. Lorsqu’arrive l’année 1913, elle a déjà produit un nombre important d’œuvres. Mais elle est découragée par le manque d’encouragements et de soutien. Elle n’arrive pas à gagner sa vie avec son art. Elle bâtit un petit appartement à Victoria pour avoir un revenu. Pendant les 15 années qui suivent, elle gère l’appartement et ne peint que très peu.

Percée de sa carrière

La période de travail qui fait la renommée d’Emily Carr commence lorsqu’elle a 57 ans. Ses premières œuvres sur des sujets autochtones sont vues par un ethnologue qui étudie en Colombie-Britannique. Il porte ces peintures à l’attention des conservateurs du Musée des beaux-arts du Canada. Ceux-ci organisent une exposition sur l’art autochtone de la côte du Nord-Ouest. Emily Carr est invitée à participer à l’exposition. Elle assiste à l’ouverture en novembre 1927.

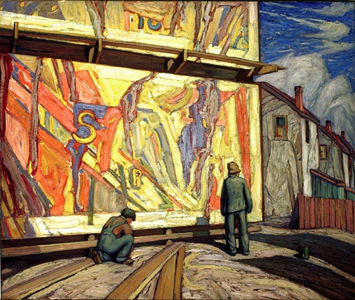

C’est à cette exposition qu’Emily Carr rencontre Lawren Harris et d’autres membres du Groupe des Sept, le groupe artistique le plus en vue au Canada anglais. Ils accueillent Emily Carr comme une artiste qui est leur égale. Leurs tableaux illustrant le paysage accidenté du nord de l’Ontario impressionnent Emily Carr profondément. Elle se remet rapidement de son sentiment d’isolement et elle recommence à peindre.

Avec Lawren Harris comme mentor, Emily Carr commence à peindre les toiles audacieuses et surréalistes pour lesquelles elle est reconnue. Ces toiles comprennent des peintures de mâts totémiques situés au cœur de la forêt et des sites de villages autochtones abandonnés. Après un an ou deux, Emily Carr délaisse les sujets autochtones et se consacre aux thèmes de la nature.

À partir de 1928, Emily Carr commence à recevoir des éloges des critiques. Ses œuvres sont incluses dans des expositions majeures au Musée des beaux-arts du Canada et à la American Federation of Artists à Washington DC. Ses œuvres commencent également à se vendre. Elles ne se vendent jamais suffisamment pour améliorer sa situation financière. Mais elle continue à produire un grand nombre de tableaux.

Dans les tableaux matures d’Emily Carr, la nature est dépeinte comme un furieux vortex de croissance organique. Elle est présentée avec des formes courbes qui signifient un mouvement et une transformation constants. En comparaison, les éléments humains, soit les églises, les maisons et les totems, semblent petits et fragiles.

Carrière d’autrice

En 1937, Emily Carr subit sa première crise cardiaque. Sa santé et l’énergie dont elle a besoin pour peindre déclinent toutes deux. Elle commence à consacrer plus de temps à l’écriture. Elle avait commencé à écrire des années plus tôt, encouragée par Ira Dilworth, une cadre à la CBC. Le premier livre d’Emily Carr, Klee Wyck, est un recueil de nouvelles qui sont basées sur le temps qu’elle a passé auprès des peuples autochtones. Il est publié en 1941. Cette année marque également la fin de sa carrière de peintre.

Le saviez-vous?

Klee Wyck (« Laughing One » [celle qui rit]) est le nom que les Nuu-chah-nulth (Nootkas) ont donné à Emily Carr. Son livre du même nom est un livre autobiographique. Il décrit en détails saisissants l’influence que les peuples autochtones de la côte du Nord-Ouest ont eue sur elle et sur son art.

Son livre Klee Wyck remporte le Prix littéraire du Gouverneur général pour un livre de non-fiction en 1941. Emily Carr écrit ensuite quatre autres livres. Deux d’entre eux sont publiés après son décès. Les histoires sont toutes autobiographiques. Elles démontrent qu’Emily Carr est une personne dotée d’une grande force d’esprit et d’une grande individualité. Les histoires sont écrites dans un style simple et direct. Les livres permettent à Emily Carr de rapidement gagner un public populaire. Mais finalement, c’est principalement en tant que peintre qu’Emily Carr est acclamée par la critique.

Expositions récentes

Au cours des dernières décennies, l’attrait d’Emily Carr s’étend au-delà du Canada. Elle est maintenant considérée comme une importante artiste du 20e siècle. En 2001-2002, elle est présentée aux côtés de Georgia O’Keeffe et de Frida Kahlo dans une exposition itinérante acclamée intitulée Places of Their Own. Cette exposition est organisée par la Collection McMichael d’art canadien.

En 2012, sept des tableaux d’Emily Carr de la collection de la Vancouver Art Gallery sont choisis pour être exposés à dOCUMENTA (13), une importante vitrine d’art internationale à Kassel en Allemagne. En 2020, l’exposition Emily Carr : Fresh Seeing — French Modernism and the West Coast est présentée au Royal BC Museum de Victoria. Elle comprend 67 œuvres d’Emily Carr. Il s’agit de la plus grande exposition jamais réalisée des tableaux parisiens d’Emily Carr.

Également en 2020, la Galerie d’art Beaverbrook au Nouveau-Brunswick présente plus de 50 des toiles d’Emily Carr. En 2022, certains de ses paysages sont présentés dans le cadre de Uninvited : Canadian Women Artists in the Modern Moment. Cette exposition se concentre sur les œuvres de femmes artistes de renom des années 1920 à 1940 qui ont été exclues par l’establishment artistique de l’époque. L’exposition commence à la galerie McMichael et se tient ensuite à la Vancouver Art Gallery.

Legs

Plus de 150 ans après sa naissance, Emily Carr est une icône canadienne. Elle est également sévèrement critiquée pour son appropriation de la culture autochtone. Mais son intérêt pour les cultures des peuples autochtones de la côte du Nord-Ouest coïncide avec le début d’une vague de prise de conscience des questions concernant les peuples autochtones.

La vision passionnée de la nature d’Emily Carr coïncide également avec une prise de conscience populaire grandissante des problèmes environnementaux.

Emily Carr a lutté contre les obstacles auxquels les femmes de son époque étaient confrontées pour devenir une artiste d’une originalité et d’une force époustouflantes. Ceci fait d’elle une favorite du mouvement des femmes. Mais ce sont ses talents de peintre et sa vision qui lui permettent de donner forme à un mythe du Nord-Ouest qui est distillé dans son imagination. Même si nous n’avons jamais visité la côte du Nord-Ouest, nous avons l’impression de la connaitre grâce à son art.

Voir aussi Peinture : les débuts; Peinture : les mouvements modernes; Art autochtone de la côte du Nord-Ouest; Peuples autochtones de la côte du Nord-Ouest au Canada.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom