Les rapides et récents progrès des connaissances en génétique humaine sont en grande partie le résultat d’une initiative de recherches internationales appelée Projet Génome humain, et ont été accompagnés de nombreuses préoccupations juridiques et déontologiques. Par exemple, en raison du coût si élevé de la recherche génétique et des énormes profits commerciaux potentiels, une question est devenue particulièrement problématique : à qui appartient le matériel génétique humain?

Brevets

Cette question relative à la propriété du matériel génétique se manifeste le plus clairement dans le domaine des brevets. Un brevet confère à son titulaire le contrôle commercial exclusif des créations nouvelles, utiles et originales. Doit-on permettre aux chercheurs et aux investisseurs de breveter l’ADN humain? Bien que de nombreuses préoccupations éthiques et juridiques qui entourent cette question soient loin d’être résolues (par exemple, dans quelle mesure les patients devraient-ils avoir le contrôle sur ce qu’on fait de leur ADN?), le Bureau canadien des brevets considère l’ADN humain comme un objet brevetable. Ainsi, le brevetage du matériel génétique humain se poursuit sans relâche. Il faut cependant noter que les juridictions abordent de manières très différentes la question générale de la « propriété des tissus humains », allant des États-Unis qui sont très pro-brevet aux nations européennes qui ont une approche plus prudente. La position du Canada semble se situer entre ces deux extrêmes, comme c’est souvent le cas. Nous n’autorisons pas le brevetage de formes de vie supérieures comme ils le font aux États-Unis, mais nous considérons que des éléments comme les lignées cellulaires, l’ADN et les organismes unicellulaires sont brevetables. Cette approche intermédiaire guidera probablement les futures politiques canadiennes en matière de brevetage.

Récemment, l’impact potentiel des brevets génétiques sur les coûts du système de santé devient un enjeu politique important. Par exemple, le titulaire d’un brevet d’un gène pathologique pourrait facturer une prime pour un test de diagnostic. Ceci signifie que le système de santé pourrait ne pas être en mesure d’assumer les coûts de l’invention brevetée. Par conséquent, certains décideurs politiques au Canada et partout dans le monde recommandent des révisions du système des brevets pour garantir un accès continu aux services génétiques bénéfiques.

Préoccupations juridiques et déontologiques

Les nouvelles technologies génétiques soulèvent de nombreuses autres préoccupations juridiques et éthiques. Par exemple, certains craignent que les nouveaux tests génétiques et techniques de dépistage soient utilisés par les compagnies d’assurances et les organismes gouvernementaux, et mènent ainsi à une forme de « discrimination génétique ». C’est-à-dire que le profil génétique d’une personne pourrait être utilisé pour déterminer son assurabilité, par exemple. À ce jour, rien ne laisse croire que cela se produit ou pourrait se produire un jour au Canada. Néanmoins, compte tenu de la nature unique et personnelle, familiale et sociale de l’information génétique, cette préoccupation est sans doute justifiée. En effet, une étude récente suggère que, à tort ou à raison, les Canadiens croient que l’information génétique est spéciale et que des règles pour régir son accès devraient être particulièrement strictes. En 2017, la Loi sur la non-discrimination génétique reçoit la sanction royale et devient une loi fédérale. Cette loi protège les renseignements génétiques des Canadiens et interdit à un fournisseur de services ou à quiconque qui conclut un contrat avec une personne d’exiger que « ladite personne subisse un test génétique ou qu’elle en divulgue les résultats ». La loi interdit également la communication des résultats de tests génétiques sans consentement écrit.

Rôle de preuve

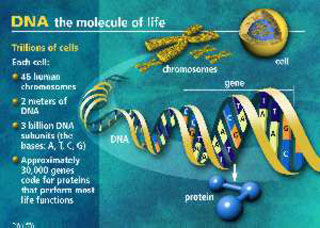

La génétique joue également un rôle de preuve de plus en plus important devant les tribunaux canadiens. L’ADN est une molécule très stable que l’on retrouve dans presque toutes les cellules humaines (par exemple dans les cheveux, les globules blancs, la salive, la peau et le sperme). En conséquence, étant donné qu’un profil génétique est pratiquement unique, les échantillons d’ADN émergent en tant que puissante preuve criminelle. L’ADN est utilisé pour la première fois avec succès en 1986 en Grande-Bretagne pour traquer un meurtrier, et depuis, il est utilisé par les tribunaux criminels dans le monde entier. Au Canada, il est utilisé dans de nombreuses affaires très médiatisées, incluant une affaire dans laquelle la preuve d’ADN est utilisée pour disculper un individu qui a été emprisonné pour le meurtre d’une jeune fille. (Voir aussi Condamnations injustifiées au Canada.)

Rôle dans les litiges en droit de la famille

Les preuves génétiques peuvent également jouer un rôle important dans les litiges en droit de la famille (pour établir la paternité des enfants dans les affaires de pension alimentaire ou de garde); les demandes d’immigration (pour déterminer si un individu est vraiment un parent d’un immigrant); et dans les successions (pour établir qui a des liens de parenté avec le testateur).

« Généticisation »

Une des préoccupations les plus répandues associées aux récentes avancées de la génétique est le fait qu’elles pourraient modifier de manière importante la façon dont nous nous percevons et percevons les autres. Plus précisément, on craint que l’accent soit mis de manière inappropriée sur la croyance erronée qui veut que les gènes déterminent qui nous sommes en tant que personne, minimisant ou écartant ainsi les facteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents à la condition humaine.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom