La glaciation est la formation, le mouvement et le retrait des glaciers. La glaciation était beaucoup plus importante dans le passé, lorsque la majeure partie de la Terre était recouverte de grandes calottes glaciaires continentales. Actuellement, les glaciers couvrent environ 10 % de la superficie terrestre (14,9 millions de km2). La majeure partie de cette superficie est recouverte par deux calottes glaciaires situées près des pôles terrestres, l’une près de l’Antarctique et l’autre près du Groenland. Les autres glaciers restants ne couvrent qu’environ 700 000 km2 de la surface de la Terre. Une grande partie du paysage du Canada a été façonnée par les glaciers au cours des milliers d’années. Les vallées se sont élargies, des moraines ont été sculptées, et le substrat rocheux a été poli. La glaciation a également laissé derrière elle de nombreux sédiments, incluant le gravier qui est important pour l’économie d’exportation du Canada.

Érosion glaciaire

Lorsque les glaciers s’étendent et se retirent, l’érosion peut se produire. L’érosion par les glaciers se produit principalement de deux manières : l’abrasion et l’extraction.

L’abrasion se produit lorsque de fines particules ou des petits fragments maintenus dans la glace, situés à la base ou près de la base d’un glacier, se déplacent sur la surface du matériau sous-jacent, communément appelée le substrat rocheux. Le processus de l’abrasion peut strier et polir les fragments dans la glace et les roches sous-jacentes, ainsi que former de longs canaux allongés en forme de gouttières (appelés cannelures) dans le substrat rocheux.

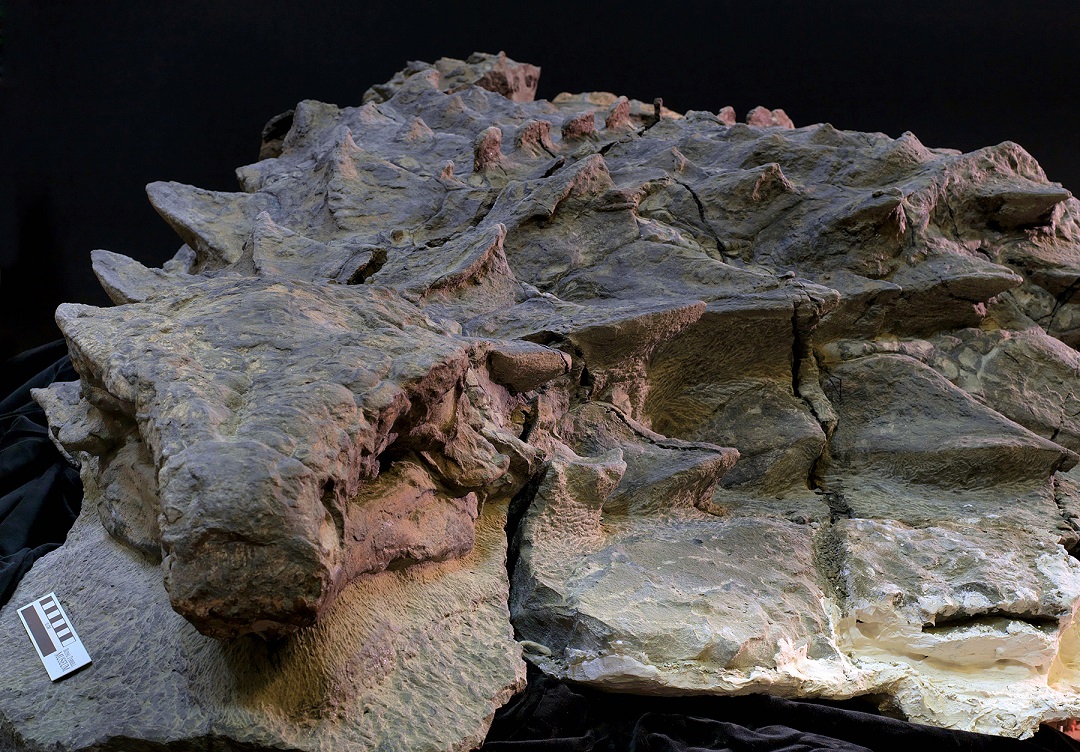

L’extraction est le processus par lequel des blocs du substrat rocheux sont retirés par le glissement de la glace. Ce processus se produit habituellement à des endroits où la roche est facilement fracturable, comme les joints. Les roches moutonnées sont un exemple de formation terrestre causée par l’extraction glaciaire. Il s’agit de larges formations rocheuses asymétriques à l’aspect bosselé, avec des côtés qui s’amincissent vers le haut du glacier et des côtés abrupts et brisés vers le bas du glacier.

En général, l’érosion et l’enlèvement de matériaux sont plus importants dans les vallées où la glace est confinée par la topographie que dans les régions moins contraintes, comme les calottes glaciaires et les nappes de glace. Parmi les exemples de formations créées par les glaciers de vallées, on trouve les vallées en U, comme la Bow Valley dans les Rocheuses. Ce type d’érosion élargit et approfondit les vallées fluviales préexistantes.

Sédimentation

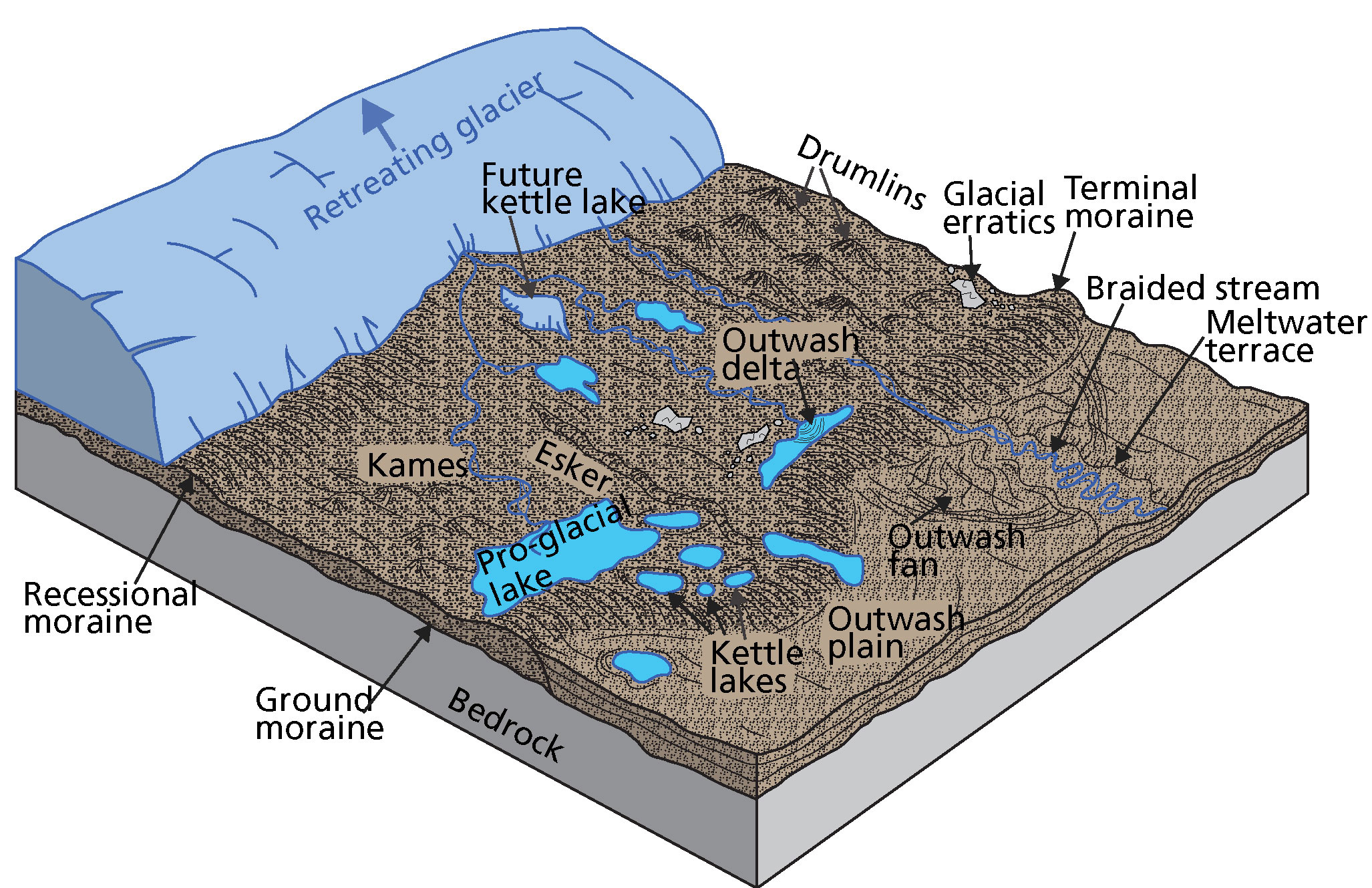

Lorsque l’érosion se produit dans un endroit, les dépôts glaciaires peuvent se déposer ailleurs. La sédimentation est le processus par lequel les glaciers ajoutent du sable, des minéraux et d’autres matériaux au substrat rocheux sous-jacent. Des formations comme les drumlins et certains types de moraines de fond peuvent se former sous la glace en mouvement. Cependant, la majorité des dépôts glaciaires se déposent avec le retrait de la glace.

Quelques exemples de structures de sédiments sont : les moraines bosselées (formes en hauts-reliefs composés de monticules, de crêtes et de buttes, dont certains ressemblent à des beignets); les moraines transversales de vallée, les moraines côtelées, les moraines en planche à laver, les moraines De Geer, les moraines poussées, les moraines de poussée et les moraines de retrait (crêtes en forme d’arc de hauteur et de longueur variables); les moraines terminales (crêtes simples proéminentes qui marquent la limite de la progression glaciaire); et les moraines de fond.

La plupart de ces formations contiennent un pourcentage élevé de till glaciaire, qui est un matériau non stratifié et non trié, déposé directement par un glacier. En général, il est composé d’un mélange hétérogène d’argile, de limon, de sable, de cailloux, de galets et de blocs rocheux. La composition exacte du till reflète généralement la nature du substrat rocheux local. Le till peut être divisé en plusieurs types selon l’emplacement des débris dans la glace et la manière dont ils ont été déposés.

L’eau de fonte est un autre type de dépôt glaciaire. Elle peut provenir de la surface, de l’intérieur ou de la base du glacier. Elle peut former des cours d’eau en tresses au-delà de la limite du glacier. Ces ruisseaux peuvent devenir un réseau interconnecté de canaux peu profonds qui transportent et déposent du gravier et du sable.

Au Canada, le gravier représente une ressource industrielle importante, et certains des dépôts les plus riches proviennent de cours d’eau en tresses issus des glaciers. Un excellent exemple moderne est la rivière Donjek au Yukon. Le glacier Donjek de la chaîne de montagnes Saint-Élie alimente cette rivière (voir Mont St. Elias). Les kames (collines courtes et bosselées) et les eskers (crêtes sinueuses des rivières) proviennent de dépôts de sable et de gravier laissés par les cours d’eau glaciaires.

Les lacs créés à partir de dépôts glaciaires sont présents partout au Canada. Ces lacs se sont formés lorsque les glaciers ont soit endigué le lac ou soit laissé des dépôts qui ont empêché le drainage. Le lac Agassiz, qui recouvre la majeure partie du Manitoba et des parties de la Saskatchewan et de l’Ontario, est un exemple remarquable d’un lac formé par un barrage glaciaire. Les sédiments déposés dans les lacs glaciaires se composent principalement de limon et d’argile. Ces sédiments forment généralement des varves, c’est-à-dire des couches de sédiments grossiers et minces qui se déposent chaque année. Des crêtes de plage, composées de gravier et de sable, se forment le long des marges de certains des anciens lacs glaciaires.

Lorsque les glaciers reculent, les zones nouvellement exposées ont tendance à manquer de végétation et à présenter beaucoup de sable et de limon à nu. Lorsque le vent soulève les sédiments dans ces zones, des dunes et des loess peuvent se former. Les dunes sont formées par le déplacement du sable, qui est soit transporté par l’eau ou par le vent ou l’eau (un processus appelé saltation), soit par un processus de traction (lorsque les sédiments roulent sur une surface et grossissent). Les dépôts de loess sont composés de sable fin et de limon, et ils proviennent de matériaux en suspension qui peuvent avoir été transportés sur des centaines de kilomètres (voir Relief éolien).

Avancées et retraits glaciaires importants

La taille et la succession des dépôts glaciaires fournissent également une idée de l’histoire des glaciers desquels ils proviennent, comme l’étendue et la fréquence de l’expansion de ces glaciers par le passé.

La glaciation a lieu à plusieurs reprises au cours de l’histoire de la Terre, mais les scientifiques en savent plus sur l’activité glaciaire des derniers deux ou trois millions d’années que sur toute autre. Durant la période glaciaire du Pléistocène, jusqu’à 30 % de la surface terrestre est recouverte de glaciers (voir Histoire géologique du Canada). Les glaciers se forment et progressent dans les régions montagneuses du monde entier. Dans les régions nordiques, comme le Canada et le nord de l’Europe, des calottes glaciaires se forment et s’étendent pour devenir des nappes glaciaires. À l’époque, environ 97 % du Canada est recouvert de glace, ce qui explique pourquoi le Canada compte plus de terrains glaciaires que n’importe quel autre pays.

Le nombre exact de glaciations majeures qui se sont produites au cours de la période glaciaire est un sujet à débats. Traditionnellement, on en reconnait quatre, chacune ayant duré environ 100 000 ans. Ces périodes sont séparées par de longues périodes plus chaudes. En Amérique du Nord, de la plus ancienne à la plus récente, elles sont appelées les glaciations nébraskienne, kansanienne, illinoienne et wisconsinienne. Au cours de ces glaciations majeures, des avancées et des retraits glaciaires mineurs se produisent. De nouvelles preuves et une réinterprétation d’anciennes données suggèrent que la glace s’est étendue et retirée de nombreuses fois, mais la complexité des données est telle qu’il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il y a bien eu quatre glaciations majeures. On en sait davantage sur la glaciation wisconsinienne, mais les trois autres glaciations sont beaucoup moins comprises.

Glaciation wisconsinienne

Puisque la glaciation wisconsinienne est la période de glaciation la plus récente, les preuves, comme les moraines, sont relativement bien conservées. La période de glaciation wisconsinienne peut être estimée à l’aide de la datation, au carbone 14, de la matière organique qui se retrouve sous, dans ou sur les dépôts glaciaires de cette période. Bien que la datation au carbone 14 soit de loin la méthode plus importante pour déterminer quand les glaciers se sont étendus, elle n’est utile que pour les matériaux datant de moins que 50 000 ans.

Au Canada, des glaciations plus importantes ont lieu avant la fin de la glaciation wisconsinienne, bien qu’il existe des preuves dans l’ouest du Canada que certaines parties de l’inlandsis laurentidien, qui recouvrait la majeure partie du Canada, se sont étendues bien au-delà des limites antérieures. On ne sait pas si ces glaces plus anciennes et plus étendues ont eu lieu au début de la glaciation wisconsinienne ou si elles représentent une glaciation majeure à part entière, comme la glaciation illinoienne.

Cependant, il est évident que durant le Pléistocène, la glace ne s’étend jamais bien au-delà des limites du wisconsinien tardif. Les glaciers ne s’étendent jamais jusqu’au nord du Yukon ou sur certaines parties des Territoires du Nord-Ouest. De plus, les plus hauts sommets de l’ouest du Canada et les plus hautes collines des Prairies (comme les collines de Cyprès) ne sont jamais soumis aux glaciations. Ces sommets non recouverts sont appelés nunataks. Bien que le climat soit suffisamment rigoureux pour permettre la formation de glaciers durant cette période, l’humidité est insuffisante pour alimenter leur expansion.

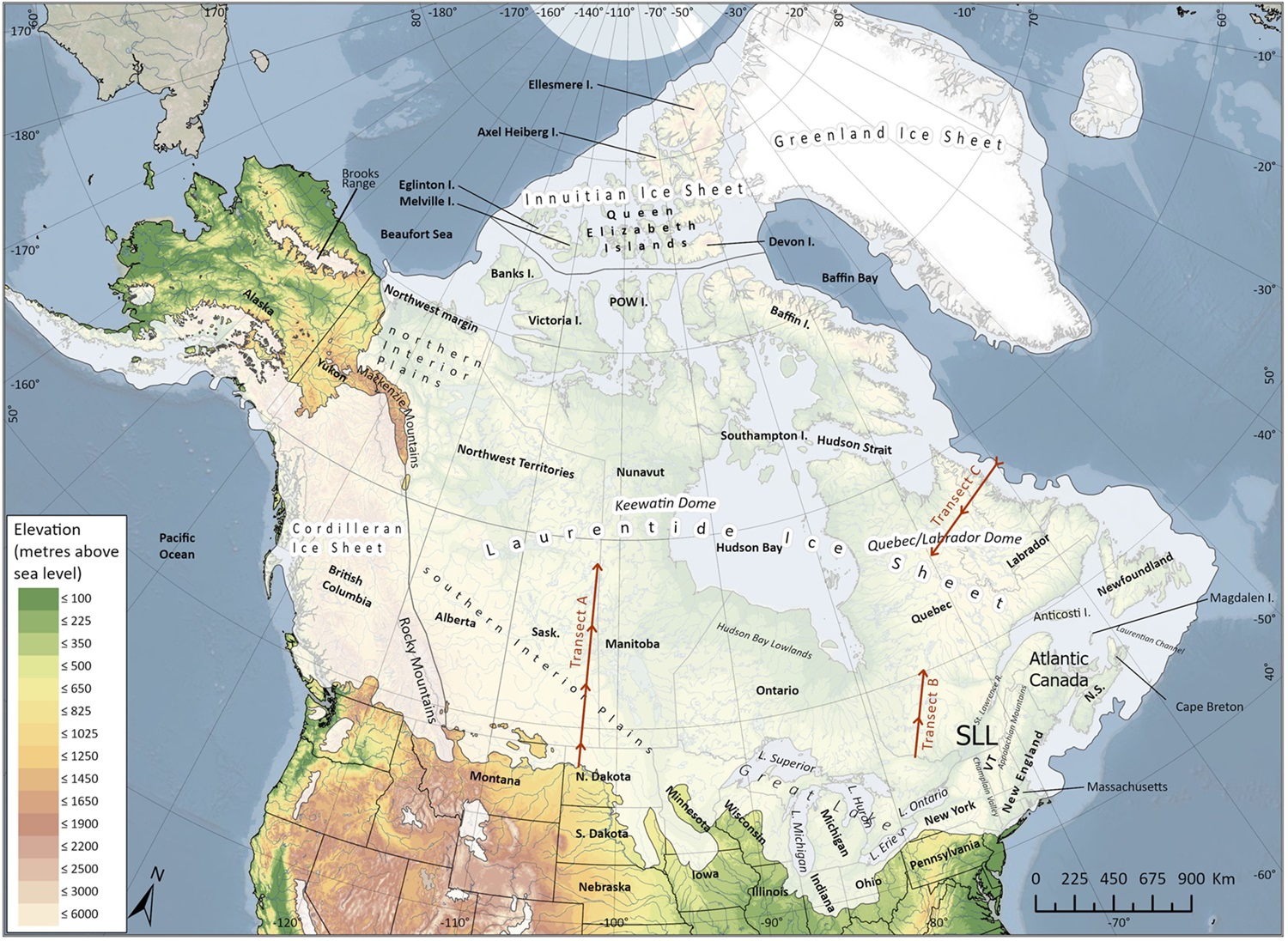

Les dépôts glaciaires et les échantillons organiques soumis à la datation au carbone 14 fournissent suffisamment d’informations pour avoir une idée raisonnable de ce à quoi les glaciers du Wisconsinien ressemblent au Canada. Quelque temps après environ 100 000 ans, des calottes glaciaires se forment et s’étendent sur plusieurs parties du Canada. Les principales zones d’accumulation comprennent trois centres d’écoulement des glaces; les centres du Keewatin, du Labrador et de Baffin. Des calottes glaciaires mineures se forment dans les provinces de l’Atlantique et dans les îles de l’Arctique. Avec le temps, ces calottes glaciaires fusionnent et forment l’inlandsis laurentidien. À peu près à la même période, les glaciers de vallées s’étendent dans les montagnes de l’ouest et éventuellement, ils forment l’inlandsis de la Cordillère (voir Cordillères au Canada).

Il existe des preuves contradictoires au sujet de l’étendue initiale des calottes glaciaires. Au moins un retrait a lieu avant l’assaut final, qui commence probablement il y a environ 25 000 ans. Il existe également des preuves voulant que le moment où les calottes glaciaires atteignent leur expansion maximale varie d’une région à l’autre. L’épaisseur maximale de la glace de l’inlandsis laurentidien atteint probablement près de 4000 mètres; celle de l’inlandsis de la Cordillère atteint peut-être près de 2000 mètres.

Avec le retrait des calottes glaciaires, la majorité des paysages glaciaires qu’on observe aujourd’hui au Canada se forment. Il y a quelques réavancées mineures de la glace pendant le retrait global, mais les glaciers se retirent généralement assez rapidement. La majeure partie de la glace disparait il y a 10 000 ans. Depuis, la topographie glaciaire et les autres formes de relief sont modifiées par divers agents, tels que l’eau et le vent. Toutefois, ces changements sont mineurs, et la préservation du paysage glaciaire actuel est assurée pour des milliers d’années à venir.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom