Les forces canadiennes prennent part aux opérations sur le théâtre Asie-Pacifique de la Deuxième Guerre mondiale dès le début. Parallèlement à l’attaque-surprise des Japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, d’autres forces japonaises attaquent Hong Kong et plusieurs autres bases britanniques et alliées de la région. Bien que l’effort de guerre du Canada soit principalement concentré sur la lutte contre l’Allemagne et l’Italie dans l’Atlantique Nord et en Europe occidentale, les trois services affectent également des ressources limitées sur le théâtre Asie-Pacifique.

Défenses sur la côte ouest

En 1939, le Canada commence à renforcer ses défenses sur la côte ouest. Cette mesure s’intensifie lorsque les tensions avec le Japon s’exacerbent. Après les attaques japonaises contre plusieurs avant-postes occidentaux en Asie et dans le Pacifique le 7 décembre 1941, le Canada renforce ses défenses terrestres, maritimes et aériennes dans la région du Pacifique. Cette action se poursuit tout au long du conflit et aboutit à la création de deux divisions d’armée, de plusieurs escadrons d’avions et d’un escadron de navires de guerre.

En février 1942, craignant une invasion japonaise sur la côte ouest, l’armée met également sur pied un corps auxiliaire, les Rangers de la Milice de la côte du Pacifique (RMCP). En août 1943, cette unité compte près de 15 000 hommes répartis en 115 compagnies, s’étendant des îles de la Reine-Charlotte (Haida Gwaii depuis 2009) jusqu’à la frontière américaine. Les RMCP sont des résidents de la région côtière qui connaissent bien le terrain. Ils ont pour mission d’informer les forces régulières sur toute activité japonaise et de les aider à repousser les attaques ennemies mineures. L’entraînement est limité et se concentre principalement sur le maniement des armes. Les Rangers portent un uniforme en denim kaki avec un brassard distinctif.

Hong Kong

À Hong Kong, la petite garnison britannique compte 1 975 Canadiens des Royal Rifles of Canada (Québec) et des Winnipeg Grenadiers. Elle comprend aussi un quartier général de brigade et une compagnie de renfort de 100 hommes pour chaque bataillon, de même que des détachements pour les transmissions, les soins médicaux, les soins dentaires, l’intendance, le matériel, la prévôté et la poste. Les Canadiens arrivent à Hong Kong le 16 novembre 1941 pour renforcer les défenses de la colonie insulaire. Le 7 décembre, l’armée japonaise attaque massivement. La garnison assiégée a peu d’espoir, mais se bat courageusement. Parmi les défenseurs canadiens se trouve le sergent-major John Osborn, de la Compagnie des Winnipeg Grenadiers. On lui décerne la Croix de Victoria à titre posthume pour s’être délibérément jeté sur une grenade juste avant qu’elle n’explose, sauvant ainsi la vie de plusieurs de ses camarades. Le commandant canadien, le brigadier John Lawson, tombe au combat devant son poste de commandement. Finalement, le jour de Noël, les forces alliées à Hong Kong capitulent. Ce combat acharné entraîne la mort de 290 Canadiens. (Voir Le Canada et la bataille de Hong Kong.)

Prisonniers de guerre

Après la capitulation de Hong Kong, 1 685 Canadiens sont faits prisonniers par les Japonais. Ils sont détenus pendant près de quatre ans et soumis à une cruauté systématique. Condamnés à des travaux forcés, ils sont fréquemment battus et affamés. Deux cent soixante-quatre hommes succombent à leurs mauvais traitements avant que les survivants, amaigris et malades, ne soient libérés, en 1945. La majorité de ceux qui rentrent au Canada souffre de graves invalidités imputables à leur emprisonnement et nombre d’entre eux meurent prématurément.

Internement de la communauté japonaise au Canada

Deux mois après la chute de Hong Kong et dans un climat d’hystérie croissante, le gouvernement canadien cède aux pressions publiques et ordonne l’expulsion de tous les Canadiens d’origine japonaise vivant à moins de 160 km de la côte du Pacifique. Il s’agit soi-disant d’une mesure de sécurité nationale, mais ni les Forces armées ni la GRC ne les considèrent comme une menace. Environ 21 000 Canadiens d’origine japonaise, dont 77 % sont des sujets britanniques, sont envoyés dans des camps de détention en Colombie-Britannique ou dans des fermes des Prairies. Par la suite, le gouvernement saisit et vend leurs propriétés et leurs entreprises à un prix inférieur à leur juste valeur marchande. En 1945, les Canadiens d’origine japonaise doivent choisir entre la déportation au Japon, déchiré par la guerre, et une dispersion à l’est des Rocheuses. La plupart se déplacent vers l’est. (Voir Internement de la communauté japonaise au Canada.)

Canadiens dans les forces britanniques

Bien qu’on ignore leur nombre exact, plusieurs milliers de Canadiens servent dans les forces britanniques lors de la guerre contre le Japon. Il est particulièrement difficile d’estimer le nombre de membres de l’Aviation royale canadienne (ARC) servant dans la Royal Air Force (RAF), puisque cette dernière privilégie les équipages mixtes du Commonwealth et affecte les Canadiens en conséquence. On estime cependant qu’au moins 7 500 aviateurs, membres du personnel au sol et membres du personnel radar canadiens servent dans les escadrons de la RAF qui combattent les forces japonaises en Asie du Sud-Est.

Beaucoup de Canadiens font partie de la Quatorzième Armée britannique et combattent dans le nord de la Birmanie et l’est de l’Inde. Le major Charles Hoey, originaire de Duncan, en Colombie-Britannique, s’engage dans l’armée britannique au milieu des années 1930. En février 1944, en Birmanie, il dirige sa compagnie d’infanterie lors d’une opération visant à prendre d’assaut une colline occupée par les Japonais. Il tombe au combat, mais on lui décerne la Croix de Victoria pour sa bravoure. Il a auparavant reçu la Croix militaire.

Le capitaine de corvette Bruce Wright, originaire de Québec, conçoit, entraîne et dirige la Sea Reconnaissance Unit, un groupe d’hommes-grenouilles (nageurs sous-marins) des trois services qui mènent les assauts britanniques sur les rivières birmanes. Parmi les autres Canadiens de l’unité se trouve le capitaine d’aviation George Avery, d’Ottawa. Il reçoit, pour sa bravoure lors de la traversée du fleuve Irrawaddy, la première Croix militaire jamais décernée à un homme-grenouille.

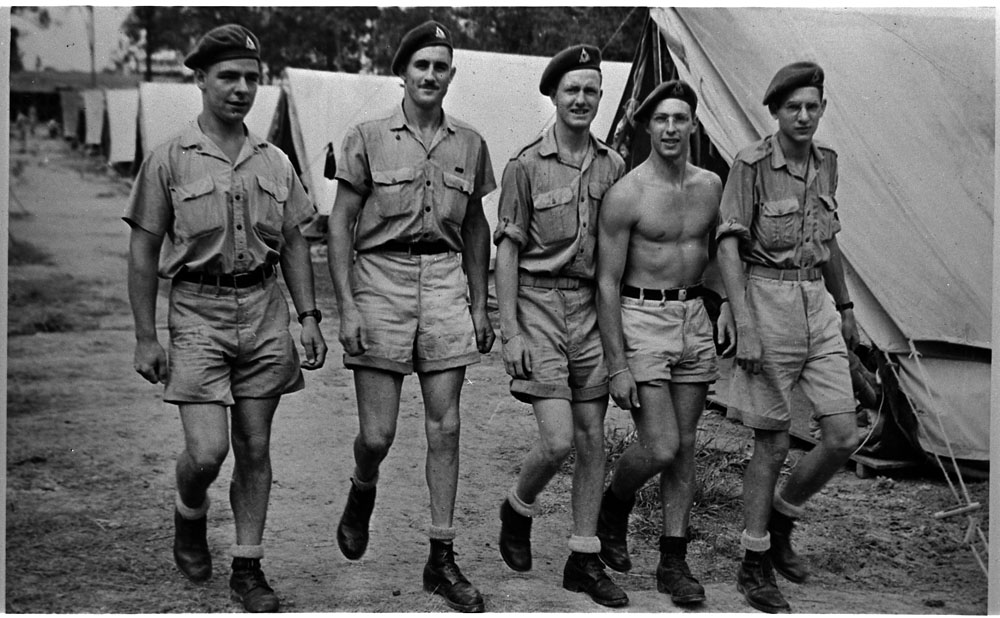

La Force 136 est une unité au sein de la direction britannique des opérations spéciales qui opère dans l’Asie du Sud-Est. Elle forme et soutient les mouvements de résistance locaux pour saboter les lignes d’approvisionnement et le matériel japonais. Bien que la plupart des membres de l’unité viennent d’Asie du Sud-Est, environ 150 Canadiens d’origine chinoise en font partie. Ils se fondent facilement dans la population locale et parlent le cantonais, une langue couramment utilisée dans la région. Les membres de la Force sont entraînés à diverses techniques, dont la destruction, la traque, le parachutage, le maniement du matériel radio, la surveillance, le meurtre silencieux et la survie dans la jungle.

Quelques membres de la Force sont déployés dans le cadre d’opérations en Birmanie, à Bornéo et en Malaisie. Après la guerre, plusieurs d’entre eux restent en Asie du Sud-Est pour aider à libérer les prisonniers de guerre japonais et à maintenir l’ordre public. Leur dévouement a un impact significatif sur la décision du gouvernement canadien d’accorder la citoyenneté complète aux Canadiens d’origine chinoise en 1945.

Le lieutenant Robert Hampton Gray, originaire de Trail, en Colombie-Britannique, fait partie d’un petit groupe de pilotes canadiens au sein de la force aéronavale britannique. Le 9 août 1945, il décolle du NSM Formidable aux commandes de son bombardier en piqué Corsair pour attaquer une flotte japonaise située à proximité des îles du Japon. Il aperçoit un destroyer japonais dans la baie d’Onagawa et l’attaque en piqué. Même si son aéronef est criblé par le tir antiaérien, il poursuit son attaque. Il largue ses bombes en plein cœur du navire, qui sombre rapidement. Il s’écrase un peu plus loin. Il reçoit plus tard à titre posthume la Croix de Victoria, la dernière remise à un Canadien jusqu’à présent.

Escadron de surveillance générale 413

L’escadron 413 de l’ARC est rattaché au Coastal Command, le commandement de la défense côtière de la RAF. Il est équipé d’hydravions Consolidated Catalina. En mars 1942, en raison de l’avancée des troupes japonaises en Asie du Sud-Est, il quitte l’Écosse pour le Ceylan (maintenant le Sri Lanka). Une semaine plus tard, le commandant d’aviation Len Birchall et son équipage effectuent leur première sortie de patrouille. À environ 560 km au sud du Ceylan, ils repèrent une flotte de porte-avions japonais se dirigeant vers l’île. Des chasseurs japonais abattent l’avion de Birchall, mais pas avant que son opérateur radio ait prévenu le Ceylan de l’approche des Japonais. Trois membres de l’équipage sont tués, mais Birchall et les cinq autres survivants sont capturés, battus et emprisonnés. Ils survivent à la guerre.

À la réception du message du commandant Birchall, les Britanniques évacuent le port de Colombo. Par contre, les escadrons de chasse de la RAF mettent plus de temps à réagir. Ils sont encore au sol quand les avions japonais se présentent le lendemain matin. Ces escadrons, qui comptent plusieurs Canadiens, se précipitent alors à la rencontre des Japonais qui attaquent et les repoussent. Pour avoir accompli cet exploit, Leonard Birchall obtient le surnom de « sauveur de Ceylan ». Après la guerre, il est décoré pour ses exploits en tant que pilote et pour son courage et son leadership dans la résistance à ses geôliers japonais pendant des années d’emprisonnement.

Îles Aléoutiennes

En juin 1942, environ 8 500 soldats japonais occupent les îles Aléoutiennes d’Attu et de Kiska, en Alaska. Le 20 juin, un sous-marin japonais torpille le phare Estevan, situé sur la côte ouest de l’île de Vancouver, causant des dommages mineurs. Bien que les Japonais qui se trouvent dans les Aléoutiennes se situent encore à 3 000 kilomètres de Vancouver et que l’attaque sur le phare constitue au plus un acte d’intimidation, la menace ne peut être ignorée. Le Canada affecte deux divisions d’armée et des forces aériennes et navales considérables à la défense de la côte ouest, et les Américains s’empressent d’envoyer des renforts en Alaska.

En 1943, les Américains lancent une campagne pour reprendre Attu. Ils sont appuyés par les navires de la Marine royale canadienne (MRC) et les avions de l’ARC. Les Japonais combattent pour conserver l’île, qui tombe au bout de 20 jours. Pour Kiska, le Canada déploie le 13e Groupe brigade d’infanterie canadienne, ainsi que des forces navales et aériennes et des membres de la Première Force de Service spécial américano-canadienne. Le 15 août, lorsque les soldats canadiens et américains débarquent sur Kiska, ils constatent que les Japonais ont abandonné l’île.

Après l’assaut japonais sur les îles Aléoutiennes, les seules autres attaques ont eu lieu de janvier à mars 1945. Les Japonais lancent alors des ballons gonflables chargés de bombes incendiaires dans l’espoir qu’ils dérivent au-dessus de l’ouest de l’Amérique du Nord et qu’ils incendient les vastes forêts du nord-ouest du Pacifique. On estime que 1 000 des 10 000 ballons lancés arrivent en Amérique du Nord, certains atteignant les Prairies, mais causant peu de dommages.

Route de l’Alaska

La crainte d’une invasion japonaise motive également la construction du premier lien routier entre l’Alaska et le reste du continent. La construction de la route de l’Alaska, longue de 2 451 km, s’étend de mars à novembre 1942. Elle nécessite un investissement de 185 millions de dollars, ce qui en fait le projet américain le plus coûteux de la guerre. Bien que le gouvernement canadien ne contribue pas aux coûts de la route, il finance la construction d’aérodromes, de bandes d’atterrissage, de bâtiments, de réseaux téléphoniques et d’autres infrastructures.

Il faut approximativement 11 000 ingénieurs de l’armée américaine et environ 16 000 travailleurs civils canadiens et américains pour construire une route préliminaire. Parmi les ingénieurs américains, près de 3 700 soldats noirs subissent de la discrimination et de la ségrégation pendant qu’ils construisent la route. Les soldats noirs se voient imposer plusieurs restrictions. Ils ne peuvent pas entrer dans les villes situées le long de la route, ils sont logés en pleine nature et ils doivent utiliser des pics et des pelles plutôt que de la machinerie lourde. La route qui relie Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à Delta Junction, en Alaska, traverse une forêt vierge, un muskeg et cinq chaînes de montagnes. L’année suivante, elle devient une route de gravier permanente, praticable en toutes saisons. Elle sert également de corridor pour un oléoduc et une ligne téléphonique et télégraphique. Une fois les travaux terminés, la menace ennemie s’avère moins grande, mais la route demeure une voie de transport essentielle.

Empress of Asia

En janvier 1941, le gouvernement britannique réquisitionne l’Empress of Asia, un paquebot du chemin de fer du Canadien Pacifique pour le transformer en transport de troupes. Après l’ajout de plusieurs gros canons, le navire effectue quelques voyages avant de se diriger vers Singapour au début de l’année 1942. Le 5 février, des avions japonais bombardent l’Empress of Asia près de Singapour, mettant le feu au navire, ce qui force l’équipage à l’abandonner. Beaucoup sont faits prisonniers de guerre et périssent en captivité.

435e et 436e Escadrons de transport

Les 435e et 436e Escadrons de transport, équipés d’avions Dakota, appuient la Quatorzième Armée britannique en Birmanie. Ces escadrons sont formés en Inde au milieu et à la fin des années 1944. Ils effectuent des missions de ravitaillement aérien jusqu’à la fin de la guerre. Pendant cette période, ils transportent plus de 56 000 tonnes de fret et environ 39 000 soldats, victimes et autres passagers. On déplore la perte de sept avions et de nombreux membres d’équipage pendant les opérations.

Marine marchande

Les marins marchands canadiens servent dans toute la région Asie-Pacifique. Ils transportent des troupes et des marchandises à bord de navires canadiens et alliés. Quatorze d’entre eux perdent la vie sur le Jasper Park, le Fort Longueuil, le Lianash et sur quatorze autres navires lors d’attaques japonaises. (Voir aussi Marine marchande du Canada.)

Muletiers

Le 1er février 1944, le gouvernement britannique demande au Canada d’envoyer des muletiers pour escorter des chargements de mules entre New York et Karachi pour l’armée indienne. Les forces alliées ont besoin de ces animaux pour les aider à transporter du matériel sur les terrains montagneux de l’Inde orientale et de la Birmanie occidentale. Le Canada accepte et quatre chargements de mules sont envoyés entre mars 1944 et avril 1945. En tout, quelque 179 Canadiens entreprennent ce périple pour escorter environ 1 600 mules. Parmi eux, trois groupes proviennent de la Garde territoriale des anciens combattants, et le quatrième, de la 2e Compagnie d’emploi général.

Techniciens en radars

En 1944, le Canada expédie en Australie des radars qu’il a conçus et fabriqués pour l’artillerie antiaérienne. Ces radars sont utilisés dans le nord de l’Australie, en Nouvelle-Guinée et dans d’autres avant-postes insulaires. En mars, l’Australie sollicite l’envoi de techniciens qualifiés pour assurer la maintenance de ces radars et former de nouveaux utilisateurs. En septembre, le Canada dépêche 73 spécialistes de différents niveaux hiérarchiques. À l’été 1945, certains d’entre eux sont redéployés vers d’autres sites.

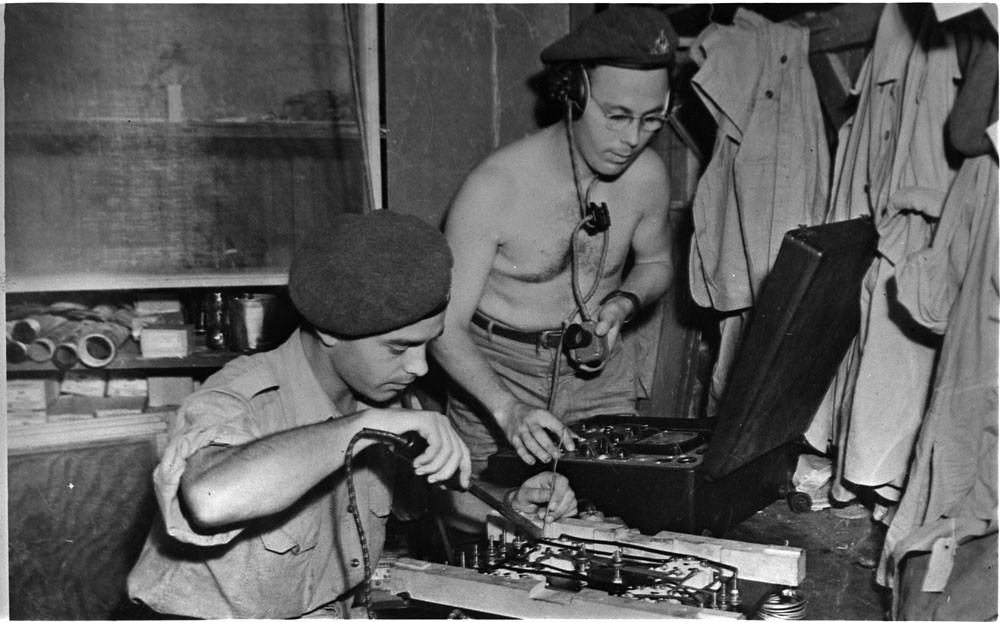

No. 1 Canadian Special Wireless Group

Le 19 juillet 1944, le Canada autorise la création du No. 1 Special Wireless Group pour intercepter et décrypter les messages radio japonais. Les 336 hommes qui le composent sont répartis en deux sections, soit 291 pour les transmissions et 45 pour le renseignement. L’unité arrive en Australie le 15 février 1945 et se rend à Darwin, sur la côte nord du pays, où elle commence à travailler le 30 avril. En moyenne, le groupe intercepte 1 200 messages ennemis par jour. Les Américains ont auparavant déchiffré le code japonais Kona, que les cryptographes de l’unité, fils d’anciens missionnaires canadiens au Japon, traduisent ensuite en anglais. À la fin de la guerre, le 15 août, le général Douglas MacArthur, commandant suprême allié dans la région du Pacifique Sud-Ouest, demande au groupe de rester pour intercepter les messages radio diplomatiques japonais. L’unité poursuit ses activités jusqu’au 11 octobre, date à laquelle elle entame son retour au Canada. Toutefois, quelques soldats restent sur place plus longtemps. Les membres du groupe sont tenus au secret sous la foi du serment, et ce n’est qu’en 1986 que les détails de leurs activités sont déclassifiés.

Navires CSM Uganda et Prince Rupert

Après la fin de la guerre en Europe, les Alliés se concentrent sur l’Asie et le Pacifique. La première force canadienne à se manifester est la Marine royale canadienne. Au début de 1945, le croiseur NCSM Uganda se joint à la flotte britannique dans le Pacifique (BPF) et participe aux bombardements alliés sur Okinawa en avril et sur Truk en juin. Après la capitulation de l’Allemagne en mai, l’équipage a la possibilité de se porter volontaire pour poursuivre son service. La majorité vote toutefois pour le retour au pays, au grand embarras du pays et de la marine. Pendant ce temps, le croiseur marchand armé NCSM Prince Robert, qui a participé au transport des troupes canadiennes lors de la défense fatalement infructueuse de Hong Kong en 1941, reprend du service dans le Pacifique. Il contribue à la libération des prisonniers de guerre capturés à Hong Kong.

Force du Pacifique de l’Armée canadienne

Avant même que la guerre en Europe ne prenne fin, on prévoit déjà une importante contribution du Canada à la guerre contre le Japon, qui doit se poursuivre jusqu’en 1946. Cette contribution inclut les préparatifs de l’opération Downfall, une invasion des îles japonaises prévue à l’automne 1945. La Force du Pacifique de l’Armée canadienne (FPAC) constitue la composante la plus importante de l’opération. Elle comprend la 6e Division d’infanterie canadienne, un bataillon de chars et des troupes de corps et d’armée appropriées, déployées le long des lignes de l’armée américaine. Le major-général Bert Hoffmeister, le commandant divisionnaire canadien le plus efficace pendant le conflit, est choisi pour commander la division.

Les plans de la MRC pour combattre le Japon comprennent la contribution d’escadrons de bombardiers lourds Lancaster à la Tiger Force, l’engagement de la RAF en matière de bombardement stratégique, ainsi que des escadrons de chasse, de transport et autres. À l’approche de la fin de la guerre, il ne reste plus que huit escadrons de bombardiers répartis en quatre escadres, dirigés par le vice-maréchal de l’air Charles Slemon.

La MRC est le dernier service à planifier l’opération Downfall. Sa contribution à la flotte britannique du Pacifique consiste en deux porte-avions d’escadre léger, deux croiseurs légers, un croiseur antiaérien, 11 destroyers, 36 frégates et huit corvettes. Elle comprend aussi une réserve de six destroyers, 20 frégates et quatre corvettes améliorées.

Les préparatifs prennent fin lorsque des bombes atomiques sont larguées sur le Japon, forçant ainsi les Japonais à se rendre sans condition le 15 août 1945.

Projet Manhattan

Les Canadiens aident les Américains à développer les premiers réacteurs nucléaires et la première bombe atomique au monde. Les scientifiques canadiens aident également les Britanniques dans cette recherche, et ils continuent de contribuer à ce projet en 1943, alors que le programme britannique fusionne avec celui des Américains, nommé Projet Manhattan. Les Canadiens contribuent largement au Projet Manhattan en fournissant de l’uranium traité, en extrayant et en produisant du plutonium et en mettant à disposition du personnel et des installations techniques.

Fin de la guerre

Le 2 septembre 1945, les représentants des Alliés et du Japon signent les documents officiels de la capitulation à bord du cuirassé américain USS Missouri, dans la baie de Tokyo. Le représentant militaire du Canada en Australie, le colonel Lawrence Cosgrave, devient le représentant le moins gradé à signer au nom de son pays. Militaire de carrière, il s’illustre lors de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il perd un œil.

Chaque représentant des Alliés doit apposer sa signature sur une ligne distincte dans les documents. Quand vient le tour du colonel Cosgrove, il signe sous la ligne prévue à cet effet plutôt qu’au-dessus, et donc sur celle destinée au signataire français, décalant ainsi les signatures de tous ceux qui lui succèdent, et obligeant le représentant de la Nouvelle-Zélande à signer à son tour dans un endroit vierge en bas de la page. Lorsque les Japonais expriment des doutes quant à la légitimité du document, le chef d’état-major du général MacArthur s’empresse de le corriger au stylo-plume, puis il les renvoie.

Avec la signature du document de capitulation, la Deuxième Guerre mondiale est officiellement terminée.

Médailles commémoratives de campagne

Étoile du Pacifique

Cette médaille est décernée en reconnaissance d’au moins une journée de service opérationnel dans le Pacifique, entre le 8 décembre 1941 et le 2 septembre 1945. Si la personne concernée obtient par la suite l’Étoile de Birmanie, la barrette BIRMANIE remplace la médaille. Les Canadiens ont reçu 8 000 Étoiles du Pacifique, dont 900 avec la barrette BIRMANIE.

Étoile de Birmanie

Cette médaille est décernée en reconnaissance d’au moins une journée de service opérationnel pendant la campagne de Birmanie, entre le 11 décembre 1941 et le 2 septembre 1945. Si la personne concernée obtient par la suite l’Étoile du Pacifique, la barrette PACIFIQUE remplace la médaille. Les Canadiens ont reçu 5 500 Étoiles de Birmanie, dont 1 000 avec la barrette PACIFIQUE.

Barrette de Hong Kong

Approuvée en 1995 pour les anciens combattants ayant participé à la bataille de Hong Kong, elle est portée sur le ruban de la Médaille canadienne du volontaire.

Honneurs de guerre

Un honneur de guerre est la reconnaissance officielle de la participation de navires de la Marine royale, de certains types d’unité des Forces armées et d’escadrons de l’Aviation royale à une bataille, à une campagne ou à une guerre. Les unités canadiennes ont reçu plusieurs distinctions pour le théâtre Asie-Pacifique.

Marine royale canadienne

Aléoutiennes, 1942 – NCSM Prince David, Prince Henry, Prince Robert

Aléoutiennes, 1942-1943 – NCSM Vancouver, Dawson

Okinawa, 1945 – NCSM Uganda

Forces armées canadiennes

Hong Kong – Royal Rifles of Canada, Winnipeg Grenadiers

Asie du Sud-Est, 1941 – Royal Rifles of Canada, Winnipeg Grenadiers

Insigne du « The Royal Rifles of Canada », avec la date 1941 – Distinction honorifique décernée au « 7th/11th Hussars » pour la mobilisation combinée avec « The Royal Rifles of Canada » dans la campagne de Hong Kong.

Aviation royale canadienne

Côte du Pacifique, 1941-1945 – 4, 6, 7, 8, 9, 11, 115, 120, 147, 149 Bomber Reconnaissance Squadrons, avec les dates appropriées (gagnés mais jamais décernés car ces escadrons ont été dissous avant la fin de la guerre).

Aléoutiennes, 1942-1943 – 111 Fighter Squadron

Aléoutiennes, 1943 – 14 Fighter Squadron

Ceylan, 1942 – 413 General Reconnaissance Squadron

Eaux de l’Est, 1942-1944 – 413 General Reconnaissance Squadron

Birmanie, 1944-1945 – 435 Transport Squadron

Birmanie, 1945 – 436 Transport Squadron

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom