Le Parti conservateur de centre droit est le parti politique fondateur du Canada. Il a gouverné pendant les 29 premières années qui ont suivi la Confédération. Depuis, le parti n’a pas connu autant de succès électoral que son rival, le Parti libéral. Parmi les premiers ministres conservateurs notables, on trouve sir John A. Macdonald, John Diefenbaker, Brian Mulroney et Stephen Harper. Le parti a évolué à travers différentes incarnations, dont le Parti progressiste-conservateur et l’actuel Parti conservateur du Canada. Récemment, le parti a connu ses plus grands succès lorsqu’il a complété son bastion de conservateurs anglophones de l’ouest avec des sympathisants traditionnellement plus libéraux de l’Ontario et du Québec. Sous Stephen Harper, le parti a adopté une marque de conservatisme idéologiquement pur qui laissait peu de place aux tendances plus « progressistes ». Lors des élections fédérales de 2019 et de 2021, les conservateurs n’ont pas réussi à former le gouvernement malgré leur victoire au vote populaire national. Actuellement, Pierre Poilievre est le chef du Parti conservateur et de l’opposition officielle depuis septembre 2022.

John A. Macdonald

Le Parti conservateur du Canada emprunte les valeurs et les traditions à son homologue en Grande-Bretagne. Au 19e siècle, les conservateurs britanniques, surnommés les Tories, sont loyaux à la monarchie et à l’Église anglicane. Ils croient généralement au maintien des traditions plutôt qu’au changement. (Voir Conservatisme.) Les conservateurs canadiens sont également influencés par d’autres courants politiques. L’un des premiers d’entre eux est l’influence libérale lors de la coalition libérale-conservatrice qui gouverne la Province du Canada en 1854.

John A. Macdonald se joint à la coalition de 1854 en tant que conservateur modéré. Il façonne le parti libéral-conservateur qui est à l’origine de la Confédération. En tant que 1er premier ministre du Canada, John A. Macdonald met sur pied un parti engagé envers la Confédération et envers une politique de développement économique national. (Voir Politique nationale.) Le nom composé du parti symbolise la croyance de John A. Macdonald en l’équilibre et la modération. Ce nom met également l’accent sur tout ce que les Canadiens ont en commun tout en occultant les questions qui les divisent. John A. Macdonald parvient à regrouper au sein d’un même parti les catholiques ultramontains du Québec, les Tories, les orangistes et les hommes d’affaires des quatre provinces fondatrices. Cependant, en 1872, les nombreuses régions du pays en pleine expansion sont devenues trop différentes pour qu’il soit possible de les unifier. Cette année-là, les conservateurs de John A. Macdonald remportent 103 sièges contre 97 pour les libéraux de l’opposition. Toutefois, cette majorité ne tient pas. Son gouvernement s’effondre en 1873.

Le scandale du Pacifique qui renverse le gouvernement de John A. Macdonald met en évidence les problèmes de son approche. Le chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) est essentiel à son rêve d’édification de la nation. Cependant, la construction de ce chemin de fer, et d’autres politiques de développement semblables lient trop étroitement le gouvernement et certains intérêts privés qui ne servent pas toujours l’intérêt public. Alors membre de l’opposition, John A. Macdonald devient convaincu que son parti doit représenter quelque chose de plus que le simple soutien envers le Canada. À cette époque, le parti a déjà abandonné l’étiquette libéral-conservateur pour celle de conservateur.

Pendant la campagne électorale de 1878, John A. Macdonald engage son parti dans la Politique nationale, qui met l’accent sur le protectionnisme, l’expansion dans l’Ouest et un gouvernement central affirmé. (Voir aussi Fédéralisme.) Ceci plait aux manufacturiers du Québec et de l’Ontario, de même qu’à ceux qui craignent l’expansionnisme des États-Unis. (Voir Destinée manifeste.) Un message fortement pro-britannique est ajouté au programme conservateur. L’efficacité de cette approche est prouvée lorsque John A. Macdonald est réélu en 1882, en 1887 et en 1891.

John A. Macdonald complémente sa Politique nationale par un favoritisme judicieux et généreux, ainsi qu’une volonté de compromis. Cependant, il ne parvient pas à trouver de compromis lors de l’affaire de Louis Riel après la rébellion du Nord-Ouest de 1885. L’exécution de Louis Riel et la faiblesse du leadership chez les conservateurs du Québec entrainent le déclin de leur popularité dans cette province. La réaction de John A. Macdonald à l’égard de Louis Riel découle de sa perspective centraliste, qui maintient les provinces et les intérêts locaux à l’arrière-plan. La conséquence en est que les provinces deviennent de plus en plus libérales et qu’elles soutiennent la position du chef libéral Wilfrid Laurier en faveur des droits provinciaux.

Après le décès de John A. Macdonald en 1891, son parti n’est plus en mesure de soutenir les attaques sur autant de fronts. Les gouvernements conservateurs de John Abbott, de John Thompson, de Mackenzie Bowell et de Charles Tupper luttent pour maintenir la suprématie. Les enjeux de la langue et de la religion (voir Question des écoles du Manitoba), et les problèmes de favoritisme au Québec se révèlent être des obstacles importants. Les conservateurs perdent les élections de 1896. Ils mettent de nombreuses années à regagner leur prééminence.

Robert Borden

L’avocat de la Nouvelle-Écosse Robert Borden est chef du Parti conservateur de 1901 à 1920. Il cherche à pousser le parti au-delà du legs de John A. Macdonald. Il tente une expérience avec un lieutenant québécois et il prône la réforme de la fonction publique et de la propriété publique. Il perd les élections de 1904 et de 1908. Pour remporter celles de 1911, Robert Borden revient aux sources des conservateurs. Il met l’accent sur la Politique nationale et sur les liens avec l’Empire britannique. Il gagne ainsi le soutien du parti en Ontario, en Colombie-Britannique et dans certaines régions des Maritimes.

Au Québec, les conservateurs s’allient aux nationalistes francophones anti- Laurier. Les conservateurs remportent les élections, mais la coalition impérialiste-nationaliste s’effondre. En 1913, les nationalistes du caucus de Robert Borden sont amèrement désillusionnés en constatant que celui-ci se range du côté des impérialistes anglophones qui sont plus nombreux et désireux de soutenir la Grande-Bretagne et l’Empire.

Les élections de 1917 en temps de guerre sont cruciales pour le conservatisme canadien. Afin d’assurer le maintien de sa politique de conscription, Robert Borden conclut une alliance avec des libéraux conscriptionnistes. Le gouvernement d’union qui en résulte triomphe, mais la victoire suscite toutefois un ressentiment durable chez les Canadiens français. Après la Première Guerre mondiale, les libéraux désertent la coalition. Ceci laisse le Parti conservateur avec une base plus faible que jamais. De plus, la nationalisation des lignes de chemin de fer Grand Trunk et Canadian Northern entraine la défection du milieu des affaires de Montréal, qui constituait probablement la plus grande source de financement du parti.

Arthur Meighen

Le successeur de Robert Borden, Arthur Meighen, tente immédiatement de convertir les vestiges de l’unionisme au conservatisme. Aux élections de 1921, les conservateurs arrivent en troisième place avec 50 sièges, derrière le Parti progressiste et les libéraux. En raison du soutien qu’il porte à la conscription, Arthur Meighen perd le soutien des francophones. Dans l’Ouest canadien, les progressistes s’identifient plus facilement aux libéraux parce qu’ils associent les conservateurs à la Politique nationale qu’ils méprisent. Arthur Meighen est brièvement premier ministre en 1926, mais une majorité libérale revient rapidement. (Voir L’affaire King-Byng.) Les conservateurs sont trop étroitement liés à la Grande-Bretagne à une époque où le caractère britannique du Canada, ainsi que son statut de dominion impérial, est en train de disparaitre. Arthur Meighen ne réussit pas non plus à adapter la Politique nationale aux conditions économiques de l’après-guerre.

R.B. Bennett

En 1927, R.B. Bennett, un riche homme d’affaires de Calgary, succède à Arthur Meighen en tant que chef du Parti conservateur. En 1930, il obtient une majorité, dont 25 sièges au Québec. La crise des années 1930 crée le climat propice à la victoire de R.B. Bennett. Elle assure également sa défaite cinq ans plus tard. La réaction initiale de R.B. Bennett à la crise économique est une tentative typiquement conservatrice de protéger l’industrie et d’obtenir des avantages commerciaux impériaux. Cela ne fonctionne pas. En 1935, il change de cap et fait appel à de nombreuses réformes sociales pour venir en aide aux Canadiens pauvres et en difficulté. Cependant, ses propositions arrivent trop tard pour être convaincantes. (Voir New Deal de Bennett.) De nombreux conservateurs réformistes ont déjà quitté le parti pour se joindre au Parti de la reconstruction fondé par Henry Stevens, l’ancien ministre de R.B. Bennett. Deux nouveaux partis de droite et de gauche, le Crédit social et la Co-operative Commonwealth Federation, font également appel au Canada anglais. Les élections de 1935 infligent aux conservateurs leur pire défaite à cette date. Le parti n’obtient que 40 sièges, contre 173 pour les libéraux.

Les conservateurs ont de la difficulté à reconstruire une coalition fructueuse. La colère du Canada français perdure même si, en 1938, le parti choisit comme chef Robert J. Manion. Celui-ci est opposé à la conscription, il est catholique et est marié à une Canadienne française. Ses tentatives de conciliation avec le Québec ne font qu’irriter ses collègues anglophones, maintenant que la Deuxième Guerre mondiale est déclarée. Les fonds du parti sont épuisés, et l’organisation s’atrophie. En 1940, les conservateurs ne remportent à nouveau que 40 sièges. La défaite de Robert J. Manion pousse le parti à se tourner encore une fois vers Arthur Meighen, mais toujours sans succès.

Parti progressiste-conservateur (PPC)

Encouragé par Arthur Meighen, le premier ministre du Manitoba, John Bracken, un membre du Parti progressiste qui n’a aucune expérience conservatrice, se présente comme chef du Parti conservateur et remporte les élections de 1942. Le nom du parti est alors changé pour Parti progressiste-conservateur (PPC). Celui-ci tente un virage vers la gauche. Mais les libéraux et le CCF en font tout autant.

En 1944, les conservateurs se trouvent encore dans le mouvement pro-conscription de la Deuxième Guerre mondiale. Bien que le premier ministre libéral, William Lyon Mackenzie King, ait instauré la conscription, l’enthousiasme des conservateurs à son égard fait en sorte qu’ils en portent le blâme. Lors des élections de 1945, ils ne réussissent même pas à trouver de candidats pour la plupart des circonscriptions du Québec. Au même moment, dans les Prairies, le Parti PC se classe quatrième derrière le CCF, le Parti libéral et le Crédit social.

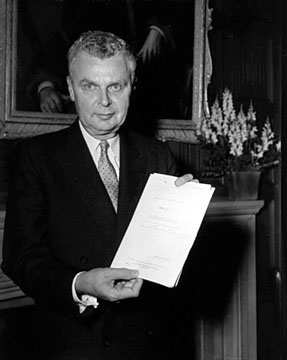

John Diefenbaker

Avec ses piètres résultats dans l’ouest du pays et au Québec, le PPC devient peu à peu un parti ontarien. En 1948, l’ancien premier ministre de l’Ontario, George Drew, est choisi comme chef du parti. Il est toutefois incapable d’en élargir l’électorat. Après deux cuisantes défaites en 1949 et en 1953, le parti décide de miser sur John Diefenbaker. Celui-ci est un homme de l’Ouest, un populiste et un remarquable « showman ». John Diefenbaker offre à la fois un leadership fougueux et un programme visionnaire. Il enthousiasme les Canadiens blasés par deux décennies d’administration libérale. En 1957, John Diefenbaker remporte une minorité. L’année suivante, il surprend les Canadiens en s’emparant de 208 des 265 sièges à la Chambre des communes, dont 50 au Québec. (Voir Élections de 1957 et de 1958.) Pour la première fois depuis 1911, les conservateurs sont véritablement un parti national.

Malgré un fort soutien de la part du Québec, John Diefenbaker n’arrive pas à accepter la nature biculturelle du Canada. Ses initiatives politiques semblent être éclectiques au lieu de faire partie d’une vision plus vaste. En 1962, il perd sa majorité. En 1963, son gouvernement tombe aux mains des libéraux. Le populisme de John Diefenbaker lui fait perdre beaucoup du soutien dans le monde des affaires, et il manque désormais de soutien en général, particulièrement dans les milieux urbains. Une fois de plus, le Canada français rejette les progressistes-conservateurs. La destitution forcée de John Diefenbaker comme chef de parti en septembre 1967 nuit à l’unité du parti. Son successeur, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Robert Stanfield doit tenter de panser les blessures.

Joe Clark

Le Parti progressiste-conservateur bénéficie d’un soutien solide dans l’Ouest canadien et d’une popularité considérable au niveau provincial. Ceci est particulièrement vrai en Ontario, où le parti est au pouvoir de 1943 à 1985. En 1979, les branches provinciales du PPC gouvernent en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Malgré cet intérêt national, Robert Stanfield ne parvient pas à mener le parti fédéral au pouvoir. En 1972, il arrive à trois sièges près de la victoire contre le premier ministre libéral Pierre Elliot Trudeau.

En 1976, Joe Clark, un Albertain, devient chef fédéral du PPC. En mai 1979, il mène le parti vers un gouvernement minoritaire. Cependant, le parti est renversé lors d’un vote de confiance à la Chambre des communes en décembre, et il perd les élections de février 1980. (Voir Élections de 1979 et 1980.)

Brian Mulroney

La défaite des progressistes-conservateurs en 1980 remet en question le leadership de Joe Clark. En 1983, le parti le rejette et choisit un Québécois bilingue, soit Brian Mulroney, comme chef. Malgré son manque d’expérience parlementaire, Brian Mulroney possède de superbes compétences organisationnelles et une connaissance approfondie de sa province natale. Les progressistes-conservateurs, si souvent divisés, s’unissent derrière ce nouveau chef alors qu’il affronte le successeur du premier ministre libéral Pierre Elliot Trudeau, John Turner, lors des élections fédérales de 1984. Brian Mulroney fusionne la base du parti dans l’Ouest canadien au soutien renouvelé des Québécois nationalistes qui sont désillusionnés par le fédéralisme de Pierre Elliot Trudeau. Le Parti progressiste-conservateur remporte alors la plus grande majorité écrasante de l’histoire canadienne, avec 50 % du vote populaire et 211 des 282 sièges, incluant 58 des 75 circonscriptions du Québec.

Malgré les démissions et les scandales, les conservateurs de Brian Mulroney mettent en œuvre une grande partie de leur programme économique. Le parti privatise des sociétés d’État et conclut un accord de libre-échange avec les États-Unis. (Voir Le Canada et l’ALÉNA.) Cependant, le fait qu’il échoue à atteindre son objectif de fédéralisme renouvelé par des négociations constitutionnelles (voir Accord du lac Meech; Accord de Charlottetown), ainsi que son incapacité à réduire la dette publique ou à sortir le Canada d’une persistante récession, érode le soutien du parti au cours de son deuxième mandat. La popularité personnelle de Brian Mulroney chute à des niveaux inférieurs à celle de tout autre premier ministre précédent.

Éclatement du parti

Vers la fin des années 1980, le Parti progressiste-conservateur commence à se fractionner sous Brian Mulroney. En 1987, Preston Manning forme le Parti réformiste populiste de droite sous le slogan général « The West wants in » (l’Ouest veut être de la partie). Preston Manning guide le Parti vers une performance respectable en Alberta lors des élections de 1988. Des faiblesses apparaissent également au Québec lorsque Lucien Bouchard, un ami de Brian Mulroney et collègue du Cabinet, démissionne en raison de son désaccord sur les modifications proposées à l’Accord du lac Meech. Plusieurs députés conservateurs du Québec le suivent. Ils forment un autre nouveau parti politique, le Bloc Québécois.

En 1993, la coalition de Brian Mulroney se désintègre sous la nouvelle chef du Parti progressiste-conservateur et première ministre, Kim Campbell. Celle-ci commet plusieurs gaffes durant la campagne électorale et elle se révèle incapable de prendre ses distances par rapport au régime de Brian Mulroney. Les partisans québécois se tournent vers Lucien Bouchard et le Bloc Québécois. Les partisans de l’Ouest se tournent vers le Parti réformiste. Les élections entrainent la défaite la plus dévastatrice de l’histoire de la politique canadienne. Le Parti progressiste-conservateur ne remporte que deux sièges à la Chambre des communes et perd son statut de parti politique officiel.

En 1995, Jean Charest devient le premier canadien-français à diriger le Parti conservateur. Le jeune Jean Charest est perçu comme étant la clé de la reconstruction du Parti. Lors des élections fédérales de 1997, le parti remporte 20 sièges et retrouve ainsi son statut de parti officiel au Parlement. Malgré ce progrès, Jean Charest quitte le parti fédéral en 1998 pour remplacer Daniel Johnson à la tête du Parti libéral du Québec. Jean Charest est remplacé par Joe Clark. Ce dernier fait un retour à la politique active et remporte aisément la course à la direction du parti conservateur.

En 1999, l’Alternative unie, un effort de coalition commencé par le Parti réformiste, décide d’unir les partis conservateurs. L’objectif est de tenter de faire une percée politique contre le Parti libéral fédéral. Le Parti PC refuse de participer au mouvement de l’Alternative unie. Toutefois, le mouvement se poursuit avec le soutien de certains des membres du PC de l’Ontario et d’une poignée d’hommes d’affaires de Toronto.

Entre-temps, l’Alliance canadienne est formée en 2000 avec pour chef l’ancien trésorier de l’Alberta, Stockwell Day. Lors des élections de cette année-là, Stockwell Day mène son parti à l’obtention de 66 sièges. Le Parti progressiste-conservateur de Joe Clark conserve de justesse son statut de parti officiel avec 12 sièges, principalement au Canada atlantique. La stratégie de Joe Clark de reconstruire le Parti PC sur la base d’une Alliance canadienne en ruines échoue.

Parti conservateur du Canada

En mai 2000, le Parti progressiste-conservateur choisit Peter MacKay comme nouveau chef. Celui-ci remporte le poste en promettant de ne jamais chercher à créer une fusion avec l’Alliance canadienne, défiant ainsi les appels de plus en plus nombreux à « l’unité de la droite ». Quelques semaines plus tard, il rompt sa promesse et entame des pourparlers de fusion avec l’Alliance, qui à ce moment-là est dirigée par Stephen Harper. Un accord de fusion est conclu. Il est ratifié par une écrasante majorité en décembre 2003 lors de votes séparés par les membres des deux partis. Le Parti conservateur du Canada fusionné voit le jour en décembre 2003. Stephen Harper est élu en tant que son premier chef l’année suivante.

Les partis progressistes-conservateurs provinciaux, dont plusieurs sont toujours compétitifs dans diverses provinces, maintiennent la marque PPC. Mais ils ont tendance à soutenir le nouveau Parti conservateur au niveau fédéral.

La fusion fédérale est vivement contestée dans certains milieux, surtout parmi les Tories conservateurs traditionnels. Joe Clark et d’autres députés conservateurs quittent le parti. Ils estiment que la fusion est moins une union entre égaux qu’une prise de contrôle par l’Alliance canadienne. La décision de supprimer le terme « progressiste » dans le nom du parti est perçue comme plus que symbolique. Pour certains, le nouveau Parti conservateur du Canada (PCC) ressemble davantage au Parti républicain américain qu’au Parti des Tories traditionnel.

Stephen Harper

Avec la création du nouveau Parti conservateur du Canada, la droite politique est unie pour la première fois depuis une décennie. Lors des élections de 2004, le Parti conservateur remporte 99 sièges, incluant des victoires importantes en Ontario, où les votes sont nombreux. Ceci leur permet de former l’opposition officielle.

Vers la fin de l’année suivante, le gouvernement libéral minoritaire de Paul Martin tombe. Stephen Harper mène les conservateurs à un gouvernement minoritaire aux élections de 2006. De nombreux observateurs considèrent les résultats de cette élection comme le début d’un transfert à long terme du pouvoir politique vers les provinces de l’ouest, en particulier l’Alberta, qui est le fief électoral de Stephen Harper.

Le gouvernement de Stephen Harper poursuit la mission canadienne de combat en Afghanistan; il réduit les impôts; il saborde le soutien du Canada au Protocole de Kyoto sur les changements climatiques; et il continue la réforme du Sénat. Il fait également adopter une loi qui établit des élections à date fixe. Pendant ce temps, le régime de Stephen Harper est critiqué pour son comportement excessivement conflictuel et partisan lorsqu’il interagit avec les autres partis à la Chambre des communes, ainsi que pour son caractère secret et contrôlant dans ses relations avec les médias.

À l’été 2008, Stephen Harper ignore sa propre loi sur les élections à date fixe et convoque des élections pour le mois d’octobre. Le Parti conservateur est réélu avec un deuxième gouvernement minoritaire. À la suite des élections, il s’accroche au pouvoir grâce à une tentative ratée des partis de l’opposition de former un gouvernement de coalition libéral-néo-démocrate soutenu par le Bloc québécois.

Au cours de son deuxième mandat, le Parti conservateur de Stephen Harper est contraint de réagir à la récession provoquée par la crise financière mondiale de 2008. On annonce l’instauration de dépenses massives pour la stimulation de l’économie, y compris plusieurs milliards de dollars destinés à aider l’industrie automobile. Ceci donne lieu à d’importants déficits fédéraux. Le Parti conservateur propose également des mesures sévères contre la criminalité, et des allégements fiscaux ciblés. Il met fin au formulaire obligatoire détaillé du recensement.

En 2011, les conservateurs sont reconnus coupables d’outrage au Parlement pour avoir refusé de présenter des estimations de coûts pour divers programmes. En conséquence, ils sont défaits lors d’un vote de censure qui mène à des élections fédérales. Les conservateurs de Stephen Harper font campagne sur une plateforme mettant de l’avant la stabilité économique en période d’incertitude. En mai, le parti émerge avec la majorité qu’il convoite depuis longtemps et remporte 166 des 308 sièges. Stephen Harper semble bien placé pour faire avancer la cause de l’intégration des politiques et des principes conservateurs au cœur du système politique canadien.

Mandat de 2011

Bien qu’il soit solidement installé au pouvoir pour la première fois, le gouvernement conservateur traverse une série de scandales et de mauvaises nouvelles. Il fait face à des allégations de mauvaise gestion dans le cadre de l’acquisition de nouveaux avions de combat militaires. En 2012, un scandale de dépenses éclate également autour d’un certain nombre de sénateurs conservateurs et libéraux de haut niveau. Ce scandale implique le Cabinet du premier ministre (CPM) et mène à la démission de son chef de cabinet. Le ministre des Finances Jim Flaherty, un inconditionnel conservateur très respecté de l’Ontario, démissionne en mars 2014 et meurt peu de temps après.

Le parti est également impliqué dans une série de scandales électoraux. À l’automne 2011, les conservateurs plaident coupables à des accusations de tactiques illégales commises pendant la campagne de 2006. (Ils ont dépassé les limites publicitaires permises en transférant les dépenses publicitaires nationales vers les comptes des campagnes des circonscriptions locales.) En 2014, un ancien membre du personnel du parti est condamné pour son rôle dans l’utilisation d’une banque de données des conservateurs afin de diriger les électeurs potentiels de l’opposition d’une circonscription de l’Ontario vers les mauvais bureaux de vote lors des élections de 2011.

Pendant ce temps, les conservateurs continuent d’enregistrer des déficits, comme ils l’ont fait après la récession de 2008-2009. Ceci comprend à la fois les réductions d’impôts et le maintien d’un bon nombre d’augmentations nominales de dépenses mises en place durant les années de récession. Les dépenses gouvernementales consacrées à la défense constituent une exception importante. Elles stagnent après le retrait des troupes de combat canadiennes d’Afghanistan en juillet 2011.

Défaite de 2015

Vers le milieu de l’année 2015, le Parti conservateur est en pleine campagne électorale, se préparant pour les élections d’octobre. Le soutien du Québec demeure faible. Mais les conservateurs parviennent à créer un attrait pour certains groupes d’électeurs importants autrefois fidèles aux libéraux. Ceux-ci comprennent les Canadiens des banlieues du sud de l’Ontario et les communautés d’immigrants.

Toutefois, pour la première fois depuis des décennies, des questions sont soulevées au sujet d’un éventuel changement de vote parmi les principaux conservateurs loyalistes de l’Ouest. Ceci est particulièrement vrai en Alberta, où 44 ans de gouvernement conservateur prennent fin suite à la victoire majoritaire du NPD lors des élections provinciales de mai 2015. L’économie canadienne stagne et l’ industrie pétrolière de l’Alberta subit de fortes réductions en raison de la faiblesse des prix mondiaux du pétrole et du prix des marchandises. Il est difficile de prédire si les conservateurs fédéraux, qui affirment être les meilleurs gestionnaires de l’économie du pays, peuvent convaincre les Canadiens de leur confier un quatrième mandat fédéral.

Les élections fédérales d’octobre démontrent qu’après neuf ans sous la gouverne de Stephen Harper, et malgré un retour final à l’équilibre budgétaire, les Canadiens sont prêts pour un changement. Les libéraux de Justin Trudeau obtiennent un gouvernement majoritaire. Ils renversent les conservateurs, qui retournent au statut d’opposition officielle à la Chambre des communes. Stephen Harper démissionne de son poste de chef du Parti conservateur. L’ancienne ministre du Cabinet Rona Ambrose devient chef intérimaire du parti.

Course à la direction de 2016

La course pour remplacer Stephen Harper débute sérieusement en 2016. Le vote est prévu pour le mois de mai 2017. Quatorze candidats sont présents sur le bulletin de vote, incluant Andrew Scheer, ancien président de la Chambre des communes; Maxime Bernier, ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Industrie; Erin O’Toole, ancien ministre des Anciens Combattants; et le député Brad Trost. Kevin O’Leary, une personnalité de la télévision et homme d’affaires, se joint à la course en janvier 2017. Il se retire avant le vote du mois de mai, en dépit de plusieurs sondages le révélant comme favori.

Les principaux enjeux de la campagne électorale incluent le maintien des valeurs fondamentales du gouvernement conservateur précédent, le rôle des conservateurs sociaux au sein du parti, ainsi que les enjeux de gestion de l’offre et de l’immigration. Maxime Bernier, qui se trouvait à égalité avec Kevin O’Leary en avril, cherche à guider le parti dans une direction plus libertaire. Andrew Scheer, un conservateur social, promet de poursuivre les politiques du gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Le 27 mai 2017, Andrew Scheer est élu chef du parti. Il remporte la victoire contre Maxime Bernier suite au retrait de tous les autres candidats du système de scrutin préférentiel. C’est une victoire serrée, Andrew Scheer récolte 50,95 % des points disponibles selon les règles du scrutin. Il remporte la victoire par 62 593 voix contre 55 544 pour Maxime Bernier. L’élection d’Andrew Scheer démontre la force des conservateurs sociaux au sein du parti conservateur. Il est largement considéré comme étant un choix plus sûr que Maxime Bernier.

En août 2018, Maxime Bernier quitte le caucus conservateur. Il qualifie le parti de « moralement corrompu » et déclare que celui-ci a abandonné ses principes. Maxime Bernier fonde un nouveau parti, le Parti populaire du Canada. Il annonce son intention de présenter une liste complète de candidats lors des élections fédérales de 2019. Andrew Scheer, ainsi que d’autres députés conservateurs, accuse Maxime Bernier de faire passer ses ambitions personnelles avant le parti.

Opposition officielle, de 2015 à 2019

En tant qu’opposition officielle, les conservateurs concentrent l’essentiel de leurs critiques sur le premier ministre Justin Trudeau. Le parti et ses alliés provinciaux critiquent plus particulièrement l’implantation de la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. Les conservateurs fédéraux promettent de l’abolir s’ils sont élus en octobre 2019. Ils accusent également Justin Trudeau d’avoir mal géré l’achat et la construction du projet d’expansion du pipeline Trans Mountain et de ne pas tenir tête au président américain Donald Trump dans les négociations commerciales. (Voir Le Canada et l’ALÉNA.) Les conservateurs protestent également contre la décision de Justin Trudeau d’indemniser Omar Khadr.

Tout au long de l’année 2019, une grande partie des critiques des conservateurs portent principalement sur le rôle de Justin Trudeau dans l’affaire SNC-Lavalin. Les chefs conservateurs l’accusent d’ingérence politique dans cette affaire. Ils demandent des enquêtes plus approfondies au commissaire à l’éthique ainsi qu’à la Gendarmerie royale du Canada. En vue des élections générales de 2019, le parti publie également une série de documents de campagne électorale et d’énoncés de vision. En septembre 2019, il devient le premier parti à annoncer une liste complète de candidats.

Élections fédérales de 2019

Les conservateurs remportent 121 sièges aux élections fédérales du 21 octobre 2019. Le parti renforce sa présence à la Chambre des communes et remporte le vote populaire. Il obtient plus de 34 % des voix comparativement à 33 % pour les libéraux. Le soutien aux conservateurs est en hausse dans la plupart des provinces, plus particulièrement en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba. Cependant, ce n’est pas le cas au Québec et en Ontario. Les libéraux remportent la plupart des circonscriptions de la région du Grand Toronto, comme ils l’ont fait en 2015. La part des votes des conservateurs diminue dans cette région. Au total, les libéraux remportent 157 sièges, remportant ainsi un gouvernement minoritaire. Le Parti conservateur conserve son statut d’opposition officielle.

Course à la direction de 2020

Immédiatement après les élections de 2019, Andrew Scheer est critiqué au sein de son parti pour ne pas avoir renversé le premier ministre Justin Trudeau. Nombreux sont ceux qui considèrent que le chef libéral est extrêmement vulnérable suite à l’affaire SNC-Lavalin. Ceci est aggravé par des révélations durant la campagne selon lesquelles Justin Trudeau se serait maquillé le visage tout en noir à plus d’une occasion. Peter Mackay déclare que la défaite électorale d’Andrew Scheer est comme « d’avoir une échappée sur un filet ouvert et de rater le filet. » Les appels à la démission d’Andrew Scheer s’intensifient. Le 12 décembre, il annonce qu’il démissionne. Il demeure chef du parti jusqu’à ce qu’un congrès à la chefferie soit tenu le 27 juin 2020.

Le leadership est contesté par quatre candidats : Peter MacKay, Erin O’Toole, le député d’arrière-ban Derek Sloan, et l’avocate de Toronto Leslyn Lewis. Derek Sloan devient le premier adventiste du septième jour à être élu à la Chambre des communes lorsqu’il est élu dans la circonscription de Hastings-Lennox and Addington de l’Ontario en 2019. Il se marginalise rapidement avec ses propos perçus largement comme étant racistes et homophobes. Leslyn Lewis, qui ne parle qu’une langue, cherche à ouvrir à nouveau le débat sur l’avortement. Elle devient également la première femme noire à se présenter à la tête du parti conservateur.

La course devient par conséquent une course à deux, entre Peter Mackay et Erin O’Toole. En raison de la pandémie de COVID-19, le congrès à la chefferie est reporté et les votes se font par la poste. Plus de 170 000 bulletins de vote sont déposés, et les résultats sont retardés de plusieurs heures à cause de la défaillance mécanique d’une machine de tri du courrier. Le 23 août, Erin O’Toole est nommé chef du parti conservateur après avoir remporté 57 % des voix au troisième tour de scrutin.

Opposition officielle, de 2020 à 2021

Alors qu’Erin O’Toole s’efforce de construire le parti et de se présenter aux Canadiens, ses efforts sont souvent contrariés par les restrictions sur les déplacements et les rassemblements en personne, qui sont rendues nécessaires par la pandémie. Par ailleurs, le Parti populaire du Canada prône des politiques plus à droite que les conservateurs. Ce parti commence à attirer de nombreux électeurs conservateurs d’extrême droite.

Élections de 2021

Lorsque les votes sont comptés, les libéraux remportent de nouveau un gouvernement minoritaire et les conservateurs demeurent en deuxième place en tant qu’ opposition officielle. Les candidats conservateurs à travers le pays obtiennent plus de 186 000 voix de plus que les candidats libéraux. Mais les votes libéraux sont concentrés dans les zones urbaines avec un plus grand nombre de circonscriptions, ce qui donne au Parti libéral plus de sièges. Le compte final de sièges est de 159 pour les libéraux (deux sièges de plus qu’en 2019) et de 119 pour les conservateurs (deux sièges de moins qu’en 2019). Le Parti populaire du Canada ne remporte aucun siège, mais il siphonne suffisamment de voix aux candidats conservateurs pour faire perdre au Parti conservateur une vingtaine de sièges. Maxime Bernier et Jason Kenney sont respectivement félicité et blâmé pour la perte des conservateurs.

Parti d’opposition, de 2021 à 2022

Après les élections, Erin O’Toole annonce qu’il demeure chef et qu’il poursuit son travail de construction du parti. Cependant, bien que de nombreux experts saluent son virage vers le centre comme étant à la fois nécessaire pour obtenir une majorité et la raison de la percée du parti dans le Canada atlantique, plusieurs membres du parti se sentent trahis par ses volte-face sur des politiques conservatrices clés. Un membre du Conseil national du Parti conservateur lance même une pétition en ligne demandant un référendum sur le leadership d’Erin O’Toole. Le 24 septembre, la pétition compte plus de 2700 signatures.

L’opposition interne à la direction d’Erin O’Toole continue de s’intensifier tout au long de l’automne et de l’hiver. Plusieurs associations de circonscriptions électorales, ainsi que la sénatrice Denise Batters, demandent la tenue d’un vote de confiance sur le leadership d’Erin O’Toole dans les six mois, plutôt qu’au prochain congrès du parti en 2023. À la mi-novembre, Erin O’Toole exclut Denise Batters du caucus, un jour après qu’elle ait fait circuler une pétition appelant au vote.

Cependant, le 31 janvier 2022, alors que la manifestation du Convoi de la liberté des camionneurs anti-vaccins à Ottawa semble galvaniser l’extrême droite canadienne, le président du caucus conservateur Scott Reid annonce qu’il a reçu des demandes écrites de plus de 20 % des membres du caucus en faveur d’une révision de la direction du parti. Il déclare également qu’un vote secret sur le leadership d’Erin O’Toole aura lieu au plus tôt le 2 février. En réponse, Erin O’Toole déclare dans une publication sur Facebook : « Il y a deux voies ouvertes pour le Parti conservateur du Canada. L’une est… colérique, négative et extrême. C’est une voie sans issue; une voie qui verrait le parti de la Confédération devenir le NPD de la droite. L’autre voie consiste à mieux refléter le Canada de 2022. À reconnaitre que le conservatisme est organique et non statique et qu’un message gagnant est un message d’inclusion, d’optimisme, d’idées et d’espoir. Il est temps de faire le point. De régler ça au sein du caucus. Ici et maintenant. Une fois pour toutes. La colère contre l’optimisme. Voilà le choix en termes simples. »

Le 2 février, lors du vote du caucus de 118 membres, 45 députés soutiennent le leadership d’Erin O’Toole et 73 votent en faveur de sa destitution. Erin O’Toole démissionne de son poste de chef après le vote, avec effet immédiat. Il continue à servir en tant que député. Candice Bergen, députée de Portage-Lisgar depuis 2008, est élue chef intérimaire plus tard dans la journée.

Course à la direction de 2022

Les principaux candidats à la direction du parti lors de la campagne de 2022 sont Pierre Poilievre, député de longue date et ancien ministre du Cabinet de Stephen Harper; Jean Charest, ancien premier ministre du Québec; et Patrick Brown, maire de Brampton. Tout au long de sa campagne pour la direction du parti, Pierre Poilievre affirme qu’il ne se présente pas pour devenir chef du Parti conservateur, mais pour devenir premier ministre, afin de rendre les Canadiens plus libres. Pierre Poilievre soutient sans réserve les manifestations du Convoi de la liberté. Le 28 janvier, il se laisse filmer avec les dirigeants de la manifestation à Ottawa et il déclare que ceux-ci représentent « les gens qui veulent se tenir debout et défendre leurs libertés ».

Les sondages indiquent que Pierre Poilievre est en tête tout au long de la campagne à la direction du parti. Il attire de larges foules dans plus de 80 de ses événements de campagne et les sondages lui donnent une avance croissante sur les autres candidats, Jean Charest et Patrick Brown. En juillet 2022, Patrick Brown est disqualifié de la course pour avoir commis des « fautes graves » en violation de la Loi électorale du Canada. Patrick Brown riposte en accusant les responsables du Parti conservateur de « vouloir s’assurer que Poilievre ne perde pas ». (À la fin de l’année 2024, le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] détermine que des agents du gouvernement indien ont interféré dans la campagne de Patrick Brown pour la direction du parti.) Pendant ce temps, la campagne de Pierre Poilievre vend 311 958 adhésions au parti. Ce chiffre est stupéfiant, quand on considère qu’Andrew Scheer a remporté la direction du parti en 2017 après en avoir vendu moins de 10 000.

Lorsque Pierre Poilievre remporte la chefferie du Parti conservateur le 10 septembre 2022, au premier tour avec 68,2 % du vote, sa victoire est déjà considérée comme évidente. Dans son discours de victoire, Pierre Poilievre affirme que les Canadiens et Canadiennes « ont besoin d’un premier ministre qui les écoute, qui leur redonne l’espoir d’avoir à nouveau les moyens de s’acheter une maison, une voiture, de payer leurs comptes, de se nourrir, d’avoir une retraite sûre, et si Dieu le veut, de réaliser leurs rêves s’ils travaillent fort. »

Opposition officielle, de 2022 à aujourd’hui

Le 13 septembre 2022, Pierre Poilievre présente son équipe de neuf personnes qui dirigera l’opposition officielle. Il déclare que sa principale mission est de stopper les hausses d’impôt proposées par le gouvernement et de mettre fin à l’inflation. Il surnomme ce problème « Justinflation » dans un effort de rejeter le blâme sur Justin Trudeau.

En tant que chef de l’opposition, Pierre Poilievre fustige sans relâche les politiques de Justin Trudeau et du Parti libéral. Les affirmations selon lesquelles « le Canada est brisé » et que Pierre Poilievre et les conservateurs sont les seuls à pouvoir le réparer deviennent le credo du Parti conservateur. Les espoirs d’un effondrement rapide du deuxième gouvernement minoritaire de Justin Trudeau sont tempérés par l’accord de soutien sans participation conclu entre les libéraux et le NPD en mars 2022. Le NPD accepte de soutenir le gouvernement libéral dans toutes les motions de confiance jusqu’en juin 2025, en échange du soutien des libéraux à des politiques du NPD comme les soins dentaires et l’assurance-médicaments.

L’accord tient les conservateurs à l’écart. Mais Pierre Poilievre en profite pour mettre les libéraux et le NPD dans le même panier. Alors que le Canada est aux prises avec un malaise post-pandémique et une inflation galopante, les libéraux et le NPD chutent dans les sondages d’opinion, tandis que les conservateurs progressent régulièrement. En août 2023, Pierre Poilievre a dix points d’avance sur Justin Trudeau dans les sondages. Il fait plusieurs appels à des « élections sur la taxe du carbone » afin que son parti puisse « axe the tax » (supprimer la taxe), à savoir la taxe sur le carbone de Justin Trudeau.

Au début de 2024, un scandale éclate autour de l’application ArriveCan du gouvernement de Justin Trudeau, lancée en 2020 pour les passages frontaliers. L’application, qui est censée coûter 80 000 $, coûte finalement la somme faramineuse de 60 millions de dollars. Pierre Poilievre la présente comme la preuve du gaspillage et de l’incompétence des libéraux.

En septembre 2024, la stratégie de Pierre Poilievre consistant à associer les libéraux et le NPD s’avère si efficace que le chef du NPD, Jagmeet Singh, « déchire » l’accord de soutien sans participation. À la fin de 2024, Pierre Poilievre et les conservateurs disposent d’une confortable avance nationale de plus de 20 points dans les sondages. Une large majorité gouvernementale lors des élections imminentes semble presque certaine.

Cependant, le 6 janvier 2025, un Justin Trudeau assiégé annonce sa démission. Deux semaines plus tard, le président américain nouvellement investi, Donald Trump, commence son deuxième mandat en menaçant le Canada d’une guerre commerciale dans le but de l’annexer pour en faire le 51e État. Le nationalisme au Canada monte en flèche et les inquiétudes concernant la souveraineté du pays sont exacerbées. Le 14 mars 2025, Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, devient le nouveau chef libéral et le premier ministre. Sa première mesure est de supprimer la taxe sur le carbone à la consommation, éliminant ainsi l’enjeu phare sur lequel Pierre Poilievre a bâti sa plateforme.

Alors que le terrain se déroule rapidement sous ses pieds, Pierre Poilievre a de la difficulté à demeurer en équilibre. Son affirmation selon laquelle « le Canada est brisé » et ses appels répétés à une « élection sur la taxe du carbone » ne correspondent plus au discours national. De plus, ses positions de droite, ses similitudes avec Donald Trump dans son style et sa rhétorique, et son affinité pour le mouvement MAGA de Donald Trump axé sur la « liberté » semblent soudainement jouer fortement contre lui.

Élections de 2025

Le 23 mars 2025, lorsque le premier ministre Mark Carney convoque des élections anticipées pour le 28 avril, les sondages démontrent que les libéraux et les conservateurs sont à nette égalité. Mais le momentum continue de pencher en faveur des libéraux ressuscités. Un sondage publié par 338 Canada le 28 mars indique 41 % des intentions de vote pour les libéraux à l’échelle nationale, contre 37 % pour les conservateurs. Chose plus inquiétante encore, les libéraux détiennent une avance de 15 points en Ontario, une province riche en électeurs.

Tout au long de la campagne, Pierre Poilievre doit continuellement expliquer pourquoi il a refusé d’obtenir une habilitation de sécurité et de se soumettre à la rigoureuse vérification de ses antécédents que cela implique. Il explique que c’est pour pouvoir s’exprimer librement sur les enjeux et ne pas être « muselé » par l’impossibilité de discuter de sujets confidentiels. Pierre Poilievre doit également faire face à des allégations du SCRS rendues publiques le 25 mars, selon lesquelles des agents indiens auraient tenté d’interférer dans la campagne à la direction du Parti conservateur de 2022, qu’il a remportée. Il réplique en affirmant qu’il a « remporté la course à la direction du Parti conservateur de manière équitable et honnête ».

De plus, Pierre Poilievre est critiqué par d’autres conservateurs. Le stratège conservateur Kory Teneycke, directeur de campagne du premier ministre de l’Ontario Doug Ford, accuse l’équipe de Pierre Poilievre « d’irrégularités lors de la campagne » pour avoir laissé passer une avance de 25 points et s’être retrouvée avec 10 points de retard. Kory Teneycke déclare au Toronto Star le 10 avril qu’à moins que Pierre Poilievre et les conservateurs « ne s’attaquent rapidement au problème, ils vont être pulvérisés ». Lorsque Pierre Poilievre contacte Doug Ford le 17 mars pour la première fois depuis qu’il est devenu chef du Parti conservateur fédéral deux ans et demi plus tôt, Doug Ford lui conseille de concentrer sa campagne sur Donald Trump et les tarifs douaniers. Dans le Hamilton Spectator, le commentateur politique Craig Wallace déclare que Pierre Poilievre « devrait tourner son caractère de “chien d’attaque” contre Donald Trump ».

Mais Pierre Poilievre et son équipe de campagne préfèrent miser sur les questions de maintien de l’ordre et du coût de la vie plutôt que de se concentrer sur les menaces que pose Donald Trump. Le nouveau credo du parti devient le fait de mettre l’accent sur les effets de la « décennie libérale perdue » et sur les dangers potentiels d’accorder un quatrième gouvernement consécutif aux libéraux. Pierre Poilievre propose une loi qui vise à imposer une peine selon le style américain du « trois fois et c’est terminé », qui prévoit une peine maximale d’emprisonnement à vie. Il s’engage également à mettre en œuvre son programme de répression de la criminalité en recourant à la clause nonobstant pour outrepasser certains droits garantis par la Charte. Il dévoile aussi son plan « Boots Not Suits » (des bottes, et non des complets) qui vise à accroître la formation et le soutien financier des travailleurs exerçant des métiers spécialisés. Ce plan est approuvé par plusieurs syndicats à travers le pays.

Les tentatives des conservateurs pour prêcher cette bonne parole sont quelque peu sapées par le contrôle restrictif exercé par Pierre Poilievre sur les membres de son caucus, qui ne sont pas autorisés à parler à la presse, et par sa relation conflictuelle avec les médias. La campagne de Pierre Poilievre interdit aux journalistes de voyager avec l’équipe de campagne comme c’est la coutume, et elle limite à quatre le nombre de questions qui peuvent lui être posées à chaque apparition. Pierre Poilievre et sa directrice de campagne, Jenni Byrne, sont critiqués pour ce que la CBC considère comme une « main de fer du parti sur le contrôle des messages ».

Mais leur stratégie porte éventuellement ses fruits. Lors de la dernière semaine de campagne, les questions de l’accessibilité et du coût de la vie ont dépassé celles sur les relations canado-américaines et la souveraineté canadienne comme enjeu électoral prioritaire. Les conservateurs réussissent ainsi à combler l’écart avec les libéraux dans les sondages. Cependant, la cote de popularité de Pierre Poilievre demeure faible. Une semaine avant les élections, l’Institut Angus Reid évalue sa cote de popularité globale à 38 %, un record pour lui, contre 54 % pour Mark Carney. Également au cours de cette dernière semaine, l’équipe de campagne de Pierre Poilievre commence à investir les ressources du parti dans sa circonscription, qu’il détient depuis 2004, par crainte qu’il ne la perde.

De nombreux sondages préélectoraux prédisent un gouvernement libéral majoritaire, mais le jour du scrutin, les conservateurs obtiennent de meilleurs résultats que prévu. Le parti augmente son nombre de sièges en remportant 23 sièges de plus, soit plus que tous les autres partis. En fin de compte, les élections s’avèrent être une course à deux. Les libéraux et les conservateurs obtiennent ensemble 85,1 % des voix. Les libéraux remportent 170 sièges (à 2 de la majorité) avec 43,8 % des voix, tandis que les conservateurs obtiennent 41,3 % et 143 sièges. Il s’agit du plus grand nombre de voix obtenues pour le Parti conservateur depuis les élections de 1988. C’est également la première élection depuis les années 1930 où deux partis terminent tous deux avec plus de 40 % des voix. Le taux de participation atteint un solide 68,7 %, le plus élevé depuis 1993, mais il est tout de même inférieur aux prévisions de certains experts, compte tenu de l’enjeu important de ces élections.

Mais alors que les conservateurs dépassent légèrement les attentes, Pierre Poilievre échoue dans sa propre circonscription, perdant contre le candidat libéral Bruce Fanjoy par environ 6 points.

Conséquences des élections de 2025

Immédiatement après les élections, la querelle de longue date entre les conservateurs fédéraux et les progressistes-conservateurs provinciaux du Canada éclate. Alors que le dépouillement des votes est toujours en cours dans sa circonscription, le député conservateur réélu Jamil Jivani s’en prend au premier ministre de l’Ontario Doug Ford, l’accusant d’avoir saboté les élections et d’avoir fait du battage médiatique pour le Parti libéral. Doug Ford répond : « La dernière fois que j’ai vérifié, Pierre Poilievre ne s’est jamais manifesté lors de nos élections [le 27 février]. En fait, lui, ou l’un de ses lieutenants, a dit à tous ses membres : “N’osez surtout pas aller aider les progressistes-conservateurs.” N’est-ce pas ironique? » Le lendemain des élections, Tim Houston, le premier ministre progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, déclare : « Je pense que le Parti conservateur du Canada a très bien réussi à repousser les gens, mais il n’a pas été très bon pour les attirer… J’espère qu’ils feront preuve d’introspection. »

Contrairement aux propos de Tim Houston, les conservateurs réussissent en fait à attirer de nouveaux électeurs dans leur parti. Le PCC réalise des gains importants chez les électeurs jeunes, multiethniques et ceux de la classe ouvrière, même s’il demeure nettement en retrait chez les femmes et les électeurs plus âgés. Les conservateurs réussissent à ravir 14 circonscriptions aux libéraux et 11 au NPD. Ces circonscriptions comprennent sept circonscriptions ravies aux libéraux dans la région du Grand Toronto (RGT) et quatre au NPD en Ontario et en Colombie-Britannique. La percée dans la région du Grand Toronto, où l’accent mis par Pierre Poilievre sur la criminalité s’avère déterminant, suffit à priver les libéraux d’une majorité. De nombreux observateurs attribuent d’ailleurs au plan « Boots Not Suit » de Pierre Poilievre le mérite d’avoir contribué à convertir les électeurs ouvriers du NPD, plus particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique.

Alors que la poussière retombe, la question la plus urgente pour le Parti conservateur est de savoir s’il doit conserver Pierre Poilievre à la tête du parti. Certains se demandent s’il a suffisamment d’attrait pour mener son parti jusqu’à la ligne d’arrivée, d’autant plus que le fait qu’il soit si semblable à Donald Trump est passé d’un avantage pour les conservateurs à un handicap pour une grande partie du reste du pays. Comme le déclare une « source chevronnée du parti » au Toronto Star à propos de Pierre Poilievre : « Il divise. Il polarise. Il est tellement agressif. Et il a poussé vers le Parti libéral des gens qui auraient normalement voté pour d’autres partis politiques. Ce n’est pas une stratégie gagnante pour nous. » Dans son analyse postélectorale, Dan Letts du Winnipeg Free Press se demande : « Est-ce que Pierre, le chien d’attaque en colère des Tories, peut apprendre à cesser d’effrayer le voisinage? » Parallèlement, en référence à la répression des communications du parti, le Hub se demande : « Est-ce que le Parti conservateur pourrait se détendre et laisser le public entrer? »

Mais avec plusieurs gains électoraux à son actif, et surtout avec l’absence d’un rival clair au sein du parti, le leadership de Pierre Poilievre semble assuré. Le 6 mai, le Parti conservateur annonce qu’il a choisi l’ancien chef Andrew Scheer comme chef de l’opposition intérimaire pendant que Pierre Poilievre tente d’obtenir un siège au Parlement lors d’élections partielles dans la circonscription de Battle River-Crowfoot en Alberta. Andrew Scheer déclare que Pierre Poilievre devrait « absolument » demeurer chef et il lui attribue le mérite des « gains historiques » du parti lors des dernières élections. Comme Matt Gurney lui fait écho dans le Toronto Star : « Poilievre a obtenu une plus grande part des voix cette fois-ci que les cinq derniers premiers ministres qui ont remporté la majorité. Je comprends donc pourquoi les Tories souhaitent maintenir le cap et considérer cette victoire comme un coup de chance. Ils pourraient bien avoir raison. »

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom