Naviguer « Communautés et sociologie »

-

Article

Lepage, Ernest

Ernest Lepage, prêtre et botaniste (près de Rimouski, Qc, 1er juin 1905 -- id. 4 janv. 1981). Lepage est vicaire paroissial jusqu'en 1933 et enseigne ensuite à l'École moyenne d'agriculture de Rimouski de 1936 à 1961.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Liste

Les athlètes canadiens noirs pionniers

Le succès sportif, nous dit-on, nécessite du courage et de la détermination. Avec ces forces, un athlète peut surmonter n’importe quel obstacle et, s’il est assez bon, devenir le meilleur dans sa discipline, peu importe les défis qui s’imposent. Mais qu’en est-il si l’objectif n’arrête pas d’être déplacé? Qu’en est-il si les lignes d’arrivée sont tracées plus loin, les obstacles mis plus haut et les fenêtres d’opportunité scellées? Les athlètes de cette exposition ne sont pas seulement les meilleurs dans leurs domaines, mais ils sont parmi les meilleurs de l’histoire. Ils étaient les sprinters les plus rapides, les patineurs les plus agiles, les frappeurs les plus robustes et, dans plusieurs cas, les premiers à connaître un succès à un haut niveau. Mais bien qu’ils aient obtenu le respect de leurs pairs et l’admiration émerveillée des spectateurs, il y avait des barrières à leur succès, un barrage de couleur bloquant leur chemin. Néanmoins, ces hommes et ces femmes noirs courageux ont persévéré, et, ce faisant, ont préparé la voie pour les générations futures.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/59201294-dbe8-482f-b464-585f218993eb.png" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/59201294-dbe8-482f-b464-585f218993eb.png

-

Article

Les Canadiens noirs et la conscription pendant la Première Guerre mondiale

En 1917, le gouvernement canadien a adopté la Loi du service militaire, qui voulait que tous les citoyens masculins (âgés de 20 à 45 ans) soient soumis à la conscription. Alors que la Première Guerre mondiale (de 1914 à 1918) s’éternisait, le Corps expéditionnaire canadien (CEC) avait désespérément besoin de renforts parce que le nombre de volontaires s’était presque tari. Plus tôt durant cette guerre, les volontaires noirs avaient fait face à de la résistance et de l’opposition envers leurs efforts de s’enrôler. Cependant, les Canadiens noirs n’ont pas été exemptés de la conscription et au moins 350 d’entre eux ont été enrôlés dans le Corps expéditionnaire canadien. Ceux qui ont servi outre-mer ont principalement servi dans le Corps forestier canadien, bien que certains ont servi sur les lignes de front.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/ImagefromBooksofRemembrance-H.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/ImagefromBooksofRemembrance-H.jpg

-

Article

Les Cinq femmes célèbres

Les « Cinq femmes célèbres » de l’Alberta étaient des militantes dans la révolutionnaire Affaire « Personne », une cause portée devant la Cour Suprême du Canada en 1927. La décision a été rendue en 1929 par le Conseil judiciaire du Conseil privé de la Grande-Bretagne, le plus haut tribunal d’appel au Canada à l’époque. Dirigé par la juge Emily Murphy, le groupe comprenait Henrietta Muir Edwards, Nellie McClung, Louise McKinney et Irene Parlby. Ensemble, les cinq femmes ont cumulé de nombreuses années de travail actif au sein de diverses campagnes en faveur des droits de la femme remontant aux années 1880 et 1890. Elles ont joui d’une réputation au pays et, particulièrement dans l’affaire McClung, d’une réputation internationale parmi les réformateurs.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg

-

Article

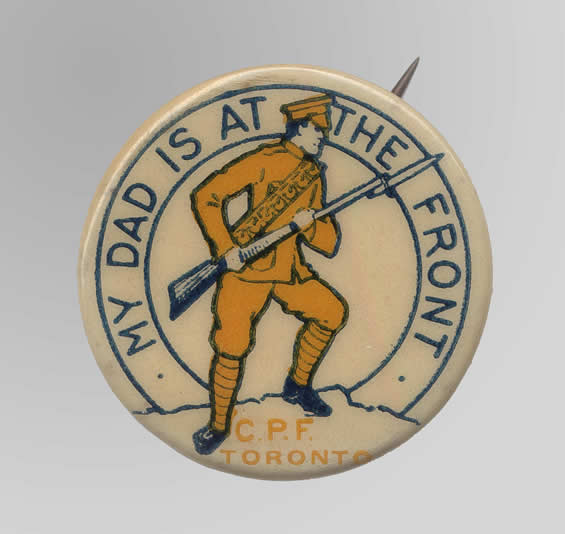

Les enfants canadiens et la Grande Guerre

Durant la Grande Guerre, l’immense majorité des huit millions de Canadiennes et de Canadiens combattent en restant au pays.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/3103720d-0fac-454d-92f1-89bd5e70dfa3.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/3103720d-0fac-454d-92f1-89bd5e70dfa3.jpg

-

Article

Les enfants canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne, et la Deuxième Guerre mondiale éclate.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88701348-4f67-46ea-8586-d6b497afa359.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88701348-4f67-46ea-8586-d6b497afa359.jpg

-

Article

Les enfants canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne, et la Deuxième Guerre mondiale éclate.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e06cd521-88ae-4f9d-8950-02a0c45141f9.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/e06cd521-88ae-4f9d-8950-02a0c45141f9.jpg

-

Article

Les Enfants de la paix/The Children of Peace

Les Enfants de la paix/The Children of Peace. Secte religieuse active, de la deuxième à la neuvième décennie du XIXe siècle, dans la région ontarienne de Sharon (aussi connue sous le nom de Hope jusqu'aux années 1860 mais surtout sous celui de Sharon à partir des années 1840), au sud du lac Simcoe.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Les expériences des Métis dans les pensionnats indiens

Bien que les premiers pensionnats indiens du Canada aient été créés dans l’intention d’assimiler les enfants des Premières Nations à la culture euro-canadienne, les enfants métis et inuits ont également été placés dans ces établissements. Les enfants métis vivaient des conditions quotidiennes semblables aux autres élèves des pensionnats, mais ils étaient souvent considérés comme des marginaux par leurs pairs et les administrateurs. Cette perception a affecté leurs expériences au sein de ces institutions de diverses façons particulières.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/MetisExperiences/Webp.net-resizeimage.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/MetisExperiences/Webp.net-resizeimage.jpg

-

Article

Les femmes autochtones et le droit de vote

Le contexte du droit de vote pour les femmes autochtones a été autant influencé par le colonialisme que par la discrimination fondée sur le sexe. Les femmes autochtones (membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits) ont obtenu le droit de vote à différents moments de l’histoire canadienne. Le processus a été associé à l’émancipation, volontaire ou non, ce qui signifie que les femmes autochtones pouvaient bénéficier des droits de vote et de citoyenneté canadienne au détriment de leurs droits ancestraux ( voir Droit de vote des peuples autochtones).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2617aa3c-9753-4851-b870-a29783e97387.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/2617aa3c-9753-4851-b870-a29783e97387.jpg

-

Article

Les femmes et la traite des fourrures

En 1639, un Algonquin déclarait au jésuite missionnaire Paul Le Jeune : « Vivre parmi nous sans femme, c’est vivre sans aide et sans foyer et être condamné à une errance permanente. » S’il est vrai que l’importance d’avoir un foyer et une femme ne voulait peut‑être plus dire grand‑chose pour ce prêtre jésuite, itinérant et célibataire, pour de nombreuses Premières Nations, cette citation évoque les avantages sociaux, économiques et politiques du mariage, en particulier dans le contexte de la traite des fourrures. Les femmes autochtones fabriquent et raccommodent les vêtements, conservent les viandes, récoltent le sucre d’érable et des légumes racines comme les navets, piègent le petit gibier, attrapent les poissons avec des filets et cultivent le riz sauvage, toute une palette d’activités absolument essentielles pour la survie et la subsistance dans les forêts boréales, les terres boisées des prairies et les plaines nordiques où vivent les sociétés de la traite des fourrures. Les mariages entre les clans (voir Clan) permettent aux femmes des Premières Nations, dans le contexte d’un vaste monde autochtone interconnecté, de forger des lignées de parenté étendues, d’établir des obligations sociales et des liens réciproques et de négocier l’accès à des ressources communes et leur utilisation. Les mariages entre différents villages, différents clans et différentes Premières Nations façonnent la politique régionale, encouragent les alliances matrimoniales latérales et créent un réseau de parenté étendu géographiquement diversifié, sur l’ensemble du territoire des bassins versants des Grands Lacs et du Saint‑Laurent ainsi que de la baie d’Hudson et de la côte du Pacifique (voir L’océan Pacifique et le Canada).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/WomenFurTrade/TrappersWifeCropped.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/WomenFurTrade/TrappersWifeCropped.jpg

-

Article

Les femmes et le sport au Canada : une histoire

Pendant des centaines d’années, très peu de sports étaient considérés appropriés pour les femmes, que ce soit en raison de leur prétendue fragilité physique ou les prétendus dangers moraux d’un exercice vigoureux. Toutefois, depuis la fin du 19e siècle, les femmes du Canada se sont mises à participer à de plus en plus de sports, non seulement à ceux qui étaient considérés comme étant gracieux et féminins, mais également aux sports suintants et violents traditionnellement pratiqués uniquement par les hommes (comme le hockey, la boxe, le soccer et le rugby).

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/9c27e9a9-7620-4f38-b10f-d79a6c7956ce.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/9c27e9a9-7620-4f38-b10f-d79a6c7956ce.jpg

-

Éditorial

Éditoriale: Les femmes noires dans les arts

L'article suivant fait partie d'une exposition. Les expositions précédentes ne sont pas mises à jour. Les femmes noires sont parmi les artistes les plus innovantes du Canada. À la fois femme et personne de descendance africaine, elles sont motivées à surmonter une histoire faite de préjugés et de marginalisation. Poètes, dramaturges, cinéastes, musiciennes et artistes visuelles, les 15 femmes présentées dans cette exposition refusent de se limiter à un seul médium ou de se laisser définir par un style. À travers leur art, elles ont su prendre le pouls de cette culture multitâche et multidisciplinaire du XXIe siècle. Ainsi, Dionne Brand est une poète récipiendaire de nombreux prix, mais aussi une écrivaine, une cinéaste et une professeure accomplie. Lillian Allen pour sa part, s’est épanouie dans la poésie dub, récitant ses vers accompagnée par de la musique reggae. Comédienne, trey anthony est aussi dramaturge et cinéaste. Toutes ces femmes et plusieurs autres présentées ici-bas, sont des militantes passionnées et des représentantes engagées de leurs communautés.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/ee1f817b-7ddb-4e03-9a02-e51f833c78da.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/ee1f817b-7ddb-4e03-9a02-e51f833c78da.jpg

-

Éditorial

Les femmes sur les billets de banque canadiens

L'article suivant est un éditorial rédigé par le personnel de l'Encyclopédie canadienne. Ces articles ne sont pas généralement mis à jour. Le visage de la reine Elizabeth II figure sur le billet de 20 $ depuis les huit ans du monarque; les femmes canadiennes identifiables, elles, ne sont pourtant apparues sur un billet de banque canadien qu’une seule fois. En 2004, la statue des Cinq femmes célèbres de la Colline du Parlement et de la Plaza olympique à Calgary ainsi que la médaille du Prix Thérèse-Casgrain du bénévolat figuraient au verso du billet de 50 $. Ces femmes ont été les premières Canadiennes à être illustrées sur notre monnaie. En 2011, toutefois, on les a remplacées par un brise-glace nommé en l’honneur d’un homme (voir Roald Amundsen). Le nouveau billet fait partie d’une série visant à souligner l’innovation et les réalisations techniques, série qui apporte son lot de controverse. À l’exception d’une scientifique anonyme illustrée sur le billet de 100 $ émis en 2011, et de deux femmes officières des Forces armées et une jeune fille sur le billet de 10 $ émis en 2001, les femmes canadiennes brillent par leur absence des billets canadiens. Le 8 mars 2016, Journée internationale de la femme, la Banque du Canada lance une consultation publique afin de désigner un personnage emblématique féminin à mettre en vedette sur un billet de banque publié dans la prochaine série, dont l’impression est prévue pour 2018. Plus de 26 000 personnes répondent à l’appel, envoyant leurs idées. Parmi les noms suggérés, 461 satisfont aux critères d’admissibilité. La liste est ensuite raccourcie à 12 noms, et finalement on crée une liste courte de 5 candidates. On annoncera la sélection finale le 8 décembre 2016. Mais comment en est-on arrivé là?

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/872b7e98-03f8-4457-85b8-5657ff4e4f65.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/872b7e98-03f8-4457-85b8-5657ff4e4f65.jpg

-

Article

Les Francophones d'Alberta (Franco-Albertains)

Les explorateurs et les voyageurs qui sillonnent les Prairies aux 18e et 19e siècles laissent leur marque dans la toponymie des cours d’eau et des postes de traite. L’agriculture et l’industrie pétrolière attirent nombre de migrants du Québec, de l’Acadie, de l’Ontario et des provinces voisines, mais aussi de la Nouvelle-Angleterre, de la France et de la Belgique. En 2016, 418 000 Albertains (10,5% de la population) sont d’origine française ou canadienne-française (voir Francophone; Alberta; Histoire de la colonisation des prairies canadiennes.)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/francoalbertains/franco_albertan_flag_drapeau.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/new_article_images/francoalbertains/franco_albertan_flag_drapeau.jpg