Naviguer « Droits »

-

Article

Affaire Delgamuukw

L’affaire Delgamuukw (1997) (également connue sous le nom de Delgamuukw c. Colombie-Britannique) concerne la définition, le contenu et la portée du concept de titre de propriété autochtone (c.-à-d. la propriété des terres ancestrales). La Cour suprême du Canada observe alors que le titre autochtone constitue un droit ancestral protégé par l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Sous l’influence de l’affaire Calder (1973), la décision rendue dans l’affaire Delgamuukw entraîne des répercussions importantes sur d’autres affaires judiciaires concernant les droits et les titres autochtones, y compris l’affaire Tsilhqot’in en 2014.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/Twitter_Cards/supreme court-1.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/Twitter_Cards/supreme court-1.jpg

-

Article

Affaire Keegstra

Enseignant dans une école secondaire d’une région rurale de l’Alberta, Jim Keegstra a fait de la propagande antisémite auprès de ses élèves. Il a été accusé de crime haineux en 1984, et reconnu coupable en 1985. Jim Keegstra a toutefois interjeté appel à plusieurs reprises, alléguant que le Code criminel enfreignait la liberté d’expression garantie par la Constitution. Cette célèbre affaire (R. c. Keegstra) a mis à l’épreuve l’équilibre existant entre le droit à la liberté d’expression énoncé dans la Charte canadienne des droits et des libertés et les limites du droit en matière de propagande haineuse, tel qu’il est stipulé dans le Code criminel. La Cour suprême du Canada a été saisie de l’affaire en 1990 et en 1996. Elle a fini par rendre une décision à l’encontre de Jim Keegstra, statuant que les lois du Canada en matière de propagande haineuse imposaient une « limite raisonnable » à la liberté d’expression de quiconque.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/c813762a-d4db-4a05-b769-18eb4e9b7957.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/c813762a-d4db-4a05-b769-18eb4e9b7957.jpg

-

Article

Affaire « personne » (résumé en langage simple)

L’affaire « personne » a été une décision constitutionnelle. Elle a accordé le droit aux femmes d’être nommées au Sénat. L’affaire a été lancée par les Cinq femmes célèbres, un groupe de femmes activistes. En 1928, elles se sont opposées à une décision de la Cour suprême du Canada qui disait que les femmes n’étaient pas des « personnes ». Par conséquent, il ne leur était pas permis de faire partie du Sénat. Le groupe de femmes a contesté la loi. En 1929, la décision a été renversée. À partir de ce moment-là, les femmes ont été légalement reconnues comme des « personnes ». Elles ne peuvent plus se faire refuser des droits en raison d’une interprétation restrictive de la loi. (Cet article est un résumé en langage simple sur l’affaire « personne ». Si vous souhaitez approfondir le sujet, veuillez consulter notre article intégral intitulé Affaire « personne ».)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/65699b89-06c0-4518-aa06-4eea43f2ec74.jpg

-

Article

Affaire Powley

R. c. Powley est une affaire juridique traitant des droits de chasse des peuples métis du Canada. En 1993, l’Ontario poursuit Steve et Roddy Powley pour chasse illégale. Les Powley contestent alors l’accusation à leur encontre et affirment que les droits autochtones énoncés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 garantissent leur droit à la chasse en tant que Métis. L’affaire se termine en 2003 lorsque la Cour suprême du Canada décide que les Powley ont effectivement exercé leur droit de chasse métis. L’affaire Powley est à l’origine des critères déterminant si une personne peut profiter des droits légaux accordés aux Métis. Elle définit 10 conditions spécifiques, connues sous le nom de test Powley, qui s’appliquent aux communautés métisses de l’ensemble du Canada. L’affaire clarifie également que les Métis forment un peuple indépendant, distinct des peuples des Premières nations et des Inuits du Canada. Certains experts judiciaires avancent que l’affaire Powley pourrait entraîner l’élargissement des droits des peuples métis, y compris ceux ayant trait à la pêche et à la récolte, et potentiellement ceux concernant l’autonomie gouvernementale.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/4de10db1-6b8b-45ef-a60a-55998c7afca0.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/4de10db1-6b8b-45ef-a60a-55998c7afca0.jpg

-

Article

Aide juridique

Les services d'aide juridique financés par l'État et destinés aux démunis n'existent au Canada que depuis la seconde moitié du XXe siècle. Auparavant, les avocats acceptent parfois de représenter gratuitement des clients démunis dans des causes qui le justifient.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Pension alimentaire

L'obligation pour le mari de fournir des aliments à sa femme séparée remonte aux premières lois écrites, le Code d'Hammourabi, datant d'environ 1792 à 1750 av. J.-C. Cette obligation existait aux débuts du droit ecclésiastique anglais. En 1867, elle est laïcisée par le Parlement.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Avortement au Canada (résumé en langage simple)

Cet article est en cours de traduction. Il sera disponible sous peu. Veuillez le consulter à nouveau à une date ultérieure ou ajoutez-le à vos articles sauvegardés.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/d075067e-4fdb-4a4f-947c-0b9c5b472632.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/d075067e-4fdb-4a4f-947c-0b9c5b472632.jpg

-

Article

Centrales syndicales québécoises

Le Québec compte quatre centrales syndicales : la Confédérations des syndicats nationaux, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Centrale des syndicats du Québec et la Centrale des syndicats démocratiques. La Fédération des travailleur et travailleuses du Québec est la plus grande association syndicale au Québec.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/aee50531-a98b-429d-b2c6-3dd787abde3f.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/aee50531-a98b-429d-b2c6-3dd787abde3f.jpg

-

Article

Centrales syndicales régionales et de districts

Ces centrales regroupent les syndicats industriels et professionnels d'une ville, d'une région ou d'une province. En général, ils se constituent en période de conflits de travail intenses, notamment entre 1870 et 1890, entre 1910 et 1920 et entre 1935 et 1950.

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Commission royale d’enquête sur les droits civils

La Commission royale d’enquête sur les droits civils est une enquête sur la situation des droits civils en Ontario. Elle est commandée par le gouvernement de l’Ontario en 1964 et s’achève en 1971. Présidée par le juge James Chalmers McRuer, elle est également connue sous le nom de Commission McRuer de 1971. Son rapport final compte 2 281 pages et propose 976 réformes juridiques. L’enquête a une grande influence. Elle favorise les notions de justice, d’accessibilité et d’équité au sein du système de justice. Elle est également à l’origine, dans d’autres branches du gouvernement, de réformes visant à protéger ces principes. Elle est en outre un important précurseur de la Charte canadienne des droits et libertés.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/Photograph_of_James_C._McRuer_16953287526.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/Photograph_of_James_C._McRuer_16953287526.jpg

-

Article

Condition sociale des Autochtones au Canada

Les conditions sociales liées à la santé, au revenu, à l’éducation, à l’emploi et à l’appartenance communautaire contribuent au bien-être de toutes les personnes. Les conditions sociales des peuples autochtones au Canada (Premières Nations, Métis et Inuits) sont affectées par la rupture forcée avec leurs traditions culturelles, l’inégalité sociale, les préjugés et la discrimination. Les conditions sociales varient considérablement selon certains facteurs tels que le lieu de résidence, le niveau de revenu et le contexte familial et culturel. Bien que l’on constate à présent des améliorations à ce sujet, un écart perdure entre les conditions sociales et économiques des Autochtones et celles des non autochtones au Canada.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1c9e6b76-0f75-4626-bf76-5325340c66dd.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/1c9e6b76-0f75-4626-bf76-5325340c66dd.jpg

-

Article

Convention de la baie James et du Nord québécois

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) est une entente juridique signée le 11 novembre 1975 entre les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec et deux de ses filiales , puis le Grand conseil des Cris du Québec et l’Association des Inuit du Nord du Québec. Qualifiée de « premier traité moderne » par plusieurs, la CBJNQ redéfinit et encadre les relations entre l’État québécois et les nations autochtones de la baie James et du Nord du Québec, ainsi que la gestion du territoire (voir Projet de la baie James, Traités autochtones au Canada.)

"https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://development.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

-

Article

Réinstallation d’Inuits dans l’Extrême-Arctique au Canada

En 1953 et en 1955, la Gendarmerie royale du Canada, au nom du ministère des Ressources et du Développement, délocalise environ 92 Inuits d’Inukjuak (anciennement appelée Port Harrison), dans le nord du Québec, et de Mittimatalik (Pond Inlet), dans ce qui est aujourd’hui le Nunavut. L’objectif : coloniser deux régions des îles de l’Extrême-Arctique. Nombreux sont ceux qui soutiennent que le gouvernement du Canada ordonne cette réinstallation pour asseoir la souveraineté canadienne dans l’Arctique, proposant aux Inuits de déménager pour trouver de meilleures conditions de vie. Les Inuits délocalisés, à qui l’on a promis une faune abondante, ne tardent pas à constater qu’ils ont été floués. Pour leur génération et les suivantes, les difficultés seront nombreuses. On parle souvent de la réinstallation des Inuits dans l’Extrême-Arctique comme d’un chapitre sombre de l’histoire canadienne, et un exemple des changements imposés par le gouvernement fédéral aux populations inuites, apportant des répercussions négatives à long terme.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/72b158ab-21db-4572-9fec-db8a9548c9cf.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/72b158ab-21db-4572-9fec-db8a9548c9cf.jpg

-

Article

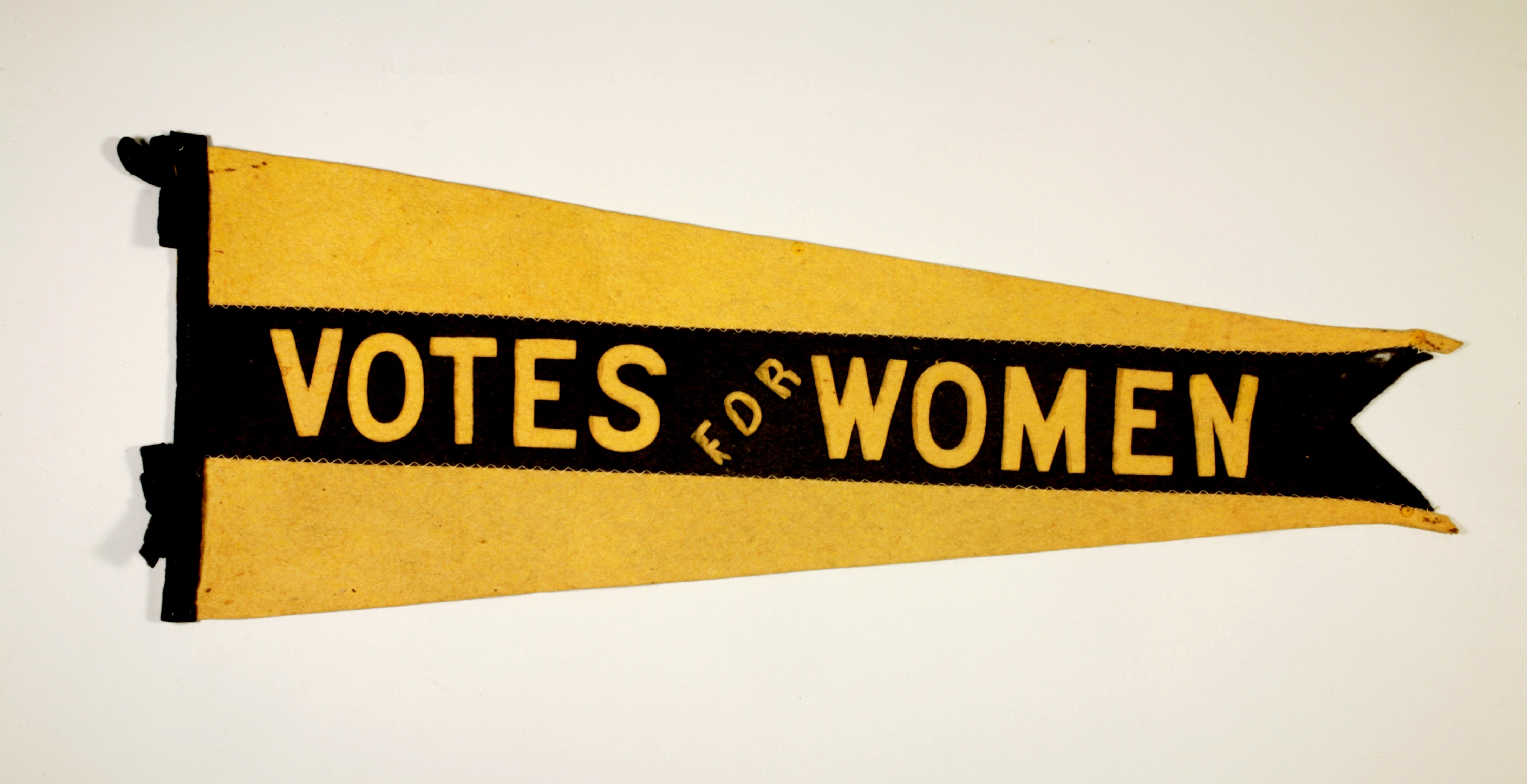

Droit de vote des femmes au Canada

Le droit de vote des femmes leur permet de s’exprimer dans le cadre d’élections; généralement, les militants qui font campagne pour l’obtention de ce droit cherchent également à obtenir le droit pour les femmes de se présenter comme candidates pour des charges publiques. Le mouvement pour le droit de vote des femmes s’étend sur plusieurs décennies et vise à mettre fin aux inégalités et aux injustices. Dans le cadre de leur lutte pour les droits fondamentaux tels que le droit de vote, les femmes canadiennes, particulièrement d’origine asiatique ou autochtone, font face à une forte résistance. Plus qu’une simple question d’égalité politique, le droit de vote représente l’espoir d’une l’amélioration de l’éducation, des soins de santé et de l’emploi ainsi que de la fin de la violence contre les femmes et les enfants. Pour les femmes non blanches, l’obtention du droit de vote représente aussi une lutte contre les injustices raciales. (Voir aussi Droit de vote des femmes: chronologie.)

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88bab6f6-366c-45d5-be02-092e23d46e97.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/88bab6f6-366c-45d5-be02-092e23d46e97.jpg

-

Article

Droit de vote des peuples autochtones

De l’époque coloniale à nos jours, les diverses évolutions du système électoral canadien ont eu des répercussions sur le suffrage (le droit de vote aux élections publiques) des peuples autochtones. Bien que le droit de vote soit indissociable de la citoyenneté canadienne, les groupes autochtones (et notamment les Indiens inscrits) n’ont pas tous bénéficié de ce droit historique pour des raisons politiques, socioéconomiques et ethniques. Actuellement, les peuples autochtones du Canada, définis au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 comme des Indiens (Premières Nations), les Métis et les Inuits peuvent voter aux élections fédérales, provinciales, territoriales et locales.

"https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/bd7dcb30-05e5-4ba5-a9f7-9adea1ed9928.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.php

https://d2ttikhf7xbzbs.cloudfront.net/media/media/bd7dcb30-05e5-4ba5-a9f7-9adea1ed9928.jpg